簡介

二人轉小帽

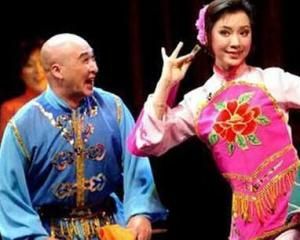

二人轉小帽“小帽”在二人轉四類形式中,是最短小也是最精彩的,有高度的藝術技巧。二人轉小帽,和舞蹈結合起來,使民間文學,民間音樂,民間舞蹈三種民間藝術達到了高度的綜合。抒發情感,分量更集中,更飽滿。對於正文的表演,提供了主要內容鋪墊和客觀交待,使歌唱形式變化,使曲調節奏安豐富。

小帽,是歌、舞、樂三者緊密結合的,一氣呵成,不停唱舞。單出頭(一人表演)、對口(二人轉正文)、小拉場(人物扮演)形式中,小帽高峰載歌載舞,強烈感人。小帽,為正文準備了“帽子、嗓音、動作、情緒”,增強了二人轉的力量、陣容,和形式種類。

小帽都是來自民間,小帽是民歌,二人轉正文都有故事性,民歌與民間故事都是民眾的創作,民歌比故事傳說產生的更早,“小帽”是二人轉發生髮展的基礎。二人轉前身是蓮花落,蓮花落是民歌小調。二人轉對口表演是運用多種民間小調演唱的長篇詩歌,這是民歌形式的發展,仍屬於民歌這一範疇之內的。二人轉小帽,和正文部分相雜表演,說明小帽的民眾性。沙石和珍珠:不可選珍珠把沙石當珍珠,不可清除藝術沙礫把珍珠當沙石扔掉。二人轉小帽“新民歌新民眾歌曲現象”,是相對於“老小帽”而言的。

形式

小帽在“二人轉演出形式”(有“唱大車店”、“唱秧歌會”、“唱茶社”、“唱屯場”等多種,其中最常見的演出方式是“唱屯場”。每年秋後三大時節,掛鋤,冬閒,都有“唱屯場”)表演順序中的點位,如下:

一、“打通”:指秧歌鑼鼓的頭鼓,二鼓,三鼓來招引觀眾。

二、“三場舞”:醜場喊“要想賣,頭朝外,船家打漿划過來”,引旦場,兩人“三場舞”。

三、“喊詩頭”:“三場舞”後,旦角下場,丑角“起霸”接“喊詩頭”。

“詩頭”類似戲曲的“自報家門”或“定場詩”,多數“詩頭”與正劇無關,只是為了靜場。

四、“說口白”:旦角上場,與丑角“說口”。“說口”可分為零口、定口和套口。

“零口”是演員見景生情,逢場作戲,現編現說的口語;

“定口”是與劇情緊密相關的念白,包括交代情節,人物對話;

“套口”多為與劇情無關聯的民間故事及笑話。

五、“唱小帽”:是正文前唱的民間小調,屬於非抽象的非物質文化曲類。

六、“唱正文”:演員用唱、說、做、舞等各種手段來演示劇情。