原文

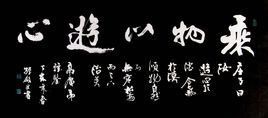

超然世外,欲乘物以游心,逍遙馳騁,必先了悟宇宙之真諦,才能至上善若水,利萬物而不爭,下百川,因容而深邃之境界。

意思:所謂“乘物”,就是駕馭自然規律、知識思想和法則;只有最大限度地順應自然,才能夠“游心”——以實現精神的自由和解放。

出處鑑賞

出處:

《大學》有言:“修身而後齊家,齊家而後治國,治國而後平天下矣。”故欲得天下之大成,必先修其內心,使之不隨境轉,不由物生,方可集天人合一,至大境界也。

正所謂“一屋不掃,何以掃天下。”釋迦牟尼棄榮貴悟於菩提樹下“吾即是佛,吾心即佛”之大道,寡慾制欲,齋戒以淨身膚,悠悠鐘聲對嫻嫻韻律,提念間又一輪迴。

春秋戰國,紛亂不斷,孔丘處世中靜觀萬幻——入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有餘力,則以學文。君子以德立人,方可明理。

“昔者莊周為夢蝶,俄然覺,不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為莊周與?”超然世外,欲乘物以游心,逍遙馳騁,必先了悟宇宙之真諦,才能至上善若水,利萬物而不爭,下百川,因容而深邃之境界。齊視名利,則道之恍惚窈明定握於心。

靜心打坐,觀卦圖運籌帷幄,文王於獄中揣星象水文,六十四卦愈漸明朗——《四庫全書》雲“以逮方外之爐火,皆可援之為說”。此悟得天下不容辯矣。

寵辱不驚,閒看庭前花開花落;去留無意,漫隨天外雲捲雲舒。世態之變機,變中有變,機中隱機,不必算矣。於是隨遇而安,隨性而為,趟山涉水,觀花賞鳥,欣然揮筆,愉悅盡現。右軍《蘭亭》暢懷:“無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情,仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。”乃心中有景,不必親赴之;若茶香縈繞迴旋於心,更不必持壺沏茶。由此觀之,則天下之大有容為大,又何生榮辱得失乎?故景語情語皆緣起於心,置喧鬧處罔若隱於市集,亦聞幽靜竹林間清風徐徐……

人為性靈,失本真便無趣。孟夫子曰:“無不善之人。”悅,此非意人無不善,但指不善者非人也。

風回,輪轉,物是,人非,千古風流終隨大江東去,答言世象皆虛幻。智者能不被其蒙蔽,則該有所秉持.正所謂:外化而內不化也.處世通融圓滑,於內心有持信念之大勇,亦不失自我。偶寄閒情,方可負陰抱陽,沖氣以養性,依仁遊藝以修身。

作者簡介

莊子(約前369年—前286年),莊氏,名周,字子休(一說子沐),宋國人。今安徽亳州人。對於莊子在我國文學史和思想史上的重要貢獻,封建帝王尤為重視,在唐開元二十五年莊子被詔號為“南華真人”,後人即稱之為“南華真人”,《莊子》一書也被稱為《南華真經》。其文章具有濃厚的浪漫色彩,對後世文學有很大影響。莊子是戰國時期宋國蒙(今安徽亳州蒙城人,也有說是河南省商丘市東北民權縣,)人,曾作過漆園吏。生活貧窮困頓,卻鄙棄榮華富貴、權勢名利,力圖在亂世保持獨立的人格,追求逍遙無恃的精神自由。著名的思想家、哲學家、文學家,是道家學派的代表人物,老子哲學思想的繼承者和發展者,先秦莊子學派的創始人。他的學說涵蓋著當時社會生活的方方面面,但根本精神還是皈依於老子的哲學。後世將他與老子並稱為“老莊”,他們的哲學為“老莊哲學”。

重要意義

中華民族有五千年文明史,先輩給我們留下了豐厚的文化遺產。世代中國人通過經典閱讀而汲取了多方面的營養,傳承了中華文化,創造了新的生活經驗。經典閱讀在今天仍然是我們提高自身素質、保持民族自信的一條有效途徑。因為先秦諸子的哲學辯論,“皆務為治也”,即都是圍繞著如何治國平天下而展開的,他們思考的問題和提出的應對之策,對今人也有啟發和借鑑意義。我想,這大概就是中國民主法制出版社策劃並編輯出版這套叢書的初衷。

相關學派

道家哲學不同於儒家社會哲學的進路,直接從天道運行的原理側面切入,開展了以自然義、中性義為主的"道"的哲學。天道運行有其自然而然的原理在,道的哲學即是解釋此原理的內涵,從而得以提出一個活潑自在的世界空間。透過對此一世界運行秩序之無定限、無執著的認識,道家哲學發展出迥然不同於儒家的社會哲學,社會只是一方存在的客體,在其中生存的人們,應有其獨立自存的自由性,而不受任何意識形態的束縛。基本上道家哲學並不否定儒家的社會理想,但對於社會責任的態度並不先存立場,而能有更尊重人類自主性的態度與存在定位。

道家重視人性的自由與解放。一方面是人的知識能力的解放, 另一方面是人的生活心境的解放,前者提出了“為學日益、為道日損”、“此亦一是非彼亦一是非”的認識原理,後者提出了“謙”、“弱”、“柔”、“心齋”、“坐忘”、“化蝶”等的生活功夫來面對世界。 道家講究“人天合一”、“人天相應”、“ 為而不爭、利而不害”,“修之於身,其德乃真”,“虛心實腹”、“乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮”,“法於陰陽,以朴應冗,以簡應繁。” 等等。

道家主張“齊物”“逍遙”,對萬物的態度是“無所恃”。在莊周的《逍遙遊》中,莊子認為天地萬物都是“有所恃”的,大至鯤鵬,小至蜩鳩,都需要憑藉一定的外部條件才能活動。而他的最高境界是“無所恃”,這樣才是真正的“逍遙遊”。