服飾文化

服飾是人類特有的勞動成果,它既是物質文明的結晶,又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代,緩緩地行進了幾十萬年。我們的祖先在與猿猴相揖別以後,披著獸皮與樹葉,在風雨中徘徊了難以計數的歲月,終於艱難地跨進了文明時代的門檻,懂得了遮身暖體,創造出一個物質文明。然而,追求美是人的天性,衣冠於人,如金裝在佛,其作用不僅在遮身暖體,更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起,人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好,以及種種文化心態、宗教觀念,都沉澱於服飾之中,構築成了服飾文化精神文明內涵。

美國人類學家英菲有論斷:“一個文化項目是外來滲透的結果,還是自然獨立發明的產物,這個問題對於那些注重歷史遺產的人來說是非常關鍵的,對於那些運用比較研究方法的人來說也是很重要的。我們可以肯定地說,在所有文化中,百分之九十以上的內容,最先都是以文化滲透的形式出現的。”要了解中國服飾那多樣的款式、獨特的風采、鮮明的色澤和精湛的工藝,首要的課題就應該淺知一點中華民族博大深邃的服飾文化發展軌跡,這樣才能通過瀏覽,去著意開開掘中華服飾文化的底蘊。

新中國建立後的考古學和古人類學的成就,已經把服飾文化的源流,科學地上溯到原始社會舊石器時代晚期的山頂洞人階段。在此以前更遙遠的時間,人類開始用捕獵所獲的獸皮來掩蓋保護身體和保暖。夏天則揀取樹葉遮掩陽光免受炎熱。這標誌著人類剛脫離了動物境界,原始服飾出現的雛形。而山頂洞人遺存中發現的利用縫紉加工為特徵的服飾文化。這時候的衣飾已不再是簡單的利用自然材料,而演變成合乎人類生活需要的構造,開創了中華民族服飾文化的先河。

文化簡史

我國服飾文化的歷史源流,若從古典中尋找,總會將其歸結於三皇五帝。如戰國人所撰呂覽和世本記述,黃帝時“胡曹作衣”;或說:“伯余、黃帝製衣裳。”這個時代,從考古發掘的文化遺存對照,應該是在距今五六千年前的原始社會的母系氏族公社的繁榮時期。這個時期內出土的實物有紡輪、骨針、綱墜等,又出土有紡織物的殘片。我國中原甘肅出土的彩陶上的陶繪,已將上衣下裳相連的形制生動而又形象地描繪出來了。

殷商時期

殷商時期社會生產力額定發展,在物質上又有許多物質文明的局措。從甲骨文中可見的象形文字就有桑、繭、帛等字樣,可證明農業在當時的發展。又從出土的商代武器銅鉞上存有雷紋的絹痕和絲織物殘片等,可見那時的工藝水平的高超和精湛。殷商甲骨文中,可見王、臣、牧、奴、夷及王令等,衣冠服飾隨著生產力發展和社會分工,開始打上了時代烙印,成了統治階級“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑貴賤的生產關係,促使服飾也開始形成其固有的制度。

周代

周代是中國冠服制度逐漸完善的時期。這時候,有關服飾的文字記載十分多見。青銅器銘文中,有關服飾的記載和“虎冕練里”(毛公鼎)、“女裘寶殿”(周、伯蔡文簋)等。隨著等級制的產生,上下尊卑的區分,各種禮儀也應運而生。反映在服飾上,有祭禮服、朝會服、從戎服、弔喪服、婚禮服。這些服飾適應了天子與庶民,甚至被沿用於商周以來的二千年封建社會之中。

春秋戰國時期

春秋戰國時期各國間不全遵周制度。七國崛起,各自獨立。其中除秦國因處西陲,與其它六國有差異外,其它六國均因各諸侯的愛好和奢侈,以及當時興起的百家爭鳴之風,在服飾上也各顯風采。春申君的三千食客中的上客均著珠履;平原君後宮百數。衛王宮的衛士穿黑色戎衣;儒者的縟服長裙褒袖、方履等等。漢初服飾,與民無禁。西漢雖有天子所服第八詔令的服飾制度,但也不甚明白,大抵以四季節氣而為服色之別,如春青、夏赤、秋黃、冬皂。漢代婦女的日常之服,則為上衣下裙。

魏晉南北朝

魏晉南北朝以來,由於北方各族入主中原,將北方民族的服飾帶到了這一地區。同時,大量民族服飾文化也影響和同化了北方民族的服飾。婦女的日常衣服仍以上身著襦、衫,下身穿裙子。襦、裙也可作為禮服之內的襯衣衫。

隋唐

隋統一全國,重新厘定漢族的服飾制度,然而也難以擺脫其由北向南統一而帶來北族服飾形制的影響。只是到了唐代帝國的建立,才以其長時間的統治,加上其強盛的國力,令其服飾制度上承歷代制度,下啟後世冠服制度之經道,同其社會一樣,呈現出繁榮景象。唐人與西北各民族的交往頻繁,各民族同唐人雜居內地的也很多,因此,唐人穿胡服的裝束常會在該時代的文物中見到。隋唐時婦女的日常服飾是衫、襖、裙,多見是上身著襦、襖、衫,而下身束裙子。裙子以紅色最流行,其次是紫、黃、綠色。唐代婦女的鞋子多將鞋頭作鳳形,尺碼同男子相似。宮人侍左右者均著紅棉靴,歌舞者也都著靴。婦女的日常服飾名目繁多,有如襖、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、褲、膝褲、襪、鞋靴等等。

宋

宋代北方大片土地淪為女真族貴族統治領地,服飾文化也因其政治和經濟因素而發生互動影響。續資治通鑑記載:“臨安府風俗,自十數年來,服飾亂常,習為邊裝……”可見南宋京都也尚北服。宋代婦女的日常服飾,大多上身穿襖、襦、衫、背子、半臂,下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、綾、絹。尤其是裙子頗具風格,其質地多見羅紗,顏色中以石榴花的紅色最注目。褶襉裙也是當時裙子中有特點的一種,有六幅、八幅、十二幅不等,貴族婦女著裙的褶襉更多。

元

元代是蒙古族入關統治中原的時代。其服飾既襲漢制,又推行其本族制度。元朝初建,也曾令在京士庶須剃髮為蒙古族裝束。在元代蒙古族的衣冠服飾圖案中,龍鳳紋就是吸收中原文化的產物。龍鳳紋本是中國傳統的吉祥紋樣,被歷代皇家所御用。人們把龍看做是神聖、吉祥、吉慶之物。龍是英勇、尊貴、威武的象徵。鳳凰在遠古圖騰時代被視為神鳥而予以崇拜,它是原始社會人們想像中的保護神,經過形象的逐漸完美演化而來。鳳又是傳說中能給人帶來和平幸福的瑞鳥,因此作為吉祥、喜慶的象徵。蒙古族的衣冠,以頭帶帽笠為主,男子多帶耳環。然至元大德年間以後。蒙、漢間的士人之服也就各從其便了。婦女服飾,富貴者多以貂鼠為衣,帶皮帽。一般則用羊皮和毳氈作衣冠材料。當時的袍式寬大而長,常作禮服之用。元末,因貴族人家以高麗男子女子的裝束為美,又流行起衣服、靴、帽仿高麗式樣。

明

朱元璋推翻元朝,建立大明帝國後,先是禁胡服、胡語、胡姓,繼而又以明太祖的名義下詔:衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服飾、內臣服飾,其樣式、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。就連日常服飾,也有明文規定,如崇禎年間,皇帝命其太子、王子易服青布棉襖,紫花布衣,白布褲、藍布裙,白布襪、青布鞋,戴皂布巾,裝扮成老百姓樣子出面活動,然也印證了當時平民百姓的衣飾。明代婦女服飾規定民間婦女只能用紫色,不能用金繡。袍衫只能用紫綠、桃紅及淺淡色,不能用大紅、鴉青、黃色。帶則用藍絹布。明代的衣衫已出現用鈕扣的樣式。明代婦女的鞋式仍為鳳頭加繡或綴珠。宮人則著刺上小金花的雲樣鞋。

清

崇德三年(公元1638年)曾下令:“有效他國(指漢族)衣冠束髮裹足者,重治其罪。”清代又實行逼令剃髮易服,按滿族的習俗制度實行剃髮改服。服飾制度堅守舊制,尤其在男子服飾上,保持滿族特點而延續極長的時期。儘管清代三令五申廢除明代服飾,然其官服上的補子仍採用了明朝的樣制。命婦冠上所綴的金鳳、金翟也仍承前制。清代的官服等級 差別主要反映在冠上的頂子、花翎和補服上所繡的禽鳥和獸類。若排列名次可從皇帝開始,依上而下有皇太子、皇子、親王、奉恩將軍、公主、駙馬等皇族宗室戚屬。異姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官員,未入流的品官,以及進士、舉人、貢生、監生、外郎蓍老、從耕農官。此外還有一等、二等、三等藍領侍衛、侍臣等等,其官服均有嚴格區別。

清代男子的服飾以長袍馬褂為主,此風在康熙後期雍政時期最為流行。婦女服飾在清代可謂滿、漢族服飾並存。滿族婦女以長袍為主,漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始,滿漢各有仿效,至後期,滿族效仿漢族的風氣頗盛,甚至史書有“大半旗裝改漢裝,宮袍截作短衣裳”之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣,也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也越來越多樣,如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡……,層出不窮。

近代

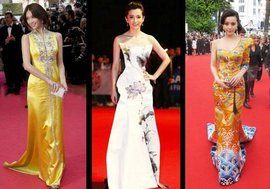

1840年以後進入近代,西洋文化侵透著中國本土文化,許多沿海大城市,尤其是上海這樣的大都會,因華洋雜居,得西方風氣之先,服飾也開始發生潛在的變革。早期,服裝式樣變異甚少,民間仍然是長袍馬褂為男子服飾;女子則上襖下裙。之後,商業貿易日漸昌盛,洋貨大量傾入,羽紗、呢絨、洋綢、花布等充斥市場,使傳統的服飾穿著有所變動。外國衣料因價廉漸為人所歡迎,費工費時,工藝考究的滾、鑲、嵌、繡等傳統手工藝漸漸為衰落,西方縫紉方式開始流行起來。尤其是女性的時裝,由於縫紉精製、款式合乎時代潮流,影響尤大。風行於二十世紀二十年代的旗袍,脫胎於清代滿族婦女服裝,是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝樣式不斷改進而定型的。當時尚無專業服裝研究中心,服裝式樣的變化經過千家萬戶,在時代風尚的影響下不斷變化。從20世紀20年代至四十年代末,中國旗袍風行了二十多年,款式幾經變化,如領子的高低、袖子的短長、開衩的高低,使旗袍徹底擺脫了老式樣,改變了中國婦女長期以來束胸駝背的舊貌,讓女性體態與曲線美充分顯示出來,正適合當時的風尚,為女性解放立了大功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎,一時不脛而走,全國仿效,幾乎成了二十年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是,當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛、影劇明星等,在旗袍式樣上的標新立異,也促進了它的發展,其中如交際花唐英等人,最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起,旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝,民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太,無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來,旗袍還傳至國外,為他國女子效仿穿著。

圖書信息

中華服飾文化

中華服飾文化ISBN: 9787506456630

出版社:上海古籍出版社

版次: 2009/8/1

開本: 16

定價: 28.00元

內容簡介

本書綜合運用社會學、文化學、史學、美學和心理學等理論與方法,以點、線、面、體相結合的模式來展開中國服飾文化學說的輪廓和細部。所謂點即一個人物的服飾學說或一個命題;線即歷史的線索或一個服飾事件或某類服飾命題的梳理;面即某個時代或一群政治家或社會服飾習俗等;體即中國服飾文化整體境界的多重透視……總之,它試圖展示自古以來源遠流長的中國服飾文化理論,展示早已積澱為我們民族集體無意識的深層服飾命題,從而引導人們整體領略中國服飾文化境界——在時興的西方服飾文化之外,提供一個別樣的理論參照體系。它不只為中國服飾文化學的建立作出重要鋪墊,而且為人類服飾學說的平等互補結構奠定基礎。

圖書目錄

第一章被薜荔兮女羅——古代服飾質料的發現與演變

一、服飾之初:花葉須戴滿頭歸

二、彼采葛兮

三、索麻縷,手指經掛

四、裘之飾者,見美也

五、絲綢:雲想衣裳花想容

六、棉花

七、紙質衣料的嘗試

第二章混沌世界五彩迷離——中華服色的遠古演進

一、洪荒時代的一色獨尊:紅色崇拜

二、夏商二元對立:尚黑尚白

三、西周四方模式:青赤黑白褒貶分明

四、五行模式:四色並坐,黃色突出

第三章 亦幻亦飾人神合一——圖騰向人體裝飾的滲透、

第三章 轉化與投影

一、圖騰文化的人生印痕

二、圖騰扮飾之初:畫身畫臉

三、圖騰扮飾之初:文身

四、圖騰人體裝飾向服飾的過渡

五、圖騰與服飾的文化思考

第四章具象與抽象:有意味的形式——中華傳統服飾圖紋

一、從具象到抽象:原始圖紋的審美變形歷程

二、抽象紋飾的思維模式與具體途徑

三、傳統圖紋的三種結構模式

四、中華服飾圖紋散點體系

五、中華圖紋的文化思考

第五章黃帝堯舜垂衣裳而天下治——《周易》的服飾文化觀念

一、黃帝堯舜垂衣裳而天下治

二、黃裳元吉:眾色之中以黃為尊

三、賁:多向度的文飾觀念

四、反對文飾——冶容誨淫

五、中和之美:《周易》影響的服飾風範

第六章悠悠萬事唯此為大——“三禮”與服飾

一、規模宏大的服飾管理體系與等級秩序

二、冠禮:莊嚴神聖的成年禮儀

三、五服制:服裝款式中天倫親情的直覺造型

第七章文質彬彬然後君子一孔子的服飾理論s實踐

一、正本清流,靈活圓通

二、比德思維,衣人合一

三、文質彬彬,然後君子

四、言傳身教,敬畏服飾

五、“服使之然也”——服飾對人心的雕塑作用

六、推崇復蓋裝身,反對袒露體膚

七、孔子服飾學說的文化思考

第八章被褐懷玉養志忘形——老莊服飾思想初探

一、被褐懷玉,養志忘形

二、質文錯位:發現服飾的裝扮或欺騙

三、服色的異化及神化

四、素淡之美:大音希聲

……

第九章取情以去貌好質而惡飾——韓墨的服飾文化觀

第十章齊民與俗流 賢者與變俱——論胡服騎射與孝文改制

第十一章嚴裝·淡裝·粗服亂頭——魏晉風度與服飾

第十二章雍容大度盛世衣裝——唐代服飾的文化探尋

第十三章與人相稱與貌相宜——李漁時代的服飾理論

第十四章古今服裝畫

後記

內容簡介

從北京周口店第一枚骨制縫衣針,到絲綢之路沙漠深處的悠揚駝鈴;從遠古傳說時代的帝王冕服,到滿朝文武百官的金紫雍容;從竹林七賢灑脫的寬衫大袖,到盛唐女子妖媚的玉頸粉胸;我中華古代服飾的處處風景均收入書中,學者目光,妙筆點化,無不在風雲變幻中透露勃勃生機與無窮意味……

作者簡介

江冰,男,漢族。先後在福州、南昌、深圳、廣州等地生活。做過大學教授、碩士導師、雜誌主編、企劃總監、報紙記者、周刊主編。出版《浪漫與悲涼的人生》、《從遠古走向現代》等專著6部。為中國作家協會會員、中國小說學會秘書長、中國當代文學研究會常務理事、中國小說年度排行榜評審。現為廣東商學院人文與傳播學院副院長、教授。目前主要研究“80後”文學與文化。

圖書目錄

一、導論:古代服飾與傳統文化

衣冠王國的歷史回溯

——從第一枚縫衣針談起

服飾文化的位置與構成

絲路花雨

——絲綢在華夏文明發展中的作用

二、服飾制度與帝王立國

“垂衣裳而天下治”

——帝王服飾的確立與演變

胡服騎射

——第一個穿“西服”的國王

走向文明

——“離經叛道”的孝文帝

皇帝詔令與衣飾謀略

三、等級森嚴的象徵

金紫雍容富貴身

——以服色辨官品

古之君子必佩玉

——由佩飾看等級

頂珠花翎

——由帽子觀尊卑

夫貴妻榮

——命婦服飾與女子地位

貴賤分明

——平民服飾的禁忌與限制

四、服飾變化與禮儀興衰

亂世冠巾雜

——禮儀寬弛下的服制

“竹林七賢”與寬衫大袖

“女為悅己者容”?

——藝妓的服飾

“惡衣服而致美黼冕”

——祭服與喪服的意義

鞋履雖小,以禮為重

——足衣中的禮儀變化

五、社會開放與文化交流

從全身遮蔽到袒胸露臂

——婦女服飾的解放

臨安深夜聞“鷓鴣”

——各民族服飾的相互影響與融合

異帽奇妝競風流

——古代的“時世妝”風尚與時髦心理

“留髮不留頭”

——旗袍馬褂的血淚

後記