優勢學科

特產所始終堅持立足產區、面向全國、服務“三農”。以特種經濟動植物為主要研究對象,圍繞發掘、利用、保護珍貴、稀有、經濟價值高的野生動植物資源,以家養、家植套用技術研究為主,深入開展套用基礎和開發研究。

中國農科院特產所

中國農科院特產所特產所研究的優勢學科有:

1、特種經濟動物遺傳資源及育種學:主要開展特種動物資源的收集、評價與保存研究,完善我國珍貴、稀有、經濟價值高的特種動物資源庫;採用常規育種和現代育種手段開展毛皮動物、觀賞動物(寵物),如馬鹿、梅花鹿、狐狸、水貂、雉雞、野鴨、犬等品種選育工作,開展其行為學、生理學研究。

2、特種經濟動植物生物技術與繁殖學:以研究鹿的生茸機制、鹿茸幹細胞、鹿茸生物反應器、促進動物組織再生的小分子物質、植物轉基因、特種經濟動物基因工程疫苗等研究為重點,開展經濟動物同期發情、人工授精、胚胎移植、精液胚胎冷凍、特種經濟動植物抗病育種、植物組培快繁等現代套用技術研究。

3、特種經濟動物飼料學與營養學:主要進行特種經濟動物飼料有效成分分析、營養價值評定,探索新的飼料資源的開發與利用;開展茸鹿、毛皮動物、珍禽等經濟動物營養需要量的研究以及消化生理學研究。

4、野生經濟動物預防獸醫學:開展野生經濟動物、觀賞動物常見病、多發病的發病機制與防治機理研究,探討免疫、預防新途徑,重點開展野生經濟動物狂犬病、結核病、布病、壞死桿菌病、犬瘟熱、病毒性腸炎、腦炎、水貂阿留申病、陰道加德納氏菌病等研究,開展了豬高致病性藍耳病、牛羊重大傳染病研究等。

5、野生經濟動物生物製品學:開展野生經濟動物、觀賞動物生物製品研究與開發,研究野生經濟動物高效疫苗和基因工程疫苗。

6、藥用植物:開展藥材遺傳特性與道地環境關係、藥材遺傳多樣性與DNA指紋圖譜、道地藥材資源評價等方面研究;利用道地藥材生物多樣性與質量評價體系,完善道地藥材道地性機制,建立中藥道地栽培適宜環境體系;開展藥用病蟲鼠害發生髮展規律及綜合防治研究;在傳統加工經驗基礎上,進行藥材產地加工方法學研究及標準藥材、飲片規程建立;建立道地藥材多種有效成分標準分析方法和規範化的質量評價標準。

7、特產園藝學:對特種果樹、花卉及特色蔬菜等進行資源收集、保存、營養評價和主要營養成分分離提取;開展其生態學、資源監測與信息學等方面的研究,提供資源自然和異地保護理論基礎;建立特色野生資源的分子遺傳學標記和指紋圖譜資料庫;對特色果樹開展轉基因育種和抗性基因的克隆。

8、特產品加工與貯藏工程:圍繞特種經濟動植物的產品,利用現代加工原理和方法,開展產品的初加工和深加工研究,為特產品的利用及產業化發展提供新的技術。

9、特種經濟動植物產品質量控制和質量安全評價:圍繞我國特種經濟動植物如:茸鹿、毛皮動物、珍禽、藥用植物和特色果樹等,開展其產品質量控制及質量安全評價的研究,並建立相關的標準和檢驗技術和方法,為特種經濟動植物產業的可持續發展提供新的技術。

人才培養

特產所科技力量雄厚,人才薈萃,現有在職職工507人,其中科技人員304人,高級職稱68人,部級突出貢獻專家10名,享受政府特殊津貼14名,院一級人才1名,二級人才4名,三級人才8名;吉林省省管專家2名;具有博士學位10人,碩士學位80餘人。

特產所是“特種經濟動物、藥用植物資源學、預防獸醫學、農產品貯藏與加工和野生動植物保護與利用”專業的博士、碩士培養單位。現有在讀博士12人,碩士35人。

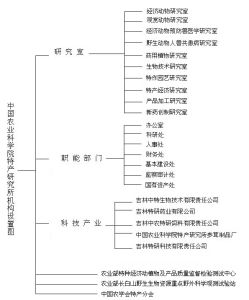

機構設定

特產所現設有6個職能管理部門,設有特種經濟動物、野生經濟動物預防獸醫學、經濟動物人獸共患病、藥用植物、特作園藝、動物生物技術、觀賞動研究室、特產經濟研究室等八個研究室和農業部特種經濟動植物及產品質量監督檢驗測試中心、中國農業科學院經濟動物疫病研究中心、吉林省中藥現代化種植(養殖)技術重點實驗室、吉林省現代中藥工程技術研究中心,吉林省特種動物生物製品科技創新中心,吉林省中花材及飲片加工轉化科技創新中心。

建有特種經濟動物飼料與營養、繁殖技術、遺傳育種,經濟植物栽培、植保、植物營養,生物技術,特種經濟動物病毒學、野生經濟動物人獸共患病實驗室,成立了吉林中特生物技術有限公司、吉林特研藥業有限公司、吉林中農特研飼料有限責任公司、中國農業科學院特產研究所參茸製品有限公司等4個獨立核算企業。還建有農業部長白山生物資源野外科學觀測實驗站。

科研實力

特產所現擁有各種大型儀器145台件;圖書館藏書3.6萬餘冊;主辦編輯出版《特產研究》 、《特種經濟動植物》2個全國性期刊及《中國毛皮動物》、《中國鹿業》2個內部期刊;是中國農學會特產分會,吉林省特產學會的掛靠單位;承擔“特種經濟動物飼養學”、“藥用植物資源學”博士研究生、“野生動植物保護與利用”和“農產品貯藏與加工”碩士研究生培養工作,在讀研究生62名,建成博士後科研工作站。

合作交流

特產所與紐西蘭、韓國、美國、加拿大、新加坡、澳大利亞、俄羅斯、朝鮮等國科研單位、大專院校建立了廣泛的科技交流與合作。

黨建工作

特產所黨委成立於1960年3月,受中國農科院、吉林市委的雙重領導。在中國農科院和吉林市委的領導下,經過特產所幾屆黨委的努力,現已發展成有十一個基層黨支部,正式黨員222名的黨委。黨委下設綜合辦公室,負責基層組織建設。特產所黨委本著全心全意為人民服務的宗旨,求真務實,實事求是,按照各個時期黨的路線、方針、政策創造性的開展工作。按照科學發展觀的要求結合特產科研的實際,在抓自身組織建設的同時,圍繞特產所的中心工作,加強思想政治教育,營造良好的發展氛圍;做好宣傳和所文化建設,塑造特產所整體形象,不斷擴大特產所的聲譽;狠抓創建工作,積極開展職工喜聞樂見的活動,為建立學習型和諧特產所做出了突出的貢獻。特產所黨委也先後連續受到了院、省、市的表彰,被評為中國農科院先進基層黨委、中共吉林市紅旗黨委。在黨委的領導下特產所連續被評為中國農科院精神文明先進單位、吉林省精神文明先進單位、吉林市精神文明先進單位等榮譽稱號。

科研成就

建所以來,特產研究所承擔了國家、農業部、吉林省等研究項目387項,對野生經濟動植物資源利用有重點進行了較系統的研究,共取得科研成果293項,獲獎成果169項,70%的科技成果又推廣套用,已獲社會效益220億元。目前承擔國家、省部級和國際合作項目58項,科研總經費1545萬元。五十年來,特產研究所還編輯出版了《中國人參》、《中國果樹志·山楂卷》、《中國養鹿學》等著作40多部,發表學術論文3000餘篇。

特產科技成果的推廣、科技書籍、論文的編纂,促進了我國特種經濟動物產業的發展,在調整農村產業結構,增加農民收入,拓寬農民致富途徑,農村奔小康中起到了積極作用。

下設研究室

中國農業科學院特產研究所設有8個研究室,分別代表不同的研究領域,並在各自的研究領域內為中國特產業作出了相應的貢獻。8個研究室分別為:經濟動物研究室、生物技術研究室、野生動物人獸共患病研究室、經濟動物預防獸醫學研究室、藥用植物研究室、特作園藝研究室、觀賞動物研究室及特產經濟研究室。

機構設定

機構設定經濟動物研究室

圍繞珍貴經濟動物(茸鹿、毛皮動物、珍禽等)的品種資源、遺傳育種、飼料營養、繁殖技術、生產管理以及保護生物學等領域,開展產業發展中具有普遍性、方向性、關鍵性的研究。現已取得多項研究成果,成為我國茸鹿、毛皮動物的研究中心。

生物技術研究室

是我所剛剛起步的一個研究室,它圍繞特種經濟動物、特種經濟植物分子生物學領域,重點開展特種經濟動物遺傳資源、特種經濟動物分子標記、特種經濟動物功能基因組學、鹿茸生物反應器、特種經濟動物分子營養和藥用植物分子生物學基礎研究。

野生動物人獸共患病研究室

主要針對野生經濟動物病毒性傳染病和野生動物人畜共患傳染病開展病原學、流行病學、診斷和預防控制研究。承擔科技部社會公益、科技部農業科技成果轉化、國家星火計畫、吉林省重大科技攻關等項目的研究,現已成為我國特種經濟動物疫病防制研究中心。

經濟動物預防獸醫學研究室

主要研究經濟動物疫病的流行規律、臨床和病原特性以及新型、快速、特異診斷方法和新型高效疫苗的研製。重點進行畜禽病毒性傳染病病原學和免疫學研究及相關生物製品研製。

藥用植物研究室

研究方向覆蓋中藥提取物、藥用植物資源、藥用植物栽培、藥用植物育種、植物營養和植物保護及以先進技術為主導的科學探索等諸多方面,旨在取得有重大影響的研究成果,具體分為以下兩大研究方向:(1)藥用植物種質資源的收集、保護和利用;(2)藥用植物質量的綜合評價。

特作園藝研究室

以我國東北地區的特種經濟植物為研究對象,開展資源的收集、評價、保存及高效利用等研究工作。主要研究山葡萄、北五味子、軟棗獼猴桃、山楂、越橘、抗寒桃、秋子梨、刺五加等11科21屬53種特種經濟植物。歷經數十年的研究與實踐,取得了一系列的科研成果,為特種經濟植物人工栽培產業化發展提供了強有力的技術支持。

觀賞動物研究室

主要開展觀賞動物品種資源、遺傳繁育、營養與飼料、產品加工等方面研究。

特產經濟研究室

特產經濟研究室是所里根據形勢發展需要於2007年新成立的研究室。主要研究方向與任務:圍繞與我所關聯度高的特產行業從巨觀上以經濟的角度跟蹤開展軟科學研究。調研相關行業的現狀,揭示變化規律及未來發展趨勢,結合國內外經濟社會變革進行戰略思考,為決策部門提供參考諮詢。輔助開展特產領域評估、評價量化體系及行業配套政策等相關研究。