中國汽車發展史

中國汽車發展史

中國汽車發展史進入90年代以來,轎車開始進入我們的生活,買私家車就像70年代的“四大件”、80年代的家用電器一樣成為眾多家庭追求的目標,而這在20年前是無法想像的。這說明我國的經濟實力不斷增強,人民生活水平大幅度提高,同時也反映出民族汽車工業的巨大進步。更令人感慨的是,我們是在經歷了一段漫長曲折的歷程之後才迎來了這一天。在新中國50年大慶即將來臨之際,讓我們共同回顧一下我國轎車工業的發展歷程。

50年代中國轎車呱呱墜地

新中國剛一成立就決定發展自己的汽車工業,1953年第一汽車製造廠破土動工,這是中國有史以來第一次建設自己的汽車廠,毛澤東主席為奠基儀式親自題寫了“第一汽車製造廠奠基紀念”。1956年我國生產的第一輛汽車下線,毛主席又親自為其命名———解放,對於當時工業整體水平非常落後的中國人來說,這確實是一次經濟上的解放。1956年是中國汽車史上令人難忘的一年。5月,第一汽車製造廠試製成功東風牌轎車,送往北京向黨的八大”獻禮,這是中國自製的第一部轎車,6月,北京第一汽車廠附屬檔案廠試製成功井岡山牌轎車,同時工廠更名為北京汽車製造廠。8月一汽又設計試製成功第一輛紅旗牌高級轎車,9月上海汽車配件廠(上海汽車裝修廠,後更名為上海汽車廠)試製成功第一輛鳳凰牌轎車。在大躍進的年代,這幾輛稚嫩的國產轎車確實讓全國人民歡欣鼓舞了一陣子。

中國汽車發展史

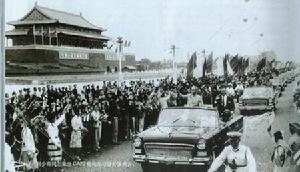

中國汽車發展史由於技術的不成熟,第一批轎車並沒有真正成為國家領導人的座乘,熱情高漲的汽車工人們很快就又投入到產品的改進中。在造出東風車後的4個月,一汽就造出了造型精美、具有民族特色、實用性能較好的高級轎車———紅旗,這是中國第一部定型轎車,而且這一響亮的轎車品牌曾讓一代中國人為之傾倒。1959年第一批紅旗72型轎車參加了國慶遊行和閱兵,並成為中央部委領導的公務用車。同年,仿製德國1956年出產的賓士220s的新型鳳凰轎車試製成功,並成為中國的又一種定型轎車。由此,揭開了中國轎車工業生產的歷史。

60—70年代光榮與遺憾

1962年6月周恩來總理到一汽視察,試坐了一輛紅旗。年底,他通知一汽將這輛車速送北京,專門用來接待錫蘭總理班達拉奈克夫人,這是紅旗第一次承擔接待外國高級貴賓的任務。1964年,紅旗轎車正式被國家制定為禮賓用車。當時中央領導人的專車主要是蘇聯吉斯100和115型轎車。隨著中蘇關係的惡化,我國迫切需要替代吉斯的高級轎車,周總理要求一汽儘快生產出三排座的紅旗。1964年,一汽正式成立轎車廠,1965年9月19日,一輛嶄新的紅旗770型三排座樣車開進北京,該車長5.7米,內飾精美考究,乘坐十分舒適,造型也為全世界所稱道,一亮相就受到國家領導人的高度讚賞。1966年,紅旗770轎車進入批量生產階段,當年四月份,國家領導人紛紛換掉吉斯、吉姆改乘紅旗,按車號排列,鄧小平坐5號車,薄一波坐8號車,朱德是14號,陶鑄是15號,陳毅、賀龍分別坐13號和43號。1969年,一汽又悄悄研製出紅旗772型特種車,朱德、周恩來、林彪都坐上了這種車。1972年,毛澤東的專車也換成了紅旗特種車,從而最後奠定了紅旗轎車的至尊地位。紅旗曾採用v8發動機,這在當時的世界轎車中是非常罕見的,體現出中國轎車的特色,紅旗的特殊地位、獨特的工藝及其精美、典雅的造型使其成為世界名車,當時,坐紅旗車成為很多到中國來的外國貴賓的一大心愿。紅旗車是中國人的驕傲,也是那個時代人們寄託情感的一大標誌。

中國汽車發展史

中國汽車發展史六七十年代,除了紅旗外,中國惟一大批量生產的轎車就是上海牌轎車。1964年,鳳凰牌轎車改名為上海牌,並對製造設備做了一系列改進。首先製成了車身外板成套沖模,結束了車身製造靠手工敲打的落後生產方式,又以此為基礎製成各種拼裝台,添置點焊機,實現拼裝流水線生產,轎車質量得到穩定和提高。1965年上海轎車通過一機部技術鑑定,批准定型。到1979年,上海牌轎車共生產了一萬七千多輛,成為我國公務用車和計程車的主要車型。1972年起還對車身進行了改型,並減輕了自重。1980年,該車年產量突破5000輛。1985年,已經開始與德國大眾公司合資的上海轎車廠和嘉定縣聯營另行建廠繼續生產上海轎車,並繼續做了一些技術改進,一直生產到90年代。在相當長的時間裡,上海轎車支撐著國內對轎車的需求,為社會發展做出了貢獻。

新中國自力更生製造出的轎車填補了中國工業的空白,讓中國自立於世界汽車工業之林,但由於國家不開放,我國的汽車工業與世界隔絕,失去了交流提高的機會,使我國的汽車工業逐漸地被現代化的世界汽車工業拋在後面。另外,當時我國的汽車工業是以載貨車為主導的,對轎車缺乏套用的重視,這使得我國的轎車工業技術水平長期處於極為幼稚的狀態。

80—90年代轎車夢漸圓

中國汽車發展史

中國汽車發展史改革開放後,我國經濟迅速發展,對轎車的需求越來越強,我國落後的轎車工業根本無法滿足這種需求。一時間,外國轎車洪水般湧入我國。1984年至1987年,我國進口轎車64萬輛,耗資266億元。為了迅速提高中國轎車生產能力和技術水平,我國汽車工業開始走上與國外汽車企業合作、引進消化外國先進技術的發展道路。

具體方式基本都是從進口全部散件組裝開始,逐漸提高國產化率。80年代中期可以視為第一階段,建立了上海桑塔納、廣州標緻兩個合資企業,還引進了夏利、奧迪等車型。這一階段是引進的摸索階段,引進的車型和技術也不是很先進。90年代前期和中期是新時期轎車工業發展的第二個階段,中外合作以及技術引進都進一步深入,兩個新建的合資企業一汽-大眾和神龍富康起點都比較高,富康引進的是90年代的車型,一汽引進了先進的20氣閥發動機製造技術,並向德國出口這種發動機部件。全國主要引進車型的國產化率達到80%以上,質量也顯著提高,價格不斷下降,國產轎車又占據了絕大部分市場銷售份額。我國的轎車工業初具規模,整體實力顯著增強。同時,國家也把轎車生產作為汽車工業發展的重點,並鼓勵私人購車,轎車開始迅速進入百姓家,市場上80%的轎車由私人購買,1000萬人口的北京已經有五萬多輛私人轎車。1998年,我國轎車產量達到43萬輛,大約占汽車總產量的40%,汽車產業結構已經發生根本性的轉變。1998年以來,以中外合作和技術引進為基礎的我國轎車工業又邁上了一個新台階,廣州本田、上海通用和一汽-大眾分別引進了最新的高檔車型雅閣、別克和奧迪a6,這是我國轎車生產技術實力大大增強的必然結果,這幾個車型的投產標誌著中國轎車產品和生產技術趕上世界的發展步伐。

在經歷了近半個世紀的風風雨雨之後,在共和國50華誕之際,中國轎車終於崛起,迎來了可喜的收穫季節,站在了世界騰飛的起跑線上.

進入90年代以來,轎車開始進入我們的生活,買私家車就像70年代的“四大件”、80年代的家用電器一樣成為眾多家庭追求的目標,而這在20年前是無法想像的。這說明我國的經濟實力不斷增強,人民生活水平大幅度提高,同時也反映出民族汽車工業的巨大進步。更令人感慨的是,我們是在經歷了一段漫長曲折的歷程之後才迎來了這一天。在新中國50年大慶即將來臨之際,讓我們共同回顧一下我國轎車工業的發展歷程。

中國汽車工業發展史

1956年7月14日,中國人自己製造的第一輛汽車——“解放”牌載貨汽車從長春一汽總裝線上盛裝下線,中國的汽車工業從此開始起步,開啟了中國汽車工業滔滔不息的源頭。五十年的風風雨雨,中國汽車工業經歷了從自力更生到打開國門,從尋找合資到最後民族自主品牌的逐漸成熟,從無到有、從小到大,從誕生、成長到成熟螺鏇式的發展歷程。

三步曲之一:自主造車 (1956年-1984年)

與“解放”載貨汽車一樣,中國汽車工業在誕生伊始就被打上了濃重的時代烙印。起步初期的中國汽車工業按照蘇聯模式發展起來的,也算是高起點了。——因為在當時我們的鄰國韓國的汽車工業也幾乎是空白。但是,中國汽車工業很快就在社會的政治大潮中隨波逐流,飄搖起伏。

1953年7月15日,毛主席親筆題名的第一汽車製造廠在吉林省長春市動工興建,中央動員、全國支援、參與建設者奮力拚搏,努力實現黨中央提出“力爭三年建成長春汽車廠和出汽車、出人才、出經驗”的目標。

1965年,國家出於經濟安全等因素的考慮,在湖北十堰籌建二汽。但二汽的建立並沒有解決經濟模式一直給中國汽車工業所帶來的制約。到1970年,全國汽車產量才突破10萬輛,1980年才突破20萬輛。

中國汽車發展史

中國汽車發展史二汽廠址原始地貌

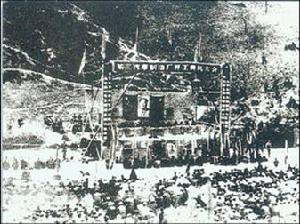

1967年4月1日,二汽在大爐子溝舉行開工典禮

中國汽車發展史

中國汽車發展史在這一時期,中國的轎車工業也曾曇花一現,有過短暫的繁榮。1958年,一汽相繼生產了“東風”、“紅旗”兩款轎車。同年,北京汽車製造廠研製的“井岡山”轎車、上海生產的“鳳凰”轎車,作為慶祝共和國10周年的禮物而相繼面世。但是,轎車產業的發展並沒有因此蓬勃起來,而是由於種種原因被遏制在襁褓之中。從1958年到1983年,中國轎車用了25年的時間年產量才突破5000輛,用原機械部部長何光遠的話來說就是這一段時間的中國汽車工業基本上只能算是“卡車工業時代”。

不過在1978年以後,中國汽車工業迎來新的發展契機。當時的中央政府開始重新思考中國汽車工業的發展思路,汽車工業也因此注入了新的活力。“摸著石頭過河”、“技術引進”、“與外國合資經營”等有關汽車發展的新名詞也開始見諸於報端,中國的汽車工業從此迸發出新的熱量。考慮到當時民族汽車工業的技術落後,中央政府開始鼓勵民族汽車廠商和國外汽車巨頭接觸。1978年,美國通用汽車董事長墨菲先生來華考察中國的汽車工業。隨後,國家開始組團赴德、美、日等汽車工業已開發國家考察,並開始商談合資事宜,中國汽車由此向世界汽車工業敞開了大門。

三步曲之二:借船出海 (1984年-1997年)

1984年以前,技術、資金、人才等很多發展的瓶頸毫無疑問制約了中國汽車工業的發展,利用外資來發展我國的汽車工業在此時被推到了歷史的前台。1984年1月,中國汽車的第一個中外合資企業——北京吉普誕生。有了先行者,中國汽車工業很快就進入了第一輪的合資高潮,1985年3月,中德合資轎車生產企業——上海大眾汽車有限公司成立,上海大眾的成立意味著真正意義的現代汽車工業的開始。同年,南京汽車引入義大利菲亞特的依維柯汽車,廣州和法國標誌合資項目也成立,桎梏了幾十年的轎車工業的能量開始井噴。

在1986年的六屆四次人大會議上,汽車工業作為國家重要的支柱產業被寫進了“七五計畫”。到1994年,轎車產量已經超過25萬輛,上海大眾這個單一轎車生產企業逐漸超越了一汽、二汽,成為中國轎車企業的領頭羊。

1987年,國家在縝密研究了中國未來轎車工業的發展道路之後,確定了“三大三小”的總體格局,轎車工業開始向規模化方向發展。1990年,中國轎車工業的三大基地進一步調整,上海汽車工業總公司成立。

1994年,是中國汽車史上值得紀念的一年。在這一年國家出台了《汽車產業發展政策》。雖然其中有很多局限,但是國家開始對汽車產業的發展方向進行了重新定位,其中重要的是把汽車和家庭聯繫起來。家庭轎車市場孕育多年的潛能被無限放大,富裕起來的中國人對轎車激發了強烈的購買能量,渴望擁有一輛自己的轎車不再是遙遠夢想,中國轎車工業的春天開始到來。

三步曲之三:自主創新 (1997年至今)

國外汽車巨頭在中國取得成功的背後是中國汽車工業自身的巨大犧牲。在中國,還沒有哪一個行業像汽車工業一樣依賴於合資模式,中國汽車工業的飛速發展並沒有如期望的那樣帶來汽車產業競爭力的提升。由於缺乏自主的品牌和關鍵技術,研發能力低,國內汽車產品的核心技術大多數掌握在合資企業手中,沒有話語權。“拿市場換技術”的傳統合資模式開始受到質疑。

中國自主汽車品牌企業正是在這樣的暗流中涌動,1997年3月,奇瑞公司在安徽成立,成為我國自主汽車品牌的新生力量。9年裡,中國汽車自主品牌在夾縫中求生存,並逐漸壯大。根據國家信息中心的數據,2005年自主企業銷售呈現較大的增長,銷售增幅43.4%,而2004年自主企業的銷售增幅僅為3.5%。其中,奇瑞汽車銷售18.9萬輛,增幅達118.8%。目前中國自主汽車品牌銷售的車型還是多集中於經濟型車。在AOO級轎車中,自主品牌占據了55%的份額;在Ao級車中,自主品牌占據了50.4%的份額;而在A級車中,自主品牌的份額只有5%。

隨著國內汽車自主企業的成長壯大,作為民族汽車自主企業代表的奇瑞開始脫穎而出。從零到20萬輛轎車下線,奇瑞只用了四年時間,而從2004年20萬輛下線到如今奇瑞第50萬輛轎車下線還不到兩年。

中國汽車發展史

中國汽車發展史2001年,奇瑞自主研發的第一款車風雲正式上市,較高的性價比引起市場的強烈反響。另一款車系奇瑞QQ,以成熟的市場行銷策略和獨特的外觀設計使奇瑞QQ在市場上形成巨大的衝擊波,成為國內兩廂車的老大。2005奇瑞轎車出口1.8萬輛,位列全國轎車出口第一。為了更好的適應市場和技術不斷變化的要求,2003年初奇瑞成立汽車工程研究院,奇瑞形成了有自主創新、具有國際水平的技術開發平台。隨後,在奇瑞誕生了中國第一個汽車發動機自主品牌ACTECO,並且在2006年3月有5000台發動機出口美國,實現中國自主發動機品牌出口“零的突破”。

走合資道路有其歷史原因,但是自主品牌、自主創新才是中國汽車工業的終極目標。在今年兩會期間和國家十一五計畫中,汽車工業必須依靠自主創新來提升中國汽車工業企業的核心競爭力,參與國際競爭已經成為重點關注的話題。

回顧五十年,中國汽車工業幾經曲折。現如今,在國家政策大力支持下,歷經五十年風雨的中國汽車工業即將掀開新的歷史篇章,奇瑞公司的第50萬輛汽車下線,也是民族汽車工業史的一個里程碑。