產品工藝

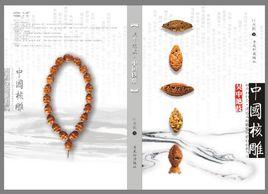

《吳中絕技。中國核雕》

首發式在蘇州吳中區黨校會議樓舉行

作者介紹

葉志明(吳中文聯民藝家協會主席,蘇州工藝美術學會副理事長,中國民協、中國文物學會、中國工美會員,已出版專著多部,達100餘萬字,論文40餘篇,20餘萬字。現為自由職業,從事藝術創作。) 封面:

目錄:

中國核雕

中國核雕 中國核雕

中國核雕 中國核雕

中國核雕 中國核雕

中國核雕正文:

中國核雕

中國核雕後記:

在挖掘機的轟鳴中,許多村落正在消失,現代文明切斷千年傳統。

挖掘機在轟鳴,“產業帶”、“經濟圈”、“開發區”……伴隨著各式各樣的宏大理想,這些詞語從無數份規劃書中傾瀉而出,地圖上被大筆劃出一個又一個的圈子。許多田野,正在被這些圈子擠壓吞噬,被經濟的熱力蒸騰,從地圖上揮發成過往雲煙。

村落走得太快,幾乎沒有時間停下來感懷。對目前的狀況,只是在回憶時略微流露出一些悵惘。其實這不是由農民變更為居民丟棄所有農具的事,它意味著的是千餘年的農耕傳統文明正在中斷。

在穹隆山與香山的接壤處的中間,從起伏山嶺的西南綿延過來,之間包孕了一個狹長的山地,如長長的舟楫,名叫舟山。不過時代的欲望像巨大的翅膀,正在這座老村的上空徘徊,地平線上的變化最能直接反映一個地區的變化。幾十年來,水泥不但侵占了磚木結構,也在向心靈發起進攻。文明的衝突體現在村子的每一個角落裡。商品房從零星豎立到大規模鋪排開來,外來人口越來越多。而原來由窄窄的石橋越拓越寬,最後和寬闊的柏油公路相連。也許有一天,挖掘機會光臨舟山,舟山也會被拆掉。如果舟山消失,那么,農耕時代的痕跡將被完全抹去了。

觸摸著周建明大師早年專為我創作的“彌勒”核雕,突發想起了“因果”一詞。

“因果”這個詞很簡單,就是種子跟果實的關係。比如核子與核雕,核雕與技藝,技藝與修養……同樣存在著原因與結果的關係,並且無處不在,並在不定時地在迴轉。很多人說,我不信因果。為什麼不信呢?因為沒有昨天的你,就不會有今天的你,這就是因果。我們一生中每天都在做這樣的重複,但很多人卻感覺不到這種重複的不存在。

其實你只要認真體會一下,昨天的你、今天的你和明天的你,每個時間點都會重複很多事情,即便是在一天當中,我們也在重複做著很多事情。比如我們的某些念頭會反覆出現,有些事情甚至會在我們的一生中重複N次。這樣的重複也叫輪迴,也就是說,現在的這一秒鐘對下一秒鐘會產生效果。因為有輪迴,所以,我們必須負責任,做好自己目前每一秒的事情,因為,沒有前一秒的付出就不會有後一秒的收成。

既然生活中處處有因果,那么藝人會對核雕產生作用,我比擬為“因果”效應。實際上是對自己所做的事,比如肢體動作、言語、內心的所思所想,必須要負責任。比如,一粒唾棄之物,蛻變為神奇的藝術珍品;比如,憑藉雕蟲小技,演繹出了物小勢大風流乾坤的傳奇;比如,靠七八個人,在幾間破屋裡,培育了中國核雕產業重鎮……如此比如在舟山村很多,但我最想說的比如是,現代社會發展迅猛,當下有些人急功近利,有人希望所有事情都能速成,有人希望少付出而多收穫。

信息的浪潮使得舟山村寧靜不再,發達的媒體和各種名譽稱號都在暗示,在如何做強做大之際,名聲的打造勝於了技藝的打造。於是沽名釣譽者與腳踏實地者開始角逐,由此我們的需求和情緒,被不斷變化的信息掌控,而失去平衡,以至真正的技藝遭冷落。在這個時候,我們非常需要能反觀內心,從心靈深處去尋找自己的真正需要。我敬仰佛,但不參佛,對於當下的發展的迅捷,傳統工藝淪為產業化的境遇下,學習及認知“因果”這個兩千多年的老詞及對現代人來說已經很生疏術語,我認為意義非常。

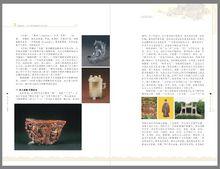

明代秀才魏學洢所寫的《核舟記》中記載的明代蘇州常熟核雕家王叔遠運用果核創作的東坡泛舟赤壁“清風徐來,水波不興”、“山高月小,水落石出”的情景,讓世人一睹了核雕“而計其長曾不盈寸,蓋簡桃核修狹者為之。嘻,技亦靈怪矣哉!”的風采。核雕從明、清至民國,核雕技藝發展坎坷曲折,在清末年間“舟山核雕”一度享譽海外,並由此形成了歷史上著名的雕刻之鄉——舟山,在那裡薪火相傳,孕育了幾代核雕藝人。但由於官方檔案和史志對民間工藝記載的局限性,發生在舟山的核雕歷史“事如春夢了無痕”如雲煙般在眼前飄逝了。它們更多的是社會公共的記憶,缺少生動的細節、鮮活的故事,於是乎在建國後“舟山核雕”發展的轉折點——“舟山雕刻工藝廠”創始人問題上,版本很多,但大多是人云亦云,以訛傳訛,有的甚至杜撰捏造史實,成為了“舟山核雕”傳承工作中永遠的硬傷。

君特·格拉斯在反思德國歷史的《剝洋蔥》中說,“回憶可以作弊,可以美化,可以偽裝”。歷史是否也是如此——歷史可以作弊,歷史可以美化,歷史可以偽裝?從十九世紀到二十一世紀“舟山核雕”的一百年發展史中,提供主流的歷史的確在有意無意間忽略了真相。在瓣瓣洋蔥之間,被遮蔽或忽略的故事,越往深處,越能感受到光陰背面那種灰色。剝開歷史的核心,呈現出來的是辛辣和酸澀,令人唏噓,淚流滿面。君特·格拉斯在《剝洋蔥》中寫到“一件東西能使人洞察一切,這就是敘述者在波羅的海海邊撿到的琥珀。”我在撰書期間的調查走訪中同樣也打撈出了一些琥珀:鍾年福的核舟(新中國第一位核舟製作人)、殷榮生“殷派”羅漢(周春林收藏)、須吟笙的“寫實羅漢”(周雪官收藏)、鍾元慶的“浪漫羅漢”(謝才元收藏)……這些東西經幾十年觸摸,已如琥珀一般而難見核的本質,但透過溫潤瑩亮的包漿,還是可以看到核雕形成時保留著的原始信息,及幾代手藝人的寂寞、孤獨、苦酸和淚水。

“歷史總會被記起”和“斯人已逝”兩輯說的都是舊人舊事,作者撰寫的目的是想還原史實,希望能打撈一些歷史的殘骸,在今天引起注意。於是在2006年~2010年間,我以香山為軸心進行了一次穿越核雕形成及傳承軌跡的旅行,走訪了民間120位藝人,追溯了其各代藝人在不同歷史時期的守望經歷,傾聽他們幾十年來對核雕的深深體悟。通過在民間找尋到的只鱗片羽資料,我窺察到了“舟山核雕”一幅幅曾經豐富多彩、跌宕起伏、自然真實的歷史畫面,從1910年到2010年“舟山核雕”的百年跨越間,舟山核雕經歷了民國、抗日戰爭、共和國成立、文化大革命、改革開放……在一百年中風雨兼程,在一百年中舊貌換新顏,在一百年中春風化雨,也在一百年中春華秋實。

老村舟山,轎車每天穿梭帶走了核子,留下了數不清人民幣。於是這裡充滿了希望,也充滿了遺忘。《大品般若經》里有云:“言說是世俗,是故若不依世俗,第一義則不可說。” 在本書殺青之際,正逢參與2010年蘇州工藝美術職稱評審工作,其間我又發現一批核雕新生代。他們是吳建東、陶美華、夏棟、謝春潔等,當我前去舟山採訪時,他們話語不多,人都很純真,作品中洋溢著一股青春的氣息,與今天很多過於商業化和程式化的核雕有著經緯的差異。我相信人生真正的好東西都是“澹兮其若海”(《老子》)不可說的,如舟山的承莉君、光福的陸小琴,都很少說話,只是默默地生活,享受農耕時期燦爛的陽光和古鎮歷史文化的氣息。他們躲避了怪誕離奇包圍,藏在一些不世俗的地方,沒有迷失,沒有狂亂,在平凡中的雕琢著非凡。他們的作品絕對不屬於鬧市,從中讓我讀到了久違“澹泊”一詞。

核舟與舟山、香山與光福,因為有了他們使時間和空間傳承有序,他們目前手上的小物件以及手上的技藝,我堅信都會生成文字而被記載歷史,有些東西還會比一個人更為長久地存在著。因此我希望年輕一代如上面幾位一樣,少說,務實,勿燥,讓時間和作品來可證明一切,並記住舟山雕刻工藝廠老廠長鍾年福的一番話“我不是什麼大師,我只是一個手藝人。核雕的入門不難,難的是在熱愛核雕和熱愛金錢之間的把握,決定技藝的高低就在二者間的把握。其實做和說是兩個行當,我當自己是個做活的人,所以不大愛說,因為說多了,就不大能做活了。說得文雅一點,一粒核在沒刻雕前說不清楚,而刻完了也就不用說了,我還是覺得核雕藝人的手藝應該和收藏者的把玩是一種緣分的契合,完全可以手的觸摸來建立溝通語言,而不是站在人前說大話,說大話是語言藝術,不是核雕藝術。”

上面談了“因果”,下面再說“輪迴”。因為“因果”與“輪迴”是一種辨證關係,每個人都必須承認剛才的那一秒鐘對現在會產生影響,現在的這一秒鐘對下一秒鐘也會產生影響,由此導致不同的循環。很多時候我們想要的是快樂,但由於我們對自己的行為不負責,當下的行為成了痛苦的來源,對別人也造成了傷害,這樣,快樂又能從哪裡來呢?所以,我們要把現在的所作所為變成以後快樂的種子,這就是輪迴。輪迴的這種循環,是促使我們每個人在撒播種子的每一個當下就要思考到將來應該怎么去呵護種子的成長。

往返舟山的途徑我走了N次,原來的鄉級公路已被寬綽的公路覆蓋,在這個江南的梅雨期,“走在鄉間的小路上”欲留下自己的腳印,已是徒勞。踏雪無痕,雁過留聲,但我相信“大道無痕,潤物無聲”的意境。夢裡舟山,斜暉脈脈水悠悠,此時我讀到了自己影子,像一個虔誠的僧人那樣,一直伴我向前!

本書在撰稿中,得到了蘇州工藝美術博物館館長馬建庭先生、蘇州工藝美術學會邢偉中先生、蘇州職業大學藝術系主任李涵教授、蘇州市吳中區工商聯合會主席周黎敏女士、北京電視台編導王遇老師及《蘇州園林》雜誌社主編周崢老師的指導和多方面的幫助。

原蘇州烈士陵園管理處主任高國石先生,舟山核雕前輩鍾年福、須吟笙、殷榮生先生以及當代核雕傳承人宋水官、周建明、陳素英、須培金、殷毅軍,當代核雕名家鍾火元、周雪官、許忠英、鍾秀琴、朱紅為、李建豐、陳敏、殷晨月、陶菊英、陳雲華、周春林等為作者無償提供了資料信息,在此一併表示衷心感謝。

特別鳴謝在京“北漂”的葉乙樹同學,為本書的圖片處理及裝幀設計予以了幫助。

限於水平和時間,疏漏、差錯在所難免,敬請讀者不吝指正。

葉志明

庚寅年小雪於西塘河畔若水齋再記