圖書信息

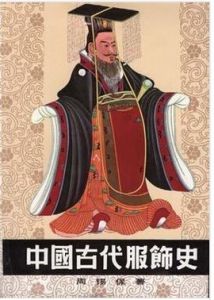

中國古代服飾史

中國古代服飾史作 者:周錫保 著

出 版 社:中央編譯出版社

出版時間:2011-1-1

版 次:1

頁 數:534

字 數:764000

印刷時間:2011-1-1

開 本:8開

紙 張:膠版紙

印 次:1

I S B N:9787511705037

內容簡介

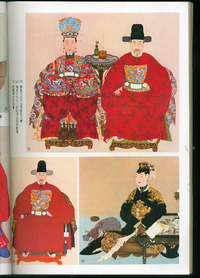

本書第一次完整、系統地勾勒出我國自上古以至明清、近代服飾的形成、演變、特色以及前後的遞嬗、傳承,每章皆引證大量文獻、考古發掘及地面遺存,詳述男女官定服飾與日常服飾,如冕、弁眼、朝服、公服、常服、燕便服、軍服等,並附述上至宮廷、大夫十人,下至閻閭百姓之家歷朝的風俗、禮儀,從而使服飾史這一學科從無到有,形成一套科學、嚴謹的治學方法。因而,此書屬於這一領域的奠基之作,既是大專院校服飾史專業教材和歷史專業的民俗學教材,為國內外從事戲劇、電影、電視、繪畫、雕塑等專業研究的學者提供了重要的參考,同時,本書在編著體例方面也為諸多後學提供了一個良好的風範,後來出現的幾部斷代史率皆以此為藍本。

圖書目錄

彩圖釋說

半生心血考衣冠(代序)

凡例

第一章 服飾的起源

第一節 服飾的初步形成

第二節 服飾的具備時期

第二章 冕服

第一節 冕服的形成時期

第二節 冕服的具體形制

第三節 冕服的種類及其等差

一 十二章紋飾

二 冕服的附屬檔案

第四節 冕服的歷代演變

第五節 冕服的使用

第六節 冕服的形象問題

第七節 冕服中的幾點看法

第三章 弁服及其他服飾

第一節 弁服

一 弁

二 元端

第二節 深衣

一 深衣的形制及用途

二 歷代對深衣有圖式的諸家

第三節 袍、裘

一 袍

二 裘

第四節 婦女的服飾

一 服飾

二 首飾

第五節 舄、履(屨)

第四章 周代後期的服飾

第一節 周代前後的軍戎服飾

第二節 周代前後的生活及儀俗

第三節 周末趙氏的變服

第四節 戰國時期的服飾

第五章 漢代服飾

第一節 男子品官服飾

一 一般服飾

二、、漢代的冠、弁、巾、幘

第二節 婦女服飾

一 命婦服飾

二 婦女一般服飾

第三節 軍戎服飾

第四節 禮儀及生活習俗

第六章 魏、晉、南北朝服飾

第一節 南北民族間的服飾影響

第二節 南朝官服

第三節 南朝一般冠服

……

第七章 隋、唐服飾

第八章 五代服飾

第九章 宋代服飾

第十章 遼代服飾

第十一章 金代服飾

第十二章 元代服飾

第十三章 明代服飾

第十四章 清代服飾

第十五章 辛亥革命後的主要幾種服飾演變

後記

編輯推薦

1.《中國古代服飾史》為我國第一部服飾通史,是這個領域的開山之作。1956年,上海戲劇學院周錫保教授受文化部委託,編寫這部全國高等院校藝術系通用教材,耗費半生心血著成此書,在考訂史實、研究方法、纂輯史料、著述體例諸多方面為這一學科的建立奠定了基礎。此後出現的幾部簡史及斷代服飾史,率皆以此書為母本。

2. 1956年,文化部將《中國古代服飾史》的編寫列入重大科研項目;1961年,教育部將此書列入全國高等院校通用教材編寫目錄。

3.《中國古代服飾史》不僅從我國歷代正史、《通典》、《通志》、《文獻通考》等典籍中剔抉爬梳,考訂歷朝歷代官服、常服的典制與變遷,而且以病殘之軀親自到大同、雲岡、敦煌等處摹寫石雕、壁畫中的服飾紋樣,以地上遺存及地下考古發掘來印證典籍中的記載,即採用由國學大師王國維所確立的二重證據法,使這一學科真正走上堅實的科學研究的軌道。

文摘

第一章服飾的起源

第一節服飾的初步形成

從遙遠的時間上說,人類開始用天然石塊、樹枝等捕擊野獸,冬則把所獲的獸皮用來掩蓋保護身體和保暖;夏則裸身或揀取樹葉遮掩陽光,免受炎烈。這樣和動物只依靠其本身的皮毛來保護或保暖已有區別,即人類已脫離了動物的境界。在這種情形下,可以說最原始的服裝已初步有些雛形。在歷史上或稱之為猿人時期,即史載中的所謂茹毛飲血,食草木之實,衣禽獸之皮的年代。

人類在不斷與自然作鬥爭的過程中,總是會不斷提高生產力來滿足他們的各種需要;不斷地改進使用工具,由天然石塊而磨製適應於捕獵動物時殺傷力較強的工具,或利用獸骨等製作,來提高生產力,在歷史上稱之為舊石器時代。再進而入晚期至細石器時代,由於生產力提高了,工具改進了,各種使用的器物包括服飾在內,必然也隨之發生變化,使之較適合於人體各個部位的要求。他們把天然的獸皮用石棱銳邊和磨製成銳利的骨角等進行分割,用它或披之於身、或掩之於下體,按照人類的意志來適合人體的要求,也就是人類可以支配這些天然物質了,逐漸由必然王國進入自由王國的境地。當然,人類是不會滿足於現狀的,一定會進一步把切割的獸皮或成塊或分條,並將分條作為連綴片塊之用,或者作為帶子來束用。這時服飾的形式必定是進一步有意識地做成某一種式樣了。他們在穿著時都可按其所需而自由製作,這時可以說服飾是已經離開了萌芽雛形狀態。恩格斯說:“人則以自己所作出的改變來迫使自然界服務於他自己的目的,支配著自然界。”但在這漫長的時期中,服飾的具體形式如何,在目前來說,我們還是無知的。以意推之,當然還是簡陋的。

到了人類能磨製骨針,並用骨針來縫製衣服,這時服飾到了一個新的階段。根據目前考古學上的發現,在周口店山頂洞中發掘了一枚骨針,以後骨針又陸續大量地被發掘出來。這種骨針的發現,足以說明我國在一二萬年前後,人類已使用這種骨針來縫製獸皮等衣服了。這個時期的服飾形式,必然較前一時期有所發展,可以將切割的各種不同形狀的皮片,較為細密地縫製起來了。

到了再晚一些時候,又出現了石和陶製的紡輪,又說明了不單是利用獸皮來製作衣服,還進一步用植物纖維來紡線和織成布帛,使衣服的原料又發展了一步。這種骨針和紡輪都有實物可見。在中國歷史博物館陳列著氏族社會時期長短不同的各類骨針,短的不到一寸,並且有幾個針眼細得幾乎同今天的扎鞋底針或粗的縫紉機針相仿。這足以說明這時的縫紉衣服已有了很大的發展。《禮記•禮運篇》中說:“昔者,先王未有宮室,冬則居營窟。未有火化,食草木之實、鳥獸之肉,飲其血,茹其毛。未有麻絲、衣其羽皮……後聖有作,治其麻絲,以為布帛。”考古上的發現,同這種世代傳說而記錄下來的史料是相符合的。如上述的冬則居營窟,這同洞穴遺址的發現亦是與史載一致的。其後在仰韶文化遺址中發現了如麻布一類的織物殘片,足見後人記載的治麻絲為布帛的史料,也是有所依據的。

服飾既為人類的護體需求,那么隨著生產力的發展,由狩獵而進入漁獵、畜牧與農業時期,各種工具的改進,在服飾的製作上當也更進一步適應人體的要求,這樣,美化的要求和審美的觀念當亦伴之而生。他們不僅要求服飾式樣的合度,並且在服飾本身外加以各類附屬飾件等來進行美化。如山頂洞人已用穿孔的獸牙和小石珠作為身上和頭上的裝飾品;仰韶文化遺址中發現的圍繞於骨骼的頸項間的骨珠、穿孔的動物牙齒、蚌珠蚌環等;從披髮而到束髮、辮髮等形式(見圖1.1.1、圖1.1.2),既是從當時實際需要出發,也含著審美上的要求,這也是使服飾發展的一個因素。

人類在對自然的鬥爭中,雖然積累了一些經驗,但這種認識在那個時期畢竟是有限的,因此對各種自然界所發生的現象是懵懂的。在有的現象還得不到解釋時,就認為是有一種力量在主宰著這一切,如對於賴以生存的天和地,綿延繁殖的祖先,都認為應是尊而崇拜的對象。這就產生了宗教信仰。這種信仰必然會反映到生活的各個方面,也反映到服飾制度上來。我們可以從《易•繫辭下》中所說的:“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取之乾坤。”所說的乾即是指天,坤即是地。天在未明時為玄色,故上衣象天而服色用玄色;地為黃色,故下裳象地而服色用黃色。這種用上衣下裳的形制以及上玄而下黃的服色,就是由於對天地的崇拜而產生的服飾上的形和色。《禮記•禮運篇》云:“以養生送死,以事鬼神上帝”,這就是對生者和死者以及天地的祀禮,於是產生了祭服和喪服的形制。《周禮》中的“享先王則袞冕”,也是對人類祖先的崇敬在服飾上的表現。這種對天地、祖先的崇拜,也可見之於《論語》:“子曰:禹,吾無間然矣,惡衣服而致美黼冕。”黼冕即是祭服中的服飾。這是說在夏禹時不重視平時的衣著,而把祭祀天地、祖先的祭服加以美化考究,就是把宗教信仰的服飾放在首位,日常的服用卻可以不考究,這是我國古代服飾由於信仰而發展的又一個因素。

上衣下裳的形制和基本的玄衣黃裳的色澤確立了以後,隨著歷史的進展,必然會在這一基礎上使服飾豐富起來,因為天地間的萬物又給了人類在服飾上多樣的創造性和豐富的想像力。如《易•繫辭下》載:“古者,包犧氏之王天下,仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜”;《虞書•益稷》中也載,“予欲觀古人之象、日、月、星辰……以五采彰施於五色作服”。這裡所說的也就是將天地間萬物的形態、色彩概括地,象徵地施之於服飾上。這種采之於自然的形態,除服飾外,同樣也繪之於實用器物上,仰韶文化時期的彩陶中的紋飾即是一例。

《後漢書•輿服志》云:後世聖人,觀翬翟(雉類)之羽毛有五采(通彩)之文,榮華之色,乃染帛以效之;見鳥獸有冠角、髯,於是製作各種冠或髻式及系冠之纓蕤(見圖1.1.1之2.圖1.1.3、圖1.1.4、圖1.1.5之1.2.3.圖1.1.6諸像);見獸(牛)之頸項下有垂胡之形,乃效其式而將衣袖裁成垂胡之式(見第四章圖4.4.1之4.5.7.8)。凡此,都足以說明服飾及冠帽也包括髮髻在內,造型與施色都是人類在不斷觀察自然界萬物的形態,並把它作為服飾的制裁及其形、色、紋樣等的源泉,使服飾在發展上既按實際需求,又可達到審美上的目的。此外,再加以前面所說的保暖、宗教信仰、季節、時令等因素,逐漸使服飾的形、色、紋樣多樣地統一起來。這是服飾發展中的又一個因素及其重要過程。

現在再談談關於上衣下裳形成的前後過程。根據我國的史載和金文中常見的有“賜汝赤芾朱黃”的芾字,作象形的“巿”狀,在經傳中也常見的有:《詩、小雅》:“赤芾在股”。歷來釋經者都認為芾之施用於服飾,是象徵太古時代蔽膝的含義。後漢鄭玄注釋謂:古代田漁而食,因用其皮先作掩蔽於前面的下體,以後再掩蔽其後面。到後來布帛產生,衣裳的形式確立後,仍把前面遮掩的一片加之於服飾之前,沿用上古人形成衣裳的初期樣式,是有不忘其本的用意。由此可知,人類最早是用皮毛等先圍之於腹下膝前。這種先圍前、可能是為了保護腹部免遭病害,同時也有可能與人類賴以繁殖後代的生理形態所起的作用,因而產生這種蔽前的形式,這也常見於各民族的裸體者的形像中(可見之於圖1.1.7)。日後把這種蔽膝作為保存古制而施之於衣裳之外(在圖1.1.3、圖1.1.8之1、圖1.1.6中可見之),並且用之於禮服中。後代學者也認為韍是在衣服之前,而它加於服飾上卻在衣服之後,即所謂舜始作韍以尊祭服的說法。

往後把蔽前與蔽後的兩片相為用骨針連綴縫合起來,這樣就形成後來的下裳,也就是後世的裙子。這種上身有衣,下身有裳,可以說是我國最早的衣裳制度的基本形式。這種上衣下裳制,一直保留到以後的很長時間。直到現在我們還是把所有的各種衣著,都統稱之謂衣裳,可以說就是古人留給我們一種基本服式的緣由。

前面已提到過黃帝垂衣裳而天下治,也就是說在那個時候衣服形制確立後,人們都按照這種式樣穿著去祀天地、祭鬼神、拜祖先。部族社會的人與人之間活動得以較有秩序地進行著,因而天下治,已不像早先任意披著無一定形制的衣服了。傳說中的黃帝,相當於仰韶文化時期。在這個時期內出土的實物,有紡輪、骨針、陶笄、骨笄、網墜等,且又有紡織物的殘留痕跡,如麻布類的織物。這同《魏台訪議》所記的“黃帝始去皮服布”也是相符的。在距今約五千多年前,我們的祖先已具備了上衣下裳這種基本形制,是可以信得過的。在甘肅出土的彩陶文化(辛店期)的陶繪中,就有這種上衣下裳或衣裳相連的形制,其中一人似乎頭上已有戴帽的形式。由於這像比較寫實,容易識別衣裳形制(見圖1.1.9)。另如圖1.1.3、圖1.1.8也同樣可以看出衣裳的形式。

在傳說中有黃帝的元妃螺祖西陵氏,教民以養蠶的說法。《禹貢》中也有二處貢絲的記載,並且有:“桑土既蠶,是降丘宅土”。意思是大水退了,可以回居平地從事蠶桑的育植了。但在目前發現的實物中,殷商時期已有了絲織物,如帶有雷紋的絹等,在甲骨文中也有桑蠶和衣、裘的象形文字,並有玉蠶的發現,帛字在甲骨文中也曾見到。蠶絲的產生,保守一點的說法,大體上說來在夏、商時期已有了。這種由麻織物進而發展養蠶業,產生絲織品,使服飾的原料又增多了品種,服飾又進一步豐富起來。

上衣下裳的形制既備,與此相應的首服,即頭上戴的帽、冠以及髮飾如髻辮等,足上穿的鞋子,必然也隨之而產生。據《後漢書,輿服志》云:“上古衣毛而冒皮”。是利用獸皮縫合成帽形而戴之於頭上,這比先前的披髮的形式是又進了一步。《釋名》云:“帽,冒也。”《尚書•大傳》云:“成王問周公曰:‘舜之冠何如焉?’周公曰:‘古之人有冒皮而勾領者。’”這是說人類的首服先有戴帽的記載。《六書通》及《說文》:“‘曰’(帽),小兒及蠻夷頭衣也。”這是頭上戴的帽與冠的區別。因帽較冠為之方便,易戴易脫,所以古代人先有帽是有理由的。

再從目前發掘的實物,在仰齠文化和龍山文化層中出現了陶笄、骨笄、骨簪來看,似乎在這時期已有束髮甚至戴冠的頭飾了。按笄即後來叫做的簪,笄。簪的作用有兩種:一是把頭髮束起來挽成髮髻後,用笄來貫穿髮髻中,起讓髮髻不散的作用;二是將頭上所戴的冠用笄從冠旁孔中橫貫到髮髻中,由另一旁的孔中穿出來,有把冠固牢於髮髻上的作用(見圖1.1.10之1和2)。因此可以說,在仰韶文化期間,即在殷商之前,在首服中已有束髮甚至戴冠的頭飾了。到殷商以後,骨笄普遍出現,並且在笄頭上鏤刻著精美的鳥首形和饕餮等裝飾紋樣,且有較長的骨笄,長度可能到20厘米左右。這種長的笄當是用作貫冠之用(圖1.1.10之2.即是較長的笄)。其短的約在10厘米左右,當是貫髮髻的笄。足見當時頭飾已有了髮髻,而且已有了首服的冠了。因為冠有大小,所以,短一些的笄也可以用來作貫冠之用,因為帽是不需用笄來貫固的。除了有笄的實物可以說明外,也可於玉佩的人形飾物中見之(見圖1.1.5之1,圖1.1.5之2,圖1.1.5之3)。

至於梳理頭髮的工具,在夏、商時代出現了骨梳玉櫛。山東泰安大汶口出土的鏤空的漩紋骨梳,梳的齒約為十四至十六齒左右(見圖1.1.11之1和2)。雖然較早的櫛梳還未發現,可能因為用木製而不易保存的原因。因為有了梳子,頭髮可以整理了。

《世本》載:“於則作屝履(註:於則,黃帝臣)。草曰屨,麻曰履。”亦有說麻與皮製的都叫履。按《釋名》云:“齊人謂韋履曰屝。屝,皮也,以皮作之”,《急就篇》云:“草履曰屝。”雖說法有異,這可能由於時間或地方方言上有所不同的原因,但古代鞋子確有皮製的,也有由草和麻編織而成的。

衣裳的形成,由冒皮而束髮戴冠,足上著的有屝、履、屨,以及冕服中所著的舄(“舄”字也見之於金文中,作“翟”)等,這可說是比較早期服飾制度的形成階段。

作者簡介

周錫保(1910-1984),上海戲劇學院舞台美術系教授;中國服飾歷史的教學、研究奠基人、創始人。

建國初期,接受中共中央宣傳部下達的關於填補中國服飾史教學、研究空白的任務,毅然進入該領域,開創了中國有史以來的第一個高等院校服飾史教學專業;將畢生精力奉獻於中國服飾史的教學和研究工作。1961年8月1日,在《解放日報》上發表了我國第一篇題為《我國服飾的變遷-簡論服裝發展史上的幾次重大變革》的專業論文。1984年完成我國第一部高等院校服飾史專業的教材——《中國古代服飾史》,填補了空白,為我國的服飾史教學、研究的發展和深入奠定了基礎。

序言

代序:半生心血考衣冠

蘇堃

上海戲劇學院教授周錫保先生的《中國古代服飾史》終於出版了。付印前夕,周先生要我為他的這本專著寫幾句前言。我躊躇了。向例名人作序,識者題跋,而我二者皆非。拖了許久,周先生催促再三說,“你對為什麼要編寫這本教材以及它的編寫過程是最清楚的,你不說幾句話,誰來說呢?”義不容辭,只好勉為其難了。的確,我同周錫保先生在戲劇學院共事三十年,為了這門課的教材建設,我們是一同研究規劃的。因此,我有責任,也有義務把成書的經過情況向讀者作一簡要的說明。

為什麼要編寫這門教材呢?

大家知道,中國的戲曲舞台,演員穿著的戲裝,使用的道具,色彩絢麗,光怪陸離,煞是好看。但戲曲的衣冠服飾是不大遵守歷代服制的規範,它基本上是沿用明代的服制,並且數百年來又經過不斷的衍變、誇張,形成了一種通用的舞台演出藝術服飾,觀眾也從來不追究它的歷史真實性。這從藝術效果的角度來看,有它的美學意義和實用價值,但在話劇舞台或電影銀幕上,在表演歷史題材的作品時,就不能不研究和再現它的歷史的真實性和歷史的具體性了。當然,在話劇舞台和電影銀幕上是不是只能是歷史服飾的照抄仿製,不能有絲毫的變異呢?不,它允許從藝術審美和舞台實際的要求出發,可以而且必須有某些藝術的誇張、變異和豐富,但“萬變”不能離其“宗”,就是說,基本上要符合歷史服制的真實性和服飾的具體性。基於這種認識,就要求舞台美術專業人員必須具有這方面的歷史知識和專業技能。因此,高等戲劇院校舞台美術專業,研究和開設服裝史這門課程,乃是它的重要任務之一了。但是,戲劇學院建院後,這門課是一個缺門。它既然是一個缺門,就應設法填補這一空白。然而談何容易。在當時的師資條件下,要物色適當的師資擔當這門課程教材的編寫工作,是有相當困難的。第一,他必須具有淵博的歷史知識;第二,必須精通古漢語;第三,必須有一定的繪畫技能;第四,還要看他對這門枯燥的冷門學科有無濃厚的興趣。這樣的師資哪裡去尋找呢?真是“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫”,遠在天邊,近在眼前:他就是1952年戲劇學院建院後,從外校調來擔任工藝圖案繪畫課教學工作的周錫保先生。在教學過程中,我們了解到周先生基本上具備上述前三個條件,但他願不願意搞服裝史的研究和教學還不知道。為了學科建設,我們商請周先生承擔這項任務。錫保先生雖然對這門課程比較生疏,但為了教學的需要,仍欣然接受了中國服裝史的編寫和教學任務。我們給周先生配備了助手,並且得到中央文化部的支持,撥了專款,從人力、物力上支持了這一新的事業的開展,極大地調動了周先生的積極性。從此,他就以全部精力和堅強的毅力投身於這項教材建設中去了。

成書不易。作者翻閱中國古今歷史文獻,跋山涉水親赴雲岡、龍門、敦煌等地調查,臨摹,掌握了大量第一手資料,仔細考證,辨別真偽,埋頭著述,精心編繪,前後歷經三十寒暑,才完成了此一卷帙浩繁、文圖並茂的大工程。

從《中國古代服飾史》的編寫,可以看出周錫保先生的治學精神是嚴謹的,工作態度是認真的,著述的目的是明確的。譬如,他在研究宋代服飾的篇章中,從男子品官冠服到婦女一般服飾,都作了詳盡的考證,甚至對細微末節都作了詳細分析、注釋、繪製。

因《中國古代服飾史》是為戲劇專業的需要而編寫的,錫保先生非常注意結合戲劇專業的研究。例如,他在《歷史劇服飾及其他》(《戲劇藝術》1981年第1期)一文中寫道:“歷史人物必然受當時的社會制度而規定,也受此局限,他們的起居生活,也不能超越這種制度……因而,在歷史劇中我們也必須尊重各種事實,例如演清代劇,就必須穿清代服飾,反映清代的生活。我們不可能叫清代人物去穿上明代服飾,因為這是違反清代法制的。當時如果違反這種制度,就要遭到殺戳ere343……”。對於道具的使用,他也主張“應力求其合乎時代特色。不能讓西施睡在近代的美人榻或者席夢思上,劉邦也不能要他坐在清宮的御座上……”。服飾雖然可以變化,但他主張“應該避免同古人生活相距過大”。在《鶡冠(冠)考略》(《戲劇藝術》1982年第3期)一文中,對於戲曲人物頭上的“二根野雞毛”,也作了歷史的考證,說明其歷史根據、演變及其在戲曲中的運用。例如,《左傳》的“初獻六羽”就有“執翟羽而舞”的記載,《史記•仲尼弟子列傳》載,仲由(子路)好勇,有“冠雄雞、佩豚”的記述。因為雄雞、豚都是勇猛的動物,因此,古人戴佩此種動物羽毛或毛皮,都有象徵勇武的寓意。戲曲人物頭插“二根野雞毛”,除象徵勇武之外,也有裝飾美的作用。

因此,我認為,周錫保先生這種結合專業特點研究中國服裝史的方法是正確的,富有成果的。

《中國古代服飾史》的問世,填補了舞台美術服裝專業課程這一空白,對於研究中國歷代服飾制度的衍變及其風俗民情,具有歷史認識作用與參考價值,對於中外文化交流也有重要的意義,對於豐富中國文化史也是一個貢獻。

當然,這本書並不是完美無缺的,難免有遺漏或疏誤。這有待於作者在教學過程中繼續研究、訂正、補充,有望於專家們的批評、指正。