基本介紹

導演:張鑫

出品:無錫廣播電視集團(台)、中影集團、北京絲賓絲文化傳媒有限公司、普陀山風景名勝區管理委員會

基本內容

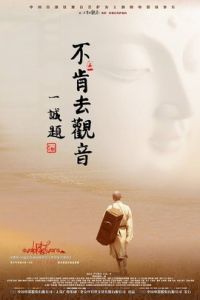

《不肯去觀音》是中國首部觀音題材的故事電影,源自佛教典籍中的經典故事,由張鑫執導,李純、斯琴高娃、中野良子、中泉英雄聯袂主演的一部劇情片。

影片以公元842年至864年間日本僧人赴大唐求請觀音的一段歷史傳說為線索,講述了普陀山如何成為觀音道場的故事。

劇情簡介

片場照

片場照唐朝,梅岑山秘色瓷藝人余秀峰為體弱多病的光王李怡燒制護身 觀音寶像供奉 於五台山。寶像製成時,他撿到一個女嬰,於是抱養回家為其取名為蓮妹。 人們說,女嬰和觀音寶像同來,是天意,是觀音的人間示現。20年後蓮妹長成楚楚動人的少女,樂善好施,慈悲待人,因為養父告訴她, 所有的路人或許就是她的親生父母。人們也說,蓮妹善良的品格跟觀音菩薩 一樣充滿了慈悲。

唐武宗頒旨滅佛,五台山方丈無塵委託蓮妹一家將觀音座像藏回梅岑山。 此時日本國內戰亂,橘皇后心急如焚,令遣唐使慧萼和尚赴大唐求請這尊觀 音座像東渡日本供奉。慧萼來到五台山得知寶像已經下山,便一路追尋而去。

唐武宗密令尉遲將軍追殺光王李怡,蓮妹慈悲救,喬裝光王,救李怡脫險, 余秀峰卻遇難身亡。慧萼抱走觀音寶像,蓮妹、海生追回。 蓮妹與海生為保護秘色瓷觀音像來到明州,遭奉旨滅佛的宋大人追捕,宋大 人心生歹念,欲霸占觀音寶像和蓮妹,遭拒。 尉遲設計斬殺蓮妹,誘出避難中的光王。

危急之時,恰逢唐武宗暴斃,李 怡即位稱帝。蓮妹終於能將秘色瓷觀音座像送歸五台山。 慧萼再度入唐,在蓮妹的幫助下,雨中再次求請秘色瓷觀音座像,終於如 願。 慧萼登船啟航回日本,途經梅岑山時,海上突起風浪,秘色瓷觀音像落入 海中。 蓮妹縱身入海,托起寶像,自己卻消失在風浪中。慧萼大悲,卻見朵朵蓮 花順流而來,將海船團團圍住,鋪成一片蓮花的海洋。慧萼看見梅岑山頂, 站立著手持蓮花的白衣觀音,那正是蓮妹!

慧萼頓悟,明白了觀音指示他,他帶回日本的不應該只是一尊密色瓷觀音寶像,而應該是觀音菩薩的大慈大悲精神。唯此日本才能祥和。於是他毅 然決定將這座秘色瓷觀音座像供奉於梅岑山。

從此,普陀山開山,逐漸成為舉世聞名的觀音道場。

演職員表

演員表

| 角色 | 演員 | 備註 |

|---|---|---|

| 蓮妹 | 李純 | 和觀音寶像同來,是天意,是觀音的人間示現 |

| 慧萼 | 中泉英雄 | 日本和尚,前來求觀音寶像 |

| 橘皇后 | 中野良子 | 日本皇后 |

| 鄭太后 | 斯琴高娃 | 光王母親,太后 |

| 余秀峰 | 牛犇 | 制瓷藝人 |

| 李怡 | 聶遠 | 光王,唐宣宗因體弱多病而燒制護身觀音寶像 |

| 尉遲 | 牟鳳彬 | 唐武宗密令追殺光王李怡 |

| 司馬 | 桑偉淋 | 保護光王的將軍 |

| 海生 | 王增奇 | 保護觀音像,尋找殺父仇人 |

| 漁民 | 王建國 | 帶路人 |

| 清睦和尚 | 黑木真二 | ---- |

職員表

| 製作人 | 許建 |

| 導演 | 張鑫 |

| 編劇 | 孫祖平 |

註:演職員表參考資料來源

角色介紹

註:角色介紹參考資料來源

幕後花絮

影片是中國首部觀音題材電影。

出演片中“光王李怡”這一角色,聶遠坦言自己確實花了很長時間,專門研究這位帝王的傳奇人生經歷,在人物塑造上也下了大工夫。

該片在錫惠景區、央視無錫影視基地和宜興竹海景區、舟山普陀景區等地拍攝。

中國佛教協會原會長一誠法師任影片總顧問,並題名。

為了演好蓮妹,李純在看過劇本後特意在普陀山的尼姑庵住了一個月體驗生活,吃齋誦經虔心禮佛,為的就是靜心體會佛學中精髓和妙義。

在拍攝李純為受刀傷半裸上身的“聶遠”沐浴療傷的該橋段時,由於劇組取景地設定在浙江普陀山風景區,香客密集,拍攝期間也多次引起了圍觀。

獲獎記錄

| 時間 | 屆次 | 獲獎獎項 | 獲獎方 | 結果 |

| 2013年8月 | 第37屆蒙特婁國際電影節 | 世界偉大電影獎 | 《不肯去觀音》 | 獲獎 |

幕後製作

創作背景

投資人表示,一直在尋找一個讓人砰然心動的故事。在關注到普陀山“慧萼求請觀音”典故後,策劃團隊想過像《白蛇傳說》那樣顛復傳統,講一個充滿塵世情緣的“觀音傳奇”故事,但最終被投資人推翻了。策劃團隊最終放棄了商業片的模式,選擇了忠於歷史、還原傳說,就有了《不肯去觀音》。

拍攝過程

拍攝該影片製片團隊從籌資到發行都遭遇了頗多困難,前後歷經三年多。

在拍攝過程中,包括斯琴高娃、聶遠、中泉英雄、中野良子在內的主演和劇組工作人員,也隨拍攝過程一路探訪,不斷深入的了解佛家文化。

發行信息

| 地區 | 首映日期 |

| 中國北京 | 2013年7月18日 |

| 國家/地區 | 上映/發行日期(細節) |

| 中國 | 2013年7月26日 |

影片評價

《不肯去觀音》是一部難得的宗教題材電影,《不肯去觀音》就像一針靜心劑、一杯清茶,注入每個浮躁的人心中,使心靈甚至靈魂都得到淨化。

(新華娛樂評)

畫面唯美,情節感人,弘揚大愛與慈悲,令人懂得與人為善,是一部難得的宗教題材電影,影片講述的佛教典故和知識非常準確,人物和劇情的串聯也很到位,向人們展示了佛法的真正含義,對於現實世界有著積極的普世意義,使人心靈受到了一次淨化。

《不肯去觀音》恢弘壯麗,以唯美婉約的影像風格,融匯了博大精深的佛教文化與中國傳統文化中的和諧精神,反映幾千年來國人對精神世界的至高追求。

從題材上看,它不僅是中國首部觀音題材的佛教故事電影,也是中國電影史上首部在院線大規模上映的宗教電影,對於中國電影市場來說有著里程碑式的意義。(網易娛樂評)

影片介紹

中國首部觀音題材電影《不肯去觀音》已獲得國家宗教局、國家電影局立項批准,於2012年6月6日在浙江普陀山正式開機拍攝。

影片將以842年至864年間,日本僧人慧萼赴大唐求請觀音的一段傳說為線索,融匯博大精深的佛教文化與中國傳統文化中的和諧精神。

影片由北京絲賓絲文化傳媒有限公司、無錫廣電集團、普陀山管委會聯合投資,張鑫任執導,聶遠飾演光王李怡,日本影星中野良子、中國影星斯琴高娃分別擔綱日本橘皇后和大唐鄭太妃,中國年輕女演員李純飾演女主角蓮妹,日本男演員中泉英雄飾演男主角慧萼。

相關新聞

近日,第37屆蒙特婁國際電影節正式公布獲獎展演作品,由無錫廣播電視集團、普陀山風景名勝區管理委員會、北京絲賓絲文化傳媒有限公司聯合攝製、中影集團聯合出品發行的首部中國觀音題材電影《不肯去觀音》不僅受邀入圍,並獲得“世界偉大電影獎(WorldGreatFilm)”。在蒙特婁展映時,更是引發了現場觀眾對於中國電影的熱烈討論。

《不肯去觀音》感動海外加拿大放映盛況空前

蒙特婁國際電影節是加拿大三大電影節之一,北美唯一被國際電影製片人聯合會承認的競賽性電影節,也是中國電影重要的海外展示場所。作為中國內地首部以觀音為題材的影片,《不肯去觀音》計畫在本次電影節中的蒙特婁市鬧區電影院放映三場,訊息一經放出便受到了很多觀眾的熱烈回響,影片在放映當日的現場盛況和受熱捧程度更是超出了所有人的意料。儘管是電影節展映作品,但在首場觀影時,所有觀眾都必須自己購票觀影,即便如此也依然全場爆滿。電影結束音樂響起時,全場觀眾向影片和主創團隊報以持久掌聲。《不肯去觀音》在放映結束後更是引發了現場觀眾對於中國電影的討論,很多國外觀眾對此直言不諱:“中國電影給我的印象基本都是以商業利益為創作驅動,但是《不肯去觀音》的出現改變了我對中國電影的看法,這部電影以宣傳和諧大愛為主題,希望藉此喚起觀眾內心真善美,這種善舉值得我們所有人欽佩和讚賞。”

傳承文化弘揚大愛觀眾贊《不肯去觀音》實至名歸

《不肯去觀音》以公元842年至864年間日本僧人赴大唐求請觀音的一段歷史傳說為線索,講述普陀山如何成為觀音道場的故事。影片融匯了博大精深的佛教文化與中國傳統文化中的和諧精神,反映幾千年來國人對精神世界的至高追求。《不肯去觀音》在蒙特婁國際電影節展映時,現場觀眾對其表現出了濃厚的興趣與探索精神,並向在場的片方代表提出了很多問題,其中包括對於畫面優美的拍攝場地特別感興趣,以及詢問拍攝地最近的大城市,還有一些觀眾表示出了對弘揚傳統文化的電影在中國當前環境下何以為繼的憂慮。現場一位觀眾在看完《不肯去觀音》後的感觸代表了很多觀眾的心聲:“雖然語言和文化背景不同,但我們這些海外觀眾依然能夠領悟和感受到影片的全部真諦,這部電影題材新穎,情節感人,傳遞正能量弘揚大愛,我認為《不肯去觀音》此次獲得‘世界偉大電影獎’實至名歸。”

相關故事

故事緣由

五代後梁明貞二年的時候,因中國佛教在唐時傳去日本,當時有很多為了求法留學的日本出家人,都到中國來訪道尋師。其中有慧萼和尚,遠渡重洋,航海來到我們中華大國,一方面尋師訪道,一方面參禮各處的佛教聖地。

有一天來到山西五台山,朝拜大智文殊師利菩薩,遍游五台勝地,參觀名勝,看見一尊觀音大士的聖像,清淨莊嚴,心羨不已。本想向該寺當家師傅商討請回日本供養,恐怕人家不允所求,所以他最後的辦法,只有不與而取。他以為這是出於善心,能使日本人民睹聖像而生敬信,“皈依者福增無量,禮念者罪滅河沙”,這種做法決不會是犯佛戒中的“不與而取的盜戒”吧?所以他打定了主意,就偷偷的把這尊聖像拿走了。

慧萼和尚既然獲得這尊無上至寶的聖像,當然不敢再在五台山逗留下去,馬上束裝就道,買舟東渡,預備回歸本國去了。當這條船開到現在浙江定海縣所屬的舟山群島,有一名叫新羅礁的地方,忽然海洋中現出無數的鐵蓮華(今稱蓮華洋),擋舟不能前進,如是者三日三夜,這隻船始終無法開出,只有遠遠在普陀山四周打轉。如果向東開,即有鐵蓮花從海中湧現出來,阻道不前。慧萼和尚此時已經嚇得驚惶萬狀,心中忐忑不定。俗語說:“為人不作虧心事,空中打雷我不驚。”他這時自己開始靜坐思過了。他捫心自問,生平無大過,從來沒有做過什麼不可告人的壞事,為什麼今天在海洋遭阻,進退不能呢?佛教徒遇著無法解決的困難事,唯一的法寶,就是跪向佛前,求哀懺悔。當他跪到菩薩像前,忽然想起這尊菩薩是不與而取偷來的,這時他恍然大悟,引咎自慚,很快的跪下去禱告著說:“大士!弟子因見菩薩聖像莊嚴,我國佛法未遍,聖像少見,我想將菩薩聖像請回日本供奉。假使我國眾生此時無緣見您,當從所向,弟子即就該處,建立精舍,供奉聖像。”禱罷舟行,竟至潮音洞邊,安然停下。

那時普陀山還是一片荒島,野無人煙,雖然在漢時就有漢光武皇帝的好友嚴子陵先生的岳丈梅子真先生,隱居在這個山上,修真養性(即今梅福庵,內有梅福仙人煉丹井。普陀山又名梅岑山,即指此也)。可是很少有人知道海中有此山,一直到五代梁明貞年間,仍然還是一座荒山孤島,只有幾個捉魚為業的漁翁,在山上搭幾間茅草蓬子,住在海邊山凹里。當時慧諤祖師靠舟上山,尋了大半天,好容易才在靠潮音洞不遠的山旁邊,找到一間漁人茅舍。該舍主人就是打魚為業的張漁翁,經過慧諤和尚說明來意,他大為感動,同時也歡喜得了不得,菩薩連日本一個國家都不願意去,而要住在我們這個孤島荒山之中,這一座荒山真是與菩薩有大因緣了。我們住在這裡附近的人民,也真是有很大的福德和善根哩,所以才能得到觀世音菩薩顯化此山。他思想至此即很慷慨的向慧諤和尚說:“師父!你們貴國的人,既無緣見佛,那末你就與菩薩一併住在我們山中。我把住的房子和地方讓出來,你可以築庵供奉菩薩。我過海去,叫各地民眾,大家來山拜佛供養你,你不要再回日本去了。”慧諤禪師因此不再回日本而就在山上築庵安住,呼名曰“不肯去觀音院”。他就成了普陀山第一代的開山祖師了。這就是我國普陀山開山之來由。

追尋不肯去

“海上有山多聖賢,聚寶所成極清淨,華果樹林香遍滿,眾流池沼悉具足,勇猛丈夫觀自在,為利眾生住此山……”如要在現實的中國,尋找像《華嚴經》中描述的的觀音菩薩的居住處,普陀山是最合適的。

傳說,在唐朝之前,就有印度僧人來到梅岑山,正在潮音洞上燃盡十指時,忽然看見觀音大士現身,授以七彩寶石。但這只是傳說。事實上,梅岑山成為觀音道場,是從日本僧人慧萼來島以後。慧萼從山西省五台山迎奉著觀音像歸國途中,因為在蓮花洋遇風被阻,只得在潮音洞下面停船上岸。這尊五台山的觀音像就被供放在住民家中接受奉祀,這民宅被後人稱作“不肯去觀音院”,保留至今。從這以後,普陀山成了佛教聖地。

宋神宗元豐三年(公元一○八○年),御賜“寶陀觀音寺”匾額,觀音寺遷至現今普濟寺處,香火漸漸興盛起來。宋寧宗嘉定七年(公元一二一四年),御賜“圓通寶殿”匾額,普陀山從此成為觀音道場。此後,元、明、清歷代朝廷陸續下旨賜帛修建寺廟,到民國二十六年(公元一九三九年),普陀山已形成為全山有三大寺、八十八庵、一百二十八茅蓬,三千多僧人的一大佛國世界。(一九五○年五月)舟山解放後,政府對文物古蹟實施保護,恢復了往昔的香火盛況。但在十年“文革”中,佛像被破壞,名勝遭損毀,全山一片荒涼。一九七九年,黨的三中全會以後,重新修復寺院,名勝也煥然一新,海外信徒紛至沓來,海天佛國再度興盛。被稱為“海上仙境”、“海天佛國”的普陀山,就像中國東海上的一顆明珠,放射著無限的光輝。

解讀

觀世音

觀世音菩薩以大悲普度眾生,為輔佐釋迦牟尼教化眾生受譽,道場中國普陀山。觀世音菩薩尋生救苦,隨類化度,千百年來深為人愛,信奉居首,使其成為現實世界表現濟世精神最真實不虛的代表。

釋迦牟尼佛曾說,觀世音菩薩與地藏王菩薩,是與我們生存的這個世界的眾生最為有緣的兩大菩薩。觀音菩薩分身無數,救度恆河沙粒般廣眾的生命,有求必應,有緣必助,觀音菩薩自利利他的大乘精神,深入人心。

供奉觀音菩薩,保佑平安,增加福德資糧,開啟智慧,漸入慈悲三昧。慈悲為懷,智慧清淨,觀音菩薩保佑所有善男信女,所求如意,諸事吉祥,成就所願。

若干考據

一、時間之說:

查閱古籍,日本慧萼法師多次來中國旅學,最後一次來中國五台山後離去,推算距今1136年,故不肯去觀音上普陀山距今應是1136年。

二、高度之說:

據古籍資料預測復原的不肯去觀音由日本慧萼法師從五台山背負下山,高度估測在1136mm,與距今時間正好巧合,不知是機緣還是天數?

三、重量之說:

日本慧萼法師從五台山背負1136mm的不肯去觀音下山,跋涉艱辛,若黃銅澆注或石刻成形,實難人力背肩所能承擔,故木質觀音之說可選。

四、材質之說:

從日本現存唐代木質佛像一般材質分析,當年以淺色檜木和榧木雕刻的佛像居多,日本僧人非常欣賞淺色材質的木雕佛像是一種流行,也是一種實際狀況。

五、風格之說:

五台山唐存彩塑佛像和敦煌石窟唐之彩塑佛像風格一脈相連,該佛像應為工藝精品,非高手不能為。故以唐之敦煌風格注相傳承,重塑不肯去觀音,乃為首選。

六、傳承之說:

據普陀山現存唐塑瓷觀音、明仿唐石刻觀音之佛跡遺風,揉綜上若干考據,采唐著名畫家吳道子畫佛風韻,溶化為一,再塑不肯去觀音於二00八年八月。

復原

不肯去

2008年10月28日,在中國全山大方丈戒忍的監製下,普陀山管理委員會與相關專家、學者、藝術家,為重塑之不肯去觀音開光並舉行法會。今之不肯去觀音,乃觀音留駐人間的不滅法身,肩負著穿越時空的大乘之愛,更以人間佛教、眾緣和諧的精神境界,降至中國普陀山。佛之無量功德也。

依照史料古籍復原後的不肯去觀音

根據《招寶山志》記載:唐大中十三年(859年),日本名僧慧諤去天台山取經、學道,一日至中台精舍見觀音像端雅,請求送日本供奉,答允後,登舟從招寶山出發,過昌國至梅岑山(今普陀山),結果“風雨大作,舟人其恐”。後在梅岑山潮音洞前的紫竹林旁建起寺院,那尊觀音便稱為“不肯去觀音”。從《華嚴經》得知,這是普陀山觀音起源的最早記載。

然而,“不肯去觀音”落腳普陀山後並未從此安寧。明洪武二十年(1387年),倭寇猖獗,普陀山成為走私團伙聚集之地。為使他們沒有落腳之處,湯和燒毀殿宇300間,遷居民入內地(定海縣內,今鎮海),觀音像遷徙明州東之“心寺”,改名為補陀寺。嘉靖三十六年,總制胡宗憲夜夢:“觀音不願在內地。”便遷徙觀音至招寶山,這是觀音來招寶山的最早文獻記錄《招寶山志》。

觀音來招寶山後,一切建築均按原普陀山設施建造,如“潮音洞”、“紫竹林”、“國通寶殿”等,當時招寶山共有72個景點,香客如雲。嘉靖三十九年(1560年),建威遠城於招寶山山巔,從此“不肯去觀音”就留在此地,再也沒有文獻記載觀音又去了普陀山。