位置簡介

下台炎帝中廟位於山西省高平市城北10.5公里的下台村,在團池鄉(今神農鎮)境內,創修年代不詳,

下台炎帝中廟

下台炎帝中廟神農故里

神農鎮位於高平市北部的十二公里處,與長子、長治兩縣接壤,自古就是澤、潞兩州的分界地。因此稱其“嶺限二郡,麓跨三邑,山高千餘丈,磅溥數十里”。在該鎮北部的羊頭山,現存有大量的歷史古蹟遺址,如神農城、炎帝廟、清化寺、神農井、五穀畦、秦百里長城和北魏石窟等。據史料考證,炎帝姓姜,姜表示其部落是以羊為圖騰的母系氏族,加上山顛北魏石刻的底座狀如羊頭,故名羊頭山。五千多年前這裡是姜姓的祖源之地,即炎帝神農氏之故里。

廟宇結構

炎帝中廟建築坐北朝南,規模宏大,占地面積約12000平方米,分為上下兩部分,二進院落,寺廟依山勢而建。

中軸線上有:山門、無梁殿、正殿,兩側建廂房、配殿、山門外有東西戲樓各四間。

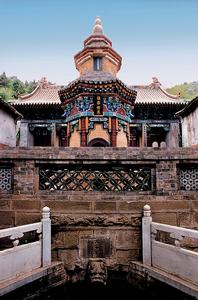

神農廟後院磚塔和清泉

神農廟後院磚塔和清泉下院建有舞台、文昌樓、禪房等。

從下院拾階而上便進入上院,上院亦分前後兩院。前院為山門,三道門洞,中間為板門,兩旁為拱券式門洞,在西面的門洞正中拱券上有一塊石刻牌匾,刻有“炎帝中廟”四個字。

大門的兩側為二層小樓,進山門正面為太子殿,往後才是正殿。

寺內主體建築無梁殿(又稱獻亭),創建年代不詳,現存建築為元制,因殿內不設梁栿而俗稱無梁殿。石砌台基高1.20米,面闊一間、進深一間,單檐歇山頂,筒板布瓦屋面,四架椽屋,周椽施用大額枋,老角梁後尾架抹角梁,上施斗栱挑承屋架,殿內施八角形藻井,中懸垂蓮柱。柱頭斗栱五鋪作,柱底施用方形素麵柱礎。裝修均用隔扇。

正殿建在一個高1.2米的台基上,面闊三間,進深六椽,前出廊,懸山式屋頂,筒板布瓦蓋頂,琉璃脊飾,為清代遺構。殿內東牆壁上鑲嵌著一塊清康熙年間的碑碣,上書:“稽古聖人繼天立極,各有造於世,而豐功偉績,利賴無窮,莫有逾於炎帝之農事開先者矣。語云:食者民之天。蓋民非食無以為生,食非谷無以為籍。當帝之時,茹毛飲血,黍稷稻粱之屬,雖天植之以頤養。斯人而隱而弗辨,孰知有稼穡之維寶哉。帝親嘗百草,得其味,於天造晦冥之初,是帝之德,在養生立命,而帝之功,在億萬斯年也。其神要矣,其祀正矣。”碑文詳細記述了炎帝神農氏嘗五穀造福於人民的豐功偉績。

該廟中殿為炎帝神農殿,院中有塔,塔下有泉,清澈泉水由上院直流下院的“神農洗藥池”內。泉水淙淙,終年不竭,水質清醇甜口,據說人喝了後身體可健康長壽。

寺廟現狀

數年前這裡還雜草叢生,殘牆斷垣,後殿已梁斷頂塌。

近年來,高平市政府為了弘揚炎帝文化,開發旅遊,已將此廟修葺一新。中殿重塑炎帝神農像,廟門及正殿彩繪得金碧輝煌。大門匾額上書“神農廟”三個金色大字,為中國著名古建專家羅哲文親筆題寫。而且從廟前左上羊頭山,已層層鋪就了石質台階。為人們遊覽羊頭山,憑眺炎帝文化提供了極大的方便。

歷史淵源

炎帝中廟位於高平市神農鎮下台村,為皇帝所敕封,明萬曆十二年(1584年)碑記云:“下台村古有敕封神農炎帝廟。”究竟哪朝哪代皇帝敕封,“困奉敕建立其來遠矣,創興之始杳不可考”。

炎帝中廟建築宏偉,規模龐大,廟正中有元代無梁結構殿,堪稱一絕。正殿面闊五間,進深六椽,出前廊,屋頂琉璃脊飾。整體廟宇分前、中、後三院,中院拾階而下為下院,整個建築排列有序,錯落有致。

炎帝中廟原正門廟之西南角,門上橫額有“炎帝中廟”字樣,是明天啟二年(1622年)維修時所立。

炎帝中廟在元至元年間維修過一次。元至正乙未年(1355年)村人王德成租工備料在正殿西空隙地修兩室,即炎帝太子及子孫殿,時值王德成而立之年,尚膝下無子,因有修室之願,王德成竟生二子,不久王德成病亡,其妻杜氏繼遺願歷盡艱苦,於元至正二十一年(1361年)修成西殿,今無梁殿內“創修炎帝太子及子孫殿志”之透明碑,記載此事。清代康熙戊申十月(1688年)至宣統三年(1911年)又在原基地上增修外院(即下院),東邊新修文昌樓,西邊增修禪房及東西遊廊戲台。

炎帝中廟歷代擴建,改建,現占地一萬二千平方米,耗資巨大,不公本地人捐款助物,還有村人諸位在外省貿易者各處募集資財,更有河南府、西安府、山東牟平等域外募集捐資此廟,可見,炎帝中廟當時知名度很高,香火極盛,譽滿中原。