學院介紹

上海交大材料學院發展歷程

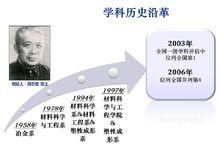

上海交大材料學院發展歷程上海交通大學是中國最早建立材料科學與工程學科的高校之一。上海交通大學材料科學與工程學院自1997年由材料科學系和材料工程系合併而成,所屬的金屬熱處理專業在1952年就已設立。在教育部歷年組織的評估中,交大材料學院或其前身金屬材料熱處理學科一直排名在全國前3名。2003年“材料科學及工程”一級學科排名評估中,上海交通大學材料科學及工程學科被評為全國第一。

學院始終把人才培養作為辦學的根本任務,30年多來共培養了835名博士和1816名工學碩士。在校生約為1300人。通過“素質教育全人培養”等多輪教學改革,以及研究生核心課程群建設等具體舉措,創新人才培養效果顯著,2011年獲得第12屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽能源化工組特等獎等榮譽。開展全國優博論文評選以來,共獲得2篇優博論文、7篇優博論文提名(近3年獲得3篇優博論文提名)。本學科研究生就業率一直保持在99%左右。

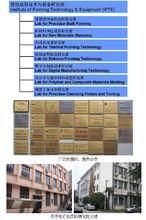

學院占地面積為45500多平方米,擁有7棟綜合性辦公及試驗樓組成的材料樓群,建築面積達到35000多平方米。學院共有10個研究及服務機構。擁有較為完善的科研、教學基地5個。科研總經費達5.1億元,發表SCI論文1107篇,獲得國家級二等獎3項,國家國際合作將1項,省部級一等獎9項,省部級二等獎11項,省部級三等獎2項。

發展歷程

1952年,全國高等學校進行院系調整,材料科學系及材料工程系雖未成立,但所屬專業已經創辦,鑄造工藝、金屬熱處理、金屬壓力加工專業教研室成立,歸屬機械製造系。

1952年,設定鑄工、鍛工、熱處理三個二年制專修科;

1955年,焊接專業教研室成立,並於當年開始招收本科制學生;

1957年,交通大學分設西安部分與上海部分,部分師生及實驗室遷至西安。同年上海造船學院、南洋工學院併入交通大學上海部分,其焊接專業及鑄造專業轉至交通大學;

1958年6月,上海市決定,在交通大學上海部分成立冶金學院,後改為冶金系,設立鋼鐵冶金、金相熱處理、鋼鐵壓力加工、冶金機械設備和稀有金屬冶煉五個專業;

1963年,鍛壓、鑄造、焊接三個專業由機械系轉入冶金系,專業教研室名稱照舊,學生培養計畫不變;

1966年6月,“文化大革命”開始,學生停課,學校一度將“系”撤消,實行“大隊”編制,原冶金系人員編入“二大隊”及“五大隊”。

1970年8月,上海交通大學歸屬國務院第六機械工業部領導,專業作適當調整。原高溫合金和鋼鐵冶煉改為金屬材料研究室,保留四個專業,即金屬材料與熱處理、鑄造、鍛壓、焊接。

1977年9月,全國恢復高考招生,學制為四年,畢業後授予學士學位,教育重新步入正規。

1978年,金屬學及熱處理專業改稱金屬材料及熱處理專業,並成立材料科學及工程研究所,同年原煉鋼教研室改為複合材料研究室。

1981年,熱加工系更名為材料科學及工程系,設材料科學、金屬材料及熱處理、鑄造、鍛壓、焊接五個專業。同年,上述五個專業獲碩士學位授予權。

1985年,複合材料研究所成立。

1988年5月,材料科學及工程系分成材料科學系和材料工程系。

1991年,金屬基複合材料國家重點實驗室通過國家驗收,1992年1月正式對外開放。

1994年,國家教委批准成立高溫材料與高溫測試開放實驗室。

1994年8月,鍛壓專業分離出去,另行建立塑性成形工程系。

1995年3月,成立上海交通大學材料與化工研究院。

1996年4月,獲準成立模具CAD國家工程研究中心。

1997年7月,成立材料科學與工程學院。

2011年4月,塑性成形工程系正式併入材料學院。

師資隊伍

師資隊伍

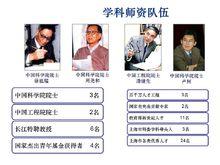

師資隊伍學院在老一輩知名學者、中國科學院學部委員周志宏教授的引導下,形成了踏實進取的學術風氣和嚴謹求實的治學精神。

學院有中國科學院院士3人,中國工程院院士2人, “長江學者”特聘教授4人,國家傑出青年基金獲得者4人, “973”首席科學家4名,教育部和上海市各類優秀人才35人,全國勞動模範2名,教師系列中78%具有博士學位。通過加大引進和培養優秀中青年教師的力度,不斷最佳化教師隊伍結構,基本完成了學科帶頭人的新老交替。

學院機構

學院下屬10個二級平台機構,即塑性成形技術與裝備研究院、複合材料研究所、先進材料研究中心、材料製造工程中心、輕合金精密成型工程中心、凝固科學與技術研究中心、特種材料研究中心、引進人才研究基地、實驗管理中心、院部機關。建成了多個高水平基地服務科研教學工作,包括模具CAD國家工程研究中心、金屬基複合材料國家重點實驗室、輕合金精密成型國家工程中心、上海市雷射製造與材料改性重點實驗室、上海鎂材料及套用工程技術研究中心、科技部國際科技合作基地等。

塑性成形技術與裝備研究院

塑性成形技術與裝備研究院

塑性成形技術與裝備研究院塑性成形技術與裝備研究院的前身是上海交通大學塑性成形工程系,其歷史可追溯至20世紀50年代初建立的鍛壓教研室。為進一步通過資源整合和優勢互補提升上海交通大學材料學科發展水平,2011年4月8日,塑性成形工程系與材料科學與工程學院合併,合併後的塑性成形工程系改名為材料科學與工程學院塑性成形技術與裝備研究院。

研究院院長為中國工程院院士阮雪榆教授,同時擔任上海交通大學材料科學與工程學院名譽院長,是中國工程院首批院士,國際知名的數位化製造技術與塑性成形技術(冷擠壓技術)專家。

塑性成形技術與裝備研究院依託模具CAD國家工程研究中心、國家數位化製造技術中心等國家級科研基地,將現代塑性成形技術與數位化製造技術有效結合,形成了以阮雪榆院士為學術帶頭人的多學科、多層次的研究隊伍。

研究院開展了廣泛、深入的國際科技合作與學術交流,與歐洲、美國、日本等地多所塑性成形領域著名大學研究所簽署了合作協定,與美國福特汽車公司等一批著名企業建立了長期科研合作關係;聯合國教科文組織冷鍛技術上海交通大學教席也設在研究院。

複合材料研究所

上海交通大學複合材料研究所成立於1978年。複合材料所的定位是以國家高科技、航空航天建設的需求及學科前沿發展為引導,開展多結構、多功能複合材料的套用基礎研究,在基礎方面提供以複合材料為主的關鍵性的理論依據和原理性技術支撐,在套用研究方面為國家研製小批量、多品種的軍用和民用關鍵材料及部件。

研究方向:

(1)金屬基複合材料(設計、製備、加工和套用過程的關鍵基礎理論研究);

(2)聚合物基複合材料(設計、製備、加工和套用過程的關鍵基礎理論研究);

(3)新型功能複合材料:包括能源用複合材料、生物醫用複合材料、遺態複合材料和納米複合材料。

先進材料研究中心

先進材料研究中心是上海交通大學材料科學與工程學院下設的五大研究平台之一,在高溫材料、鋼鐵材料及馬氏體相變理論等的研究方面具有悠久的歷史,為鋼鐵材料的發展做出了巨大的貢獻,為社會培養了大批優秀的專業人才。面向材料科學的發展和新材料需求的日益擴大,先進材料研究中心對學科方向不斷做出調整,在保持原有優勢的同時,微電子材料與技術、能源材料、納米材料、材料模擬與計算,材料微結構研究等方面也取得了快速的發展,形成了多個具有自己特殊的優勢研究方向,並成為材料學院學科發展的新增長點。

先進材料研究中心在國家211工程、985項目的持續支持下,現已建設成為擁有2500平方米實驗室,材料製備與分析手段較為齊全的大型研究平台,具備承接各種重大項目的能力與條件。

先進材料研究中心依據不同的研究方向,下設4個研究所、2個研究室:高溫材料研究所、先進鋼鐵材料研究所、微電子材料與技術研究所、汽車動力電池材料研究所、材料模擬與計算研究室,和材料微結構研究室。

輕合金精密成型國家工程研究中心

上海交通大學輕合金精密成型國家工程研究中心(Light Alloy Net Forming National Engineering Research Center-LAF-NERC)成立於2000年3月,是由國家發改委批准組建、上海交通大學承建的國家級工程研究中心,現任中心主任為丁文江教授。經過十年多的發展,中心已經成為中國重要的鎂合金材料研發基地,同時也是世界範圍內最大最先進的鎂合金研究團隊之一。中心主要研究領域包括高性能鎂合金材料、鎂合金液態成型技術、鎂合金固態成型技術、鎂合金淨化技術、鎂合金表面處理技術、鎂基生物材料、鎂基能源材料等七個主要研究領域。

中心的前身是上海交通大學材料學院有色合金教研室和鑄造研究所,教研室早在50年代就已經開始從事有色合金的相關研究,從50年代到80年代初,教研室的研究重點是鋁合金材料及其成型技術,這一時期代表性的研究成果之一即為後來在航空航天產品上廣泛套用的“交大鋁”。到了80年初期,教研室開始從事鎂合金相關的研究,並逐步將研究重點從鋁合金轉移到鎂合金上,經過十多年的積累,於2000年初在國家發改委和上海交通大學的共同支持下,成立了輕合金精密成型國家工程研究中心。

材料製造工程中心

材料製造工程中心堅持以材料科學的基礎研究和工程套用基礎研究為指導,以工程套用為背景,深入研究材料加工過程中的系列問題,發展材料加工的理論及方法,同時為企業服務。

凝固科學與技術研究中心

上海交通大學凝固科學與技術研究中心繫材料科學與工程學院下屬二級機構。中心前身由中國科學院院士周堯和教授於1996年創建,下設材料生態製備實驗室、高溫材料工程實驗室和高純電子材料實驗室,中心負責人為國家傑出青年基金獲得者、長江學者孫寶德教授。中心建有一支面向工程技術套用的專職研究隊伍。

特種材料研究中心

特種材料研究中心隸屬上海交通大學材料科學與工程學院二級科研平台。由教育部“長江學者”王浩偉教授任中心主任,中科院院士周堯和教授、中國複合材料領域創拓者吳人潔教授擔任學術顧問。

中心主要開展新型特種材料的製備和成形科學技術研究。在鋁、鎂基複合材料的界面與性能、成形過程、腐蝕與防護、疲勞與斷裂,鋁再生技術、重金屬離子吸附技術等領域進行深入研究並取得突破性進展;在功能複合材料方面開展了超高阻尼鋁基複合材料、零膨脹鋁基複合材料、電子封裝材料、光催化材料等方面的研究工作。實現了鋁基複合材料用於大型複雜構件的直接鑄造成形,並套用於多個領域,為解決金屬基複合材料發展與套用的關鍵問題開闢了新途徑;解決了輕質高強鎂基複合材料製備關鍵技術;在金屬基複合材料中實現了壓電阻尼效應,並成功製備出高阻尼鋁基複合材料;研究了負膨脹陶瓷顆粒與鋁基體複合機理,實現了可控膨脹結構功能一體化鋁基複合材料。多年來承擔國家重點項目、國家自然科學基金、國際合作項目等十多項,國內外學術刊物上發表學術研究論文100餘篇,獲授權中國國家發明專利43項。

引進人才研究基地

引進人才研究基地包含尖端物質結構研究中心和高溫塗層研究、太陽能轉換材料研究、粉末材料及粉末冶金研究及能源與環境材料研究4大課題組。

實驗管理中心

上海交通大學材料學院實驗管理中心,依託材料科學與工程一級重點學科,結合“211工程”和“985工程”建設,面向學科教學科研、面向全校跨學科研究、面向社會公共服務,構建具有裝備優勢、人才優勢和服務優勢的實驗服務平台。

實驗管理中心下設檢測分析中心、實驗教學中心、X射線套用中心,擁有1700平方米的專業實驗室。擁有大型精密儀器設備,主要面向物理、化學化工、材料、納米、環境、電子、能源等眾多學科,能夠從事材料微觀結構分析、定性和定量分析、材料性能測定、材料質量綜合評定等工作。檢測分析中心包括JEM2100F高分辨場發射透射電子顯微鏡、JEM2100六硼化鑭透射電子顯微鏡、JSM7600F場發射掃描電子顯微鏡、JSM6460掃描電子顯微鏡、GLEEBLE3500熱模擬試驗機、Z20電子萬能試驗機等大型分析測試設備,以及全套先進的標樂金相制樣系統、FISHION和GATAN電鏡制樣設備、Zeiss光學顯微成像系統等;X射線套用中心擁有Ultima IV型X射線衍射儀,Smart Lab型X射線衍射儀,PROTO型X射線衍射儀,X350A型X射線應力儀,LXRD型X射線應力儀,iXRD型X射線應力儀等分析測試設備以及無損探傷設備。實驗教學中心擁有一系列面向本科生實驗教學的設備。

院部機關

黨政辦公室,科研學科辦公室,學生培養辦公室。

學院領導

名譽院長 阮雪榆 ,教授,中國工程院院士,博士生導師,任國家模具CAD工程研究中心主任、上海模具技術研究所所長,國際知名的塑性加工和模具技術專家,中國冷擠壓理論與技術的開拓者。

院長 孫寶德 ,教授、博士生導師,長江學者特聘教授。國家傑出青年基金獲得者 。

黨委書記 徐洲 ,教授,博士生導師。曾獲國家教委科技進步二等獎、上海市教學成果一等獎。

副院長 趙震 ,教授,博士生導師,國際冷鍛組織常務理事,新世紀優秀人才支持計畫獲得者。

黨委副書記 張帆 ,研究員、博士生導師,目主要從事金屬基複合材料研究,先後主持完成國家自然科學基金、航空科學基金、國家863等多項研究項目。

副院長 王敏 ,教授,博士生導師,中國焊接學會壓力焊工藝及設備專業委員會副主任。

黨委副書記 崔振山 ,博士,教授,博士生導師,,模具CAD國家工程研究中心和上海模具技術研究所總工程師,曾獲得省級優秀教學成果二等獎、上海市“育才獎”和“全國優秀力學教師”等榮譽稱號。

副院長 張荻 ,教授,博士生導師,“長江學者獎勵計畫”材料學科特聘教授。

黨委副書記 張逸陽 ,講師,從事思想政治教育、生涯勵志教育、金屬材料熱處理領域的研究。

副院長 李建國 ,教授,博士生導師,國家有突出貢獻的中青年專家,國家傑出青年基金獲得者,“新世紀百千萬人才”國家級人選。

實驗平台

利用閔行戰略轉移契機,結合“211工程”和“985工程”建設,學院完成了公共分析測試平台和專用實驗研究平台的構建。總面積32000平方米的科研教學樓群為學院發展提供了巨大的發展空間。

學院擁有金屬基複合材料國家重點實驗室、輕合金精密成型國家工程研究中心、雷射製造與材料改性上海市重點實驗室、國家機械工業聯合會先進熱處理及表面工程技術研究中心以及學院公共分析測試平台等研究和實驗基地,並通過國際合作建設了一批聯合實驗室,其中中德合作雷射加工中心被科技部授予“國際科技合作基地”。本科實驗教學中心也是學院重要的人才培養基地,擁有國內一流的專業教學實驗室、多媒體演示教室、材料計算中心。

配備大量先進的科研教學儀器設備,如高分辨場發射電子顯微鏡、場發射掃面電子顯微鏡、熱模擬試驗機等分析測試設備,以及大功率雷射焊接系統、半導體表面雷射處理系統、高溫熔煉設備、大型壓力裝置等材料製備及製造設備,滿足了專業教學和科學研究的需要。

學生培養

上海交大材料學院本科教學成果

上海交大材料學院本科教學成果學院根據學校精英人才的培養目標,以及通識教育、實踐教育、創新教育和素質教育的先進辦學理念,探索現代大學理念下的學生“全人”培養(德智體群美)模式,構建了“勵志、創新、文化”的三大平台,確立了品牌建設的執行思路和保障機制,建立了學院學生活動的十大品牌項目。

材料科學與工程學院學生培養辦公室(Academic Services & Student Affairs,簡稱ASSA)是材料學院學生培養的執行機構,在學院學生培養決策機構教學指導委員會的指導下,通過教學、思政互融和本、碩、博貫穿的學生培養體系,面向全院學生開展教育、管理和服務等方面的工作。

學生培養辦公室由學院分管教學副院長和學院分管學生副書記共同領導。橫向方面達到兩個融合:一是,在事務管理和服務層面融合招生管理和服務、教學管理和服務、學生事務管理和服務、就業管理和服務;二是,在學生教育和培養層面融合專業教育、創新教育、思政教育、生涯教育等。縱向方面達到一個貫穿:即本、碩、博貫穿的全程培養體系,從培養目標、培養計畫、培養模式等方面實現全程的統籌設計和引領。

學院學生培養辦公室自2005年成立以來,一直致力於整合教學與學生管理的資源服務學院人才培養工作,創新學院人才培養模式;2007年,學院學生培養辦公室創新性地引入“全人培養”理念,構建了學生培養的“勵志、體驗、創新”三大平台;2008年至今,“以學生為中心”,強化教學環節的執行,重構學生素質教育,學院學生培養辦公室在借鑑美國高校學生管理的SLI理論的基礎上,創造性地形成了學院學生教育教學管理引導系統,服務學生的學術成長及全人發展,努力探索學校“三位一體”人才培養理念在基層學院的實施模式。

該系統以學生的專業成長、全面發展為目標,通過完善教育教學決策機構、管理執行機構的設定;強化對學生學習過程的監督管理;明確素質教育“促進學生學習動力”的作用,重構學生第二課堂,並充分挖掘院系教育資源;注重各項工作推進的跟蹤反饋並及時調整工作方案,最終實現學院教育教學質量的保證體系建設。

該系統框架圍繞教育教學管理支撐,從“體系構建”角度完善體制運行、從“多元實施”角度實施過程運行的機制建設、從“跟蹤反饋”角度實現及時的工作缺陷修正。整個系統立足學生素質教育與專業教育緊密結合,建立交叉性教育教學決策機構(教學委員會);融合與學生聯繫最為密切的輔導員和教務員隊伍,形成管理與引導互補的教育教學管理執行機構;推進強化過程管理的監督機制、實施強調全程引領的引導機制,並輔以針對性的跟蹤反饋機制。