項目背景

上海世博公園內的彩色生態透水路面

上海世博公園內的彩色生態透水路面中國2010年上海世博公園的規劃用地,北臨黃浦江、南至浦明路,西起打浦路隧道,東至世博園區東部水門,規劃用地面積約29公頃,另外相關設計用地包括公共活動中心用地和演藝中心用地,總面積約42公頃。

基地中無系統、連續的綠化景觀,濱江生態系統均被破壞,環境污染、廢水及碼頭的堆場使整個濱江原始的生態系統不復存在,基地西端有部分濕地生態群落。

基於此種立地條件,該設計注重自然生態景觀的恢復和塑造,充分考慮會間高容量集散停留空間和會後城市休閒公園綠地雙重功能的相互衝突,建立集生態、展示、遊覽等功能於一體的園林景觀體系,形成可持續發展的公園綠地生態系統。

布局特點

上海世博公園綠地規劃設計

上海世博公園綠地規劃設計上海世博公園採用“中國綠扇”結構。整個公園猶如一把精緻的“中國扇”,許多珍貴的植物更是點綴了整個“扇面”。整個公園使用的植物品種突破了一千種,是普通公園綠地的十倍。

系統的形成

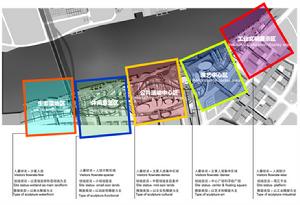

在整體骨架設計中,設計者以灘的形式及扇骨形狀均勻分布於基地的喬木林為主體結構,,以人工的植栽方式,巧妙的創造了上海世博會南園規劃景區—公園—黃浦江心—北園規劃景區的序列性景觀(如圖1),由南到北自然過渡,起到系統與外環境骨架銜接的作用。

設計構思中,由防洪堤和交通網路引發創作靈感,進一步聯想到山水自然線條的構圖形式,最終確立中國扇的上層植物結構形式配以流暢的地被網路,形成一輪黃埔江邊亮麗的植物虹。

橫向上強調布局的弧線分區與直線守邊相結合,豎向上通過對風向、遮蔭及視線等因素的綜合考慮,穿插形成整齊的南北向條狀林地。抬升的扇形基地比擬為摺扇的扇面,按風向走勢而特意設定的喬木引風林比擬為扇骨,這樣整個灘的景觀構成了一幅生動而賦有韻味的中國水墨山水畫。

系統的漸變 上海世博公園

上海世博公園縱觀上海世博會公園綠地分區,由西向東依次為生態濕地區、休閒遊藝區、公共活動中心區、世博中心軸、演藝中心區、工業文明展示區(如圖3),與此功能結構相吻合的植物規劃分別為:西部以濕地水岸植物景觀為主,中部一軸兩心區域突出了世博園特有的林地、草坪及屋頂花園景觀,東部開創了世界獨一無二的空中立體花園的新地帶。由西向東無不透漏出自然向人工漸變的痕跡。

西端後灘基地保留著原生的濱江濕地,能在黃浦江邊創造一段生態濕地,展現自然的水陸交界景觀,有著特殊的示範意義。因此設計中選取了較為生態的灘的自然結構模式,局部設定生態濕地展示區,以保證與基地西端生態濕地的聯接,達到濱江景觀帶的整體延續性,形成一個自然循環的微生態環境。

中部區域主要人流出入口地段、高架立交體系周圍以及與城市道路相鄰的開放綠地內,主要以植物結合地形起伏分隔空間,並利用大片草坪及地被植物。從空間上給人以寬敞舒適的視覺享受,同時也有利於世博會節日氣氛的營造。在人流聚集較多的場所,如慶典廣場等大型集散場地周圍解決處理好場地透水技術的同時,將部分草地種植為耐踐踏草坪保證人流在高密度時可在草坪上休憩等候。

工業文明展示區中將部分用於碼頭貨物運輸的工業吊塔進行功能轉換,形成多層次的空中立體綠化展示。在公共演藝中心與空中立體花園之間,以硬地樹陣的方式保證遊人的停留與休憩。在改造時保留原工業時代的烙印,使用先進的垂直綠化科技,進行綠化城市的展示。

系統色彩的退暈 盧浦大橋與上海世博公園的完美融合

盧浦大橋與上海世博公園的完美融合上海世博公園綠地植物設計以綠色深淺不一的常綠樹、落葉樹、針葉樹、闊葉樹配以按冷暖色調組合出美麗色彩圖案的地被植物,呈現出賦有漸變退暈效果的韻律景觀。

植物美最主要表現在植物的葉色,絕大多數植物葉的葉片是綠色的,但植物葉片的綠色在色度上有深淺不同,在色調上也有明暗、偏色之異。這 種色度和色調同時又隨著一年四季變化而不同。如垂柳的初發葉時 由黃綠逐漸變為淡綠,夏秋季為濃綠。春季銀杏葉子為綠色,到了秋季則變為黃色。五角楓葉子在春天先紅後綠,到秋季又變成紅色。公園上層喬木林正是運用葉色的變化組合成多變而有趣味的園林景觀。

公園綠地下層地被利用植物色相的差異,形成由西區冷色逐漸過渡到東區暖色的序列景觀,創造出和諧、溫和的氣氛,加之以明度、彩度的差別運用,達到豐富多彩的調和狀態,形成既有統一又有退暈效果的漸變景觀。

植物群落

植物群落主體空間、時間的構成

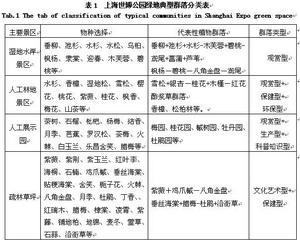

上海世博園綠地典型群落分類表

上海世博園綠地典型群落分類表在植物群落總體設計中,考慮到上海世博會間高容量的人群密度,注重下層花灌木及地被植物的合理配置,削減中層灌木體量,強化上層混交喬木林的態勢,以增加喬木覆蓋遮蔭率。在市中心區多建喬木林,藝術地再現地帶性植物群落特徵的城市綠地,可以減緩熱島效應,增強綠島效應。同時大樹地坪的配置模式可以提高公園有限土地的利用率,世博會後為市民提供開闊的活動場所。在植建喬木林時,合理配置,以鄉土樹種為主,適當引進植物新品種,突出上海城市綠地的地域特色。從而構成喬、灌、竹、草、藤的複合群體,提高群落空間的穩定性。

上海世博公園綠地植物群落又是空間藝術形式的表現,它利用簡潔明快的喬木列陣和曲折變化的灌木色帶,結合地形的高低起伏,形成一條條豐富而有韻律的林冠、林緣曲線,劃分出變換多樣的空間模式,起到了美化和協調周邊環境的創造作用,產生虛實結合的意境效果。同時在大量草坪形成的綠色基調上勾勒出豐富多彩的色塊,不僅視覺上自然活潑,高低起伏的植物又造成含蓄莫測的景觀幻覺,擴大了園林空間感。

豐富的人工生態群落類型

合理的植物群落結構是綠地穩定、高效和健康發展的基礎,在有限的城市綠地中建立儘可能多的植物群落,是改善城市環境,發展生態園林的必由之路。上海世博公園綠地規劃設計通過豐富的植物物種和群落結構的多樣性,將園區建成一個植物種源庫,為其他生物提供良好的棲息環境,從而形成良好的生態系統。歸納世博公園綠地的人工生態群落類型,主要分為觀賞型、保健型、科普知識型、文化藝術型、環保型、生產型等。

植物群落配置中技術集成的運用

上海世博公園中的多種植被

上海世博公園中的多種植被在世博公園耐踐踏草坪設計中主要通過三個標準加以衡量:混合草種、基地和草坪維護管理。草種混播:綜合考慮上海的氣候(氣溫從冬季的—8°C到夏季高濕度的+35°C),病蟲害的風險以及草坪的再生能力,將混合草坪的成分定為狗牙根和高羊毛。

基地:具有較高的滲透性和良好的排水系統,至少有三米的厚度,包括一層M3C砂層,厚度25-30cm;一層有機物填充的運動技術層(主草層),厚度15 cm;附加的材料可以加強穩定性,最後在頂層種植草皮。

維護管理:草坪的噴淋系統能定時進行灌溉,比如POP-UP系統。它能跨越草坪上的任何障礙物,而不需要藉助拖拽水管等措施來實現灌溉,同時用規律的施肥來保持耐踐踏草坪的營養。

貢獻

上海世博公園綠地在生態設計思想的指導下,以生態的理論為支撐,建立並恢復了適當的植物群落模式和生態系統,突出了上海中心城區的地域特色,為提升上海這座大都市的生態形象作出了應有的貢獻。

未來

世博會間、會後的轉換

為了兼顧世博會期間高容量、高強度的綠地使用功能和會後的城市公園功能,世博公園綠地率制定會間、會後兩種設計指標:會間綠地率達到50%,會後將轉變為65%。同時為了滿足世博公園植物展示造景功能,創造生態的植物群落景觀,喬木、灌木、地被的比例也由世博會期間的5:1.5:3.5轉變為世博會後的5:2.5:4.5。