浙江省建德市三都鎮

龍門瀑布

龍門瀑布三都鎮交通便捷,由320國道到杭州一個半小時,距杭州蕭山國際機場120公里、千島湖通用機場40公里、金千鐵路新安江站30公里,公路還連線著蘭溪、義烏、浦江等地,水路直達上海,可通200噸級的船隻、1000噸級的船隊。

三都鎮工業經濟發展態勢良好。全鎮現有工業企業306家,以傘業為特色,涉及化工、塑膠、五金、冶金、礦石、輕紡、服裝、木材加工等行業。2004年實現工業產值8.54億元;銷售產值8.3億元;技改投入4340萬元。三都鎮塊狀經濟有一定特色,全鎮有傘業企業102家,生產傘架能力為年產3億把,2003年實現產值36540萬元。極具區域塊狀經濟特色,發展潛力巨大,前景良好。

三都鎮的產業功能區位於“三江口”省級風景旅遊區,規劃面積1503畝,是集工業、旅遊、休閒、商住於一體的產業區塊。已完成首期開發面積425畝,現有已經辦好手續可直接出讓的存良土地700餘畝。功能區二期開發正處在建設熱潮中。三都集鎮隨著三都大橋、鬆口大橋的通車和“五年再造一個新三都”的規劃,開發前景良好,商機無限。

三都鎮農業產業極具特色,全鎮有山林面積25萬畝,森林覆蓋率85%。有柑桔基地2.7萬畝,年產柑桔6萬噸,享有“黃岩蜜桔甲天下、三都桔子勝黃岩”美譽;生態水產養殖資源得天獨厚,有水產養殖基地3200畝,淡水魚年產1500噸;有西紅花基地1600畝,是中國第二大西紅花種植基地;該鎮的鳳凰山區境內峰嶺邊綿,山谷縱橫,是發展香榧最為適宜的地域,也是杭州地區最大的香榧產區,所產香榧以殼薄、肉滿、味美、香脆而聞名遐邇。鳳凰香榧先後獲得“杭州市優質農產品銀獎”、“杭州市第四屆優質農產品展暨新技術、新產品交易會金獎”、“2003年浙江省農業博覽會優質農產品金獎” “2004年浙江省農業博覽會優質農產品金獎”等榮譽稱號;全鎮現有野生香榧樹2萬多株,新發展香榧基地18000多畝。

江西省修水縣三都鎮

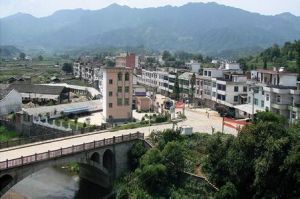

三都鎮

三都鎮三都鎮歷史悠久,三都之名始於唐德宗貞元16年(公元800年),其時建分寧縣轄八鄉,其中泰鄉分十都,三都即為泰鄉第三都。1958年建太陽升人民公社,被稱為“江南第一社”。三都鎮是省道武修線、柯龍線上規模較大的鎮,分別和本縣四都、廟嶺等鄉鎮接壤,和武寧縣清江、船灘、東林等鄉鎮毗鄰。總面積98平方公里,鎮域現有人口3.3萬(含縣農科所、縣楊梅山墾殖場),其中集鎮轄區3.8平方公里,人口達萬人。全鎮現轄洋湖、坪段、梁口、楊梅渡、城坳、西坳、農科所、三甲店、三都、坳頭等10個村和一個居民委員會,33個機關部門。

三都鎮田沃物阜,為低丘陵地勢,河巷交叉,氣候適宜,日照充足,無霜期長,自古因盛產糧食、水產品和畜禽而成為聞名遐邇的“魚米之鄉”。農業已形成蠶桑、畜禽、糧食三大支柱產業。特別是蠶桑,面積達萬畝,年產繭2萬擔,為民創收2000萬元,成為名符其實的“江南蠶桑第一鎮”。三都為修水縣重點產糧鎮,同時民營經濟異軍突起,集市貿易繁榮,現有工商企業達800餘戶,涉及建材、加工、陶瓷、運輸、商貿等行業,其中昌盛耐熱瓷製品有限公司產品遠銷東南亞。投資1.2億元的外商獨資電站三都水電站正在建設中。

三都鎮有著非常便捷的對外交通,省道武修線、柯龍線穿境而過,武吉高速傍鎮而行,集鎮上高速僅15分鐘,到九江、南昌、上海、廣東、浙江等地車輛日夜往返不息。集鎮基礎設施完備,教育衛生事業發展迅速,隨著三都大橋建成,一河兩岸發展框架已初具規模。衛生事業形成了以鎮中心醫院為核心、村級10個醫療點為支撐的醫療、防疫網路。全鎮現有高中一所,國中一所,14個國小教學網點(其中完小7所)。調頻廣播、有線電視、行動電話、小靈通、固定電話及電腦網路覆蓋全鎮村、組,各村均通了公車。以楊梅渡古樟群為“龍頭”的萬棵香樟和萬畝桑海不僅使三都生態秀美,而且因其有利的區位使其成為修水東部最大的商品集散地和著名的邊貿集鎮。每年八月初一的傳統趕集日,集中凸顯三都的商貿繁榮。

江西省銅鼓縣三都鎮

三都鎮

三都鎮三都土地肥沃,資源豐富,擁有林地28萬畝,森林蓄積量180萬立方米,毛竹立積量260萬根,山多林茂是三都的特色,境內山勢陡峭,溪澗縱橫,水能資源極為充足,可開發利用價值極高,三都還蘊藏著豐富的高嶺土資源,據江西省地礦局探明,儲量達700萬噸,且純度高,AI2O3高達36%,達到製造高度紙標準。

三都氣候宜人,民風淳樸,客家傳統習俗氛圍濃厚,客家風土人情深厚,客家文化底蘊源遠流長,境內屬中熱帶氣候區,一年四季分明,氣候溫和濕潤,雨量充沛,年均氣溫19℃,一月均溫4.5℃,七月均溫27.3℃,由於自然氣候條件優越,造就了景色香美的三都。山川奇麗,碧水長流,渾然一幅天然山水畫,境內的“七重門”是典型的丹霞地貌,四季綠樹成蔭,環境清幽,山中怪石林立,峰巒陡峭,山道狹窄處僅能容腳,地勢險要,以形成七處奇險天隘而得名。三都“大連山”其形狀貌似蓮花,身臨其境,古木參天,天然溶洞奇特,佛教高僧馬祖,唐大曆四年(公元769年)曾在此結茅為庵,參悟禪道四年,隨後修建的福壽寺,已成為千年古剎,至今香火綿延。

該鎮水利資源豐富,有水電站4座;交通便利,銅(鼓)修(水)公路穿境而過、至武吉高速僅30公里,村級公路全部實現硬化,集鎮規劃和基礎設備完備。在鎮黨委政府的領導下,全鎮各項工作發展很快,2005年在全縣10項重點工作中,三都鎮有7項名列前茅,該鎮民風淳樸,社會治安狀況良好,社會政治穩定。

廣西壯族自治區柳江縣三都鎮

三都鎮

三都鎮全鎮面積127.55平方公里,有耕地面積3.29萬畝,下轄板江、白見、三都、覺山、里貢、龍興、工農、博艾、三加9個行政村和三都社區居民委員會,93個村民小組,人口3.47萬人,其中農業人口占95.2%,以壯、漢兩個民族為主雜居。三都是革命老區,歷史悠久,資源豐富,風光秀麗,人民勤勞。

三都老區的經濟以農業為基礎,在鎮黨委、政府的大力引導推廣下,農業生產由種植傳統的糧食等高耗低效作物向生薑、花草苗木、無公害蔬菜等高效經濟作物轉化,農業產業結構調整成效顯著。此外,以乾米粉、奇石、彩石、石米、石粉加工為主的鄉鎮企業蓬勃發展,其所創造的效益在全鎮經濟結構中的比重日益增長。

鎮黨委、政府立足鎮情,面向市場,提出發展“高效農業、園藝農業、生態農業”工作思路,實施科技興農戰略,提高農業整體經濟效益。全鎮形成了生薑、無公害蔬菜、花草苗木三大農業生產基地。三都的子姜皮白色鮮、肉嫩體肥、絲少清脆、香而不辣倍受市場青睞;三都的無公害蔬菜安全性高、品質好,主要供應柳州市及河池、來賓、宜山等地的市場;三都的花草苗木品種豐富,直銷區內各地市,遠銷湘、黔、川、粵等省,市場十分廣闊。農產品的遠近暢銷,市場占有率不斷提高,品牌農業得到確立和發展。三都鎮以三大品牌農業為龍頭,以市場運作農業、以科技推動農業,促進農業規模化、商品化、市場化生產,實現了農業的快速、健康發展。

改革開放以來,三都把發展鄉鎮企業作為帶動農業、振興經濟的重要舉措,艱苦創業,立足資源和區位優勢,努力改善投資環境,多渠道融入私有資金,大力發展非公有制企業,使得鄉鎮企業有很大發展。三都鎮有鄉鎮企業100多家,從業人員3900多人。主要生產銷售石米、石粉、乾米粉、奇石等。2005年,全鎮鄉鎮企業總產值15981萬元,增加值3885萬元,實現稅金310萬元。

三都鎮正在建設以柳邕路322國道沿邊為中心的萬畝花草苗木基地。國道兩旁的花草苗木種植規模已達到4000多畝,三都鎮的自然生態環境有了很大的改善,到處綠樹成蔭,花香四溢,鳥語可聞。鎮黨委、政府利用外資加快以白見村板朝屯為中心的農家生態旅遊區的建設,發展農業觀光、休閒娛樂、住行購物為一體的“農家樂”旅遊項目,很受遊客的歡迎。

鎮內三都村邊山屯現存一座始建於公元1851年的莊園,整座莊園布局整齊美觀、井井有條,有生活區、糧倉區、雜物區、牲畜飼養區等74間房屋。莊園兩側有炮樓,園內房屋之間排列對稱、間距講究,各棟都有客廳、臥室、廂房,有天井,有走廊相通,屋頂有壓牆,牆上畫有各種鳥獸圖案,勾沿斗壁,雕樑畫棟,門窗均雕刻得精美雅致,古色古香,歷經滄桑仍保有完好。

湖南省耒陽市三都鎮

三都鎮

三都鎮三都鎮屬丘陵地區。東部侯憩山脈為屏,林木蒼鬱,溪水潺潺,自然條件良好。有耕地面積202237畝,有效灌溉面積15000畝,全鎮有大中型農業機械40台,農機總動力7340千瓦。全鎮共有用材林1.48萬畝,經濟林5.1萬畝,其中油茶林4萬畝;撫育幼林4500畝。

全鎮有中學2所,國小23所,農校1所,在校學生5823人,中國小共有教職工264人。新建的三都中學教學大樓已交付使用,鎮政府籌資15萬元用於各中國小課桌維修及校園綠化。有醫院2所,醫療點25個,醫衛技術人員40人,病床30張,固定資產155萬元。

湖南省資興市三都鎮

三都鎮

三都鎮2007年,實現CDP 6.26億元,財政收入5964萬元,固定資產投資完成4.0485億元,農民人均純收入達8898元,躋身郴州市“十強鎮鎮”,在全市經濟社會發展考評中榮獲“二等獎”。農業總產值完成2962萬元,與上年增長0.2%,農業生產以水稻種植為主,全部種植雙季稻,平均畝產在300-400公斤左右。2007年全年完成規模工業總產值數為4.98億元,鎮內有民營企業有2000餘家,有茅坪、宇字、寶源3大綜合市場,其中上茅坪“三都商貿城”建築面積4萬餘平方米,日客流量達2萬人,民營企業主要以煤炭開採、運輸、日貨南雜、美容美髮、各種修理為主,完成固定資產投資10493萬元,年創產值2.1億元,納稅450萬元。

素有“湘南煤都”之美譽的三都鎮,盛產無公害蔬菜、優質稻、臨武香芋、東江魚等;治金焦、洗精煤等煤炭資源豐富,且含硫量低,發熱量高,儲存量達到2000多萬噸,極具開發潛力;水泥、耐火材料等建材產品倍受省內外的客戶歡迎。為適應三都經濟的發展,促進三都經濟新的騰飛,鎮黨委、政府本著政策從寬、收費從輕、手續從簡、服務從優、治安從嚴的原則擬定了改造老區,開發新區,建設一個無費試驗區、商貿經濟園、高效農業帶於一體的十年城市經濟發展規劃,接納四海商賈,振興三都宏業。對長期在商貿經濟工業園經營的商客,免收建廠房的土地費用,提供郵通路通、電通、水通的配套基礎設施。

三都中學現有教學班7個,在校學生190人,教職工49人,學校大力推行素質教育,國中畢業會考成績穩居北鎮片7個鎮鎮之首。中心完小校園面積30畝,現有教學班9個,26名教職工,學生261名。三都鎮投資興建了教學樓、宿舍樓,並配備了現代教學設備。

三都衛生院是一所集衛生、保健、預防為一體的鎮衛生院,現有職工35人,醫技人員26人,設內兒科、外科、婦科三大臨床科室,能進行上腹部手術,各種小骨科、婦科、產科手術。

社會主義新農村建設取得豐碩成果,投資28萬元的鎮道三蓼公路實現了水泥硬化,全鎮7個行政村的通村公路實現了硬化。全鎮從2006年開始農電網改造全面鋪開,7個村已全部完成農電網改造,開通了光纜傳輸,實現了三都與市區有線電視同網。8個村(居)開通了有線電視和行動電話,電話入戶6750戶,寬頻入戶515戶。

三都鎮先後多次被評為“資興市社會治安綜合治理先進單位”、“推進新型工業化先進鎮鎮”、“財稅工作先進鎮鎮”、“安全生產工作先進單位”、“為民辦實事先進單位”、“抗洪救災先進鎮鎮”、“先進計生協會”。

海南省儋州市三都鎮

三都鎮

三都鎮位於本市西北部,瀕臨北部灣,鎮政府距市中心那大鎮76公里。地理座標為北緯19°47′、東經109°13′。地處死火山地帶,平均海撥高度24.6米。屬熱帶季風氣候,年平均降雨量808.3毫米。年平均氣溫23.9℃, 一月份平均氣溫17.3℃, 七月份平均氣溫28.8℃。

公元前110年(西漢元封元年),儋耳設郡,郡治在高麻都南灘浦,即今三都鎮舊州坡,公元1109年(北宋大觀三年),高麻都人符確金榜提名獨為海南第一進士。公元1512年(明正德七年),儋州仁豐鄉除了高麻都,尚有曾劉都和薛官都,一地三都,1939年(民國28年),儋縣偽治安維持委員會將區公所和墟鎮遷移現址,取名“三都市”。該鎮1950年5月為儋縣第五區。1958年為木棠公社三都大隊。次年由木棠公社分出,成為三都公社。1983年底取消公社體制,改為三都區,1987年初,改區為鎮。

農業主要以種植水稻、番薯、芝麻和豆類為主,兼種甘蔗和花生。70年代後,該鎮大部份農田有水利灌溉,農業生產水平有大幅度提高。1990年畝產糧食200多斤,總產達700萬斤。全鎮現有國小14間。古儋州八景中的“舊州西照”和“顏塘漾月”在境內。