概況

1961年5月13日,中國在黃河上自己設計和施工的內蒙古三盛公水利樞紐截流成功。這是河套水利建設史上的一個里程碑。 內蒙古河套灌區是中國3個特大型灌區之一,1959年國家投資5000多萬元在河套灌區上游的巴彥淖爾盟(今巴彥淖爾市)磴口縣境內興建三盛公水利樞紐工程,是根治黃河水害和綜合開發黃河水利第一期工程的主要項目之一。

這項工程以保證灌溉為主,還兼有保證下游工業用水、防洪、防凌、溝通包頭至銀川公路交通等作用,包括一條長2.1公里的攔河大壩、3處進水閘和一個2000千瓦的左右,能夠保證河套灌區和伊克昭盟(今鄂爾多斯市)30萬畝引黃灌區適時適量地自流引水灌溉,一條總長180公里的總乾渠使河套灌區灌溉面積由過去的290萬畝增加到770萬畝,控制灌溉面積達1700萬畝。

這一工程從開始勘測到提前施工,得到了國家有關部門和兄弟省區的大力支援。蘇聯專家給予了具體的指導和幫助,黃河三門峽工程局曾先後派出工程技術人員和數百名老工人支援,國家還為這一工程培訓了千餘名各崗位工人。三盛公水利樞紐顯示了中國建國初期水利工程建設的先進技術水平和施工水平,這一工程利用水勢運行規律,成功地解決了庫區泥沙淤積和渠道泥沙淤積問題,保證了樞紐運行安全正常,渠道暢通無阻。

自然環境

地理位置

地處東徑106°52′-107°06′、北緯40°12′-40°18′之間,是河套平原與烏蘭布和沙漠的結合部,鄂爾多斯高原庫布齊沙漠的邊緣。

氣象

所在地區屬中溫帶大陸性季風氣候。四季分明,無霜期短;太陽輻射強烈,日照豐富,晝夜溫差大;晴天日數年平均為109~131天,陰天日數年平均為42~63天。

水文

內有58.1km黃河幹流河道,其中樞紐上游56.6km屬遊蕩型河流,平均河寬約2000m;下游1.5km平均河寬約2300m,黃河在這裡顯得雄渾壯闊,展現出她特有的神韻。景區內河湖串聯,溝渠縱橫,有眾多不同形態可資利用的水體。

地形地貌

分布有大量的黃河濕地和黃河流域難得的天然河濱沙灘。黃河上游左岸是神秘壯美的烏蘭布和沙漠,右岸為神奇蒼茫的鄂爾多斯高原。

自然資源

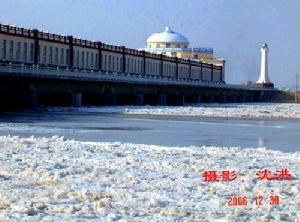

除水域外,林草覆蓋率可達80%,各種喬、灌木有幾十個品種,野生動物100多個品種,濕地面積2萬多畝,可耕地7萬多畝,生態資源特別豐富。此外,還有黃河特有的流凌景觀和黃河冰凌壯景。

人文環境

水利文化

黃河三盛公水利樞紐是新中國成立之後,在黃河幹流上游建設的主要工程之一,是全國三個特大型灌區——內蒙古河套灌區的引水龍頭工程,灌溉面積達870萬畝。是亞洲最大的一首制平原引水灌區,也是黃河上唯一的以灌溉為主的一首制引水大型平原閘壩工程。工程造型別致,宏偉壯觀,氣勢磅礴,素有“萬里黃河第一閘”之稱。

樞紐工程運行以來,在農業灌溉、防凌防汛、工業用水、水力發電及交通運輸等方面產生了巨大的社會效益和經濟效益,為內蒙古西部地區國民經濟、社會發展及生態環境建設發揮了重要的作用,是自治區和巴彥淖爾市“愛國主義教育基地”。先後有鄧小平、彭真、江澤民、烏蘭夫、程思遠、錢正英等國家領導人來樞紐工程參觀、檢查指導工作。樞紐工程可資開發利用的不同形態的水體和水工程以及與之相關的文化背景豐富,是科普修學、工業觀光旅遊的理想之地。

黃河文化

黃河三盛公水利風景區主要是以樞紐工程所轄的58.1km黃河河道及其管理保護範圍內的自然資源和人文資源確立的。黃河是中華民族的母親河,黃河文化是中華民族文明的淵源,黃河的內在精神,是中華民族精神的核心。她以其博大的精神,雄渾的氣勢、特有的神韻令人嚮往。黃河不僅養育了中華民族,而且養育了河套兒女,在幾千年的歷史長河裡,這裡的人們對黃河的認識和依賴,形成了獨具特色的黃河文明和水利文化。

河套文化

河套文化歷史悠久,積澱深厚,是黃河文化的重要組成部分,是中國北方文化中的瑰寶。各族人民在這塊土地上共同生活、勞動、融合、傳承,創造了燦爛的河套文化,具有鮮明的地域特色。如民間書畫、音樂、舞蹈、剪紙、二人台、爬山調、漫瀚調、民俗風情等,都是構成河套文化的重要內容。在漫長的歷史長河裡,這裡的人民在與自然的長期鬥爭中,創造性地建設了黃河一首制灌溉工程,使得這片原本乾旱的土地有了黃河母親的哺育,歷史性地把黃河的災害變成為寶貴的水資源,形成了廣闊無垠的河套平原,使這裡成為名揚天下的“塞外江南”、“塞上糧倉”。並形成了典型的農耕文明和治理江河、開發水利的文明歷史。

河套地區是草原文化與中原文化的交匯之地、融合之地。“百蠻之國”匈奴帝國曾在這裡躍馬馳騁,彎弓射鵰;漢武大帝曾派大軍在這裡抗擊匈奴、興修水利、屯墾戍邊;絲綢之路開拓者張騫曾經這裡出使西域,溝通中西;和平使者王昭君曾經這裡北上,胡漢和親;成吉思汗曾在這裡攻打西夏,統一中國;民國初年,晉、陝、冀、豫、魯等地的貧苦人民“走西口”來到這裡開發河套,建設家園。

民族(俗)風情

風景區所處地區為蒙古族烏拉特部、鄂爾多斯部和阿拉善部少數民族聚居地,有著濃郁的民族文化傳統和豐富多彩的民俗資源。

工程旅遊

黃河風情旅遊區位於內蒙古磴口縣境內的黃河幹流上,由三盛公遊樂園、三盛公水利樞紐工程、河套源度假村三個景區組成,是功能齊全的大型旅遊景區。據不完全統計,每年到此參觀、考察旅遊的人數達10萬之多。

黃河風情旅遊區是一個以黃河文化為底蘊,充分利用黃河水利和交通工程建築的大型多功能旅遊景區。景區以黃河水利樞紐工程為中心,以三盛公遊樂國、河套源度假村為兩翼,形成了一條體現黃河文明和河套源頭特色的旅遊線路。三盛公水利樞紐工程是河套灌區的源頭工程,180公里的北總乾引水區,象一條巨龍盤踞在河套平原,四座引水閘象四個噴泉滋潤著河套850萬畝良田,是世界上屈指可數的特大型自流區源頭樞紐工程,是國家水利建設的重點工程,堪稱“萬里黃河第一閘”

每當灌期,閘下河水也哮、氣勢磅礴,遊人登高遠眺,可領略“黃河遠上白雲間”之意境,是休閒、科考探險的絕好去處。樞紐工程與黃河鐵路大橋、黃河水力發電站和黃河公路大橋四大建築宏偉壯觀,遙相呼應,形成獨具特色的黃河風情旅遊區。

工程作用

建成後的三盛公水利樞紐很好地發揮了調節水量的作用,根除了內蒙古河套地區的水旱災害,還發揮了防凌作用,促進了農業生產的發展;在溝通黃河兩岸交通、保障下游用水等方面也起到了重要作用,三盛公黃河大壩使黃河兩岸天塹變通途;還保證了包頭市的工業用水,不再因枯水季節水量小而影響生產。