療法簡介:

三元順勢排瘀療法是由三元順勢養生科技集團專家組根據歷經幾千年而經久不衰的中醫氣血理論和臨床實踐,結合了古今中外各個年代、各個民族相關療法特長,在中醫刮痧、刺絡放血、拔罐基礎上進行改進,歷時八年時間潛心發掘和研究的一種有效疏通人體氣血的物理療法。三元順勢排瘀療法首先通過望聞問切進行辨證診斷,然後刮痧顯瘀,針對性進行叩皮拔罐,從而將人體內瘀血排出體外,以調節全身氣血運行,促進人體經絡氣血通暢。三元順勢排瘀療法具有適應證廣、操作簡便、療效可靠、無毒且副作用小的特點,是一種便捷、高效、安全的綠色自然療法。

三元順勢排瘀療法是以保持和恢復人體器官和組織原本生理功能為宗旨的保健養生療法。通過有效疏通氣血,使人體全身細胞得到正常供養,人體各器官和組織生理功能恢復正常,各種病痛也隨之消失。

我們都知道:“通則不痛,痛則不通”。中醫理論認為:人之所以疼痛的部位不同,患的疾病不同,就是因為不同的地方被氣血所瘀阻。氣為血之帥,血為氣之母,氣行則血行,氣滯則血瘀,氣滯血瘀則百病由生。導其氣滯、散其血瘀,氣血通暢則百病消。

根據現代細胞生物學理論,每個成年人約由18~60兆億個細胞組成。每個細胞的平均壽命約45天;全身細胞的營養是由血液來提供的。血液依靠血管來輸送,人體血管如果延展開來,約有5~10萬公里長,每平方毫米的肌肉橫切面上就有約2000多條微小血管。受工作、情緒、生活環境等多種原因影響,隨著年齡的增加,人體血液中的代謝垃圾會越來越多,血液逐漸變得越來越稠、顏色越來越深。當人體血液循環因代謝垃圾滯留或堵塞,使一定數量的細胞得不到正常的供養,失去正常活力,相應的器官和組織就不能發揮其正常的生理功能,人就會“生病”;因為長期血液循環不暢導致新陳代謝障礙,老化細胞超期服役,人就會加速“衰老”。

“三元順勢排瘀療法”以經絡理論和氣血學說為基礎,通過刮痧顯瘀,以刺絡放血拔罐排瘀為主,艾灸和推拿等手段排瘀為輔,達到疏通經絡,排瘀解毒的目的,臨床實踐證實對多種疾病均有顯著的康復養生和治療功效,其適應證廣、操作簡便、療效可靠的特點,被廣泛套用。

歷史淵源:

刺絡排瘀治療疾病在我國歷史悠久,《黃帝內經》提出疾病治療的三大原則之一是“宛陳則除之”,“宛陳則除之,去血脈也”,即以放血的方法祛除惡血及各種阻滯經絡的物質,以達祛瘀除滯、疏通經絡的作用,該書中有關針刺治病,幾乎半數以上都是採用針刺放血排瘀。春秋名醫扁鵲用砭石刺血排瘀救治虢太子的屍厥證;古代名醫華佗用放血排瘀的方法治曹操的頭風病,當即止痛,收效神速;唐代侍醫張文仲、秦鳴鶴針刺百會、腦戶穴出血治癒了唐高宗李治的頭目眩暈急症。古代名醫用放血排瘀法治療疾病的例子枚不勝舉,數千年來刺絡放血排瘀療法已在我國廣泛套用並遍及世界各地,為維護人類的健康做出了巨大貢獻。如今這一古老的療法在三元順勢又被融入了現代高科技的元素:刺絡工具的改進極大地減少了患者的疼痛;根據人體生命科學理論,科學地把握不同狀態下排放瘀血量的問題;從補瀉平衡的角度考慮研發出了高科技補充產品,解決了排瘀後易造成一過性缺血的問題,可謂是針灸與現代高科技相結合的典範。

療法機理:

1.排瘀療法與人體經絡(1)經絡的組成

經絡是人體內運行氣血、聯絡臟腑、溝通內外、貫串上下的通路,包括經脈和絡脈。其中經脈包括十二經脈、奇經八脈,以及附屬於十二經脈的十二經別、十二經筋和十二皮部;絡脈包括十五絡脈和難以計數的孫絡、浮絡等。經,指織物的縱線,有路徑的含義;絡,指絲絮狀物,有網路的含義。經脈是經絡的主幹部分,以上下縱行為主;絡脈是經絡的細小部分,從經脈中分出側行。《靈樞・脈度》記載:“經脈為里,支而橫者為絡,絡之別者為孫。”經絡縱橫交錯,遍布全身,是人體的重要組成部分。

(2)經絡的生理功能

①聯繫臟腑,溝通內外

人體的五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、皮肉筋骨等組織器官,雖有各自不同的生理功能,但又互相聯繫,互相配合,使人體構成一個有機的整體,保持協調統一。這主要是依靠經絡系統的聯絡溝通而實現的。經絡中的經脈、經別與奇經八脈、十五絡脈,縱橫交錯、入里出表、通上達下,聯繫了人體各臟腑組織;經筋、皮部聯繫了肢體筋肉皮膚,加之細小的浮絡和孫絡形成了一個統一的整體。

②運行氣血,營養全身

《靈樞・本藏》指出:“經脈者,所以行血氣而營陰陽,濡筋骨,利關節者也。”說明經絡具有運行氣血、濡養周身和協調陰陽的作用。氣血是人體生命活動的物質基礎。全身各組織器官只有得到氣血的濡潤才能完成正常的生理功能。經絡是人體氣血運行的通路,能將其營養物質輸布到全身各組織臟器,從而完成和調於五臟,灑陳於六腑的生理功能。

③抗禦病邪,保衛機體

經絡中的孫絡分布廣而淺表,是機體的衛外屏障。經絡又是外邪入侵的途徑,外邪可經孫絡、絡脈、經脈、臟腑之途徑由表及里,逐步深入。如《素問・繆刺論》說:“夫邪之客於形也,必先舍於皮毛,留而不去,入舍於孫脈,留而不去,入舍於絡脈,留而不去,入舍於經脈,內連五臟,散於腸胃。”營氣行於脈中,衛氣行於脈外。衛氣充實於絡脈,絡脈散布於全身、密布於皮部,當外邪侵犯機體時,衛氣首當其衝發揮其抗禦外邪、保衛機體的屏障作用。

(3)經絡可以反應病理變化

由於經絡是人體通內達外的一個通道,在生理功能失調時,其又是病邪傳注的途徑,具有反映病候的特點,故臨床某些疾病的病理過程中,常常在經絡循行通路上出現明顯的壓痛,或結節、條索狀等反應物,以及相應的部位出現皮膚色澤、形態、溫度、電阻等的變化。通過望色、循經觸摸反應物和按壓等,可推斷疾病的病理變化。

2.排瘀療法與氣血理論

(1)氣

中醫認為氣是維持人體生命活動的精微物質,是臟腑組織功能活動的動力。構成人體和維持人體生命活動的氣,一是來源於父母生殖之精,即構成人體胚胎髮育原始物質的先天之精;二是來源於從後天吸入的飲食中的營養物質和存於自然界的清氣。氣對於人體具有十分重要的作用,它既是構成人體的基本物質之一,又是推動和調控臟腑功能活動的動力之所在,從而起到維繫生命進程的作用。人體之氣的生理功能可歸納為以下幾個方面:

①推動作用:氣是活力很強的精微物質,它對於人體的生長發育,以及經絡等組織器官的生理活動,血液的生成和運行,津液的生成、輸布和排泄等,均起著推動和激發其運動的作用。此外,人體的整個水液代謝過程,也都要依賴於氣的推動而完成。如果氣有所虛衰或氣的推動、激發作用減弱,則均能影響及人體的生長、發育,或出現早衰,或使臟腑、經絡等組織器官的生理活動減退,或使血和津液的生成不足或運行遲緩,從而引起血虛、血液運行不利和水液停滯等病理變化。

②溫煦作用:氣是人體熱量的來源,故《難經・二十二難》說:“氣主煦之。”人體的體溫相對恆定,主要靠氣的溫煦作用來維持和調節;各臟腑、經絡等組織器官,也要在氣的溫煦作用下進行正常的生理活動;機體內的血和津液等液態物質,也要依靠氣的溫煦,才能維持正常的循環運行。故又有“血得溫而行,得寒而凝”等說法。如果氣的溫煦作用失常,則不僅可出現畏寒喜熱、四肢不溫、體溫下降、血和津液運行遲緩等虛寒之象;還可因某些原因,引起氣聚而不散,氣鬱而化熱,從而出現惡熱喜冷、發熱等實熱之象。故《素問・刺志論》說:“氣實者,熱也;氣虛者,寒也。”

③防禦作用:機體的防禦系統是非常複雜的,雖然包括了氣、血、津液和臟腑、經絡等組織器官的多方面的綜合作用,但毫無異議,氣在防禦方面具有相當重要的作用。氣的防禦作用,主要體現於護衛全身的肌表,防禦外邪的入侵。如《衛生寶鑑》說:“蓋陽氣為衛,衛氣者,所以溫分肉,充皮毛,肥腠理,司開合,此皆衛外而為固也。”正因為氣有防禦外邪之作用,所以,一旦外邪侵入人體,則氣能趨於病所,積極與邪抗爭,並能驅邪外出,使人體恢復健康。而《素問・評熱病論》所說:“邪之所湊,其氣必虛。”則是說氣的防禦作用減弱,則全身的抗病能力必然隨之而下降,外邪則易於乘虛侵襲,從而使機體罹患疾病。

④固攝作用:主要指對於血液、津液等液態物質具有防止其無故流失的作用。具體可表現在:固攝血液,使之在脈管中循行,防止其逸出於脈外;固攝汗液、尿液、唾液、胃液、腸液等,控制和調節其分泌排泄量,以防止其無故流失;固攝腎精,使其不妄泄而耗損;攝納清氣,能維持呼吸的深沉及清濁之氣的正常交換;提固維繫內在臟腑器官,使之保持正常的位置,而不致虛陷下垂。

⑤氣化作用:氣化,指通過氣的運動而產生的各種變化。具體地說,即是指精、氣、血、津液等物質各自的新陳代謝及其相互轉化。例如氣、血、津液的生成,都需要將飲食物轉化成水谷之精氣,然後才能再化生成氣、血、津液;又如津液經過代謝氣化之後,方能轉化成汗液和尿液;而飲食物經過消化吸收之後,其殘渣方能轉化成糟粕等等,這些都是氣化作用的具體表現。如果氣化功能失常,則能影響到氣、血、津液的新陳代謝;影響及飲食物的消化吸收;影響及汗液、尿液和糞便等的排泄,從而形成各種代謝異常之病變。

⑥營養作用:作為物質的“氣”,對人體臟腑、經絡等組織器官,具有營養作用,它不僅能“肥腠理”、“榮四末”,而且能“內注五臟六腑”,營養內外上下。如《婦人良方》說:“榮者(即營氣),水谷之精,和調於五臟,灑陳於六腑,乃能入於脈也。源源而來,化生於脾,總統於心,藏受於肝,宣布於肺,施泄於腎,灌溉一身。”即具體說明了氣在人體內的營養作用。

(2)血

血,即血液,是運行於脈中的富有營養和滋潤作用的紅色液體。它是構成人體和維持人體生命活動的基本物質之一。血液主要由營氣和津液所組成,所以具有營養和滋潤作用。血液生成的物質基礎是精和氣。精,包括水谷精微和腎精,而腎精除了先天來源外,亦依賴於後天水谷精微的充養,因而,此“精”主要指水谷精微。水谷精微中又包括生成營氣的水谷之精氣和津液兩部分。“氣”,即指自然界之清氣。從另一角度來說,水谷之精氣與自然界之清氣相結合而生成營氣,營氣再加上津液,便生成血液,所以說血液主要是由營氣和津液所組成。

血液具有營養和滋潤全身各組織器官和化神的功能。血中含有營氣和津液,是人體所必須的養料。血液在經脈中運行,主要起著輸送養料的作用,內至臟腑,外達五體、五官九竅,不斷地對它們起著營養和滋潤作用,以維持其正常的生理活動。血液是機體精神活動的物質基礎,只有在人體血氣充盛、血脈和調的前提下,才能產生充沛而舒暢的精神情志活動。

血液的運行必須有一個相對密閉的管道系統,就是血脈系統。血脈,又簡稱“脈”, 脈為“血府”,它亦是經絡系統的內容之一,所以有時亦稱血液在經脈中運行。血液流布於全身,是循環不息的。在這個血液循環的系統中,心臟是一個十分重要的臟器,它是整個循環系統的樞紐。肺臟,由於其“朝百脈”,也是不可或缺的臟器。血液的正常運行,必須依賴於氣和陽的推動、溫煦和固攝作用。正是由於氣的推動作用,血液才能運行不息;亦由於氣的固攝作用,血液才能在脈管中運行而不致逸到脈外。此兩種功能保持協調,以使血液在脈管中正常地循行。而溫煦作用,則保證了血行的流通暢達。

血液的運行,與某些內臟的功能活動密切相關。心與肺除在結構上與血脈系統緊密聯結外,心主血與肺主氣的功能,直接關係到血液的運行。心臟的搏動,是推動血液運行的基本動力。肺主氣,能輔心行血,並宣發布散至全身。脾主統血、肝主疏泄和藏血等功能,也是保證血液正常運行的重要因素。脾氣脾陽統攝血液,使血循常道而行。肝主疏泄,調暢氣機,能促進血液營運不休。肝又主藏血,能隨著人體的動靜變化來貯藏血液和調節血流量。總之,血液的運行,與心、肺、脾、肝的功能活動密切相關。

(3)氣血關係

氣與血的關係,通常概括為 “氣為血帥、血為氣母”,前者是指氣對血的作用,後者是指血對氣的作用而言,總之就是互根互用的關係。

①氣能生血

氣生血有兩方面:一從血液的組成來看,營氣是血液的主要成分,即營氣能化生血液。二從血液的生成過程來看,其生成依賴於某些臟腑的氣化作用,如飲食物轉化為水谷精微和津液,水谷精微轉化為營氣和腎精,營氣、津液、腎精轉化為赤色的血液,其中每一步轉化過程都離不開氣化作用,而這些氣化作用,又都是通過脾、胃、腎、心等臟腑功能活動所表現出來。

②氣能行血

血液的運行,依賴於氣的推動作用,所以說氣能行血。聯繫內臟之氣來說,心氣是推動血液運行的基本動力;肺氣能輔心行血,並宣發布散至全身;肝氣疏泄,能調控血液的運行。由此可見,血液是在心、肺、肝三髒之氣協同作用下,運行不息,輸布至全身的。

③氣能攝血

攝血,是氣固攝作用的具體體現,血在脈中運行而不逸出脈外,主要依賴於氣的固攝作用。統領固攝血液之氣,主要是指脾氣,故稱“脾統血”。如果氣虛而固攝作用減弱,可以導致多種出血病證,則稱為“氣不攝血”。

④血為氣母

包括血能養氣和血能載氣兩方面。血能養氣,指氣的充盛及其功能的發揮離不開血液的濡養。血能載氣,是指氣盛載於血中,依附於血而不致散失,並依賴血液之運載而循行於全身,發揮其正常生理功能。

⑤氣血和百病消

中醫認為,“氣為血帥,血為氣母”,二者互根、互生、互用、互動,這是“氣血中和”的理論依據。只有二者關係“中和”才能健康長壽,氣血不和則萬病生,氣鬱則血澀、血凝則氣滯。氣血貴在疏通,需謹防郁滯,氣行則血行,氣盛則血旺。只有氣機調暢,才能氣血中和。而氣血中和才能機體健康、百病消除。

3.經絡與氣血

《針灸大成》明確指出:“經絡為氣血之道路也”,經絡中運行的經氣,其組成就是由先天母體之精氣、脾胃所化生的水谷精微與由肺吸入的自然界的大氣共同生成真氣,“真氣者,經氣也。”通過經絡輸送到周身而濡養全身各臟腑組織,並參與調理各臟腑組織的功能活動。經氣推動氣血在經脈中運行,調控氣血的運行通暢,調節氣血的容量,對全身氣血陰陽的協調平衡起著統領作用。氣血在經絡中循行,對全身器官組織起著營養、保衛和聯繫的作用,從而保證人體的各種正常機能。如果經絡運行氣血的功能發生障礙,就會發生氣滯血瘀。同時氣滯血瘀也會影響經絡的功能,從而導致一系列疾病的產生。

4.刮痧的作用機理

刮痧療法治病的中醫理論依據主要是中醫的整體觀和經絡學說。首先人體作為一個有機的整體,五臟六腑,四肢百骸等各個部分是內外相通,表里相應,彼此協調,相互為用的整體。當刺激機體的某個部位或者某個部位發生變化時,都會引起相應的全身反應。《靈樞・海論》指出:“夫十二經脈者,內屬於臟腑,外絡於肢節。”人體的五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、皮肉筋骨等組織器官,之所以能保持相對的協調與統一,完成正常的生理活動,是依靠經絡系統的聯絡溝通而實現的。皮膚與經絡密切相連, 而刮痧施術的主要部位是在十二皮部,因此刮拭刺激皮部就能通過經絡傳至相應的臟腑,對臟腑功能起到雙向調節作用。

現代醫學研究認為刮痧治病可能通過以下途徑實現:①神經調節作用:通過神經反射作用或體液的傳遞,對中樞神經系統發出刺激信號,通過中樞神經的分析、綜合,用以調整自主神經,遏阻病勢的惡性循環,對機體各部位的功能產生協調作用,並達到新的平衡。②抗炎作用:刮痧出痧的過程是一種血管擴張漸至毛細血管破裂,血流外溢,皮膚局部形成淤血斑點現象,血凝塊(出痧)不久就能潰散,而起自體溶血作用,形成一種新的刺激素,能加強局部的新陳代謝,起到消炎的作用。③提高免疫力作用:刮痧直接刺激末梢神經,能調節神經和內分泌系統,可增強細胞的免疫功能,亦能產生大量血清而增加抗體。

5.刺絡放血的作用機理

《內經》認為,刺血絡法治病機制為調整陰陽、疏通經絡、調和氣血,通過除惡血、通經脈、調血氣,改變經絡中氣血運行不暢的病理變化,從而達到調整臟腑氣血功能的作用,具體體現在以下幾個方面:

(1)驅邪扶正

刺絡放血療法可以祛除初客於人體皮毛之邪氣,從而防止邪氣導致正常的營衛血氣運行亂。《素問》:"夫邪之客於形也,必先舍於皮毛;留而不去入舍於孫脈;留而不去入舍於絡脈;留而不去入舍於經脈,內連五臟,散於腸胃,陰陽俱感,五臟乃傷。此邪之從皮毛而入,極於五臟之次也,如此則治其經焉。今邪客於皮毛,入舍於孫絡,留而不去,閉塞不通,不得入於經,流溢於大絡,而生奇病也。"說的就是:病邪侵襲人體是有步驟的,套用刺絡放血療法通過祛除邪氣,瀉出其盛血,邪氣隨血而出,使邪氣無所依,從而達到治療邪氣初犯人體的疾病。

《素問》中有:“疾出以去盛血,而復其真氣”,刺絡放血令毒邪排出,使淤血出盡,新血生出,使身體經絡臟腑之氣血迅速生出,人體的營衛之氣充足,進而化生出豐富的氣血,滲灌濡養的脈絡,營養周身四肢百骸毛皮筋骨,從而使人體"正氣存內,邪不可乾。"這樣就可以達到祛邪治病防病的效果。

(2)清熱解毒

刺絡放血療法有非常好的清熱解毒作用,張景岳曰:“三棱針出血,以泄諸陽熱氣。”《素問》中記載:“大熱遍身,狂而妄見妄聞妄言,視足陽明及大絡取之,虛者補之,血而實者瀉之。”以上的記載都反映了刺絡放血療法可以治療帶有熱邪性質的疾病,火熱雍盛則成熱毒,火降熱清則毒邪可除,在刺血過程中,熱邪隨血排出體外,因此刺絡放血療法有非常強的清熱解毒作用。

(3)通絡止痛

中醫學中有"不通則痛"和"通則不痛"的說法,《靈樞・官針》中說:"病在經絡痼痹者,取以鋒針。"就是記載用鋒針刺絡放血通經活絡,治療長時間不愈的久病和痹阻不通等痹症。《靈樞・本髒》:"血和則經脈流行,營復陰陽,筋骨勁強,關節清利。"說明通過刺絡放血療法瀉出瘀血,從而排除淤積在體內的瘀血進而達到治癒疾病的效果,這些理論記載也是刺絡放血療法的套用理論指導之一。

(4)活血化瘀

瘀血是人體受到外部損傷或集體內部氣血運行不暢所導致,瘀血可滯留於經絡,也可以滯留於經絡之外,人體內氣血貴在充盈和流暢,一旦濕滯不暢則百病萌生,"氣行則血行,氣滯則血滯。"氣滯和氣虛均可導致血瘀,瘀血既是一種病理產物,又是一種致病因素,刺絡放血療法通過瀉出一定量的血液,直接調節人體內部的氣血運行,疏通經絡,宣通瘀滯,從而達到活血化瘀的作用。

(5)調和營衛

刺絡放血療法還可以疏通布散營衛之氣,使衛氣宣布通暢,營血周流通利。衛主氣,營主血,營氣行脈中,衛氣行於脈外。《靈樞》:“夫百病之始生也,皆生於風雨寒暑,陰陽喜怒,飲食居處,大驚卒恐,則血氣分離,陰陽破敗,經絡厥絕,脈道不通,陰陽相逆,衛氣稽留,經脈虛空,血氣不次,乃失其常。”各種外來的的邪氣致病因素一開始冒犯損傷人體,時間長久後就能導致氣血營衛運行的失常,使衛氣稽留,營血滯澀,從而導致機體發生疾病。刺絡放血療法可以暢通營衛滯留,使營衛之氣在人體達到正常的運行,從而使營衛調和,治癒人體疾患。

(6)醒神開竅

大多數的昏厥、急症都是因為熱、毒、痰、濁、淤,等邪毒閉塞人體神竅,引發氣血逆亂,經絡閉塞,神機失運,所見患者突然昏仆倒地,不醒人事。臨床上多用四肢末端穴位以及頭面穴位,如十宣、十二井穴、八邪等為主刺絡放血,而刺絡放血療法能夠疏通經絡,活血和血以開啟閉塞,排除外邪,通關開竅,從而起到醒神開竅的作用。

(7)調和氣血

人身機體以氣血為基礎,氣血旺盛流通,則五臟調和,《素問》:“五臟之道,皆出於經隧,以行血氣。血氣不和,百病乃變化而生。”刺絡放血療法能夠調氣理血,通達經絡,從而使臟腑氣血調和,以治療各科相關疾病,如常在背俞穴進行刺絡放血以治療相對應的臟腑疾病,可以調理相應的臟腑功能。

(8)祛風止癢

風邪犯客於身體肌表,常會引起皮膚疾病,古人認為“治風先治血,血行風自滅”的原則,刺絡放血療法通過在身體局部或者背俞穴適量放血,使血液流行通暢迫使風邪無處停留,從而收到祛風止癢的作用。

6.艾灸作用機理

灸法是指以艾絨為主要施灸材料,燒灼、熏熨體表的一定部位或穴位,通過經絡腧穴的作用以達到防治疾病的一種方法。《靈樞・官能》說:“針所不為,灸之所宜。”說明灸法與針刺各有不同的功效,不可代替,二者可以互補,相得益彰。

(1)溫經散寒

灸火的溫和熱力具有直接的溫通經絡、祛散寒邪的作用,可治療寒性病證。《素問・異法方宜論》說:“藏寒生滿病,其治宜灸�”,說明灸法具有溫經散寒的功能,臨床多用於治療風寒表證,寒濕痹痛、寒邪為患之胃脘痛、腹痛、瀉泄、痢疾等。

(2)扶陽固脫

灸火的熱力具有扶助陽氣、舉陷固脫的作用。《傷寒論》說:“下利,手足逆冷者,灸之”。陽氣虛脫出現的大汗淋漓、四肢厥冷、脈微欲絕證可用灸法。臨床常用於治療各種虛寒證、寒厥證、虛脫證、中氣不足,陽氣下陷而引起的遺尿、脫肛、陰挺、崩漏、帶下等證。

(3)消瘀散結

艾火的溫和熱力具有行氣活血、消瘀散結的作用。《靈樞・刺節真邪》說:“脈中之血,凝而留止,弗之火調,弗能取之。”灸能使氣機通調,營衛和暢而疏散瘀結。故可用於氣血凝滯之疾,如乳癰初起、瘰癧、寒性癤腫未化膿等。

(4)防病保健

灸法防病保健有悠久的歷史,灸法可以激發人體正氣,增強抗病能力,無病時施灸有防病保健的作用。《千金方》記載:“凡入吳蜀地遊宦,體上常須三兩處灸之,勿令瘡暫瘥,則瘴癘、溫瘧毒氣不能著人也。”如俗語說:“若要安,三里常不乾。”說明無病施灸,可防病保健,使人精力充沛,長壽不衰。

7.排瘀的現代研究

排瘀直接把富含致病物質的血液放出,同時形成負壓促使新鮮血液向病灶流動,稀釋致病物質的濃度,放血後通過神經體液的調節作用,改善血管功能和血液成分,排除血中的有害有毒物質,改善局部微循環障礙狀態,緩解了血管痙攣,促進了血液循環,掃除了病損處代謝障礙,從而糾正局部組織缺氧、缺血狀態,達到止痛的目的。排瘀還具有降低感染性疾病白細胞總數和中性粒細胞計數,升高淋巴細胞的作用;對機體的免疫機能有良好的調節作用,從而證明該療法具有抗衰老作用;排瘀通過對體溫中樞的影響,具有良好的退熱作用。

三元順勢排瘀特點:

1.排瘀療法為綠色物理療法,具有無毒及副作用小的特點;2.由於排瘀療法用針細、入皮淺、進針快,故創傷較小,疼痛輕微;

3.排瘀療法所用工具經過了嚴格的消毒且專人專用;

4.排瘀療法每罐排出瘀血僅幾毫升至十幾毫升,每次排出100ml,一般情況下不會對身體有不良影響;

5.排瘀後使用水解膠原蛋白能儘快修復微創針孔。

三元順勢排瘀療法特色:

三元順勢排瘀療法首先通過中醫辯證診斷,找到氣血不暢所在部位,並運用經絡刮痧、中醫疏導手法、循經罐療等診療方法將體內的瘀血顯現出來,然後針對性進行刺絡拔罐排瘀,做到了有的放矢。以循經刮痧為例,循人體經絡刮痧,刺激廣泛散布於全身皮膚的細小絡脈,可以將體內的瘀滯通過痧象顯現出來,然後針對性進行排瘀理療。根據我國中醫氣血理論,放出惡血、瀉除病邪,百病可愈。人體內日積月累的惡血,導致血絡凝滯、閉塞不通,產生各種瘀症、痹症和痛症。採用三元順勢排瘀療法是最便捷、最高效、最安全疏通經絡氣血的物理方法。三元順勢排瘀養生是一項系統工程,排瘀過量反而會損傷正氣。所以排瘀理療時,既要重視辯證診斷,又要把握好排瘀量。對氣血兩虛、肝腎功能障礙及造血機能下降者則尤須審慎。三元順勢排瘀養生法通過中醫辯證,對於實熱體質採取“速去表、緩升本”,標本兼治;對於血氣兩虛之症則先補再瀉,“先補虛,再瀉實”,把握平衡,循序漸進。三元順勢排瘀療法是既科學專業,又系統規範的中醫綠色自然療法,其最大特色是既把握了見瘀排瘀的高效性,又保障了平衡漸進的安全性。

適應症:

排瘀主要通過泄熱解毒、調和氣血、活血祛瘀、通經活絡、消腫止痛、瀉熱定驚、清熱開竅等途徑,來調整人體臟腑,使臟腑和諧、經脈暢通、氣血調和、陰陽平衡、治病祛疾。其不僅能治療各種急慢性病,也可以治療急症,對許多疑難雜症,沉疴痼疾,奇病怪病常有神奇療效。禁忌症:

1.皮膚傳染病;2.血小板減少症、紫癜、內臟出血及血友病、白血病;

3.開放性外傷及骨折急性期局部;

4.體質極度虛弱者、重度低血糖、嚴重貧血、各種勞累生活之後;

5.高血壓急性期、心腦血管疾病手術搭橋患者;

6.嚴重肝腎功能不全及尿毒症;

7.毒癮及精神病;

8.人體動脈血管和大靜脈血管上和周圍;

9.人體的主要臟器上和周圍;

排瘀相關工具:

1.針具刺絡放血是中醫學中的一種獨特而古老的針刺治療方法,所採用的是一種形似針的工具,其材料在不同的歷史階段有砭石、石、骨、竹、銅、金、不鏽鋼等不斷發展更新而來。

(1)砭石針具

砭石是經過磨製而成的錐形或楔形的小石器,有文獻記載早在舊石器時期人們就用鋒利的石器破膿放血除病痛,到了新石器時代發明了刀形、針形的砭石用來刺破膿腫,排毒療病。關於刺絡工具最早的文字記載見於長沙馬王堆出土的漢帛書《脈法》,敘述了以砭石治療癰腫的方法。

(2)金屬針具:

隨著歷史的發展、人類社會進程的推移和社會生產力的進步,由石器時代進入青銅再進入鐵器時代,創製了金屬針具,代替了砭石。先後出現了銅、鐵、金、銀等金屬材料製成的針灸器械。

①三棱針:多用不鏽鋼製成,針長約6厘米,針柄呈圓柱狀,針身至針尖呈三角錐形,刃尖鋒利,分大、中、小三型,臨床可根據不同病症及病人形體強弱,適當選擇用針型號。三棱針為《黃帝內經》“九針”中的“鋒針”演變而來。

②皮膚針:是多針淺刺的專門針具。皮膚針外形似小錘狀,針柄有硬柄和軟柄兩種規格,硬柄用硬塑做成,彈性小軟柄有彈性,一般用牛角做成,長度約15~19cm,一端附有蓮蓬狀的針盤,下邊散嵌著不鏽鋼短針。根據針的數目多少不同,分別稱為梅花針(五支針)、七星針(七支針)、羅漢針(十分支針),另滾刺筒和刷帚針亦屬此類。使用時以腕力彈扣刺激部位。治療時,手持細柄,用針尖在一定部位的皮膚上扣打。皮膚針法源於古代的“半刺”、 “毛刺”、“揚刺”等刺法。

③瀉血筆:是新一代瀉血工具,金屬不鏽鋼桿、可連發使用,可調節採血深淺,針尖收縮在筆管內可避免患者直觀的恐懼感,其針頭是一次性的具有一定安全性,而且患者在醫生的指導下可以自己進行簡單操作,瀉血簡便快捷,疼痛輕微。

④柳葉刀:即現代醫學的手術刀,柳葉刀用於切開靜脈放出大量的血液,今天它已成為了現代外科學的代名詞。由一個刀柄和一個刀刃組成,刀刃可以有多種形式,它非常鋒利,切割起來不必花費力氣。

2.拔罐器

(1)玻璃罐

系用玻璃製成,形如球狀,肚大口小,口邊外翻,常分為大、中、小3型。優點:質地透明,可清楚地觀察罐內皮膚的瘀血程度,便於掌握起罐時間,吸力大,缺點是容易破碎。是當前套用最廣泛的拔罐用具。

(2)竹罐

用堅固的圓竹筒製成。其特點是輕巧價廉,不易跌碎,取材容易,製作簡便。缺點是易爆裂漏氣。至今仍被廣泛採用。

(3)陶罐

由陶土燒制而成。優點是吸力大,缺點是較笨重,落地易碎。現已較少套用。

(4)抽氣罐

分為注射器抽氣罐和真空槍抽氣罐兩種。前者用青、鏈黴素瓶或類似小藥瓶,將瓶底切去磨平,保留瓶口橡皮塞,便於抽氣時套用。後者用透明塑膠製成,上置活塞,用來抽氣,真空槍嘴插在罐頂活塞上端,將罐扣在應拔部位上,輕拉真空槍拉柄抽氣,使罐內形成負壓,罐即可吸附於局部。然後將真空槍與罐分離。兩者的優點是可根據病情需要掌握拔罐鬆緊,輕巧便於攜帶,且不需燃燒排氣。缺點是製作較麻煩。近年來抽氣罐在臨床已廣泛使用,也成為家庭保健的常用工具。

3.艾灸

灸法是指以艾絨為主要施灸材料,燒灼、熏熨體表的一定部位或穴位,通過經絡腧穴的作用以達到防治疾病的一種方法。灸法治療疾病,已有悠久的歷史。先是單純的艾灸,以後衍化為多種灸法,一般分為艾灸和其他灸法兩大類。艾灸類臨床以艾炷灸和艾條灸最為常用,是灸法的主體部分。

(1)艾炷灸

①直接灸,直接灸是指將大小適宜的艾炷直接放在皮膚上施灸的一種方法,又稱明灸、著膚灸。根據灸後皮膚有無燒傷化膿,又分為瘢痕灸和無瘢痕灸。

②間接灸,又稱間隔灸、隔物灸,即在艾炷下墊上襯隔物施灸的方法。此法火力溫和,具有艾灸和藥物的雙重作用,患者易於接受。常見的有隔姜灸、隔蒜灸、隔鹽灸、隔附子(餅)灸、隔胡椒餅灸、隔豆豉餅灸。

(2)艾條灸

艾條灸是用艾絨製成艾條,將其一端點燃,在穴位上熏灸的一種方法。艾條灸可分為懸起灸和實按灸兩種。

①懸起灸:施灸時將點燃的艾條懸放在距離施灸部位一定高度上進行燻烤,不使艾條點燃端直接接觸皮膚的灸法,按操作方法分為溫和灸、迴旋灸和雀啄灸。

②實按灸:將點燃的艾條隔布或棉紙數層實按在施灸部位上,使熱氣透入皮肉深部,火滅熱減後重新點燃按灸的方法。

(3)溫針灸

溫針灸是針刺與艾灸結合套用的一種方法。艾絨燃燒時熱力通過針身傳入體內,適用於既需針刺留針,又需施灸的疾病。在針刺得氣後,留針於適當深度,在針柄上穿置長約1.5cm的艾卷,點燃施灸;或在針尾搓捏少許純淨細軟的艾絨,點燃施灸,待艾燃盡,除去灰燼,再灸。

(4)溫灸器灸

溫灸器是一種專門用於施灸的器具,用溫灸器施灸的方法稱溫灸器灸,臨床常用的有溫灸盒、灸架和溫灸筒等。

4.刮痧板

刮痧是中國傳統的自然療法之一,它是以中醫皮部理論為基礎,用牛角、玉石等工具在皮膚相關部位刮拭,以達到疏通經絡、活血化瘀之目的。

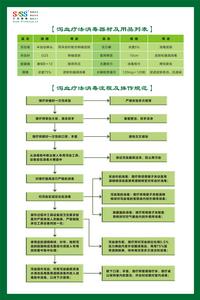

操作規範:

1.操作前的準備:(1)理療室採光,通風良好,室內溫度適宜(22~28℃)。

(2)理療床,器具架,桌凳擺放整齊,潔淨。

(3)理療器具,消毒用品及配套物品,產品整齊擺放於相應位置。

(4)理療師按要求著裝上崗。

2.排瘀操作程式(排瘀器具專人專用)

(1)理療師按要求認真填寫《健康檔案》。

(2)叮囑顧客做好排瘀前準備工作(飲水及大小便)。

(3)指導顧客到相應床號,擺好體位,理療師配帶口罩及手套。

(4)理療師對所有排瘀器具進行規範消毒。

(5)根據排瘀程式及部位要求,指導顧客暴露排瘀部位肌膚。

(6)理療師對排瘀部位進行適當顯瘀處理(刮痧、拔罐)後按要求規範消毒。

(7)消毒完畢後根據見瘀排瘀、無瘀調理的原則,對選定的排瘀穴位或部位進行刮痧現瘀、定罐以確定排瘀部位與區域。

(8)確定區域內針刺操作,刺針數以罐具大小而定,一般5~40之間為宜。

(9)留罐時間以出血量而定,通常以30秒~3分鐘為度。

(10)每次排瘀部位4~6個部位為宜,最多不超過8個部位。

(11)每次排瘀量視血色及濃度而定,通常在20ml左右,總量不超過100ml。循序漸進,不要急於求成。

3.排瘀完畢後的要求:

(1)排瘀完畢後,必須在排瘀部位塗抹水解膠原蛋白,加快針孔修復及防止針孔感染。

(2)排瘀結束後,囑患者口服3~5粒鹼性營養素,並飲一杯溫開水,以利體內化瘀,生血補虛,增強機體免疫功能。

(3)排瘀完畢後對所有器具清洗消毒後,存放於消毒櫃中待用(4)排瘀器具必須明晰顧客標識,以免張冠李戴。

(5)認真填寫健康檔案操作過程中的相關內容,並定期回訪。

(6)囑託顧客按要求自我調整,以加強療效及防止反彈。

(7)對理療室設施,衛生,物品進行整理清理,擺放歸位。

注意事項:

1.飯前、飯後一小時內不宜施術;2.酒後及情緒不穩者不宜施術;

3.排瘀前、中、後各飲用溫開水一杯(總計300ml以上);

4.排瘀過程中如出現明顯不適應停止施術,探明情況後再作處理;

5.排瘀完畢後在針刺部位塗抹水解膠原蛋白及口服三粒鹼性營養素;

6.排瘀後十二小時內不能洗澡或熏蒸;

7.排瘀過程中禁酒及辛辣食物、少食寒、涼、生、冷食品;

8.每次排瘀一般不超過8個部位;

9.排瘀過程中不能從事劇烈運動及繁重體力勞動;

10.系統排瘀理療,應堅持服用鹼性營養素;

11.每次排瘀完畢後,需休息10~15分鐘後方可離開;

12.必須按要求完成理療周期,確保理療效果;

13.經排瘀理療康復後仍需堅持定期保健排瘀理療,以達病後防復發之目的。

香港三元順勢養生科技集團簡介:

香港三元順勢養生科技集團是由多家投資機構和中醫教研機構共同創辦,以中醫自然療法為本,集現代保健養生研究推廣為方向的新興專業健康產業集團。集團以全民健康需求為導向,以“綠色自然療法”為核心,以依靠健康、拉近財富、迎來快樂人生的健康理念,深度挖掘民間傳統自然療法,弘揚中華五千年中醫文化。旨在為保障人們的生命健康和促進社會和諧發展發揮重要作用。

集團核心管理層以中西醫專家教授為主體,並已形成強大的中醫保健養生技術和產品的研發、培訓和服務為一體的專業團隊。以全人類的健康為己任,集團從各種中醫自然療法保健養生技術、器械、設備、產品的研發、生產到全球市場推廣,打造出了完整的健康市場新興產業鏈。

集團下設大通道保健養生技術推廣有限公司、三元順勢排瘀療法全國推廣中心和康復理療師培訓基地。大通道保健養生技術推廣有限公司是總部位於香港的“國際中醫排瘀療法協會”理事長單位,致力於中醫排瘀療法技術、器械、配套產品的研究和推廣,並與中國針灸學會刺絡與拔罐專業委員會、湖北中醫藥大學、天津中醫藥大學專家團隊緊密合作。

經過多年的不懈努力,已成為國內乃至國際中醫排瘀療法的技術權威機構。三元順勢排瘀療法經過中國醫促會中老年保健專業委員會全國治未病指導中心專家審核通過,被評為全國治未病指定推廣技術。三元順勢排瘀療法推廣中心是專業的中醫自然療法推廣機構。旗下“三元順勢”保健養生全國連鎖機構,遍布全國二十多個省市自治區。

三元順勢保健養生科技集團成立以來,在各級政府和社會各屆的關懷下茁壯成長,取得了輝煌的成績。翹首未來,集團全體同仁正滿懷熱情,以“讓生命更加美好”為使命,以打造中醫保健養生第一品牌為目標,為發展全球中醫保健養生事業而努力奮鬥,開創集團的美好明天。

三元順勢排瘀療法推廣中心簡介:

三元順勢排瘀療法全國推廣中心是香港三元順勢養生科技集團旗下由中西醫專家團隊組成的國內首家致力於中醫排瘀療法培訓與推廣的專業機構。是“國際中醫排瘀療法協會”獨家指定的技術推廣機構。

排瘀療法全國推廣中心秉持“深度挖掘民間傳統療法之精華,弘揚中華民族五千年中醫文化”的宗旨,與湖北中醫藥大學和天津中醫藥大學的針灸專家團隊緊密合作,歷時八年時間,在結合世界多個國家排瘀療法特長的基礎上,遵循中西醫理論,開拓創新,共同研發傳統中醫特色排瘀療法,為國家培養出了一大批合格的康復理療師,扶持設立了數百家三元順勢保健養生館連鎖店,遍布全國二十多個省市自治區。

經過八年的努力,中心完成了從專家團隊的建設、技術深度研發、排瘀療法臨床實踐、培訓教材的彙編、培訓基地和官方網站的建設等一系列基礎建設工作。中心專家團隊經過多年的臨床實踐,實現了數千例排瘀療法成功康復案例,總結出了一套易學易用、操作簡單、安全有效、獨具特色的排瘀理療方法。“三元順勢排瘀”療法”在2011年5月於北京召開的全國治未病高峰論壇上,被審核確定為全國“治未病”指定推廣技術。

經過數年的努力,中心取得了豐碩的成果,得到了國家相關部門和專家的高度認可。在國家主管部門的關心和指導下,為了全面提高國民健康水平,中心以設立辦事處和服務站的方式,面向全國推廣中醫排瘀療法。