名稱

一級價格歧視闡析

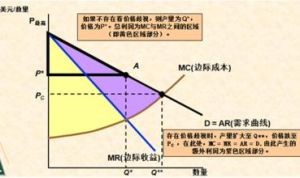

一級價格歧視的均衡條件是:P=MC。當消費者為每一單位產品所願意支付的最高價格大於MC(邊際成本)時,廠商增加產量就可以增加利潤;因為廠商為壟斷廠商,消費者願意支付的最高價格(即為廠商所定的價格)為廠商的邊際收益,當MR>MC,廠商當然會增加產量,直到MR=MC為止。費者剩餘全部轉化為壟斷利潤,此時的均衡價格和均衡數量完全等同於完全競爭市場上的情況。一級價格歧視下的資源配置是有效率的,儘管此時壟斷廠商剝奪了全部的消費者剩餘。

如圖所示,第一單位商品消費者願意支付的最高價格為P,廠商就按P1價格出售,第二單位商品,消費者願意支付的最高價格為P,廠商就按P的價格出售,依次類推,直至廠商銷售完全部的商品。這是一種理想的極端情況。

假定廠商生產的平均成本為P,則此時廠商的利潤為PAB,而通常情況下,廠商按單一價格P銷售,利潤為零。可見實行一級價格定價後,廠商的利潤增加了三角形PAB的面積。由消費者理論知,這部分面積正好是消費者剩餘,因此,實行一級價格歧視的廠商實際上是將所有消費者剩餘榨光,轉化為了生產者的壟斷利潤。

一級價格歧視

一級價格歧視存在條件

價格歧視的存在需要一些條件:

1.廠商必須面對向下傾斜的需求曲線,即產品的需求與其價格成反比。

2.兩個或兩個以上的購買團體必須能在某一成本下區分開,該成本不超過區分他們所能帶來的收入。即廠商能夠以合理的成本進行市場區隔。

3.必須阻止不同購買集團之間賤買貴賣的轉賣行為。

4.不同的購買集團對產品的需求價格彈性必須不同,並且為廠商所知。即廠商了解購買集團對產品的不同的需求程度。

運用理論

需求曲線

一級價格歧視就是根據消費者的需求,對消費者所賣的商品逐個索取不同的價格(這個價格是消費者的保留價格)。一級價格歧視的結果是消費者剩餘都被剝奪了,如圖1所示。

一般消費者在零售市場上遇到的大都是一級價格歧視,本文所討論的價格歧視專指一級價格歧視。在一級價格歧視的市場中,消費者為購買某一商品的支出為:PC=PC1+PC2

信息調查費用

PC1為商品信息調查費用。消費者需要知道哪些商家能提供所需商品,並需要儘可能多地獲知價格信息,如產品的生產成本、其他消費者曾獲得的各種價格優惠條件、各個商家的報價等等,以此同各商家討價還價,確定各商家實際能接受的最低價格和服務條件,並選擇出最理想的商家。調查期間所發生的各種金錢支出和付出的時間精力的機會成本,構成了信息調查費用。

實際成交價格

PC2指商品的實際成交價格。商家的售價也由兩部分構成:PV=PV1+PV2PV1為商家區分不同需求的消費者的成本和與顧客討價還價的時間精力的付出的機會成本。PV2為商品的實際成交價格,包含了商品的進價,儲運成本,合理利潤等。在社會商品豐富多樣、消費者支付能力很高的今天,很多商品對消費者而言是可有可無的,或者有很多的替代產品可以滿足相同的消費需求。

在價格不透明的市場購物,如果消費者沒有很強烈的消費意願,而卻要為一個不一定要購買的商品而預先付出一筆信息調查費用,相信有很多消費者會再三猶豫,甚至打消購買這種可有可無的商品的念頭。這就形成了購買障礙。相反,很多人到超級市場購物,並不僅僅是購買計畫好的東西,而且是看到合適的就買下來。消費者不擔心價格太高,也不會擔心買到次品,憑著對超級市場的價格和服務的信任,並不預先調查商品價格信息,這就節省了一筆調查費用,其購買障礙很小,從而導致消費量有很大增加。

需求關係的影響

對於在價格歧視市場中最終克服購買障礙的消費者,由於其付出的PC>PC2,造成其購買數量小於在單一產品價格制下所購買的數量。下面以供給-需求理論來分析這兩種不同價格制度的差異。並著重分析交易成本對供給-需求關係的影響。

圖2單一產品價格制

如圖2所示,在單一產品價格制下,沒有額外的交易成本,需求曲線PC和供給曲線PV線的交點P*為成交價格,交易量為Q*,消費者付出金額M=P*xQ*,亦等於商家的總收入。若邊際成本線為MC,則商家的利潤為線段1234所圍成的面積。

如圖3所示,在一級價格歧視的市場中,消費者為購買某一商品的支出為:PC=PC1+PC2〉PC2的,同樣付出金額M,得到的商品數量僅為M/(PC1+PC2)

由於需求曲線和供給曲線都向左移動,成交量Q**就小於在單一產品價格制下的成交量Q*,成交價格為P**.假設邊際成本線為MC,由於在一級價格歧視中,消費者剩餘被商家全部剝奪,商家的利潤為線段123所圍成的面積加上線段2354所圍成的面積之和。

從以上兩圖我們可以很方便地比較單一產品價格制和一級價格歧視的優缺點。單一產品價格制的成交量Q*大於成交量Q**,相應單一產品價格制1234所圍成的面積大於一級價格歧視2354所圍成的面積。而一級價格歧視卻多出了123所圍成的面積。商家實行單一產品價格制或一級價格歧視,取決於何種價格制度能帶來更多的利潤。

在社會經濟尚未充分發展,商品經濟不發達的時候,商品較為匱乏,供不應求,消費者需要調查的商品信息不多,也無力與商家討價還價。且市場經濟還未發展,人力成本比較低,這些造成了交易成本很低,僅占商品價格的一小部分,實行一級價格歧視所造成的需求曲線和供給曲線向左移動的量很小;且由於此階段消費者所購買的大多為生活必需品,故購買障礙很小。這些導致實行一級價格歧視的交易量比實行單一產品價格制的交易量減少不多。這樣實行一級價格歧視所多出線段123所圍成的利潤面積大於因交易量減少而減少的利潤。商家當然採用價格歧視的做法來獲得最大利潤。現在我們在集貿市場、小型百貨店、一般菜市場購物還能享受價格歧視的待遇。如果你有時間和耐性,貨比多家,錙銖必究,你可以在這種地方獲得滿意的價格。這也是退休的老人很多都在這種地方購物的原因。

與貧富差別的關係

社會問題

在經濟已開發國家,居民區分窮人區、富人區早已有之,在中國,居住分貧富區也已成為一種社會的需求。贊成者言,如果是一個低收入者,卻住在一個富人堆里,每天出門回家,一輛腳踏車穿行於寶馬、賓士之間,肯定會覺得壓抑,甚至心理失衡。同樣,如果是一個高收入者,但居住的小區天天人聲嘈雜,還可能因為一些住戶不願繳暖氣費而冬季用不上暖氣,因為一些住戶欠繳物業費而導致小區衛生、安全無人管,綠化和一些康樂設施不能到位等,住著也難舒心……反對者講,發展是為了建設和諧社會,而通過住宅將人分出等級,明顯有違社會平等原則。雖然說貧富區早已有之,但存在的並非就一定合理,今天西方社會,貧富分區已引發了不少社會問題……

朦朧劃分

其實在人們身邊,在很多商業化運作的住宅小區里,已經出現了貧富區的朦朧劃分。問題也沒有我們想像的嚴重,這裡面只要不涉及特權,只要存在自由流動,就應以平常心待之。只要有市場需求,就會有商家行動。追求利益是商人的特性,像任志強先生這樣的企業家肯定是發現了:致力於建富人區,不僅可以把房價賣得高一些,而且物業費、其他配套消費等都會很有錢賺。只要夠檔次,利潤當然會不菲。

一視同仁

據說在西方,銀行家們對待客戶也不是一視同仁。很多銀行會對客戶分類對待,把服務的重點只放在20%的重點客戶上,其餘80%的儲戶則會受到冷落,並對他們收取各種費用。這樣做的原因是,他們研究發現,對銀行而言,只有這20%的重要客戶才能給他們帶來效益。市場經濟是個競爭機制,在很多時候真的無情。對房地產商而言,將住宅區分窮人區和富人區,最大的好處是,可以將房子“差別定價”。

譬如說出一本書,如果你將書定價50元,只有熱心者才會購買,而定價20元,你可以把它賣給大量偶爾使用它們的顧客,但是卻會失去以高價出售這種產品的收益。如何選擇則取決於每一種類型顧客的數量。如果你能夠算計好,可以先出豪華本,以50元賣出幾千冊,再出簡裝本,以20元賣出幾千冊,那當然最好不過了。向每一位顧客收取其剛好願意支付的價格,在經濟學上稱之為“完全價格歧視”。

商人賣房子如此,賣汽車也是這樣。現在汽車商推出一種新車,往往是先出豪華型、大排量,瞄準對品牌熱誠度高的一部分消費者,而等到競爭對手新車型上市時再推出標準版,先賺高利潤,最後再一網打盡……

效率和收益

商人趨利到底也無可厚非。試想如果企業家們都不講效率和收益,所投出的錢大部分虧損(這些錢很可能是大家放在銀行里的錢),那么對社會是最不利的事情,不僅不能為社會納稅,還勢必造成社會資源的浪費。雖然任志強為富人建房的話讓我們聽起來不舒服,但不同的聲音卻往往能夠讓人們理性認識到問題所在。何況貧富區也不是因為任志強先生這樣說了才有的,任志強至少算是一個有勇氣之人,只要他合法經營,合法賺取利潤,合法納稅,而且納的稅多,就應該算是為社會作了貢獻。

選擇的理由

企業家們有企業家選擇的理由,政府則有政府的責任。企業家經營好了,政府財稅多了,正好可以傾斜社會弱勢群體,大力扶持經濟適用房建設,政府把力量多用在窮人區的建設和條件改善上,使大量的窮人區的條件越來越接近富人區。那時候,即使再出現少量的超豪華社區,人們也就不會這么在意了。