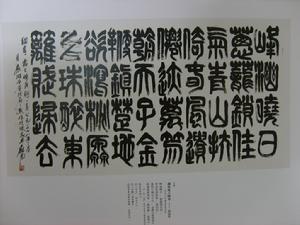

《霜天曉角·塞門桂月》

《霜天曉角·塞門桂月》霜天曉角·塞門桂月

吳淑貞

塞門桂月,蔡琰琴心切。彈到笳聲悲處,千萬恨、不能雪。 愁絕。淚還北,更與胡兒別。一片關山懷抱,如何對、別人說。

背景

吳淑貞,宋宮人。 《全宋詞》對本詞的小注曰:“右聽水雲彈胡笳十八拍因而有作”,“宋舊宮人贈汪水雲南還詞”,由此可知,詞人是從宋亡時被擄,羈留北地,後聽汪水雲彈蔡琰《胡笳十八拍》頗有感,特在汪水雲南還時書贈此詞,以表達自己的家國之悲。

賞析

“塞門桂月,蔡琰琴心切”二句,寫出了東漢末年女詩人蔡琰被匈奴擄至胡地後,在異國懷鄉思親的情況。“塞門桂月”是景物描寫,既勾畫出蔡琰被迫羈留胡地的特定環境,同時又起了渲染愁情的作用。“塞門”指邊塞之門,即胡地。“桂月”指月,相傳月中有桂樹。“琴心切”此三字蘊含極豐富的內容,這“琴心”既有對匈奴進犯時“馬邊懸男頭,馬後載婦女”的悲憤,又有“欲死不能得,欲生無一可”的憂傷,更有懷國思鄉的悲切之情。“彈到笳聲悲處”二句,不僅寫蔡琰的《胡笳十八拍》中表達了被擄生活的悲苦與憤懣;還表達了汪水雲彈奏《胡笳十八拍》時,想起自己國亡家破的極大悲憤;同時,更進一步表達了詞人被擄的悲憤與報國雪恥之情。此乃“一石三鳥”之法。“笳聲悲”,指蔡琰被擄南匈奴後,創作的《胡笳十八拍》,詩中呼天搶地地泣訴了個人與時代的不幸:“為天有眼兮,何不見我獨漂流?為神有靈兮,何事處我天南海北頭?我不負天兮,天何配我殊匹?我不負神兮,神何殛我越荒州?”它是血淚之歌,引起亡國者的強烈共鳴。

下片“愁絕”三句,繼續寫蔡琰的不幸遭遇。“淚還北,更與胡兒別”寫的是一段史實:興平(公元194-195)天下喪亂,文姬(蔡琰)為胡騎所獲,嫁於南匈奴左賢王,在胡十二年,生二子。(據《後漢書·董祀妻傳》 )建安年間,曹操贖蔡琰歸漢。蔡琰忍痛與二子淚別,其生死之悲,目不忍睹,蔡琰詩曰:“哀叫聲催裂,馬為立踟躕,車為不轉轍,觀者皆歔欷,行路亦嗚咽。”( 《悲憤詩》 )

“一片關山懷抱,如何對、別人說”,這是詞人聽彈《胡笳十八拍》後發出的深深感慨。“一片關山懷抱”表達了詞人愛國情感,她時刻思念故國山河,然而身為臣虜,不能返回,只能懷抱關山,銘刻在心,這種愛國之心又能向誰人訴說?這一結句感情強烈難以遏止。

經典之作

《霜天曉角·塞門桂月》

《霜天曉角·塞門桂月》特點

本篇特色是景、事、理、情巧妙結合,“塞門桂月”既是敘當年事,又是景物描寫以烘托。“笳聲悲”既是敘事,又是抒情。“千萬恨、不能雪”,既是議論,又是抒情。“一片關山懷抱,如何對、別人說”既是抒情,又是議論。這議論以感情出之,流轉自然,強烈感人。由於景、事、理、情四者熔為一體,故能繪聲繪色、聲情並茂地將當今亡國之悲與漢末喪亂之痛巧妙融合,展示了本詞的歷史深度。

另外,本篇採用了賦體手法。賦乃“敷陳其事而直言之也”。詞中用賦的直陳手法寫景、敘事、述志、抒情,未用比、興手法。這種手法是從《詩經》開始的。杜甫的敘事詩多用此體。本篇可謂是抒情意味很濃的敘事詩。

相關圖片

|  |