詩詞正文

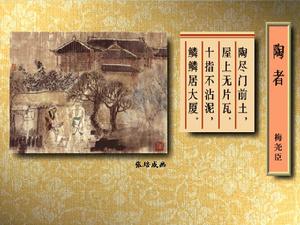

陶者

陶者陶盡門前土,屋上無片瓦。

寸指不沾泥,鱗鱗居大廈。

今譯

挖盡了門前泥土用來做瓦,可是自己屋頂上卻沒有一片瓦,那些人寸指不沾泥土,卻居住著瓦片如魚鱗的高樓大廈。

解讀

在梅堯臣反映現實的詩篇中,《陶者》一詩最為後人所傳誦。詩寫於景祐三年(公元1036年),梅堯臣時知建德縣事。詩中通過陶者——燒制磚瓦的匠人的生活,揭示了封建社會中一個帶有普遍性質的不合理現象:勞動者不能享有自己的勞動果實,不勞而獲者卻可以安享他人的成果。字裡行間交織著詩人的同情與憤怒。詩寫得凝鍊集中、直接明白、對比鮮明。

首句開門見山,緊緊扣題,寫陶者的勞動,為了燒制磚瓦用盡了門前的泥土。一“盡”字說明匠人付出勞動的巨大,也暗示出他燒磚瓦之多。第二句詩人筆鋒一轉,寫陶者居住的房屋卻是“屋上無片瓦”。“片瓦”已極言其少,何況連“片瓦”也無,生活之困苦可見。這門前土盡與屋無片瓦構成鮮明的反差。“十指不沾泥,鱗鱗居大廈”寫“居大廈”者的生活。作者沒有泛寫他們的飲用服飾、車馬僕從,而是強調他們的指不沾泥,居住的卻是高屋大廈,上面的瓦片排列的如魚鱗船整齊細密。這指不沾泥與鱗鱗大廈構成又一鮮明的反差。短短的四句詩,描寫了兩組自我勞動與生活對照鮮明的形象,已見深意,而全詩又巧妙地在具象描寫小對比的基礎上構成總體的大對比。陶者的“陶盡門前土”,居大廈者的“十指不沾泥”;陶者的“屋上無片瓦”,“十指不沾泥”者的“鱗鱗居大廈”,兩兩相形,勞與逸、貧與富構成強烈的對比。詩人正是以這種多層次的對比,揭示了詩的主旨。這正是“朱門酒肉臭,路有凍死骨”這一現實主義精神手法的繼承。

作者簡介

梅堯臣

梅堯臣梅堯臣(1002—1060),字聖俞,宣州宣城(今安徽宣州)人,北宋詩人。梅堯臣頗有才學,然科場屢失意。他雖一生官小俸薄,但“位卑未敢忘憂國”(杜甫詩),他在政治上積極支持范仲淹等人的慶曆新政,揭露時政之醜惡,同情人民的苦難,寫了不少歌生民病的現實主義詩篇。