《阿Q正傳》

《阿Q正傳》作者介紹

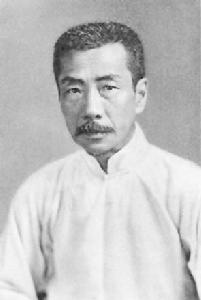

魯迅(1881.9.25—1936.10.19)

魯迅(1881.9.25—1936.10.19)魯迅(1881.9.25—1936.10.19),原名周樟壽,後改名周樹人,字豫山,後改為豫才,我國現代偉大的無產階級文學家,思想家,革命家;世界十大文豪之一。後發表第一篇白話小說《狂人日記》時正式用筆名——魯迅。被譽為現代文學的一面旗幟。他的著作主要以小說、雜文為主,代表作有:小說集《吶喊》《彷徨》《故事新編》等,散 文集《朝花夕拾》(原名《舊事重提》),散文詩集《野草》,雜文集《墳》《熱風》《華蓋集》《華蓋集續編》《南腔北調集》《三閒集》《二心集》《而已集》《且介亭雜文》等魯迅的小說、散文、詩歌、雜文共數十篇(首)被選入中、國小語文課本等,已成為家喻戶曉的藝術形象小說《祝福》《阿Q正傳》等先後被改編成電影。北京、上海、廣州、廈門等地先後建立了魯迅博物館、紀念館等,同時他的作品被譯成英、日、俄、西、法、德等50多種文字,在世界各地擁有廣大的讀者。

魯迅以筆為武器,戰鬥一生,被譽為“民族魂”。毛澤東評價他是中華文化革命的主將。“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”是魯迅先生一生的寫照。

文集《朝花夕拾》(原名《舊事重提》),散文詩集《野草》,雜文集《墳》《熱風》《華蓋集》《華蓋集續編》《南腔北調集》《三閒集》《二心集》《而已集》《且介亭雜文》等。

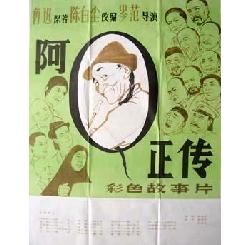

魯迅的小說、散文、詩歌、雜文共數十篇(首)被選入中、國小語文課本等,已成為家喻戶曉的藝術形象小說《祝福》《阿Q正傳》等先後被改編成電影。北京、上海、廣州、廈門等地先後建立了魯迅博物館、紀念館等,同時他的作品被譯成英、日、俄、西、法、德等50多種文字,在世界各地擁有廣大的讀者。魯迅以筆為武器,戰鬥一生,被譽為“民族魂”。毛澤東評價他是中華文化革命的主將。“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”是魯迅先生一生的寫照。

內容概述

魯迅小說《阿Q正傳》是一部享有世界聲譽的作品,它深刻地反映了辛亥革命前後中國農村的面貌,批判了資產階級民主革命,尖銳地提出了中國民主革命中的一個重要問題:農民問題。作品表明:只有通過強有力的思想啟蒙,打碎農民精神上的枷鎖,才能使他們真正的走向反抗和鬥爭的道路。

《阿Q正傳》

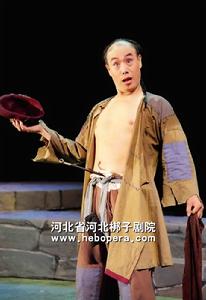

《阿Q正傳》小說的主人公阿Q生活在辛亥革命時期階級矛盾非常尖銳、階級對立十分嚴重的一個江南農村——未莊,是一個極其貧困的流浪僱農,也沾染了一些流氓無產者的習氣,即魯迅所說的“沾了些游手之徒的狡猾”。他無家無業、無親無故,借住在一個土谷祠里,靠著給人做短工維持生活。阿Q的社會地位也非常低,連準確的姓氏都不可考,地主趙太爺竟然可以不許他姓趙,並且給了他一記耳光。未莊的人平時誰也不注意阿Q,只在活兒忙的時候才記起他這個廉價勞動力來。人們對阿Q可以隨便嘲弄,使他的人格受到難以容忍的傷害。然而可悲的是,這樣一個被侮辱被損害者,卻似乎並無真正的愁苦,倒反而總是那么達觀和得意。原來,阿Q不但貧困和不幸,而且在他身上還束縛著一種可怕的精神枷鎖,那便是精神勝利法(即阿Q主義或者叫阿Q相)。

一、自欺欺人、自我安慰。其特點是用從幻想中求得勝利、從精神上戰勝對方的方法來消除恥辱,取得安慰。因此,所謂精神勝利法,實質上乃是一種奴隸主義和失敗主義的表現。比如阿Q雖然用“我總算被兒子打了,現在的世界真不像樣”來解脫被人揪住辮子在牆壁上碰了四五個響頭的難堪的局面,雖然在賭贏的一堆洋錢被搶走後用自打耳光而以為是打別人的耳光的“轉敗為勝”的辦法來“戰勝”對方,但是,這一切並不能掩蓋他實際上處處是一個失敗者。尤為令人吃驚的是:阿Q的精神勝利法發展到極致時,竟由“怒目而視”變成了“你還不配”,以醜驕人。

二、愛面子、諱疾忌醫,不敢正視自己的弱點和缺點。他連身上的虱子不如王胡多也覺得“大失體統”。他很自尊,可偏偏頭上有幾個癩瘡疤,因而諱說“癩”以及一切近於“賴”的音,後來推而廣之,“光”也諱,“亮”也諱,再後來,連“燈”、“燭”都諱了。阿Q既自尊自大而又最能自輕自賤,這兩種對立的東西在他身上奇怪地統一著;當被人扭住黃辮子,形勢於自己很不利時,他可以大膽承認:“打蟲豸,好不好?我是蟲豸——還不放么?”但不到十秒鐘,阿Q又覺得仍是心滿意足和得勝了:因為他覺得他是第一個能自輕自賤的人;除了“自輕自賤”不算外,餘下的就是“第一個”,而狀元不也是“第一個”么?這是何等荒唐的阿Q式的邏輯!

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》三、阿Q還欺善怕惡、欺弱怕強。他遭到失敗後往往不敢向真正的敵手做鬥爭,比如被趙太爺打了耳光,他不敢抗議,換了假洋鬼子的哭喪棒,他也不敢抗爭。卻轉而向弱小者去報復。他的調笑小尼姑、與王胡以及小D的打架,都是他欺弱怕強的典型表現。

四、此外,阿Q還十分麻木、健忘,特別是對於被壓迫被損害的麻木、健忘。他的糊塗和麻木可以說基本上貫穿了一生,如畫圓圈時的思想狀態,以及遊街時竟因沒唱幾句戲而“很羞愧自己沒志氣”等等,都是精神極端麻木的突出表現。阿Q還患有一種對於被壓迫被損害的驚人的健忘症。他經常這樣:在生活中受了侮辱,以“你算是什麼東西”等“妙”法“戰勝”怨敵之後,便愉快地跑到酒店裡喝幾碗酒,和別人調笑一通,口角一番,“得勝”後,就愉快地回到土谷祠,放倒頭睡著了。挨他一向瞧不起的“假洋鬼子”的打,是多么大的屈辱!但“幸而拍拍地響了之後,於他倒似乎完結了一件事,反而覺得輕鬆,……他慢慢地走,將到店門口,早已有些高興了”。這種驚人的健忘症,使得他老是處於被侮辱中而不自覺。至於他認為“女人是害人的東西”,對“男女之大防”非常嚴以及認為“不孝有三,無後為大”等等,則都是封建道德觀念的遺毒的具體表現。

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》以上,就是阿Q性格的基本特徵,阿Q主義的一些主要因素。但是,在阿Q身上除了阿Q主義之外,還在某種程度顯示著勞動者的對壓迫者的仇恨心理和要求改變不幸命運的願望,當辛亥革命的風暴掀起時,阿Q甚至被革命所吸引,接近和要求參加革命。儘管阿Q對革命的理解荒唐可笑,只是一種“阿Q式”的革命,但是,他對於改變不幸命運的願望卻是熱烈而真誠的。因此,阿Q的阿Q相和革命要求乃是一個統一的整體,是我們理解阿Q這一藝術典型的思想性格時不能忽視的。

寫作背景

《阿Q正傳》向我們展現了辛亥革命前後一個畸形的中國社會和一群畸形的中國人的真面貌。它的發表,有著特定的政治、經濟和文化背景。

鴉片戰爭以後,中國內憂外患,政治腐敗,民眾愚昧,中華民族面臨滅亡的危險。而以孫中山為首的少數有志之士,披荊斬棘,浴血奮戰,試圖挽救危亡的中國。這就是近現代之交轟轟烈烈的中國資產階級民主革命。1911年10月10日,武昌起義爆發;1912年1月1日,南京成立中華民國臨時政府。延續幾千年的封建帝制結束了,中國似乎出現了希望的曙光。可是,由於領導這次革命的中國資產階級沒有動員和組織廣大農民一起參加革命,壯大革命隊伍,反而對要求革命的農民採取排斥和壓制的態度;他們也沒有徹底打擊和鎮壓封建勢力,反而採取了妥協、寬容和姑息態度。

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》所以,革命遭到失敗。辛亥革命推翻了兩千多年的封建帝制,使民主共和的觀念深入人心,但它沒有完成反帝反封建的民主革命的偉大任務。資產階級把有強烈革命要求的農民拒之門外,而與封建勢力妥協,這就不可能解決中國人民尤其是占人口絕大多數的農民問題。因此,廣大農民在革命之後,仍處於帝國主義和封建主義的殘酷剝削和壓迫之下,承受著政治上的壓迫,經濟上的剝削和精神上的奴役。他們仍然“想做奴隸而不得”。

封建統治者為了維護自己的統治,向來採取暴力鎮壓和精神奴役的政策。就後者說,是利用封建禮教、封建迷信和愚民政策。在阿Q身上,我們可以看出封建精神奴役的“業績”和被奴役者嚴重的精神“內傷”。1840年鴉片戰爭之後的中國歷史,是受帝國主義侵略和掠奪的屈辱史,封建統治階級在這種特殊的歷史下形成一種變態的心理,一方面對帝國主義者奴顏婢膝,表現出一副奴才相;另一方面對自己統治下的臣民又擺出主子的架子,進行瘋狂的鎮壓,兇狠的盤剝。魯迅不止一次地對這種畸形變態心理作出精妙的概括:“遇見強者,不敢反抗,便以‘中庸’這些話來粉飾,聊以自慰。所以中國人倘有權利,看見別人奈何他不得,或者有‘多數 ’作他護符的時候,多是凶殘橫恣,宛然一個暴君,做事並不中庸。”(《華蓋集》)他們對帝國主義侵略本已到了割地賠款喪權辱國的地步,但偏要自稱 “天朝”,沉醉在“東方的精神文明”中,鼓吹中國文明“為全球所仰望”。已經到了死亡的邊緣,卻追求精神上的勝利。這一思想深深毒害著處於下層的勞動人民。我們從《阿Q正傳》中就可以看出,阿Q和趙太爺,在某種程度上,其實都是一類貨色,假如阿Q得勢,將是個趙太爺,假如趙太爺失勢,則又會是活脫脫一個阿Q。從更遠的思想根源來說,歷代封建統治階級思想陳陳相因,封建禮教、封建道德規範一代代從精神上麻醉和毒害勞動人民。這種麻醉和毒害造成了阿Q的愚昧落後和麻木不仁。

魯迅以思想家的冷靜和深邃思考,以文學家的敏感和專注,觀察、分析著所經歷所思考的一切,感受著時代的脈搏,逐步認識自己所經歷的革命、所處的社會和所接觸的人們的精神狀態。這便是《阿Q正傳》基本的寫作背景。

寫作意圖

魯迅一生都在思考國民性問題,他一生以筆為刀,解剖中國人的靈魂,對民族精神的消極方面給予徹底的暴露和批判。魯迅創作《阿Q正傳》意在“畫出這樣沉默的國民的魂靈來”。那么,魯迅是如何思考國民性問題的呢?嚴復在翻譯《天演論》時,認為中國民族的“種性”是“孱弱”的,他根據“優勝劣敗”的公式,認為中國民族有滅種的危險。而魯迅所說“國民性”的缺陷也是“種性”或民族的弱點。近代以來,中華民族受西方列強的侵略和欺凌,中國正在走向衰亡。中國社會變得奇形怪狀。畸形的社會必然產生畸形的國民。魯迅敏銳地看到了中國的衰敗,

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》魯迅給我們展示了觸目驚心的國民劣根性:吃人、妄自尊大、自輕自賤、守舊排外、漫夸歷史、愚昧麻木、卑怯巧滑、投機鑽營、色情狂……《阿Q正傳》正是國民劣根性的總展覽。

根據魯迅做小說的目的、治療國民弱點的論述和《阿Q正傳》的成因等言論,我們可以概括《阿Q正傳》的創作意圖:著眼於啟蒙,寫出中國人的人生,主要是廣大受剝削壓迫的勞動人民的苦難、悲慘而又愚昧落後的人生,希望改良這悲慘的人生,喚醒沉睡的民眾。作者在這篇小說中,為療救這樣病態的社會、病態的國民而發出痛苦的吶喊。

內容簡介

小說共九章,每三章可構成一個部分。前三章寫阿Q的階級地位、經濟地位,概括勾勒阿Q以“精神勝利法”為中心的性格特徵;中間三章寫阿Q遭遇的壓迫和剝削,進一步刻畫阿Q的性格,表現阿Q的處境,揭示了時代矛盾;後三章寫阿Q在革命到來之後的性格變化和悲慘命運。 《阿Q正傳》

《阿Q正傳》第一章,是小說的序言,排列起來交代四個問題:小說的名目、阿Q無姓、無名、無籍貫,寫阿Q的政治地位和他生活的社會環境。交代名目的來源時,從孔子的“名不正則言不順”說起,批判了“正名論”,順便給主張保存“國粹”的遺老遺少們以諷刺。考察阿Q的姓時,通過趙太爺不準他姓趙這一可笑又可悲的情節,突出了阿Q連姓都被剝奪了的屈辱的政治地位,兇殘橫暴的統治者也粉墨登場了。考察阿Q的名,由“洋字”而涉及“國粹”,又一次幽默地諷刺那些遺老遺少們。考察阿 Q的籍貫時,諷刺了胡適的考據癖。序言告訴讀者,他並不為名人作傳,而要給一個不為世人所聞,連姓、名、籍貫都十分模糊的流浪僱農阿Q作傳,表明他對窮人的態度;而順筆諷刺當時的一些文人,則是近現代之交新舊文化交鋒的常見現象。

第二章,追述往事,刻畫阿Q的性格特徵:精神勝利法。描述阿Q的部分生活片斷,突出了他的妄自尊大、自欺欺人。交代阿Q的經濟地位,到處打短工的流浪僱農,是社會中被壓迫、被污辱的最底層的人。接著連續寫他的四個生活片斷。他窮得娶不上老婆,卻自吹“我的兒子會闊得多啦”;在精神上獨不崇奉趙、錢兩家,進過幾回城,又譏笑未莊人的“不見世面”,這些都突出了阿Q妄自尊大的特點;“癩瘡疤”的故事,寫他被欺辱時由打人到怒目而視到自輕自賤;“押牌寶”事件,寫他被欺辱後為取得精神上的勝利而進行自我摧殘。以上便是阿Q精神勝利法的構成部分之一。

第三章,接第一章的情節,繼續寫阿Q的精神勝利法。阿Q被趙太爺打了之後,反而因此“得意了許多年”,原因就在於中國人從來如此,他們景仰強暴,視人壓迫人為當然。作者入木三分地表現了當時人們的這種十分可悲的變態的奴性。這一章寫了三個生活片斷。竟然敗在王胡手下,遭到“平生第一件的屈辱”;挨了假洋鬼子的“哭喪棒”,遭到“平生第二件的屈辱”;調戲小尼姑,為自己的屈辱報仇。三個片斷,刻畫了阿Q畏強凌弱的性格;阿Q與王胡比醜,說明他無聊到了極點;憎惡假洋鬼子,則表現他排斥異端;“趕緊抽緊筋骨”等待挨打,顯出十足的奴性;調戲尼姑,更表現阿Q對女性態度上的骯髒靈魂。

第四章,寫阿Q拙劣的求愛經過和遭到的可悲結果,繼續表現阿Q的地位和處境。作者在敘述中把阿Q的永遠得意歸究於“中國精神文明冠於全球”,指明了他的思想是受了封建文化、思想的影響而產生的,這是阿Q嚴格遵循“男女之大防”和排斥異端的思想根源。而強調阿Q的“樣樣合於聖經賢傳”,以及他要找女人是惟恐 “不孝有三無後為大”,都說明阿Q全身浸潤了封建思想的毒素,滿腦子都是封建思想道德。而他去擰女人大腿,說“誅心話”“擲一塊小石頭”,留心想“引誘野男人的女人”,又說明他前面的思想是虛偽而可憎的。年近三十的阿Q要求戀愛是正當的,但他的要求卻觸犯了封建禮教,因而遭到趙太爺父子的兇殘迫害,他不僅挨打,而且連可憐的一點點家當也被榨取乾淨,斷絕了活路。這一章,寫了阿Q的可憎,更寫了他的可憐,也寫了統治者迫害人民的殘暴。到此,情節發展又深入了一步。

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》第五章,寫阿Q走投無路,揭示麻木的國民“吃人”的本相,再寫阿Q的畏強凌弱。“戀愛”既成“悲劇”,阿Q接下來遇到了“生計問題”。這一章寫了三個生活片斷。阿Q感到“世上有些古怪”,做工被老主顧拒之門外而意識到生路被斷絕。然而他並沒有意識到斷他生路的是趙太爺之流,而誤以為是比他更弱小的小D“謀了他的飯碗去”,便發生了“龍虎鬥”。這既表現了阿Q的畏強凌弱的性格,又說明阿Q的不覺悟已經到了令人不可思議的地步。無路可走的阿Q去靜修庵偷蘿蔔,是情節的必然發展。他視小尼姑如草芥,對老尼姑耍無賴,亦是他畏強凌弱無賴霸道的表現。自己的不爭氣不覺悟,統治階級的迫害,必然使他走上行竊之路。

第六章,寫阿Q由走投無路到短暫的“中興”,再被趙太爺逼到無路可走的經過。阿Q從城裡回到未莊後,受到人們的“敬畏”,不過因為他在城裡給白舉人家裡幫過忙,手裡有現錢,有些便宜貨,還知道城裡一些見聞。因此,掌柜、酒客、路人都對阿Q“刮目相待”,王胡等人對阿Q也“肅然”,婦女對有劣跡的阿Q也不再躲避,而是主動趕著要買他的東西。這一切深刻揭示了國民趨炎附勢的本性。然而,當阿Q的底細被披露出來後,人們又由對他的“敬而遠之”到“斯亦不足畏也矣”,更說明了世態的炎涼,人們的愚昧無知。不由得使人發問,這樣的國民,不改造行嗎?阿Q的又一次走投無路成為必然。

第七章,寫辛亥革命到來時各階層對革命的態度,突出了阿Q的革命要求。在阿Q再一次被逼上末路時,辛亥革命的暴風雨來了。城裡的“舉人老爺”視革命如洪水猛獸,他要逃難了。未莊的“一群鳥男女”驚恐萬狀,誤傳革命軍是為崇禎報仇的軍隊。阿Q則最具有代表性,由於他的思想深處的保守心理,使他對一切新生事物都持懷疑和否定的態度,所以起先對革命“深惡而痛絕之”;但他又從自己的處境和感受出發,感到“革命也好罷”,產生了“便是我,也要投降革命黨”的要求,因此他高喊“造反了,造反了”,表達了他革命的願望。但他所理解的革命實質是什麼呢?“要什麼就是什麼,歡喜誰就是誰”。這樣的革命怎么能夠成功?小說以形象的描寫,從一個側面反映辛亥革命失敗的根源。再看阿Q的對立面,趙太爺父子在革命到來時嚇得六神無主,低聲下氣地把一向不放在眼裡的阿Q叫成“老Q”,這時候的趙太爺和阿Q儼然換了一個位置。還是年輕一輩詭計多,趙秀才竟和假洋鬼子相約革命,革掉了靜修庵里的一塊龍牌,還順手抄走了一個宣德爐。這就是當時非常普遍的混跡於革命中的假革命現象。

第八章,寫辛亥革命引起的未莊的變化,進一步刻畫阿Q的性格。革命像一陣風一掃而過,並沒有到達未莊,人心日見安定。政權落到投機鑽營者手中。變化最大的不過是掀起了盤辮的風潮。趙秀才、假洋鬼子成了戴“銀桃子”的革命黨,未莊的政權仍在這些從前的壓迫者手中。阿Q要投革命黨,結果誤投假洋鬼子門下不成,被 “哭喪棒”趕出門。他被剝奪了革命的權利。同時寫趙家遭搶,這就預示著阿Q的悲劇命運就要到來。

第九章,寫阿Q被當作替死鬼被捕、被審和被處決。趙家遭搶使未莊人和阿Q都很“快意”,這體現了人們對統治者的不滿情緒。阿Q就是作為搶劫嫌疑犯而被捕的。誰告了他的狀呢?就是戴“銀桃子”的自稱革命黨的趙秀才。壓迫阿Q

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》故事情節

1.優勝紀略《正傳》的第二章是《優勝紀略》,第三章是《續優勝紀略》。這題目雖然並不一定模仿《綏寇紀略》,但很有誇大的滑稽味,便是將小丑當作英雄去描寫,更明顯的可以現出諷刺的意思來。所謂優勝即是本文中的“精神的勝利”。這個玄妙的說法本來不是阿Q之流所能懂的,實際上乃是智識階級的玩意兒,是用做八股文的方法想出來,聊以自慰,現在借了來套用在阿Q身上,便請他來當代表罷了。在清朝末期,由於帝國主義的狂獗,異族政府的腐敗,民間感覺不滿,革命主張與改良主義相繼發生,但一般頑固的還是反對。有些是承認不好,卻說“家醜不可外揚”,如《狂人日記》第八節所說:“總之你不該說,你說便是你錯!”是一個好例。一時舉不出別的知名的人來,這裡可能著者是根據他的本家舉人椒生叔祖所對他說過的話。又有些人更進一步,中國所有壞處和缺點都是好的,如辜鴻銘極力擁護過辮子和小腳,專制和多妻,又說中國人髒,那就是髒得好。《新青年》上登過一首林損的新詩,(他是反對派,但是寫了白話詩送給劉半農、胡適之看,他們便把它登上了。)頭兩句云:“美比你不過,我和你比醜。”魯迅時常引用來說明士大夫的那種怪思想,骯髒勝過潔淨,醜勝過美,因此失敗至少也總就是勝利,即形式上雖然是失敗,但精神上勝利了,只要心裡想這是“兒子打老子”。

2.賭攤

賭攤在鄉下隨時都有,反正閒人原是通年閒著,賭攤開時不愁沒有人來,但戲台下自然最好。為什麼呢?平常閒人們聚集攏來,大半是內行,不大有多少油水,戲台下人雜,可能有些“瘟孫”來上當,便好大大的擄一批了。賭攤大抵設在戲台底下,或是台後面閒空地方,在地上放著一兩盞洋油的長嘴馬口鐵小壺,開始他們的把戲。他們有兩個

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》3.戀愛的悲劇

《戀愛的悲劇》這故事是有所本的,但那也只是故事的中心,前後那些文章都是著者自己的穿插。魯迅常傳述夏穗卿的話道:中國在唐以前女人是奴隸,唐以後則男子全成為奴隸,女人乃是物品了。這話在歷史上未必全正確,但譬喻卻是很好,奴隸究竟還算是人,物品則更下一等,西洋中古時代基督教主教會議說女人沒有靈魂,正是同樣情形。在封建道德下,女人本來受著兩重的壓迫,在唐以後道學與佛教同時發達,空氣更是嚴重,於事實的壓迫上更加深了理論的輕蔑,這形勢差不多維持了有一千年。著者借了上章阿Q欺侮小尼姑的故事做過渡,引出他對於女人的感想,就在這裡把士大夫的女性觀暴露了一番。他們的意見在表面上是兩個,好的時候是泥美人似的玩物,說得不好是破家亡國的狐狸精,大抵前者多用於詩詞,在做史論時則都是後者的一套論調了。文人讀的書多,可以從妲己、褒姒講起,以至西施、武后、楊貴妃,一直到陳圓圓,說上一大篇,雖然阿Q可能只記得害了董太師的貂蟬而已。魯迅對於這種議論素所憎惡,就在阿Q的身上寫了出來,一面是輕蔑,一面又是追求,這裡與士大夫正是一致,所以本文中稱許阿Q也是“正人”。又如敘述他的“學說”道:“一個女人在外面走一定想引誘野男人;一男一女在那裡講話,一定要有勾當了。為懲治他們起見,所以他往往怒目而視,或者大聲說幾句‘誅心’話,或者在冷僻處便從後面擲一塊小石頭。”這表面是說阿Q,可是千百士大夫的面目也在裡面了。當這《正傳》陸續發表的時候,魯迅親見同部的許多老爺們都在猜疑這裡那裡,所說的會不會就是自己,由此可見不但那些士人頗有自知之明,著者諷刺的筆鋒正確的射中了標的,也是很明了的了。

4.地保

《正傳》里所說的趙府上叫阿Q賠罪的那種做法,在鄉下叫作“投地保”。地保大抵等於國民黨反動統治時代的保長,鄉下又稱作總甲,別處或稱地方,在紹興現在雖沒有這個名稱,但有急難時大聲呼救卻仍是叫“地方”,可知那也是古已有之的。在前清末年充當地保的大都是本地的閒人,與衙役本是一類,其品質還要在轎班之下,因為抬轎究竟要些力氣,他們都是遊手好閒,吃上鴉片,差不多是一副癟三神氣了。論理他是主管這一坊的民事的人,但他本是皂隸的一種,所以對於農工商人他很有一點威勢,在士紳面前卻又成為他們的聽差了。士大夫不必說,那些地主豪商,大抵捐有什麼功名,大則侯補道,小的也是個縣丞之流,因此算是準士大夫,有同樣的勢力。這些在野的統治階級遇著平民觸犯了他的時候,多是裝腔作勢的叫人拿名片送官,要地方官給他出氣,事情小一點的則投地保,就是把地保叫來,命令他處理某人觸犯的事件。地保的情狀當然是各式各樣,據個人小時候即光緒庚子(1900)年前後的印象來說,他穿著一件藍布短大褂,上罩黑布背心,比例上似乎特別的長,頭戴瓜皮秋帽,手裡拿著一根二尺多長的煙管,外帶“煙必子”和皮火刀盒。他見老爺們也不行禮,只垂手聽吩咐,出去依照辦理。結果總是由被投地保的賠罪了事,其條件由地保臨時折衷決定。

5.關於舂米

《阿Q正傳》

《阿Q正傳》阿Q在趙府上出事情由於舂米,現在我們關於舂米來稍加說明,因為這在現今怕有些讀者會得不大明白的。在鄉下地主不必說,小資產階級也大抵有些田地,每年收來的田谷至少總夠吃一年而有餘,平常把谷曬乾了,收藏在倉間裡,隨時拿出一部分,去殼舂成白米。街上米店也很不少,把舂白了的米陳列在店堂內,但他們的主顧只是一般小工商人家,照例米店官量米要高聲叫喊,以表示升斗的正確,但是聽他喊道:“一呀一呀,二呀二呀,……”往往戛然而止,因為買的只是當日的口糧,也就是一二升罷了,很少有以斗計的,若是論石那簡直是沒有了。為什麼呢?因為買得起石米的人大概在家裡做米,不到店裡來買了。這種做米方法有兩樣,家中雇有長年或忙月的叫工人自舂,供給食宿,按月日給工錢,沒有僱工的叫短工來做,如阿Q那樣就是。短工按月計酬,譬如長年每月千錢,短工每日百文,比較加了二倍,但是不給飯吃。若是舂米則以臼計,即一臼米舂白工資若干,一日可舂兩臼,大約合糙米八斗吧?本文中說阿Q在趙家舂米,吃過晚飯,破例準許點上油燈,繼續舂米,這裡寫出趙太爺的苛刻,但那隻適用於對待長期的僱工,短工沒有飯吃,一臼米舂完就可以走,要剝削他除了米量加多,沒有別的辦法,要他多舂也不好,因為米太白了也是損失的事。

6.黃傘格

第八章里說趙秀才寫了一封“黃傘格”的信,托假洋鬼子帶上城,送給那舉人老爺。有些人不知道這信是怎么寫的,曾經問過我,我雖然看見過這樣的信,但是手頭沒有樣本一時有點說不大清楚。這是一種專門拍馬屁的書啟,在八行書上每行上邊都抬頭,下邊空著不到底,第四五行寫受信人的大號,特別抬高一格,望過去像是一頂黃傘,這黃傘是大官出來時所用的,所以兼有頌禱升官的意思。這黃傘在辛亥革命後是不見了,乃是用竹作傘骨,撐開後臨時將傘頂套上去,周圍垂下一圈,有二尺多長,在古時候,大概是同掌扇一樣是遮太陽用的。黃傘格的信在尺牘書上當然可以找到好例子,記得有一部名叫《胭脂牡丹尺牘》的,是秋水軒的前輩韓鄂不所編,似最適宜,可惜現在手邊沒有這書,只好找別的材料。有范嘯風的一冊《代作書啟稿》,中間一篇賀楚軍統領江味齋中秋節的信,將前八行抄在下面,款式一切照舊,剛寫滿一張信紙,下文從略。其文曰:

敬稟者,竊某某前賀

捷禧、泐馳忱於手版,鏇蒙

復示,感

優寵而心銘。際茲蟾窟揚輝,倍切蠡湖溯水。恭維大人望崇驃騎,

令肅貔貅。

飲馬東流,

長驅而氣吞江月。(下聯是臥彪南紀,廣駕而疾掃秋風,也作兩行寫在第二張上。)

據庸俗的說法,上頭抬寫合格,還只是略式,道地的格式是下邊要有一行特別長,約略在中央,仿佛是傘柄,黃傘格這才名副其實,上文可以說是合於這個標準的了。這種信的時代是過去了,《正傳》中提了一下,須得費幾百字的說明,但是它的勢力不能說全已消滅,現代白話里仍有恭維這一句話,這就出現在“黃傘柄”上,是俗語的來源,這件小事說起來也是很有意思的。

7.遊街示眾

魯迅的文章上看不到有反對死刑的話,但是他猛烈的反對遊街示眾,那是很明顯的。《吶喊》的《自序》中云:“有一回,我竟在畫片上忽然會見我久違的許多中國人了,一個綁在中間,許多站在左右,一樣是強壯的體格,而顯出麻木的神情。據解說,則綁著的是替俄國做了軍事上的偵探,正要被日軍砍下頭顱來示眾,而圍著的便是來賞鑒這示眾的盛舉的人們。”

阿Q精神

所謂阿Q精神,它的主要特點就是精神勝利法,就是自欺自騙以求自慰。精神勝利法是阿Q精神的基本的東西,也是特有的東西。自然阿Q性格還是如一般實際存在的人物一樣相當複雜的;然而阿Q之所以成為典型,則是精神勝利法通過種種條件的突出而具體的表現。他的自尊自負與自輕自賤固然是精神勝利法的主要的表現條件,他的排斥異端與“投降”革命也是精神勝利法的一個相關因素,至於怒目而視的怒目主義和“在肚子裡暗暗咒罵”的腹非政策,更是精神勝利法的最主要的現象了。

阿Q精神的第一個特點是“自尊癖”。阿Q本是極卑微的人,他沒有家,住在土谷祠里,沒有固定的職業,只給人家做短工,人們忙碌的時候才記起他,一空閒,便把他忘記了。然而,阿Q卻很自尊,“所有未莊的居民,全不在他眼睛裡”,甚至趙太爺兒子進了學,他在精神上也不表示尊崇,以為“我的兒子將比他闊得多”。阿Q甚至瞧不起城裡人,認為城裡人把“長凳”叫成“條凳”、煎大頭魚時加蔥絲,都是“可笑”的。

阿Q形象

阿Q形象阿Q精神的第二個特點是“欺弱怕強”。阿Q最喜歡與人吵嘴打架,但必估量對手,口吶的他便罵,氣力小的他便打。他尋釁跟王鬍子打架,打輸了,他便說君子動口不動手;他估量小D瘦小打不過他,罵小D是“畜生”,小D讓著他,他卻不依不饒,進而動手抓小D的辮子;對毫無抵抗力的小尼姑動手動腳,扭住她的面頰,說“和尚動得,我動不得?”大肆輕薄。可是,當他在路上遇到“假洋鬼子”時,他脫口說了句“禿兒”,不料被“假洋鬼子”聽見了,“假洋鬼子”舉起了“哭喪棒”,他便趕緊縮起脖子,等著挨揍,連吃了幾棍子,一點不敢反抗。

阿Q精神的第三個特點是“性幻想狂”。他認為,“凡尼姑,一定與和尚私通;一個女人在外面走,一定想引誘男人;一男一女在那裡講話,一定要有勾當了”。所以,當趙太爺的女僕吳媽在廚房與他談幾句閒天時,他便忽然搶上去對吳媽說:“我和你睏覺,我和你睏覺。”

阿Q精神的第四個特點是“潑皮耍賴”。他跑到尼姑庵偷蘿蔔,被老尼姑發現了,他還強詞奪理,說:“這(蘿蔔)是你的?你能叫得他答應你么?”

阿Q精神的第五個特點是“善於投機”。阿Q本來是對革命一向“深惡而痛絕之”的,但當他看到“未莊的一群鳥男女(在革命到來之際)的慌張的神情”時,便想:“革命也好罷,革這伙媽媽的命,太可惡!太可恨!便是我,也要投降革命黨了。”阿Q革命的目的,不過是為了他自己的利益,“我要什麼就是什麼,我喜歡誰就是誰”。於是他想到了元寶、洋錢、洋紗衫、秀才娘子的寧式床、錢家的桌椅;想到了復仇,把和自己打過架的小D、王鬍子連同侮辱過自己的趙太爺、秀才和假洋鬼子統統殺掉;他想起了趙司晨的妹子、鄒七嫂的女兒、假洋鬼子的老婆、秀才娘子和吳媽,拿不定主意究竟要誰。所以,當他的“革命”要求一為假洋鬼子所拒斥,便想到衙門裡去告他謀反的罪名,好讓他滿門抄斬。

阿Q精神的第六個特點是“自欺欺人”,即“精神勝利法”。阿Q與人家打架吃了虧,心裡就想:“我總算被兒子打了,現在世界真不像樣,兒子居然打起老子來了。”於是他心滿意足,儼然得了勝利似的。當他被關進牢房時,他便“以為人生天地之間,大約本來有時要抓進抓出”;當他被拉去殺頭時,他便“覺得人生天地之間,大約本來也未免要殺頭的”。所以,阿Q“永遠是得意的”。

阿Q精神的第七個特點是“奴隸性”。阿Q看到審訊他的人穿著長衫,便知道這人有來歷,“膝關節立刻自然而然的寬鬆”,立即跪了下來。長衫人物叫他站著說話,但他還是跪著,並且第二次審訊他時,他仍然下了跪。

許多人大概沒有注意到:即便是誰也不願意把自己和阿Q本人扯上一點邊,但不人少會用“精神勝利法”安撫自己,使自己解脫,擺脫困境。

我們一生中會遇到種種類似阿Q遇到的窮困潦倒,人世冷落,幾經抗爭卻任歸於落魄,即使是我們的真實境地比阿Q的好的多,也因我們期望過高而造成現實與期望的巨大落差,也會讓我們感到不如阿Q,生不如死,造成的鬱悶焦躁,甚至自殺。這時候我們想想阿Q,學學他的精神勝利法,一切便會釋然了。

影響

魯迅先生的《阿Q正傳》,以其具體生動的人物形象、入木三分的刻畫分析及對社會的清醒熟悉,深刻地揭露和批判了中國國民的劣根性和人性,作者希望“揭出病苦,引起療救的注重”,達到治病救人、改造國民性的目的,體現了深刻的主題,有著偉大的現實意義。

小說的內容,博大而精深,並且無一不閃耀著作者聰明的光線。本文試從作品中所反映的女性觀、傳統習慣、革命觀、奴隸性及看客態度幾個方面來加以分析。

一、女性觀

自古就有“紅顏禍水”之說,在士大夫的眼中,女人的意思有兩個:要么是泥美人似的玩物,要么是破國亡家的狐狸精。大抵前者多用於詩詞,如“回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色”的楊貴妃、“若把西湖比西子,淡妝濃抹總適宜”的西施;而在做史論時則是後者的一套論調了,“慟哭六軍俱縞素,衝冠一怒為紅顏”啊!男人對女人,一面是輕視,一面是追求,連屈辱不堪的阿Q面對靜修庵里的尼姑也是或“唾罵”,或“伸出手去摩著伊新剃的頭皮”並說著下流話,但同時又是小尼姑引起他對女人的無限聯想並出現了對吳媽的調戲。在幾千年的封建社會中,女人是奴隸,當男人也成為奴隸的時候,女人便成為物品,連人也稱不上了,男尊而女卑。

二、傳統習慣

“從來如此,便對么?”作者借阿Q這一人物對這個問題作了闡釋。在阿Q眼中,凡是不合未莊老例的,他都認為是錯的,阿Q的邏輯是墨守成規,反對變革,排斥異己。凡有變化的,他都要加以排斥。小尼姑不合儒教,是他排斥的對象;而假洋鬼子進洋學堂,剪掉長辮子自然也是異端,因而成為他最厭惡的一個人;因城裡人將長凳稱為條凳、煎魚用蔥絲不合未莊老例而不滿足;對革命他一向就是“深惡而痛絕之”的。

傳統有精華與糟粕之分,習慣有好壞之別。尊老子幼,文明禮貌,艱苦樸素,勤儉節約,這些都是好傳統、好習慣,值得發揚光大;至於女人纏足,男人腦後留條長辮子,雖是傳統習慣,則不是什麼好習慣,確確實實是有弊無利。

三、革命觀

阿Q的革命暢想曲——報私仇、分財物、討老婆,這些是他的自我設計,是他對革命的理解,也是他嚮往革命的目的。對“威福、子女、玉帛”(權力、女人、金錢)的追求反映了農民為了“生存和生活”的合理要求,這也是中國封建社會中“大小丈夫”們的最高理想。因此,我們可以想見:即使阿Q成了“革命”政權的領導者,他也將只會以自己為核心重新建立起一個新的未莊封建等級社會,這也是歷代農民起義的結果。

讀後感

讀後感四、奴隸性

魯迅對國民精神弱點批判的一個重要方面是對奴性人格的批判,作品主人公阿Q是一個雙重性格的奴性人物。“見了狼,自己就成為羊;見了羊,自己又變成狼”,這是阿Q性格中最為突出的一面。在“假洋鬼子”、趙太爺這些“狼”面前,阿Q表現出空前的軟弱,乖乖地做“羊”了,任其欺辱。在王胡面前,阿Q雖然不甚服氣,並試圖獲得勝利,然而,在王胡真的動了氣同他打起來的時候,他又軟下來了,“君子動口不動手”,這是弱者的哲學,也是由狼變羊過程中的心理安慰。阿Q式的人物,就是這樣一種兩面人:“他們是羊,同時也是凶獸。”

五、看客態度

魯迅在一系列小說中描寫了神情麻木不覺醒的看客形象:《藥》、《示眾》里鑑賞殺人場面時,“一堆人”“竭力伸長了脖子”“嘴張得很大”;《孔乙己》中酒客們取笑孔乙己寫“回”字、偷書被打;《祝福》中魯鎮上的人們拿祥林嫂額上的傷疤、阿毛被狼叼走做笑料;而“阿Q十分自得的笑”著調戲小尼姑時,“酒店裡的人也九分自得的笑”;未莊的人們十分“欣然”地聽阿Q講殺革命黨的事,阿Q遊街示眾時“兩旁是許多張著嘴的看客”,看客們露出“閃閃的像兩顆鬼火”的狼一樣的眼睛。

一部偉大的作品,總是超越時空而魅力不朽。魯迅先生的《阿Q正傳》是對我們民族國民性的自我批判,是對人性弱點的大暴露,是現實生活中人們自我審閱的一面明鏡。

相關詞條

《藥》《示眾》《南腔北調集》《三閒集》《二心集》《而已集》《且介亭雜文》

《墳》《熱風》《華蓋集》《華蓋集續編》《吶喊》《彷徨》《故事新編》