《阿愛里塔》

《阿愛里塔》

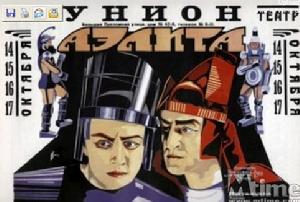

《阿愛里塔》1924年,蘇聯梅茲拉龐電影製片廠將阿·托爾斯泰的科幻小說《阿愛里塔》搬上銀幕。這是筆者查到的最早的一部蘇聯科幻電影。當時,整個電影業正值青春期。後來成熟的好萊塢巨片尚未存在。而蘇聯電影正是這群“電影青少年”中的大塊頭。這部科幻電影講了一個太空劇式的故事,讓科學家和蘇聯軍隊一起去火星探險。

電影介紹

1924年《阿愛里塔》(aelita,前蘇聯)導演:雅可夫·A·普洛塔薩洛夫

編劇: 菲奧多爾·奧采普阿列克塞·法伊科(根據阿列克塞·托爾斯泰的長篇小說改編)

攝影:尤里·A·舍爾亞布斯基埃米爾·舍內曼

演員:尼古拉·M·采列捷利尤利婭·索倫澤娃伊戈爾·伊林斯基

1924年9月25日,十月革命後的第七年,莫斯科的影院上映了一部蘇聯梅茲拉龐電影製片廠拍攝的科幻電影《阿愛里塔:火星女王》。該片由雅可夫·A·普洛塔薩洛夫導演,根據大作家阿列克謝·尼古拉耶維奇·托爾斯泰(1883—1945)的著名小說《阿愛里塔》(Aelita)改編。電影立刻掀起了觀映熱潮,觀眾蜂擁而至,爭睹這部情節新奇、構思大膽、場景壯麗的大片。這部影片講的是一位莫斯科工程師羅斯和同事建造了一艘飛船來到火星,與火星女王阿愛里塔墜入愛河。這時,同船去的紅軍士兵古謝夫鼓動火星工人反抗騎在他們頭上的統治階級,火星爆發了革命,羅斯與阿愛里塔不得不灑淚分別。

小說的影響

這部小說和電影產生了巨大影響,蘇聯後來設立的科幻書籍獎就以“阿愛里塔”命名。電影還打入了西方市場,同樣引起了轟動。在很多人的心目中,“阿愛里塔”成了火星和探索火星的代名詞。這部小說和電影讓人人都議論起火星這顆紅色的星球。蘇聯星際探索的先驅之一弗里德里希·倉德爾(FriedrikhTsander,1887-1933,行星際通信研究會的發起者之一、反作用推進研究小組領導人)在這時提出了著名的口號:向火星進軍!當然,對當時的人類來說,這還只是一個振奮人心的遠大目標,脫離地球引力飛向遙遠行星的偉大工程要一步一步來。

俄國作家亞歷山大·托爾斯泰(1883-1945)的中篇小說《阿愛里塔》是以一個美麗的藍皮膚火星姑娘的名字命名的。多少個世紀以來,人們一直夢想著征服其他行星和世界,托爾斯泰也有同樣的夢想。早在1922年出版的《阿愛里塔》就是以文學的形式體現的科學幻境。小說描寫兩個勇敢的蘇聯人乘宇宙飛船飛上了火星!一個是十月革命的退伍軍人古塞夫,他毅然擔起了領導火星上的貧苦大眾推翻專制統治的重任。而集工程師、發明家與夢想家於一身的羅斯則深深愛上了美麗溫柔而又聰明善良的阿愛里塔。正在走向滅亡的火星人被說成是地球上的人的後裔——即所謂的亞特蘭提斯人。他們向“天之驕子”(地球來客)宣戰並迫使其返回地球。古塞夫早已歸心似箭,但與火星姑娘難捨難分的羅斯確實萬般無奈、抱恨終天地離去。這部獨具匠心的科幻小說深受高爾基讚許,而阿愛里塔之夢也許今天比以往任何時代都更具有重大的現實意義,

早在距今80年前的托爾斯泰憑著對科學的追求與憧憬,構思了這部出色的科幻小說,這對近一個世紀後今天的青少年走向廣袤無瑕的科學領域,無疑是一個強勁有力地推動

作者簡介

寫過《彼得大帝》 、《苦難的歷程》和《保衛察里津》的原蘇聯著名作家亞歷山大·托爾斯泰(也稱小托爾斯泰,以區別於寫《戰爭與和平》的列夫·托爾斯泰)。亞歷山大·托爾斯泰的科幻作品不很多,但發表出版的都可稱為科幻小說的經典之作,如《阿愛里塔》和《加林工程師的雙曲線體》,多次再版並被改編為話劇和電影。