概述

弗蘭茲·卡夫卡《變形記》

弗蘭茲·卡夫卡《變形記》《變形記》(德語Die Verwandlung,英語The Metamorphosis)是卡夫卡的短篇小說代表作之一,是卡氏藝術上的最高成就,被認為是20世紀最偉大的小說作品之一。 在西方現代小說史上占有重要地位.小說寫人變成動物,故事神秘離奇。《變形記》作為西方現代派文學的奠基之作,也是卡夫卡也被公認為現代派的鼻祖的重要作品之一,對後來的現代主義發展產生了深遠的影響,可以說二戰後的歐洲興起的“荒誕派戲劇”、法國的“新小說”和美國的“黑色幽默”小說都受到了卡夫卡的啟發。主人公格里高爾是個小人物。父親破產,母親生病,妹妹上學。沉重的家庭負擔和父親的債務,壓得格里高爾喘不過氣來。他拚命幹活,目的是還清父債,改善家庭生活。在公司,他受老闆的氣,指望還清父債後辭職。可以說,對父母他是個孝子,對妹妹他是個好哥哥,對公司他是個好職員。變成甲蟲,身體越來越差,他還為還清父債擔憂,還眷戀家人,甚至為討父親歡心,自己艱難地乖乖爬回臥室。這樣善良、忠厚而又富有責任感的人,最終被親人拋棄。格里高爾的悲劇是令人心酸的,具有豐富的社會內涵。

作者簡介

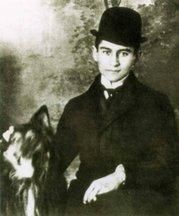

弗蘭茲·卡夫卡

弗蘭茲·卡夫卡弗蘭茲·卡夫卡(Franz Kafka,1883年7月3日—1924年6月3日),奧地利小說家,20世紀德語小說家。文筆明淨而想像奇詭,常採用寓言體,背後的寓意人言人殊,暫無(或永無)定論。

卡夫卡他是一位用德語寫作的業餘作家,他與法國作家馬賽爾·普魯斯特,愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯並稱為西方現代主義文學的先驅和大師。卡夫卡生前默默無聞,孤獨地奮鬥,隨著時間的流逝,他的價值才逐漸為人們所認識,作品引起了世界的震動,並在世界範圍內形成一股“卡夫卡”熱,經久不衰。

後世的批評家,往往過分強調卡夫卡作品陰暗的一面,忽視其明朗、風趣的地方,米蘭·昆德拉在《被背叛的遺囑》(Les testaments trahis)中試圖糾正這一點。其實據布勞德的回憶,卡夫卡喜歡在朋友面前朗讀自己的作品,讀到得意的段落時會忍俊不禁,自己大笑起來。

卡夫卡一生的作品並不多,但對後世文學的影響卻是極為深遠的。美國詩人奧登認為:“他與我們時代的關係最近似但丁、莎士比亞、歌德與他們時代的關係。”卡夫卡的小說揭示了一種荒誕的充滿非理性色彩的景象,個人式的、憂鬱的、孤獨的情緒,運用的是象徵式的手法。三四十年代的超現實主義餘黨視之為同仁,四五十年代的荒誕派以之為先驅,六十年代的美國”黑色幽默“奉之為典範。

卡夫卡1909年開始發表作品,1915年因短篇小說《司爐工》獲馮塔納德國文學獎金。卡夫卡創作勤奮,但並不以發表、成名為目的。工作之餘的創作是他寄託思想感情和排譴憂鬱苦悶的手段。許多作品隨意寫來,並無結尾,他對自己的作品也多為不滿,臨終前讓摯友布洛德全部燒毀其作品。布洛德出於友誼與崇敬之情,違背了卡夫卡遺願,整理出版了《卡夫卡全集》(1950—1980)共九卷。其中八卷中的作品是首次刊出,引起文壇轟動。

內容簡介

背景

《變形記》

《變形記》1914年至1918年的第一次世界大戰,使許多資本主義國家經濟蕭條,社會動盪,人民生活在水深火熱之中。黑暗的現實,痛苦的生活,使得人們對資本主義社會失去信心,一方面尋求出路,銳意改革,一方面又陷於孤獨、頹廢、絕望之中。19世紀末至20世紀初,一些思想敏銳的藝術家認為世界是混亂的、荒誕的,他們著書立說,批判資本主義的人際關係,批判摧殘人性的社會制度。第一次世界大戰前後和第二次世界大戰前後,現代主義文學應運而生。現代主義文學作品反映了資本主義社會的黑暗,人和人之間關係的冷酷,人對社會的絕望。藝術上強調使用極度誇張以至怪誕離奇的表現手法,描繪扭曲的人性,表現人的本能和無意識的主觀感受,開掘個人的直覺、本能、無意識、夢幻、變態心理以至半瘋狂、瘋狂的言行、心理。現代主義的優秀文學作品探索人的心靈,為揭示人的內心世界提供了新的藝術手法。

內容

小說寫人變成動物,故事神秘離奇:在《變形記》中,職業為推銷員的主人翁一覺醒來,發現自己變成了一隻巨大的甲殼蟲。

一天早晨,格里高爾從夢中醒來時發現自己躺在床上變成了一隻巨大的甲蟲,全身長出了許多隻細得可憐的小腿,堅硬得像鐵甲一樣的背貼著床而仰臥著,不能翻身,也下不了床.但他必須起來。他要靜悄悄不受打擾地起床,穿起衣服,最要緊的是吃飽早飯,再考慮下一步該怎么辦,因為他非常明白,躲在床上瞎想一氣是想不出什麼明堂的.他還記得過去也是因為睡覺姿勢不好,躺在床上時往往會覺得這兒那兒隱隱作痛,及至起來,就知道純屬心理作用,所以他殷切地盼望今天早晨的幻覺會逐漸消逝。格里高爾,雖然人己\'物化\'為蟲子,但他還存在人的思維,還要象正常人一樣生活和思考.由於擔心趕不上五點鐘的火車.格里高爾心情既焦急又恐慌,又生怕公司來人,自己這種面目如何見人!他竭力掙扎。 格里高爾慢慢地把椅子推向門邊,接著便放開椅子,抓住門來支撐自己——他那些細腿的腳底上倒是頗有粘性的。他在門上靠了一會兒,喘過一口氣來.接著他始用嘴巴轉動插在鎖孔里的鑰匙.不幸的是,他並沒什麼牙齒。他得用什麼來咬住鑰匙呢 ?鑰匙需要轉動時,他便用嘴巴銜住它,自己也繞著鎖孔轉了一圈,好把鑰匙扭過去,或者不如說,使用全身的重量使它轉動.終於屈服的鎖發出了響亮的咔塔一聲,使格里高爾大為高興··· ···

情節和主題

《變形記》創作於1912年,發表於1915年。小說分成三部分,用一、二、三標明。課文節選了原小說的一半內容。

第一部分

格里高爾發現自己變成“巨大的甲蟲”,驚慌而又憂鬱。父親發現後大怒,把他趕回自己的臥室。

第二部分

格里高爾變了,養成了甲蟲的生活習性,卻保留了人的意識。他失業了,仍舊關心怎樣還清父親欠的債務,送妹妹上音樂學院。可是,一個月後,他成了全家的累贅。父親、母親、妹妹對他改變了態度。

第三部分

為了生存,家人只得打工掙錢,忍受不了格里高爾這個負擔。妹妹終於提出把哥哥弄走。格里高爾又餓又病,陷入絕望,“他懷著深情和愛意想他的一家人”,“然後他的頭就自己垂倒在地板上,他的鼻孔呼出了最後一絲氣息”,死了。父親、母親和妹妹開始過著自己養活自己的新生活。

情節的發展由兩條線索互動展開:

格里高爾:變成甲蟲——成為累贅——絕望而死

家裡親人:驚慌、同情——逐漸憎恨——“把他弄走”

格里高爾自始至終關心家庭、懷戀親人,可是親人最終拋棄了他,對他的死無動於衷,而且決定去郊遊。

作者描寫這種人情反差,揭示了當時社會生活對人的異化,致使親情淡薄,人性扭曲。《變形記》的主題具有強烈的批判性。卡夫卡創作的文學作品的主題,不同的讀者從不同的角度,會有不同的體驗和理解。有人認為《變形記》的主題是:表現人對自己命運的無能為力,人失去自我就處於絕境。也有人認為,格里高爾變成甲蟲,無利於人,自行死亡;一家人重新工作,走向新生活;存在就是合理,生活規律是無情的。

人物和心理描寫

主人公格里高爾是個小人物。父親破產,母親生病,妹妹上學。沉重的家庭

《變形記》

《變形記》小說用心理描寫的方法刻畫格里高爾這個人物。格里高爾過去的生活、變甲蟲後的思想感情和個性特點,都是通過心理描寫表現出來的。

小說用許多筆墨寫了變形後格里高爾悲哀悽苦的內心世界,格里高爾雖然變成了甲蟲,但他的心理始終保持著人的狀態,他突然發現自己變成大甲蟲時的驚慌、憂鬱,他考慮家庭經濟狀況時的焦慮、自責,他遭親人厭棄後的絕望、痛苦,無不展示了一個善良、忠厚、富有責任感的小人物渴望人的理解和接受的心理。只是這種願望終於被徹底的絕望所代替,瀰漫在人物心頭的是無邊的孤獨、冷漠與悲涼。應該說,《變形記》的內在主線就是格里高爾變成甲蟲後的心理—情感流動的過程,主人公變成甲蟲後的內心感受和心理活動是小說的主體。小說用內心獨白、回憶、聯想、幻想等手法,去表現人物的心理活動。他不斷地回憶、聯想過去和今後的事情,不時由於恐懼焦慮、痛苦和絕望而產生幻想、幻覺,並且在自由聯想中經常出現時空倒錯、邏輯混亂、思維跳躍等,具有一定的意識流特徵。

評價

表現主義

卡夫卡的創作旺盛期正值德國表現主義文學運動的高潮時期。他的短篇小說《變形記》可以說是表現主義的典型之作。

表現主義的創作主張是遵循“表現論”美學原則而與傳統現實主義的“模仿論”原則相對立的。它反對“複製世界”,即不把客觀事物的表面現象作為真實的依據,而主張憑認真“觀察”和重新思考去發現或洞察被習俗觀念掩蓋著的,而為一般人所不注意的真實。為此就需要一種特殊的藝術手段,把描寫的客觀對象加以“陌生化”的處理,以造成審美主體與被描寫的客體之間的距離,從而引起你的驚異,迫使你從另一個角度去探悉同一個事物的本質。這種藝術手段通稱“間離法”,在布萊希特那裡叫作“陌生化效果”。《變形記》的變形即是一種間離(或“陌生化”)技巧。作者想藉以揭示人與人之間——包括倫常之間——表面親親熱熱,內心裡卻是極為孤獨和陌生的實質;之所以親親熱熱,因為互相有共同的利害關係維繫著,一旦割斷這種關係,則那種親熱的外觀馬上就消失而暴露出冷酷和冷漠的真相。正如恩格斯在《英國工人階級狀況》一文中所揭示的:“維繫家庭的紐帶並不是家庭的愛,而是隱藏在財產共有關係之後的私人利益。”可謂一針見血。

當格里高爾身體健康,每月能拿回工資供養全家的時候,他是這個家庭里一名堂堂正正的而且受人尊敬的長子。但當他一旦患了不治之症,失去了公司里的職務,因而無法與家庭保持這種經濟聯繫的時候,他在家庭里的一切尊嚴很快被剝奪乾淨,甚至連維持生命的正常飲食都無人過問。他變成“非人”,他的處境無異於動物。當然也可以讓主人公得一種致命的重病或遭遇一次喪失勞動力的重殘,然後寫他被家人厭棄的過程。但這樣的構思其藝術效果不如變形那樣強烈。因為作為病人,他有口會說話,有眼睛會看人,你不能當著他的面表現出對他的厭倦,或不給他送飯吃。而一隻甲蟲,既不會說話,也沒有表情,他的孤獨感就更加令人感到悽然了——以上是從社會學觀點去看的。

如果從西方流行的“異化”觀念去看,這篇小說也是寫人與人之間、人與自我之間關係的一篇傑作。在實際生活中,卡夫卡在家庭里與父親的關係確實是不和諧的,但與母親關係是正常的,與他第三個妹妹特別要好。但卡夫卡卻在一封信中說:“我在自己的家裡比陌生人還要陌生。”現在卡夫卡通過《變形記》暗示我們:即使像他的妹妹那樣愛著哥哥,但一旦這位哥哥得了一種致命的絕症,久而久之,她也會像小說中的那位女郎那樣厭棄他的。這裡,卡夫卡寫的是一種普遍的人類生存狀況。人的變形,也是自我“異化”的一種寫照。尤其是主人公變成甲蟲以後,人的習性漸漸消失,而“蟲性” 日益增加,仿佛格里高爾異化出人的世界以後,倒是在動物的世界裡找到“蟲”的自我了。這樣的寫法是絕妙的。

在人與人之間還沒有取得和諧關係的世界裡,人的變形也是一種象徵,一切倒霉人的象徵:人一旦遭遇不幸(喪失工作能力的疾病、傷殘、政治襲擊等),他就不再被社會承認,從而失去作為人的價值的“自我”,成為無異於低等動物的“非人”。

在現代藝術創作中,變形是一種怪誕的表現手段,是一種創造“距離”或“陌生化”的技巧。按照美國美學家桑塔那那的說法,怪誕也是一種創造;它違背客觀事物的表面真實,卻並不違背客觀事物的內在邏輯,因此它已進入現代美學的範疇,成為表現主義文學藝術偏愛的一種手法。表現主義文學創作強調從主觀的內心感受出發,作品往往具有一種個人的真實性,這在卡夫卡筆下呈現為自傳色彩。不僅主人公的身份(公司雇員)和心理(作為長子必須盡家庭義務)與作者近似,其他人物如父親、母親和妹妹幾乎都可以與卡夫卡的家庭成員進行比較。

內涵

《變形記》這個故事表面看來荒誕不經,實則蘊涵了豐富而深刻的內容,主要包括以下方面:

1、首先,它真實地表現了西方現代資本主義社會裡人的異化.在西方現代資本主義社會人(例如金錢,機器,產品,生產方式等)所驅使,所脅迫,所統治而不能自主,成為物的奴隸,進而失去人的本性,變為非人.。《變形記》主人公里高爾的故事正是人異化為非人這一哲學生存現狀.。

2、其次,作品還表現了在現代社會裡人的一種生存恐懼。人變甲蟲,在這裡象徵著莫明其妙的巨大災難的降臨,這種人不能掌握自己命運的感覺表現 了現代西方人的某種精神狀態,尤其是進入20世紀以後,兩次世界大戰的災難,周期性的經濟危機,超級大國的軍備競賽,核戰爭的威脅,環境污染和自然界生態平衡的破壞,這一切使人們對未來的命運處於一種不可知的恐懼狀態之中。《變形記》中格里高爾的命運正反映了這種精神狀態本質的東西。

3、再次,《變形記》還表現了現代社會中人與人之間的冷漠關係。小說詳細的描寫了家人對他從關心到厭惡到必欲置其於死地的過程,這一過程實際上是希望他恢復賺錢的能力到徹底絕望的過程。這是一個為家庭奉獻了一切,卻由於失去了原有的價值而被家庭拋棄的小人物的悲劇,這類悲劇在人情冷漠的現代社會裡並不罕見。

作品創造的藝術世界,涵蓋思想內容和藝術形式兩個方面,是內容和形式的有機統一。就思想而言,較為曲折地反映了資本主義社會的種種弊端,將荒唐、人性異化看著特定歷史條件下人類社會不可避免的現象,賦予作品以濃厚的虛無主義和悲觀主義情調;就藝術而言,善於運用怪誕和象徵的表現手法,特別是用富有表現力的手法去表現抽象的思想感情。

受存在主義學說的影響,作品深刻反映了世紀末情緒,表現了人的孤獨與恐懼,展示在人們面前的是荒誕的世界和異化的主題,形成了獨持的“卡夫卡式”藝術風格和思想內容。特別是卡夫卡對表現主義手法運用自如,達到登峰造極之境界。其作品往往寓荒誕於真實之中,融幻想和怪誕於一體,或描寫人與“非人”的人有機碰撞;或執著於精神層面的不可逾越,真理的不可尋求,或寄寓象徵形象的塑造來展現人物的痛苦和困惑等等,構建了“卡夫卡式”藝術風格的美學概念。

世人心中的卡夫卡與《變形記》

卡夫卡是現代主義文學的開山祖師,《變形記》是他的代表作品之一。如果你想了解現代主義文學,最好的辦法就是從反覆閱讀《變形記》開始。

在本書中卡夫卡描述了小職員格里高爾·薩姆沙突然變成一隻使家人都厭惡的大甲蟲的荒誕情節,藉以揭示人與人之間--包括倫常之間--表面上親親熱熱,內心裡卻極為孤獨和陌生的實質,生動而深刻地再現了資本主義社會中人與人之間的冷漠。在荒誕的、不合邏輯的世界裡描繪"人類生活的一切活動及其逼真的細節",這正是著名小說家卡夫卡的天賦之所在。

閱讀《變形記》,有一種思維的樂趣,有一種睿智的感覺,思想上的所得顯然多於心靈的收穫,能從那極度的變形與誇張里體會到生命的悸動與衝突。本書比較完整地代表了卡夫卡的思想深度與創造特點,是西方現代主義文學的經典作品之一。

卡夫卡的《變形記》把我們帶往不熟悉的另一世界,而其實,那另一世界原本屬於我們的人性之邦,只是卡夫卡試圖用另一套敘述方式與技巧來展示我們人性內部的黑暗王國。因為我們平時不朝它看上一眼,初見之下,才會感到它是如此的陌生、怪異和難以理解。

在描寫人被物化的作品中,奧地利著名的"現代藝術的探險者"卡夫卡1912年完成的中篇小說《變形記》,是西方現代派文學中描寫人被異化的傑作。

《影響歷史進程的一百本書》:

西方文壇推崇"卡夫卡是本世紀最佳作家之一",並說"如果要舉出一個作家,他與我們時代的關係最近似但丁、莎士比亞、歌德與他們時代的關係,那么,卡夫卡是首先會想到的名字"。儘管這些讚詞未免有過甚其詞之嫌,但以《變形記》為代表的卡夫卡的作品,的確對西方現代派文學產生了很深的影響,以至形成了一門專門研究和討論其作品的"卡夫卡學"。

《卡夫卡傳》:

如果你讀書是為了找樂趕時髦,卡夫卡的《變形記》絕對不適合你,不適合你美酒加咖啡的浪漫。書中荒誕的痛苦,會將你剛剛舉起的酒杯輕易擊碎。如果你不是一個盲目的樂觀主義者,此書可謂精彩至極,可反覆閱讀、細細品味。

陌生的卡夫卡

什麼是好小說這是個永遠可以談論卻又永遠難以求解的問題。但好小說不一定是好看的小說,不一定適合大眾讀者的閱讀口味,因為好小說都是新鮮的、獨特的。它在與傳統閱讀習慣"對抗"過程中提供了新的藝術因素,使習慣於傳統閱讀的讀者不得不陷入難解之謎的深淵,所以也往往給人們留下了不怎么好看的印象。閱讀卡夫卡的《變形記》,對讀者是一種智力、情感上的挑戰,因為他的作品是文學上的一個變數,很陌生,用傳統的閱讀方法很難解讀。

《變形記》超越時空的限制,對事件的交代極其模糊,不指明具體的時間、地點和背景。甚至泯滅了幻象和日常生活之間的界限,虛幻與現實難解難分地結合成一個整體了。看來,卡夫卡的《變形記》把我們帶往不熟悉的另一世界,而其實,那另一世界原本屬於我們的人性之邦,只是卡夫卡試圖用另一套敘述方式與技巧來展示我們人性內部的黑暗王國。因為我們平時不朝它看上一眼,初見之下,才會感到它是如此的陌生、怪異和難以理解。

捷克作家米蘭·昆德拉在《小說的藝術》中稱小說家為"存在的勘探者",而把小說的使命確定為"通過想像的人物對存在進行深思","揭示存在不為人知的方面"。卡夫卡的《變形記》就是探究存在之謎的,但他所關注的重點是"不可視的內心生活"--人的內心同樣作為現實的一部分而存在。他的《變形記》就是以深邃的寓意體現人類的某種常常被遺忘的存在狀態。

卡夫卡的小說是"夢與真實的絕妙混合。既有對現代世界最清醒的審視,又有最瘋狂的想像"。所以如果我們聯想一下現實生活中類似的事情,當我們自身的存在被一些誰也無法預料、無法逃避的境況所決定時,生活的荒誕與這個故事的荒誕就有了一種比擬的聯繫,那么擺在我們面前的問題就尖銳了:當我們突然無法動彈,在完全無能為力,喪失了人的一切自主性的情況下,我們應該怎么辦卡夫卡的小說帶出了我們深深的疑問。顯然,在如此荒誕的突變中,卡夫卡敏銳地覺察到現實生活某些帶本質性的問題,才用這種象徵、誇張甚至荒誕的手法加以表現。

卡夫卡冷峻的眼光聚焦的是"真"。在他看來,"真"若要體現,就必須藉助於"醜"。於是《變形記》中出現了大量的醜陋的意象,卡夫卡毫不客氣地放逐了文學的審美價值,似乎他覺得醜就是醜,甚至根本沒必要用美作為小說結束之前的一點安慰。所以,一直到小說的結尾,卡夫卡也沒有讓這些醜陋的意象從背面發出一點美的光芒。

最後引用一句王小波的話來結束本文,他說:"我正等待著有一天,自己能夠打開一本書不再期待它有趣,只期待自己能受到教育。"《變形記》就是一本這樣的好書。

在西方文學中我學到了卡夫卡這位作家及他的作品,對於卡夫卡,我不是很熟悉,但他諸多成果中的一部《變形記》卻讓我難以忘懷。

《變形記》為現代主義文學的奠基之作,卡夫卡是現代主義文學的先驅,對後來現代主義文學的發展產生了深遠的影響。卡夫卡的創作旺盛期正值德國表現主義文學運動的高潮時期。他的短篇小說《變形記》可以說是表現主義的典型之作。1998年,英國BBC廣播電台作了一個系列節目,回顧20世紀的藝術經典,介紹100部20世紀最有影響的藝術作品,第一集就是關於卡夫卡的《變形記》。變形似乎一直是人類的一種理想,也是文學、影視作品中的經典題材,我小時便羨慕孫悟空的七十二變,今天的孩子也看著變形金剛一類的卡通片中威風凜凜的變形動作興奮不已,而且百看不厭。變形似乎是童話的專利。但卡夫卡的《變形記》卻是極為獨特的,格里高爾也變形了,但他似乎變得並不輕鬆,讓我們讀起來也並不覺得興奮,卡夫卡究竟想要告訴我們什麼?

“一天早晨,格里高爾。薩姆沙從不安的睡夢中醒來,發現自己躺在床上變成了一隻巨大的甲蟲。”(選自北京燕山出版社中篇小說集《變形記》中第86頁)這便是故事的開篇,我本以為是科幻小說,誰知道不是。卡夫卡用一種介呼於身臨其境的獨白,平靜的表敘著這個極盡荒誕的故事。但在他的筆下,不會有荒誕,有的只是真實,讓人感覺恐慌的真實。一種新的寫法的誕生,讓後世不少人為之驚詫,“原來文學也可以這么寫!”。又一位大師就這樣橫空出世了。記得美國作家奧登說過:就作家與其處的時代的關係而論,當代能與但丁、莎士比亞和歌德相提並論的第一人是卡夫卡。

表現主義的創作主張是遵循“表現論”美學原則而與傳統現實主義的“模仿論”原則相對立的。它反對“複製世界”,即不把客觀事物的表面現象作為真實的依據,而主張憑認真“觀察”和重新思考去發現或洞察被習俗觀念掩蓋著的,而為一般人所不注意的真實。為此就需要一種特殊的藝術手段,把描寫的客觀對象加以“陌生化”的處理,以造成審美主體與被描寫的客體之間的距離,從而引起你的驚異,迫使你從另一個角度去探悉同一個事物的本質。這種藝術手段通稱“間離法”,在布萊希特那裡叫作“陌生化效果”。《變形記》的變形即是一種間離(或“陌生化”)技巧。作者想藉以揭示人與人之間——包括倫常之間——表面親親熱熱,內心裡卻是極為孤獨和陌生的實質;之所以親親熱熱,因為互相有共同的利害關係維繫著,一旦割斷這種關係,則那種親熱的外觀馬上就消失而暴露出冷酷和冷漠的真相。正如恩格斯在《英國工人階級狀況》一文中所揭示的:“維繫家庭的紐帶並不是家庭的愛,而是隱藏在財產共有關係之後的私人利益。”可謂一針見血。你看,當格里高爾身體健康,每月能拿回工資供養全家的時候,他是這個家庭里一名堂堂正正的而且受人尊敬的長子。

但當他一旦患了不治之症,失去了公司里的職務,因而無法與家庭保持這種經濟聯繫的時候,他在家庭里的一切尊嚴很快被剝奪乾淨,甚至連維持生命的正常飲食都無人過問。

他變成“非人”,他的處境無異於動物。當然也可以讓主人公得一種致命的重病或遭遇一次喪失勞動力的重殘,然後寫他被家人厭棄的過程。但這樣的構思其藝術效果不如變形那樣強烈。因為作為病人,他有口會說話,有眼睛會看人,你不能當著他的面表現出對他的厭倦,或不給他送飯吃。而一隻甲蟲,既不會說話,也沒有表情,他的孤獨感就更加令人感到悽然了。

如果從西方流行的“異化”觀念去看,這篇小說也是寫人與人之間、人與自我之間關係的一篇傑作。在實際生活中,卡夫卡在家庭里與父親的關係確實是不和諧的,但與母親關係是正常的,與他第三個妹妹特別要好。但卡夫卡卻在一封信中說:“我在自己的家裡比陌生人還要陌生。”現在卡夫卡通過《變形記》暗示我們:即使像他的妹妹那樣愛著哥哥,但一旦這位哥哥得了一種致命的絕症,久而久之,她也會像小說中的那位女郎那樣厭棄他的。這裡,卡夫卡寫的是一種普遍的人類生存狀況。人的變形,也是自我“異化”的一種寫照。尤其是主人公變成甲蟲以後,人的習性漸漸消失,而“蟲性”

日益增加,仿佛格里高爾異化出人的世界以後,倒是在動物的世界裡找到“蟲”的自我了。這樣的寫法是絕妙的。

“格里高爾的眼睛接著又朝視窗望去,天空很陰暗——可以聽到雨打點打在窗檻上的聲音——他的心情也變的很憂鬱了。”

“這時候天更亮了,可以清清楚楚地看到街對面一幢長得沒有盡頭的深灰色的建築——這是一所醫院——上面惹眼地開著一排排呆板的窗子;雨還在下,不過已成為一滴滴看得清的大顆粒了。”(以上均節選自《變形記》)。

上面的兩段都是對窗外景物的描寫,卡夫卡在輕易之間便把氣氛渲染的如此濃重。為主鏇律的敘述又增加的完整的節拍。仿佛各個方面的特徵都是為了主題的烘托,而主題又毫無痕跡的呈現出各個方面的特徵。這種完美統一的連貫,使得文章讓人覺得如此的酣暢淋漓,故事好象就在自己的身邊發生,讓人慾罷不能。

1911年出現的《變形記》是晦澀的,深奧的,即使在近一百年後的今天,這個偉大的預言一樣的小說文本也並不是那么容易理解。即使讀懂了這個寓言般的小說,又如何感知卡夫卡之所以悲哀呢?況且還有比悲哀更為深遠的東西包裹在其後。