簡介

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照影片根據真實事件改編。麥可·斯特洛布少校主動請纓,承擔護送在伊拉克陣亡的下士錢斯·費爾普斯靈柩回家的任務,他穿越大半個美國,一路上遇到各種人,直至錢斯下士的靈柩安葬在家鄉。

影片裡,對犧牲的戰士從遺體運輸、遺物的仔細清理、軍裝及殯葬禮儀過程中,你可以體會美國人是如何尊重他們的將士的。詳細地關於對待士兵靈柩的回家過程描寫,應該算是導演的獨特視角。

總之,除了一個官僚點的機場安檢員,本片No壞人。總之,這絕不是一部類似《星條旗永不落》、《決戰以拉谷》類的傷痕作品,也不是《鍋蓋頭》類的反思批判作品。

劇情

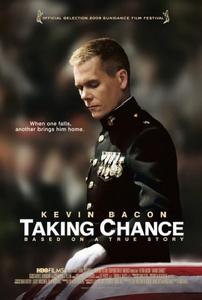

《護送錢斯》海報

《護送錢斯》海報有戰爭必然有傷亡。然而當凱鏇歸來的戰士榮歸故里與親人團聚時,又有誰去關心那些在戰場上犧牲的將士會魂歸何處!

電影幾乎每一個段落、每一個鏡頭都在表達著同一件事,就是對死者及其遺體的尊重。這是一些濃墨重彩、令人沉重的畫面:在軍方的太平間,眾多工作人員一遍遍擦拭著戰士的遺體和染血的遺物,試圖還原其生前的狀態。其中的一個鏡頭極具表現力——一名黑人女軍官用一雙黝黑的、靈巧的女性的手安撫著死者淨白癱軟的手。這手和手的對比所構成的視覺衝擊,一下子令觀眾的心情變得更加沉重。

這是一次漫長而特殊的旅行:從美國東海岸的德拉瓦州多佛空軍基地出發,至美國西北部的懷俄明州錢斯的家鄉,路程超過3000公里。一路上,麥克都感受著普通民眾對護衛隊和錢斯遺體的敬意。靈車司機理查將麥克送至機場並囑託麥克,“讓他們家裡都知道我們惦記著”;機場檢票口工作人員感謝麥克為此做出的奉獻;在飛機上,一名時尚的女孩坐在他身旁,並在和朋友的簡訊中打趣地說自己和一名帥帥的兵哥做伴。當她得知麥克此行承擔的任務後,立即向麥克說:“抱歉,我不知道。”然後對其表示敬意。在抵達目的地後,機長通過廣播告知機上的乘客:“我們的航班此次還搭載著一名陣亡士兵,請大家留在座位上讓護衛隊員先下飛機。”在行李裝卸口,當錢斯的遺體被慢慢運出時,所有乘客、機組人員、搬運工都停了下來,肅穆地站著為逝者禱告。在鄉間的公路上,一名卡車司機看到行駛中的靈車不時脫帽並開啟車燈表示自己的敬意,隨後一輛輛飛馳的汽車都打開了車燈並放慢了車速,自發組成了車隊共同護送這名年輕的戰士回歸故鄉……其實,在影片當中還有很多情節讓我感觸、讓我動容。理查、乘客、機場工作人員、機組人員、司機,他們用自己的方式向永遠安眠的錢斯致敬。雖然他在一場他們並不一定認同的戰爭中失去了生命,但作為一名軍人,他得到了人們最崇高的敬意。

同時,劇中麥克的每一次敬禮也給觀眾留下深刻印象。經歷過海灣戰爭的麥克戰後調回本土從事文職工作。當他看到與自己來自同一個小鎮的20歲陣亡士兵錢斯的信息後,他再也無法迴避軍人的身份和職責,再三向上級請求擔任護送錢斯遺體的護衛隊員。“我沒有上戰場,但我一定要護送這個孩子回家。”他說。作為軍方的護送代表,麥克跨越了大半個美國,在基地、機場、倉庫、車站,一次次以莊嚴、鄭重的軍禮護送著遺體。每一個軍禮,都如同一道特殊的光芒,打動著我。無數個軍禮,勾勒出全劇的亮點。返程途中,麥克認真地填寫護送報告,他回憶著一路上的點點滴滴,細細記錄下無數美國民眾對逝者的尊重。這是一份非公文報告,浸透了麥克的真情實感。麥克甚至划去了“報告”一詞,將題目改為“TAKINGCHANCE”,因為他覺得一路上,是錢斯使活著的他在前進,直到錢斯下葬,永遠長眠在他熱愛的家鄉。

主要演員

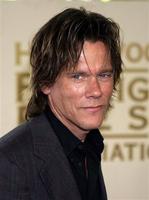

凱文·貝肯

凱文·貝肯凱文·貝肯(KevinBacon)於1958年出生於賓夕法尼亞州的費城,父親埃德蒙·貝肯費城著名的城市規劃專家,母親魯思·貝肯是一名教師,也是一名自由主義者,兄弟麥可·貝肯是一名歌手。凱文曾經與麥可就讀於費城朱莉婭·雷諾茲大師實驗與展示學校;除此之外,他還在費城管理學校學習過藝術。1976年,凱文在高中畢業後前往紐約尋求發展。同大多數好萊塢明星一樣,凱文一邊在戲劇學校讀書,一邊到餐館打工賺取學費。1978年,凱文出演了他的首部影片《動物屋》(AnimalHouse),不過這部影片並沒有引起人們的關注。1982年,在出演了一系列的、沒有得到足夠關注的電視劇和電影角色之後,凱文在影片《用餐者》(Diner)中的突出表現得到了觀眾的認可,而這部影片也成了他在表演事業上的轉折點。

1984年,凱文主演了賣座影片《渾身是勁》(footloose),使得他加入到了主流演員的行列,也使得他獲得了許多與著名導演合作的機會。1991年,他主演了由奧里弗·斯通執導的影片《刺殺甘迺迪》(JFK),並在此後出演了一系列的廣大影迷們熟知的影片,其中包括《歡喜俏冤家》(HeSaid,SheSaid)、《義海雄風》(AFewGoodMen)、《灌籃高手》(TheAirUpThere)、《狂野之河》(TheRiverWild)、《一級謀殺》(MurderintheFirst)、《小狗波圖》(Balto)、《阿波羅13號》(Apollo13)、《沉睡者》(Sleepers)、《在美國撒謊》(TellingLiesinAmerica)、《純屬虛構》(PicturePerfect)、《玩盡殺絕》(WildThings)、《真愛赤子情》(DiggingtoChina)、《亡靈呼喚》(StirofEchoes)、《麻醉性謀殺》(Novocaine)、《陷入絕境》(Trapped)、《神秘河》(MysticRiver)、《裸體切割》(ntheCut)、《愛情少年》(Loverboy)、《美容店》(BeautyShop)、《何處尋真相》(WheretheTruthLies)和《死刑》(DeathSentence)等。

此外,凱文還是一名歌手,是“貝肯兄弟”樂隊的一名成員。到目前為止,該樂隊一共發行了三張專輯,其中包括1997年的《弗洛索科》(Forosoco)、1999年的《到那裡去》(GettingThere)和2001年的《無可抱怨》(Can'tComplain)。

影片特色

《護送錢斯》

《護送錢斯》對美軍殯葬流程感興趣者,可看到軍用和正式的棺材,美國國旗的疊法,遺體和遺物的運送清理,及殯葬禮儀程式。對美軍軍服感興趣者,也可看到各式各樣漂亮的軍裝、勳章及士兵身份牌。另外演員的表演態度還算認真,就是看看凱文·貝肯這個“透明人”。

一部平淡的電影,卻蘊含著濃濃的美式愛國主義,對比我們的口號式空洞愛國主義教育,讓人深深震撼,軍人為國捐軀是一種榮譽,軍人的犧牲不應該僅僅是民政部門的撫恤。

影片的情節可以用一句話概括,曾參加海灣戰爭的麥克•施特博爾上校自願護送在伊拉克戰爭中殉國的一等兵錢斯•費爾普斯的遺體回懷俄明州的老家,以及在這一路上所見,所聞,所感。麥克•施特博爾上校護送遺體的過程中,每到一處嚴肅認真地對待每一天細節,一次次的立正敬禮,但手臂一次次緩緩地抬起,又緩緩地放下時,中間還穿插錢斯遺體被送往美國、遺體和義務接受清洗的畫面,當所有在場的人都默默為這位殉國士兵默哀的時候,我們可以感受到這並非只是形式主義的放大,而是對人性,對生命的無限尊敬和熱愛。

影片評價

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照《護送錢斯》中最深印象的是每次棺槨出現,上校都要慢慢敬一個軍禮,旁邊的平民也會脫帽致敬。這種形式化儀式感很明顯的場景每次出現卻都讓我感動不已。社會中存在很多不同的儀式,我們對這種走形式的做法深惡痛絕,因為這種走形式的做法忽略了形式本來的意義,而只關注於怎么走,誰來走。至於是為了誰而走,為什麼制定這樣的儀式就沒人在意了。

護送的旅途沒有多少波瀾,最終錢斯落葉歸根入土為安,平凡的旅程中只有對生命尊嚴的保護讓人動容,就像那一次次的軍禮,樸實無華,卻又意蘊深重。

這又是一部關於伊拉克戰爭的影片,戰爭給人類帶來的傷害是永無止境的,所以才會有人說只有死者才能看見戰爭的結束。不過導演在影片並沒有如其他反戰影片一樣,深深去追尋和責問這場戰爭罪魁禍首,而僅僅是出於對忠於使命,戰死沙場烈士的哀思。這確實是一部老美的主鏇律影片,甚至有網友建議中國人好好學習此類影片的拍攝技巧,但如果真的有人去學習模仿的話,想必也只能得到“畫虎不成反類犬”的笑話。究其根本,乃是中美兩國的文化觀念的巨大差異。

片中沒有出現直接批評美國政府的台詞和場景,但我卻不得不思考,片中的路人、殯儀館人員、託運工等平民都對死者很尊重,包括軍隊里的戰友、長官也對逝者心存悲憫,那是由誰導致了他的死亡呢?這種批評在電影中並不是表現的主要內容。

影片賞析

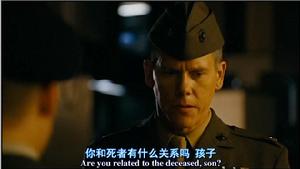

影片截圖

影片截圖從比林斯機場到錢斯的家杜波伊斯鎮需要5小時的車程,在裝運殯儀車之前,麥可仔細地為錢斯的棺木拆除了航空包裝,並整齊地包裹了美國國旗。在接下來看似枯燥的行車旅途中卻不經意地迎來了本片的第一個高潮,懷俄明地處洛基山脈,境內有聞名遐邇的黃石國家公園,在護送錢斯的旅途中雖然窗外風景如畫,但是麥可中校卻無心欣賞,心中的責任感讓他心無旁騖。一輛卡車從左側超車吸引了他的注意,卡車司機在與中校的車平行時打開了汽車的前燈。隨後,更多的車超過了他們,並同樣打開了車燈,當鏡頭的視角掃到汽車的後窗,在他們的身後更多的車排成了一列伴隨著他們同行,並且同樣亮著車燈。當鏡頭從遠處拉到廣角端,令我們驚奇的一幕出現了,之前超過的汽車並沒有離開,而是在靈車之前開路。一列自發的護送車隊在群山中蔓延,他們用自己的光明為逝者照亮天堂之路,他們用自己的護送安慰自己的靈魂。看到這裡,即便是鐵石心腸也不得不為之動容,一股電流涌到腦際,不覺中眼眶已有些許濕潤。

靈柩送抵杜波伊斯鎮的當晚,當地退伍老兵為錢斯舉行了紀念活動,很多人對麥可中校表示感謝,因為一位高級軍官護送士兵靈柩回鄉是一份光榮,而中校始終表示能夠護送錢斯回家是他的榮幸。在這裡,錢斯的戰友安茲中士向中校介紹了錢斯的為人、英勇和犧牲的經過,他為自己不能挽救戰友的生命而表示深深的自責,當他說到“我就是無法相信我還活著而他沒有”時,麥可中校勸慰他:“我很高興你能在這裡”。是的,中國有那么一句話“活著就好”,當一個人經歷過槍林彈雨和生離死別,還有什麼比活著更重要的呢?雖然麥可如此勸解他人,但是他自己也為不能親歷戰場而深深地自責,他甚至覺得自己已經不是一名真正的海軍陸戰隊隊員了。一位參加過韓戰的老兵對他說:“你把錢斯帶回家了,你就是他的見證人了,要是沒有一個見證人,他們就這樣消失了!”他們的犧牲不是無謂的,他們的價值和精神需要見證者的傳遞,他們的光榮需要別人的分享,他們的為國捐軀需要得到社會的認可和崇敬。這句話讓麥可意識到了自己的價值所在,他給予了錢斯所能得到的最高尊嚴,並且在護送過程中分享了錢斯的光榮,他的軍人身份和價值得到了所有人的認可,他得到了釋懷。

在第二天的告別儀式上,全鎮的居民自發地聚集在一起悼念錢斯,並且一路目送著錢斯的靈車前往墓地,在接近墓地的道路兩邊童子軍手持國旗站成兩列為錢斯守護最後的路程。葬禮按照軍禮進行,儀仗隊鳴槍致敬,禮畢後海軍陸戰隊員分別將兩面國旗摺疊整齊後分別交到錢斯已經離異的父母手中,“來自美國總統、海軍陸戰隊統帥,以及一個充滿感激的國家,請接受這面國旗作為您的兒子對他的國家忠誠服務的證明,願主保佑你!”而錢斯的父親,同樣是一名越戰老兵,他將自己兩枚分別刻著“1960”和“越南”字樣的勳章永遠地留給了自己的兒子。當參加葬禮的人群漸漸離去了,在蒼茫的墓地中只有麥可中校和錢斯的靈柩,麥可噙著眼中的熱淚向錢斯敬了最後一個禮,這是軍人向軍人的告別。

他完成了自己的使命,在回去的旅途中,他脫下了軍裝換上了便服。經過了這一切,他已經不再把護送錢斯看成一件單純的任務,他已將錢斯看成了自己的兄弟,就像之前遇到了那位送自己哥哥回家的護送員一樣,於是他將冷冰凍的任務報告標題改成了《護送錢斯》。“我看著他們伴隨他走過了最後十五碼,我覺得…只要他還能動,他就仍然活在某些人心中,當他們將他安葬之後,他安息了。”他得到所有人的尊重和崇敬,他身蓋著國旗入殮,國家沒有忘記他,公民沒有忘記他,他從踏上祖國的那一剎那起就受到有尊嚴的對待,他的死是有價值的。麥可重新回到了自己的家庭,拋開了心中的負擔,盡享與親人團聚的天倫之樂,戰士與人情並不對立,這也是他們所要守衛的,“如果這個世界有更多像菲爾普斯.錢斯這樣的人,就不需要海軍陸戰隊了。”

影片的結尾以片段預告的方式用錢斯過去的照片和錄像展現了錢斯短暫的童年,印證了安茲中士對錢斯的評價,更加突出的是,錢斯是一名士兵,但是他首先是一個人,一個活生生的人。

這部影片改編自真實的故事,來源於麥可中校這篇護送報告在網路的傳播,也許這樣的事情每天的都在發生,只是一名高級軍官的參與使其更具有了代表性。軍人不管是因為對外參與何種性質的任務而身亡,但是對於他們為國捐軀的性質是同等的,作為他們的祖國有義務讓他們受到有尊嚴的對待!

影片截圖

影片截圖毫無疑問這是一部宣揚美國價值的主鏇律電影,對於通常意義上的主鏇律電影我們的定式往往離不開“灌輸”、“說教”、“蒼白”等印象,從而讓我們從主觀上對主鏇律電影產生了一種發自內心的排斥,但是《護送錢斯》卻徹底顛覆了主鏇律在我內心的印象。沒有偉岸光輝的英雄形象,沒有驚天動地的人物事跡,更沒有一波三折的情感歷程,《護送錢斯》卻能夠像一條溫潤的小溪緩緩地流過我們的心房,讓我們這些並不十分了解美國文化的人也能從內心深處迸發出莫名的感動,《護送錢斯》究竟是怎么做到的呢?

真實是一把無形的卡尺,只有真實方可打動人心。不可否認,《護送錢斯》作為一部電影不可避免地會運用一些藝術化的渲染,但是一件普通的事件、一些平凡的人物、一些自然而然的舉動在樸實無華的表演中是顯得如此地真切。也許,伴隨著美國對外戰爭的持續,這樣的事情可能每天都在發生,可能發生在每一個人的身邊,所以即便是那些最不起眼的角色,他們的表演依然是那么自然而毫無破綻,他們的敬意甚至不是源自表演的需要,而是從內心油然而生。

影片並沒有從正面來塑造錢斯的形象,導演沒有重現戰場的慘烈和錢斯的英勇,甚至除了結尾那些錢斯童年的剪影影片從前到後都沒有展現錢斯的容貌。但是,當我們看完整部影片,卻能夠非常清楚地感受到那就靈柩內並非一具僵硬的軀殼而是一個活生生的,更多的信息來自第三方的轉述,戰友和朋友們對錢斯的描述和介紹,指揮官在信中對錢斯的評價,錢斯的英勇和對戰友的友情最後由錢斯所獲得的6條勛帶得到了客觀的佐證。所以,麥可中校直到錢斯入土為安前依然把他看作是一個活著的人,他不但是錢斯的護送者,更是錢斯的戰友,所以他絕不允許自己讓錢斯忍受孤獨的煎熬。

幕後製作

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照這是一部真實事件為題材拍攝的電影,電影的時間只有70分鐘,情節也是出奇地平淡,沒有曲折的劇情,沒有意外的情節,沒有孤膽英雄,沒有正反派,甚至沒有男歡女愛。

整部電影只是在如實地敘述一件看上去再平凡不過的事情,海軍陸戰隊參謀部的麥可中校主動要求擔任靈柩護送員,護送在伊拉克戰爭中陣亡的19歲一等兵錢斯的遺體回鄉安葬的故事。

影片以純黑色的背景拉開了序幕,並夾雜著戰場交火的錄音,戰爭充滿了流血和殺戮,黑色則籠罩著死亡的陰雲。如果為人父母,當你的子女被捲入到一場戰爭之中,那么最令人恐懼的事情便是陌生人的敲門。不幸的是,而對於錢斯的父母而言,最擔心的事情還是成為了現實,他們沒有等到兒子的凱鏇,卻等來了犧牲的噩耗。

幕後花絮

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照影片改編自第80屆奧斯卡最佳紀錄長片提名影片《回家行動:記錄戰火》。

本片是2009年“聖丹斯電影節”的參賽片,並獲得了劇情類“最佳評審獎”(Grand Jury Prize)的提名。

影片根據真實的故事改編,其來源是海軍陸戰隊隊員麥可·史特伯爾上校的日記。

本片是一部小成本的影片,劇組沒有專門為影片單獨配樂,影片的音樂來自於HBO的音樂素材庫。

本片是導演羅斯·卡茲獨立執導的長片處女作。

精彩對白

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照中士:你知道,很多新兵,包括我在內,從新兵訓練營出來之後都像變了個人。但是,錢斯,他從新兵營回來後,當然他是海軍陸戰隊了,但他還是那個錢斯……還是那個臭屁的笑臉。他只要一笑就成能拋開任何事。在拉馬迪我們遭遇第一次迫擊炮襲擊,所有人都在叫喊,“穿上凱芙拉!穿上你的防彈衣!”我們都被嚇傻了,就好象“歡迎來到伊拉克”。大家都在亂跑,都想鑽進掩體。菲爾普斯,他穿著拖鞋,拿起步槍,衝到外面,好像在說“他們在哪?”大家都喊“菲爾普斯,快回來,找掩護!”他還是站在外面,穿著他的拖鞋。

Mike:Sir,lastnightIreadtheDODAnnouncementaboutPFCPhelps.Heisfrommyhometown,Clifton,Colorado.怨Sir,ifthedutydoesfalltous.Iwouldbehonoredtoescorthimhome.

Sir:It'salittleunusualforanofficertoescortaPFC.

Mike:Iwouldverymuchliketodoit,sir.

麥可·史特伯爾上校:長官,昨晚我有讀到國防部的關於一等列兵菲爾普斯的通告。他來自我的家鄉,科羅拉多的克里福屯。長官,如果這個使命降臨在我們身上。能護送他回家將使我感到無比榮幸。

長官:由士官護送一個列兵這有常理啊。

麥可·史特伯爾上校:我非常願意這樣做,長官。

看點

《護送錢斯》劇照

《護送錢斯》劇照這其中有幾個片段很耐人尋味:

片段一:當靈柩從費城機場搬運至飛機的過程中,在數十米外的候機樓有兩位孩子透過厚厚的玻璃見證了整個過程。也許他們還不明白下面所發生的一切,但是他們一定從好奇中感受到了肅穆和莊嚴,麥可中校忠於職守和一絲不苟的形象將給他們的幼小的心靈烙下深深的印記,他們感受到了軍人的威嚴和光榮,這也許會成為他們長大後報效祖國的動力,用國內通常的說法就是榜樣的力量。

片段二:在飛往明尼波利斯的班機上,一位空姐將一座十字架贈給了麥可中校,於基督教而言十字架是個人最重要的護身符。當得知陣亡者的靈柩就在身邊,每個人都希望自己能做些什麼,這位空姐無論與死者還是護送員都素不相識,但是她以自己的方式在不驚擾其他乘客的前提下表達了自己的敬意,中校在後來將這份珍貴的禮物轉贈了錢斯的父母。

片段三:麥可和靈柩抵達明尼波利斯後需要過夜等待第二天轉機,雖然政府已經為麥可預訂了當地的酒店,但是中校拒絕離開而堅持在倉庫陪伴錢斯,只是向機場工人要了一把椅子、一條毯子和一件禦寒衣物,他的話堅定而又發自內心:“我真不想把他一個人留著這裡”。而事實上,麥可中校徹夜未眠,在他心裡錢斯不是一具僵硬的屍體,而是一個活生生的生命,是他的兄弟,所以他不能丟下錢斯不管。這是他的使命,更是他的心意。

片段四:在搭乘前往比林斯的班機時,一位美麗的女孩成為了麥可的鄰座,由於並不知情她對中校開了一些玩笑。當飛機降落後,機長告訴全體乘客,飛機上搭載了一位陣亡士兵的遺體,希望能讓護送員和靈柩先行離開。當女孩知道了這一切後,立刻用嚴肅代替了笑容,她向麥可表示道歉並希望得到他的原諒。當麥可向搬運中的靈柩敬禮的時候,女孩和同機的所有乘客一起行注目禮,人們在默默地為一個素不相識的捐軀者隱隱抽泣。