基本信息

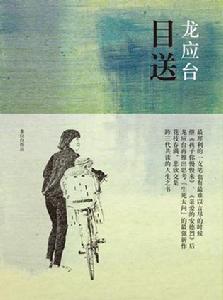

《目送》

《目送》《目送》共由七十四篇散文組成,是為一本極具親情、感人至深的文集。由父親的逝世、母親的蒼老、兒子的離開、朋友的牽掛、兄弟的攜手共行,寫出失敗和脆弱、失落和放手,寫出纏綿不捨和絕然的虛無。正如作者所說:“我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默地告訴你,不用追。”

作者簡介

龍應台

龍應台龍應台,一九五二年出生於高雄縣大寮鄉,一九七四年畢業於台南成功大學外文系,後獲美國堪薩斯州立大學英文博士學位,曾任教於美國、台灣、德國多所大學。一九九九年至二零零三年春為首任台北市文化局局長,現任教於香港大學及台灣清華大學。

著有《野火集》、《銀色仙人掌》、《百年思索》、《我的不安》、 《孩子你慢慢來》等十多部作品。

近年來常駐三個地址:香港沙灣徑二十五號濱于海,台北仰德大道白雲山莊藏於山,金華街月涵堂隱於市。寫作教書兼成立基金會推動全球意識之餘,最流連愛做之事,就是懷著相機走山走水走大街小巷,上一個人的攝影課。

創作背景

繼暢銷書《親愛的安德烈》之後,龍應台再推出思考 “家族人生情感”的力作《目送》。該書中文簡體版終由三聯書店引進出版,書中七十三篇文字一改犀利的文風,以溫柔婉轉的文字,寫父親的死亡、母親的衰老和失智、兄弟的“人生不相見,動如參與商”,從牽著孩子幼小的手,情意滿滿的親情,到青春後期孩子與自己漸行漸遠的背影……

曾經以《野火集》等為人熟知的“憤怒”龍應台而今轉型溫情。

《目送》這個書名來自於龍應台近期在華文網路點閱率最高的同名文章,在文中她寫了生命中兩件 “小事”:兒子十六歲到美國當交換學生,在機場,她看著兒子通過護照檢查、進入海關,背影倏地消失,沒有回頭;多年後,她父親在醫院的最後時光,她又看著輪椅上被護士推回房的父親背影。這讓人想起八十多年前,朱自清那篇膾炙人口的 《背影》,《背影》講述的是父子兩代的情感,而 《目送》牽繫三代,用工筆素描的方式勾勒出每寸光陰中觸動自己的親情 “背影”。

2004年,龍應台父親的逝世讓她體味到人生如同 “暗夜行山路”。除了父母兄弟,小時候的龍應台沒有其它家族親人,在父親去世前,五十多歲的她從未經歷過任何至親的死亡,因為這一背景,她對許多 “人生基礎課程”的學習有著嚴重的時間上的延遲。父親的逝世,是她第一次上“生死大課”,她也開始獨自去咀嚼和消化人生不可逃脫的生老病死,“有些事,只能一個人做。有些關,只能一個人過。有些路啊,只能一個人走。”父親過世、母親失憶,死去與老化的演繹,加上兒子成長迫使作母親的她要獨立, “五十歲了,我的人生課程才從頭上起。”龍應台說,有了對生死的經歷之外,開始覺得大部分社會議題其實都只是枝微末節。不過,她說 “評論與文學,兩者都是我”。