概述

《白堊紀公園》

《白堊紀公園》4D電影《白堊紀公園》片長12分30秒,屬於數字電影規格。該片由國家自然科學基金資助,以“熱河生物群”研究成果為基礎,運用3D技術寫實地復原一億多年前的古生物形象和生存故事,首次將我國重大原創性科研成果搬上螢屏。

《白堊紀公園》是我國第一個此類題材的3D技術影片。因為4D的座椅具有噴水、噴氣、振動、掃腿等功能,因此將營造一種與影片內容相一致的環境。隨著劇情的變化,觀眾可實時感受到風暴、雷電、下雨、撞擊、噴灑水霧、拍腿等與立體影像對應的身體感觸,觀眾能身臨其境般地感受到古代生物上天入水、飛翔奔跑的樂趣;伸出手,仿佛可以摸到現代鳥類的祖先,親身體驗1億2500萬年前中國東北火山爆發時一切灰飛煙滅的景象。

《白堊紀公園》的4D效果根據影片內容的節奏以及立體出屏情況來安排,有疏有密,加上特效的疊加刺激。4D特效配合影片的節奏將觀眾的情緒推向高潮,在火山爆發一幕,影院會有熱風、紅光、閃電、座椅震動、座椅升降等特效,將給觀眾營造現場感並增加感官刺激。

內容簡介

《白堊紀公園》

《白堊紀公園》一隻生活在白堊紀的三燕麗蟾撲通躍入水中,激起的水花直濺臉頰;接著,中華龍鳥、四翅恐龍、尾羽龍、孔子鳥、遼寧古果、強壯爬獸、始祖獸、中國袋獸等遠古生物一一在眼前栩栩如生、立體呈現……逼真的立體效果、斑斕的視覺呈現仿佛帶著觀者穿越時空隧道,回到了1億多年前的白堊紀。

4D電影是在3D立體電影的基礎上增加各種環境特效,如震動、霧、雨、雪、風、閃電、氣味、氣泡等。通過特效控制系統與影片中的情節進行配合,觀眾帶上特製的偏振立體眼鏡,便可欣賞到呼之欲出的立體影像。

製作過程

角色設定

《白堊紀公園》角色選定

《白堊紀公園》角色選定影片在前期創作時候的碰撞可謂是電石火花,其中包括在眾多化石中選取角色的分歧、立體鏡頭設定的分歧、美術風格的分歧等等,但其中影片的科學嚴謹性和娛樂性之爭最為激烈。中科院專家要求從場景、角色到劇情設定都必須有嚴謹的科學性,但美國投資方考慮4D電影的發行,要求影片要有戲劇衝突以及娛樂性。

場景設定、角色做真實科學復原,劇情上採用生物鏈的矛盾衝突線索,可以做到兼顧真實性與娛樂性。正如我們看到的Discovery和BBC的影片一樣,做到了藝術性與科學性的完美結合。

影片製作的最大挑戰在於可以參考的資料很少,在化石復原和一些自然環境的還原上,我們都嚴格按照專家所提供的科學資料,並經過反覆溝通以保證全片科普的嚴謹性。其中在世界上第一朵花——中華古果的復原過程中,為了復原其原貌,我們和專家反覆溝通和修改達數十次。

影片中的角色共有21個,這些1.25億年前的生物均由模型師按照專家所提供的考古挖掘信息和化石進行復原製作。我們根據化石所顯示出的骨骼形態,加上現有的一些動物的肌肉解剖圖,反覆推敲後再發回給專家確認,如此反覆數次才最終得以完成。材質就更加花費製作人員的一番心思,為了能如實展現這些遠古生物的本來面貌,製作人員大量的參考各種考古資料和生物圖鑑,反覆的渲染合成測試,才最終達到專家們的認可。

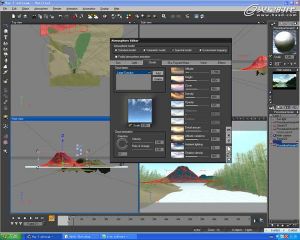

景觀製作工具VUE的使用

《白堊紀公園》製作過程

《白堊紀公園》製作過程影片需要復原大量的自然景觀,可是1.25億年前的自然景觀不得而知,只能根據資料推斷當時的環境。專家認為那個年代的植被基本都是裸子植物、蕨類、古銀杏、衫木等,不會有被子植物。我們找遍Discocery、BBC的影片以及和那個年代環境類似的好萊塢電影后,繪製草圖,反覆和專家溝通確認。

風格確定以後,擺在面前的問題是用什麼方法實現這么大量的自然景觀復原?VUE的TerrainEditor是很直觀的地形編輯器,除了程式內置了一些地形外,你還可以用筆刷自由控制地形。我們根據美術設計編輯需要的地形結構,然後再控制地形上面植被的分布方式,得到我們需要的場景構圖。

VUE最強大的感覺就是它的大氣效果,渲染出來的效果非常寫實。我們需要做的就是調節需要的大氣效果,包括天空的雲彩、色溫、太陽、風等。

影片共有121個鏡頭,除了大全景的自然景觀使用VUE軟體製作,近景場景在Maya中完成製作,環境中的整體構圖以蕨類、輪藻和裸子植物為主。為了在有限的條件下使整個場景豐富,場景建模師也著實花了一些功夫,除了通過這些有限植物的高矮來做一些層次劃分,更多依賴豐富的燈光和霧效。

技術工具開發

《白堊紀公園》

《白堊紀公園》主要使用Maya來進行製作,經過多年經驗的積累,自行開發針對模型、setup、動畫、材質燈光、特效、渲染、4D立體製作以及檔案管理等各方面的工具,用這些工具可以最大程度的最佳化我們的工作流程以及提升製作效率。

4K影片的貼圖是非常大的,都從伺服器上讀寫也容易影響網路的速度,我們使用的貼圖管理工具可以很好的解決這個問題,製作過程中放在本地製作,製作完成後通過mel統一上傳到伺服器,即方便製作也不影響網路流量。

在燈光方面,Maya製作燈光的場景都有一個基礎燈光組,是一個有24盞聚光燈的GI燈球和一個平行光組成的套燈。GI燈用來模擬室外光的全局照明,平行光用來模擬太陽並產生主陰影,場景的基礎色調也由這個套燈來做初始統一。因為全片的121個場景,分為三個部分:近景的水下、林間,及大全的山林景觀,大全場景在這個項目里的解決方案是VUE,所以與Maya燈光無直接關係。林間的燈光布置除了基礎套光以外,主要有兩點:1.林子層次關係的冷暖光氛圍安排;2.通過燈光貼圖模擬茂密樹葉所生成的斑駁投影。水底的燈光氛圍除了以上兩點,還需要加上一盞模擬水底光斑的氛圍光源,一般根據場景特點由平行光或聚光燈配合貼圖完成。

在霧效方面,也主要有兩點需要注意:一是通過體積霧來模擬林子或水下空間的深度感覺,二是通過燈光霧來模擬樹葉間隙所投下的霧狀光柱或水下陽光折射進水底的光柱。

在影片白堊紀公園製作過程中,隨著場景的複雜和細節程度的增加,片子的渲染速度也是變得很慢,為了解決這個問題,技術組開發了一個場景最佳化外掛程式,可以在不影響動畫、骨骼蒙皮的前提下,最大限度的清理場景內的垃圾信息和歷史記錄。

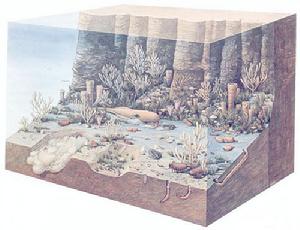

製作背景

白堊紀化石

白堊紀化石距今1.25億年的熱河生物群,是發現於中國東北的遼西、冀北及內蒙古東南部的一個化石寶庫,被譽為20世紀全球最重要的古生物發現之一。地球上的第一隻帶羽毛的恐龍、第一隻鳥喙、第一枚翼龍蛋、第一種敢於捕食恐龍的中生代哺乳動物、最原始的羽毛、最早的真獸類……這裡的化石書寫了生命進化研究方面一連串的世界第一。這裡特有的長羽毛的恐龍,以及大量殘留著恐龍特徵的早期鳥類,為鳥類起源於恐龍這一爭論了一個半世紀的科學假說,以及鳥類羽毛的起源和演化,提供了結論性的證據。這裡發現了現代哺乳類最早的祖先——始祖獸和中國袋獸,從某種意義上說,包括我們人類在內的幾乎所有現代類型的哺乳動物,都從這裡發源;這裡發現了地球上的最早的花之一,解答了困擾科學家100多年的“達爾文的討厭之謎”。

十幾年來,我國一批全球知名的古生物學者對熱河生物群的深入研究在世界上產生了驚人的影響,已在世界頂級學術期刊《科學》和《自然》上發表了近50篇相關論文。同時,重視並熱愛科普工作也是這個以中青年學者為主的研究團隊的一大特點。其中,由徐星撰寫的科普文章《飛向藍天的恐龍》,發表不久就被選入了全國版中學語文教科書。

2008年春的一個晚上,編劇撥通了周忠和的電話。兩人在電話中當即約定,聯合向國家自然科學基金委員會申報一個科普項目,以3D技術重現角色形象和生存故事,把這項中國重大原創性科研成果搬上螢屏。

根據石板上的骨骸殘留和印記,運用3D技術寫實地復原一億多年前的古生物形象,是一項很具挑戰性的工作。因難度巨大而成本高昂,國外的影視作品也屈指可數,國內的影視機構更是有意無意地長期忽視這樣的題材。《白堊紀公園》將成為我國第一個此類題材的3D技術影片。

製作團隊

由國際古生物協會前主席、中國科學院院士張彌曼,以及美國科學院外籍院士周忠和研究員共同擔任科學總顧問,中科院古脊椎所研究員徐星、汪筱林、王元青等擔任科學顧問,以“熱河生物群”研究成果為基礎,由國內影視人策劃,上海睿宏文化傳播有限公司製作。

首映

《白堊紀公園》首映式

《白堊紀公園》首映式2010年5月7日在浙江省科技館隆重首映。在新片首映式上,中國古動物館館長、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員王原說,所有影片中的一切,都真實存在過,帶羽毛的恐龍、地球上第一朵花、第一隻有喙的鳥以及現代哺乳動物的遠祖,他們都有化石原型,都是屬於熱河生物群的壯麗生命。他自己本人長年研究的項目,就是影片中一種兩棲類動物。

浙江省科技館4D影院每天上下午各播放一場,雙休日和節假日則將增加到5場左右。