作品賞析

《清閟閣墨竹圖》

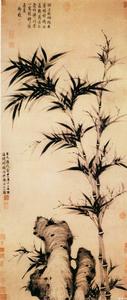

《清閟閣墨竹圖》《清閟閣墨竹圖》軸,元,柯九思作,紙本,墨筆,縱132.8cm,橫58.5cm。

本幅自識:“至元後戊寅十二月十三日,留清閟閣,因作此卷。丹丘生題。”鈐“柯氏敬仲”。

柯九思書、畫俱能,尤其是墨竹畫影響深遠。此圖作於倪瓚書齋“清閟閣”。圖中兩竿修竹依岩石而立,竹節遒勁挺拔,竹葉行筆沉著穩健,以深墨為面,淡墨為背,一如後人形容其墨竹“大葉長梢動冕旒”。石用長披麻鉤皴,圓勁渾厚,富有質感。整幅畫風神飄逸,格高韻足,自有一股勁挺拔俗的清剛之氣,在元代的畫竹大家中自成一格。沙門維則在柯九思的一幅《竹林大士像》上題曰:“柯丹丘墨竹妙天下,其法出於文湖州。而畫觀世音,則千百中之一也。蓋丹丘遊戲翰墨,不作行家蹊徑,興來縱筆,固有出於丹鉛粉墨之外者。佛不云乎?以法眼觀,無俗不真;以世眼觀,無真不俗。信然哉!”這似乎透出了一點在元代畫竹名家林立之中,柯九思得以自一個鑑定家而成畫竹一大家的玄機。

竹,由於被傳統文人賦予了“虛心異眾草,節勁逾凡木”的人格象徵,因此,自宋代文同等人倡導始,到元代已成為極受歡迎的繪畫題材。從技法上看,有勾勒填色的“畫竹”與墨筆寫意的“寫竹”之分。此圖即屬於“寫竹”一路畫法。柯九思曾主張:“畫竹寫乾用篆法,枝用草書法,寫葉用八分或用魯公撇筆法。”(《珊瑚網·畫跋·卷八》)觀此圖畫法,拳石皴法渾厚,實源於董巨一派,而墨竹則全法文同。作者以淡墨寫乾,用筆挺拔圓渾,宛如篆書,竹節兩端再復垂墨,不勾節卻連屬自然。竹葉行筆沉著穩健,一如後人形容他的墨竹“大葉長梢動冕旒”,以深墨為面,淡墨為背,正是源自文同。(米芾曾言:“……(畫竹)以深墨為面,淡墨為背,自文同始。”)再加上勁健的小枝穿插其間,使叢竹於莊重、淳厚之中顯示出活脫的生韻。

影響

墨竹畫自唐代開始盛行,宋以後更是名家輩出。由宋入元,中國畫由“院體”畫漸漸蛻變入“文人寫意”的時代,而墨竹畫也漸漸由“雙鉤”寫真演變為書法寫意。柯九思對於墨竹畫的重要貢獻,就是在這風雲變幻的時刻,進一步發揚光大了趙孟頫\所倡導的“以書入畫”的理念。柯九思晚趙孟頫\36歲,曾拜在趙的門下,趙孟頫\著名的題畫詩“石如飛白木如籀,寫竹還於八法通。若也有人能會此,方知書畫本來同。”最早就是題在柯九思的墨竹圖上,可見對柯寄以厚望。柯九思進一步闡述了“寫竹”法:“寫乾用篆法,枝用草書法,寫葉用八分,或用魯公撇筆法,木石用折釵股、屋漏痕之遺意。”

文人倡導的“以書法入畫”,使畫面上鉤皴的線,點垛的點,擦染的塊面,墨色的枯、濕、濃、淡,更富於變化,更有情趣,更有難度,更適合文人的欣賞。這無疑提高了中國畫的文化含量。也由此引導書法以題款和詩文的形式進入畫面,為“書畫一體”開創了一個新的時代。

作者介紹

柯九思(1290-1343),字敬仲,號丹丘生、五雲閣吏,台州仙居(今屬浙江)人。文宗時官至奎章閣特授學士院鑒書博士。曾為文宗鑒定所藏書畫。凡內府所藏法書名畫,皆由鑑定,又善鑑識金石。罷官後寓居松江(今屬上海市)。擅書法,學歐陽詢而雄健穩秀。精畫墨竹,師法文同一派,筆墨蒼秀,竹乾挺拔圓渾,寫竹枝用草書法,並點綴以樹石、荊棘、野卉,饒有生趣。槎芽竹石,師蘇東坡。間作山水。存世書跡有《老人星賦》等,畫跡有《清閟閣墨竹圖》、《晚香高節圖》、《雙節圖》等。著有《竹譜》。能詩文,有《丹丘生集》輯本。