簡介

《望長城》景點

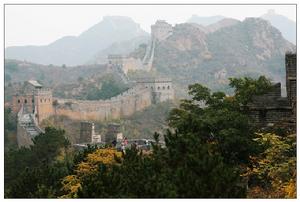

《望長城》景點十二集大型電視紀錄片《望長城》,被人們稱之為"中國紀錄片發展的里程碑"。主持人沿著長城遺址走,長鏡頭始終跟隨著主持人,考察長城修建、變遷,以及長城在中國歷史上的作用、長城對人民物質和精神生活的影響、長城與當今自然生態及人口遷徙變化的關係等等。全片不僅考察了長城本身,更多的還表現了長城遺址沿途人民的生活狀態,《望長城》的紀實風格,對以後電視片的影響,一直延續到今天,因此很多人將它當成中國新紀錄片的開端。

播映信息

1991年11月18日《望長城》在中央一套黃金時間首播

《望長城》

《望長城》總編導:劉效禮,現中央電視台軍事部主任

第一、二部主持人:焦建成,錫伯族

第三部主持人:黃宗英,著名電影表演藝術家,趙丹之妻

第四部主持人:張莉,原甘肅電視台主持人,拍攝望長城後成為央視《軍事天地》節目第一任女主持人

相關事件

1988年,日本東京廣播公司(TBS)為慶祝建台40周年,策劃了兩個紀念活動:一是隨蘇聯宇宙飛船拍攝太空,另外就是要與央視的中國同行們合作拍攝《萬里長城》(《望長城》原名),CCTV40多名長城的子孫在長城腳下苦熬了3個春夏秋冬,拍攝了近700小時的素材,最後編成了總長度為626分鐘的大型電視紀錄片《望長城》,以饗天下人,有人說:"《望長城》是對中國電視螢幕的顛覆。""《望長城》是中國紀錄片的吶喊。"央視老台長、原廣電部副部長王楓則說:"《望長城》是個裡程碑。"

《望長城》

《望長城》《望長城》是中國第一部真正意義的同期聲電視記錄片。 陝北歌王---王向榮正是因為《望長城》劇組對他採訪時只是一個在縣城錄過磁帶的民歌歌手而以,從那以後就卻名揚陝北,乃至全國了。

《望長城》之後,中國記錄片進入了黃金時期,1993《毛澤東》,1994《大三峽》,1996《唐山地震二十年祭》,1997《大三峽》,1997《鄧小平》,禁毒記錄片《共和國之劍》........

1993年東方時空誕生,其板塊節目之一《生活空間》屬於欄目化電視記錄節目,“講述老百姓自己的故事”

導演

劉效禮,"范長江新聞獎"獲得者,中央電視台高級編輯。山東壽光人。中共黨員。

《望長城》

《望長城》1962年高中畢業後應徵入伍,後入解放軍陸軍參謀學院電視編導系學習,大學學歷。1966年調入中央電視台。1992年任中央電視台軍事部主任,1996年任解放軍電視宣傳中心主任,少將軍銜。代表作品有:紀錄片《乾枝梅頌》 、 《說鳳陽》 、《眾手編織的花環》、《讓歷史告訴未來》、《中華之門》、《望長城》、《中華之劍》、《毛澤東》、 《鄧小平》等。1980至1983年連續三年被評為中央電視台先進工作者,其中一次為廣電部先進工作者,1983年榮立三等功一次。1988年被評為高級編輯。1991年獲首屆"范長江新聞獎"。1992年當選為中共十四大代表,同年享受國務院政府特殊津貼。是中國視協理事,中國電視紀錄片學術委員會常務理事。

拍攝故事

毛遂自薦

1988年12月9日,劉效禮帶了幾個幫腔的,直接叩開了負責招標工作的副台長陳漢元(也是《望長城》總製片人)的辦公室,毛遂自薦。1962年的夏天,劉效禮高中畢業後應徵入伍,後到解放軍陸軍參謀學院電視編導系學習。1966年,他順利調入中央電視台的前身北京電視台。當劉效禮接到《望長城》這一任務時,他在中央台已經待了整整22個年頭。

《望長城》

《望長城》“上世紀80年代末,中國紀錄片正迫切面臨轉型。在拍攝《望長城》之前,國內紀錄片多以宣傳、說教為主。中國早年紀錄片都是‘畫面+解說+音樂’的敘事方式,片中沒有同期聲,作者往往怕觀眾看不懂,就採取大段解說。”劉效禮介紹。

一個偶然機會,荷蘭紀錄片大師伊文思來中國交流紀錄片創作經驗,大師的發言讓劉效禮對紀錄片創作有了深刻感觸。劉效禮回憶說,當時伊文思直接指出,“為什麼中國紀錄片光張嘴,不說話!”劉效禮感覺臉頰火辣辣的。

其時,國外紀錄片大部分已有同期聲,且隨著技術進步電影膠片在電視紀錄片製作中已可以被取代,同期錄音成為可能。讓電視紀錄片可以實時“說話”,成為改變中國電視紀錄片舊有面貌的突破口。早在創作《讓歷史告訴未來》時,劉效禮已經開始嘗試同期聲,儘管效果很好,但是只限於局部使用,還不足以形成對整個電視界的衝擊。他一直等待著一個更好的機會。

機會終於來了!1988年,日本東京廣播公司(TBS)為慶祝建台40周年,策劃了兩個紀念活動:一是隨蘇聯宇宙飛船拍攝太空;另一個是要與央視的中國同行們合作拍攝《萬里長城》。中央台決定用投標方式挑選《望長城》總導演,訊息傳來劉效禮很興奮。基於22年的電視經驗,他對自己充滿信心。“我準備去投一下標,也想去嘗嘗合拍的滋味”。

12月9日,劉效禮帶了幾個幫腔的,直接叩開了負責招標工作的副台長陳漢元(也是《望長城》總製片人)的辦公室,毛遂自薦。“由於長城是大型防禦工事,兩邊還駐紮軍隊,越往西越艱苦,身為軍人的我有‘天然’優勢。”

半個小時後,劉效禮毫無懸念地成為《萬里長城》(《望長城》原名)總編導。很快,央視台領導組建了團隊,又挑選出另外兩名編導,一位是程宏(現中央電視台副總編輯),時任中央電視台總編室節目部組長,後程宏因故只拍到一半,他推薦魏斌(現社教中心副主任)完成了後半部分;還有一位是崔屹平,原《中國電視報》副社長;其他成員以現役軍人為主。於是,歷時3年之久的艱苦拍攝製作工作開始了。

背水一戰

“咱們生的孩子就是醜也要醜得嚇人一跳!” 導演

導演當劉效禮等人興致勃勃著手拍攝《望長城》時,長城沿線總計十餘家電視台正在播出一部名為《萬里長城》的紀錄片。該作品由河北、陝西、甘肅、寧夏、新疆等電視台把它們自己境內的“長城”記錄下來,集合而成。“這部紀錄片還是採用傳統的‘畫面加聲音’的表現形式,這逼迫我們必須創新,絕對不能重複創作!”《望長城》的製作團隊準備按一種全新的方式和思路把這部片子拍成“重磅炸彈”。

“當時也有人說,《望長城》不如拍兩套,一套求保險,一套求創新。我想了想說,豁出去吧,要乾就自斷後路,背水一戰”。劉效禮給大夥說,“咱們生的孩子就是醜也要醜得嚇人一跳!”

“首先主持人的挑選我們就下了很大功夫”。劉效禮回憶道。雖然當年篩選《望長城》主持人不及現在選秀節目的“海選”規模,但是人選的確定也頗費周折。策劃部最早鎖定的是陳道明和杜憲。當時陳道明正在進行《末代皇帝》的拍攝,杜憲時任新聞聯播主持人,最終因種種原因兩人與《望長城》失之交臂。之後,山西電視台播音員任志宏進入視野,但終因山西台不肯放人而未果。最後劉孝禮等想到了解放軍藝術學院。

軍藝立馬挑來了兩個高挑的美麗姑娘。另外,剛從軍藝畢業的焦建成也來到選拔現場,他長得黑不溜秋貌不驚人,曾在話劇《天邊一束聖火》中飾演炊事班長。當評審問焦建成有何特長時,焦建成乾脆地回答:“男人會幹的事我都會幹,包括開車、騎馬、吃苦。”然後他還別出心裁地用新疆曲調唱了一段《沙家浜》,評審們的天平向他傾斜,最後確定由他擔綱男主持人。

後來,《望長城》的女主持人確定為黃宗英。“當我們把電話打到她家,身為作家的她經不住‘長城’誘惑來到劇組。那天正逢她65歲生日,我們當天給她過了生日,第二天就上路了。”劉效禮感慨道,“這位敬業的老人為了拍攝《望長城》,先後幾次進入到條件非常惡劣的羅布泊。”《望長城》最終形成新、老搭檔滄桑與活力並舉的主持風格。

《望長城》的台本創作由錢鋼、李延國、周濤、劉亞洲、泰忠等國內作家寫了提綱挈領的部分——原名《東方老牆》,歷時一年多。但是剛一開拍,問題就出現了。“《東方老牆》中寫到的拍不到,拍到的又沒有寫,可時間已經不等人了”。作為製片人的陳漢元和郭寶祥、劉效禮三人一合計,“就像陳勝、吳廣一樣‘揭竿而起’,拉出了一個不同以往的創作隊伍,兵分四路開始行動……”

兩個版本

“紀錄片感人的畫面往往是抓取的,而非事先設計。”劉效禮稱自己的團隊是“召之即來,來之能戰,戰之則勝”。“程宏、崔屹平分別帶領A、B兩大組,A組下面又分成兩小組、B組下面也分兩小組,大概七八人一組,兵分四路。”

四路兵馬按《望長城》的四個主題分工合作。第一部《萬里長城萬里長》,講述長城的軍事功能;第二部《長城兩邊是故鄉》,講述長城兩岸民風民俗;第三部《千年干戈化玉帛》,有關騎馬民族和農耕民族的融合;第四部《烽煙散盡說滄桑》,選取的是有關生態的話題。攝製組採取一路一部,一個編導負責一部,一部又分上中下三集的整體結構,這種結構在當時是比較大的創新。

“《望長城》經費主要由日方投資,總計125萬美金”。資金分配很明晰,中國長城學會5萬美元;日本提供6輛尼桑越野吉普車,兩輛中科麵包車,這些車合計經費約20萬美元;餘下100萬美元是拍攝創作經費。

“這些資金總共拍了兩部片子,一部是中國的《望長城》,624分鐘;一部是日本的《萬里的長城》,360分鐘。”兩部作品採取各自創作的方式,由於觀眾不同的審美趣味,因此兩部片子的視角和取材都截然不同。“我們主要聚焦發生在長城兩邊的百姓故事;而日方更關注是誰發現了長城,誰修建了長城,長城的功能等等。兩部作品中只有一個場面——烽火狼煙是合拍的。”劉效禮興致勃勃地介紹說,當時他們還一起做了一個有趣的實驗:到底是烽火狼煙傳信快,還是日本的越野吉普車跑得快?結論是烽火更快。

“《望長城》中有一個飛機追太陽的場景,是在車上抓拍到的,這也成了《望長城》的結尾畫面”。同樣“不期而遇”拍到的畫面還有《望長城》的片頭:一個閃電過後,鏡頭裡出現長城的剪影,配樂清唱“一次一次地走近你,不知道我在你身邊……”當時的攝影徐海嬰抓拍下這個鏡頭後很興奮,立即告訴了劉效禮,劉效禮一看喜出望外:終於有片頭畫面了!在紀錄片的不斷創作中,劉效禮發現:“紀錄片感人的畫面往往是抓取的,而非事先設計。”

一年多後,《望長城》終於進入後期製作階段。《望長城》的粗編在國內完成,精編在日本進行。從前期策劃到《望長城》的最後出爐,總共歷時三年多。

“紀錄”的革命

一個國家沒有紀錄片就像一個孩子在成長中沒有照片。 導演

導演1991年11月18日,《望長城》終於迎來了接受考驗的日子。這一天,《望長城》在中央電視台播出。劉效禮的整個團隊都在焦急等待最後的“審判”。

令他們欣慰的是,《望長城》一經播出就在社會引起巨大反響,業界和學界好評如潮。有學者評價說:《望長城》是真正的“返樸歸真”!“《望長城》片中主持人成為了一個角色,帶領觀眾沿著長城兩岸去感受人情冷暖、人間真諦;長城成為載體,片中重點表現的是長城兩邊的人,他們成為《望長城》的主角。”

中國傳媒大學新聞與傳播學院教授朱羽君認為,“在意識形態至上的電視觀念長期壟斷電視創作的時代,人們對專題片居高臨下的說教已經十分反感。在這樣的背景下,《望長城》的出現著實讓中國觀眾領略了一次久違的感動,該片所奉行的紀實手法更是給當時陳舊的紀錄片創作觀念帶來顛覆性衝擊”,朱羽君稱《望長城》為“一場螢幕上的革命”。

事過境遷,2008年,距離《望長城》的初期創作整整20年,中國電視從改革開放至今已走過漫漫30載。劉效禮說,自己有幸見證了中國電視的艱難起步、蓬勃發展、路經的坎坷,以及轉型的陣痛;同時也經歷了紀錄片事業的興盛衰落、跌宕起伏。

“放眼全球,紀錄片復興是不可阻擋的趨勢,據統計,目前全球共有2600個電影節,其中關於紀錄片的有300多個,越來越多的國家把紀錄片當作媒體播放的主要形式。對紀實手法的重視和運用已成為故事片發展的前沿趨勢。”劉效禮分析說,應和著全球紀錄片復興的大趨勢,中國紀錄片的創作環境應該進一步最佳化。

但是,他話鋒一轉,“就目前國內情況而言,中國紀錄片離市場化還很遠。”儘管中國紀錄片在市場化的進程中不斷嘗試欄目化、頻道化等探索,但是國內紀錄片市場還沒有培育起來。“國內紀錄片的客群畢竟不是大眾,就像住五星級酒店的肯定是少數一樣”。

劉效禮認為,電視紀錄片在市場開拓上應該向電影人學習。“紀錄片在電影市場上具有巨大潛力,前幾年《鳥的遷徙》、《帝企鵝日記》、《白色星球》以及去年的《南京》,這些國外紀錄電影搶先驗證了紀錄片在中國電影票房市場上的巨大潛力。”

提及對中國紀錄片未來前景的期許,這位65歲的老將軍突然停頓下來,意味深長地說,“記得當時很多人說在《望長城》之前,中國沒有紀錄片,《望長城》才是真正意義上的紀錄片,其實,我認為《望長城》體現的正是一種‘紀錄的力量’。”

劉效禮如此闡釋他眼中“紀錄的力量”:一個國家沒有紀錄片就像一個孩子在成長中沒有照片。一個鏡頭,可以承載一個故事,甚至一段歷史的流變;一段影像可以承載一個國家,乃至整個世界。在今天,電視人絕對不是被動記錄時代的工匠,而是時代變遷進程的參與者、建設者、思考者……

評價

創作於上世紀90年代初的紀錄片《望長城》,被譽為“中國紀錄片發展史上的里程碑”。甚至有學者認為:中國“新紀錄片運動”始於該片。

該片彩了主持人串聯的形式,長鏡頭始終跟隨著主持人,考察長城修建、變遷,全面介紹了長城在中國歷史上的作用,長城對人民物質和精神生活的影響,長城與當今自然生態及人口遷徙變化的關係等等。全片不僅考察了長城本身,更多的還表現了長城遺址沿途人民的生活狀態,該片的紀實風格,對以後電視片的影響巨大。

這部系列片從更廣泛的範圍反映長城的歷史發展和現狀及長城區域的風俗民情,在國內外產生了廣泛的影響。甚至有學者認為,中國新紀錄片運動始於本片,它開創了中國紀錄片的一個新時代,推動著中國電視紀錄片走向巔峰。

觀後感

“一次次走近你,不知道我在你身邊;一次次離開你,才知道你在我心頭。”

《望長城》是一部成功的電視片,因為攝製組是懷著對長城魂牽夢繫的摯愛之情來拍攝的,就象這片頭曲所表達的那樣。

與以往電視專題片不同的是,《望長城》不是靠解說詞,而主要以現場採錄的紀實形式,通過鏡頭的視覺形象,反映了“長城”的千年滄桑。

在《望長城》里,主持人基本上是以採訪者和“導遊”的身份出現的,長城本身的變遷、軍事功用,長城內外的生態環境、種族和民俗,多是在被採訪者的講述中,在攝像機無所不及的“眼睛”里得到了體現。《望長城》既是“講古”,又是“論今”。

為了搞清長城的來龍去脈,攝製組東赴虎山,西進羅布泊,片中真實地紀錄了主持人進行實地考察、走訪專家的情景,以確鑿的事實證明:長城從春秋戰國時就開始修築了,經過二十多個王朝,前後兩千多年的擴建,全長達十余萬里!現在,十七個省市自治區都有長城遺址……。

“雨打那個黑豆葉子稀,為人有幾個二十幾……”——當年“走西口”的後代唱起了這粗獷、高亢的民歌,讓你想起那曾經有過的辛酸歲月。然而,武威吃“月餅”,漠河看電視,裕固族歡快的舞蹈等等,一個個真實可信的場面,又分明讓你覺得,長城子孫們的生活,已發生了巨大變化,“走西口”已永遠成為一種傳說了。採訪楊家將的後代,以及對在草原上長大的漢族青年包爾呼一家探親過程的跟拍,則表明:在新的歷史時期,長城再也不能阻隔長城內外各族人民的往來,他們已經從昨天的戰爭硝煙中走出,化干戈為玉帛,在社會主義的大家庭里,和睦相處,其樂融融。

由於《望長城》是以紀實為特點的,所以,片中大量長鏡頭的運用,使畫面顯得真切自然,讓你感同身受。無論是對包爾呼一家探親的跟蹤採訪,還是表現長城磚的發掘,抑或是對新疆庫車漢代烽燧的尋覓,都幾乎讓你看到了全過程。尤其是王相榮母親對攝製組依依惜別的情景,讓你切實地體會到了大西北人,那象腳下黃土一樣質樸的感情。至今想來,她仍象顫巍巍地站在你心頭。

《望長城》的紀實性,還表現在它每一集的內容,並沒有受題目和主題的約束,看似隨意的鏡頭,往往具有深廣的內涵和外延。比如在第四集(上)里,說到長城邊的生態環境,鏡頭對準了一口正在向下挖的“老井”:三十多米,是黃土;五十多米,仍然是黃土。接著鏡頭轉到了別處。而在片尾照應一句:“兩個月後,我們回到斷橋村,那口井在挖到六十一米時,出水了。”這裡就不單單是講生態了,我們不正是從中體會到中華民族那種不屈不撓的精神氣質么?同樣,巴丹吉林沙漠深處,那個希望到外面世界看看的女孩子,也會讓你想到許多。

《望長城》也存在不足之處。前兩集個別鏡頭過長,事無巨細均入畫面,未免有自然主義之嫌;而“解說”過少,沒有必要的提示,觀眾的思想難免游離於“長城”之外,不得要領。後兩集則不同,主持人的“話”明顯增多,由於採用了“畫外音”的處理方法,且話題左右不離“長城”,不僅保持了現場實錄的風格,還避免了前兩集出現的偏頗。黃宗英那特有的聲調,就象古老的長城一樣,給人以“滄桑”感,有很強的“穿透力”,既讓人沉思,又引人遐想。

《望長城》播完了,它讓人們更多地了解了長城的古往今來。但“長城”的故事並沒有終結,它將在華夏子孫中,世代流傳。這正是:

萬里長城萬里長 長城兩邊是故鄉

千年干戈化玉帛 烽煙散盡說滄桑