內容介紹

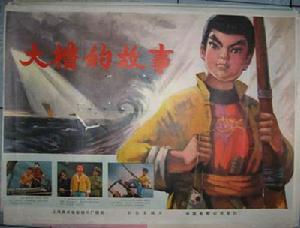

《大櫓的故事》

《大櫓的故事》一九四八年春天,解放軍大反功時,盤踞在馬蹄島上的敵人,妄圖進行垂死掙扎。我地下游擊隊隊員設法弄到了敵人在島上的軍事設施圖,交給了老交通員小鐵的爺爺,叫他送給解放軍。小鐵主動提出和爺爺一起出海完成這個任務。敵人發覺軍事設施圖丟失後,立即對他們攔截追擊,爺爺不幸犧牲,小鐵被捕。但他機智地從敵人的魔掌下逃脫,把藏在大櫓里的情報及時送到解放軍駐地。

產生背景

1972年春天,遼寧省組建起《遼寧文藝》(即今《鴨綠江》)復刊籌備小組,從全省各地抽調了包括馬加、韶華、思基在內的40多名作家、作者,集中在省委第一招待所辦創作班(分長篇小說、短篇小說兩個班。)岳長貴分在短篇班,寫出了後來被譯成16種文字的短篇小說《扁擔的故事》。李述寬分在長篇班,申報了長篇小說《漁村紅日》的選題……這就是《大櫓的故事》產生的時代背景。

創作班結束後,省里為岳長貴、李述寬請了創作假,岳長貴與李述寬結成了創作搭檔,深入到“海上大寨”——錦江漁業大隊體驗生活。岳長貴、李述寬雖然選擇了漁村作為創作的“領地”,卻沒有“海到盡頭天作岸,山登絕頂我為峰”的豪邁和氣魄,對長篇小說的創作還處在“高山仰止”的階段。於是,決定先從熟悉的兒童文學創作入手,為上海文藝出版社寫一本兒童文學集,作為《漁村紅日》的創作演練。

正值歡騰的漁汛時節,岳長貴、李述寬在北井子一間充滿魚腥味的旅店住下,夜以繼日地筆耕了半個月,寫出了《浪花朵朵》、《號外船長》、《海灘上》、《洪月梅養貂》等七八個兒童短篇小說,基本達到了單行本的容量。可是經過掂量,覺得還不夠“分量”。當時《閃閃的紅星》等革命傳統教育題材的文學作品正備受青睞,而這正是這本書的缺項。於是,岳長貴、李述寬重新回到“生活基地”——錦江漁業大隊。

從岳長貴、李述寬拿起筆來的那天起,就把生活奉為最高的藝術法典。岳長貴、李述寬像“滑鼠”一樣地在生活的“桌面”搜尋,終於“點擊”到了一枚閃光的“貝”:錦江漁業大隊大隊長張河,在韓戰期間曾與敵特遭遇。三名敵特從橡皮艇爬上他的捕撈船,用槍逼著他調轉航向。張河瞅敵特一個不留神,大櫓忽地高舉起來,將站在船尾的一名敵特“拍”進水裡!船員們趁機一擁而上,將另兩名敵特撂倒在甲板上!中華兒女的大無畏精神,被張河們演繹得淋離盡致……

岳長貴、李述寬的思想磷質被張河們的激情所點燃,目光穿過20多年的歷史煙雲,瞻望到那把帶起呼呼風響的大櫓——大櫓如同一根彩線,將“另外儲存”在岳長貴、李述寬腦子裡的素材串聯了起來。於是,一個勇敢機智的漁村少年,搖著大櫓潑辣辣地破浪而來……岳長貴、李述寬為他起了個名字叫“小鐵”。這部小說呢,當然就是《大櫓的故事》了。

小鐵是一個漁家子弟,從小就跟隨爺爺出海打魚。有一次出海歸來,爺爺從地下交通員李大叔手中接過敵人的“海防圖”,需要迅速送給我軍。爺爺將圖藏在漁簍底下,過敵人卡子時,在漁簍被敵人踩扁的緊急關頭,小鐵機智地將情報藏進“櫓臍”里,躲過了敵人的搜查。

第二天,爺爺領著小鐵借出海之機要將情報送出去,可是敵人封了海,還將大櫓沒收。為了保住大櫓,爺爺犧牲了,小鐵便在出海民眾的掩護下,準備出海送圖。敵人為了割斷漁民同解放軍的聯繫,將島上所有的大櫓全部沒收,於是引出了驚心動魄的“火燒鯊魚寨”的故事。

小鐵“偷”回了大櫓,再次駕船出海送情報,剛出馬蹄島海域,卻遇上了敵人的巡邏艇。小鐵只得抱起大櫓跳進海里,想游向我軍駐守的紅光島。誰知在大霧中迷失了方向,竟游進了敵人占領的虎頭島。為了預防萬一,小鐵將情報從櫓臍取出,藏在一塊大礁石下。敵人將小鐵押上虎頭島,經過嚴刑審訊,也沒從小鐵口中摳出一個字來。後來在我黨地下交通員李大叔的幫助下,終於逃出魔窟,將這份十萬火急的情報送到了解放軍手中……

作品影響

岳長貴、李述寬只用了3天時間,就寫出了小說第一稿。可是一看篇幅,竟是箇中篇。於是,只得改換門庭,將它投給了遼寧人民出版社。出版社以最快的速度推了出來,第一版印數27萬5千冊,第二版(修訂再版)又加印6萬冊。後由民族出版社翻譯成朝文版和蒙文版,印數10萬冊。再加上海人民出版社改編出版的連環畫冊(120萬冊)、上海美術出版社出版的電影連環畫冊(100萬冊)、人民美術出版社和遼寧美術出版社出版的連環畫冊(80萬冊),總發行量達到350萬冊。這是我們作夢都沒敢想的“天方夜譚”!

與此同時,遼寧省京劇團將它改編成八場京劇《海蓬花》、北京木偶劇團改編成木偶戲《小鐵與大櫓》、丹東市歌舞團改編成大型歌舞劇《大櫓歌》(參加省里匯演並獲獎)。長影、北影、上影也都派編輯和導演前來洽談電影改編事宜……其實,岳長貴、李述寬心知肚明:這一切,並不表示這部小說寫得如何好,而是佐證了“四人幫”專制下的文藝園地何等荒蕪。

幾乎所有的作者都盼望自己的作品能搬上銀幕,岳長貴、李述寬也不能免俗。原想交由長影拍攝,誰知上海美術電影製片廠副廠長兼文學部主任張松林同志親來東港,同岳長貴、李述寬一起到大鹿島(即小說中的“馬蹄島”)體驗生活,詳細地制定了修改方案。就這樣,岳長貴、李述寬應邀於1975年3月住進了上影廠。當時,電影《閃閃的紅星》紅透中國,大街小巷迴響著“小小竹排江中游”的旋律。電影廠要求岳長貴、李述寬以《閃閃的紅星》為樣板,突出英雄人物的高大形象,其難度是不言而喻的。那時岳長貴、李述寬年紀尚輕,不知困難為何物,兩個月的時間裡先後改寫了9稿。每一稿都由廠有關領導和全體編導人員參加討論,而每一次修改幾乎都是另起“爐灶”……

《大櫓的故事》於粉碎“四人幫”後的第一個元旦在全國上映。首映式在東港影院舉行。導演尤磊前來參加首映式,影院裡座無虛席,也算是港城文化史上的一大盛事吧!

主創人員

編 劇:李述寬 岳長貴

導 演:尤磊

攝 影:朱丁元 喬元正

作 曲:吳應炬

指 揮:陳傳熙

演 唱:劉若娥 陳景熹

特技設計:謝友根陳增福

布景設計:曲建方 胡榮法

動作設計:夏秉鈞 車慧朱家龍

美術設計:詹同渲 忻鴻祥