刊發時間

一九四六年六月二十二日

根據一九四六年六月二十三日《解放日報》刊印。

信函內容

內容截面圖

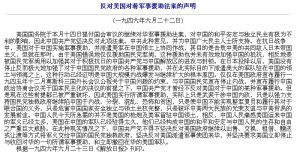

內容截面圖美國國務院於本月十四日提付國會審議的繼續對華軍事援助法案,對中國的和平安定與獨立民主有極為不利的影響,因此中國共產黨堅決反對此項法案。中共此種意見,並為中國廣大民主人士所支持。在抗日戰爭中,美國對於中國實施軍事援助,並派遣美軍在中國領土上協同作戰,其目的是擊敗中美的共同敵人日本帝國主義,但就在那時,由於美國錯誤地僅僅援助國民黨軍閥,這種援助也並未有效地加強中國的抵抗,相反地是被國民黨軍閥用以加強其對於積極抗日的中國共產黨與中國解放區的進攻與封鎖。在日本投降以後,美國沒有停止反而極大地加強了對於中國國民黨政府的各種軍事援助,並在此實際目的下派遣龐大的軍隊駐在中國的領土與領海之上,這種行動已經證明是中國大規模內戰爆發與繼續擴大的根本原因。僅僅在美國政府宣布履行一九四五年十二月莫斯科三國外長會議公報關於中國問題的約束,與中國國民黨宣布停止內戰,並宣布履行中國政治協商會議關於國家民主化的決議的前提之下,中國共產黨才曾經不反對美國對於中國的某種軍事援助。但是現在這些前提都已被嚴重破壞,因此美國實行所謂軍事援助,實際上只是武裝干涉中國內政,只是以強力支持國民黨獨裁政府繼續陷中國於內戰、分裂、混亂、恐怖和貧困,只是使中國不能實現整軍復員和履行其對於聯合國的義務,只是危害中國國家安全獨立與領土主權完整,只是破壞中美兩大民族的光榮友誼與中美貿易的發展前途。中國人民今天所急需的並不是美國的槍炮及美軍留駐中國領土,相反,中國人民痛感美國運來中國的軍火已經太多,美國在中國的軍隊已經駐得太久,他們已經構成中國的和平和安定與中國人民的生存和自由之嚴重巨大威脅。在此種現實情況之下,中國共產黨不得不堅決反對美國政府繼續以出售、交換、租借、贈送或讓渡等方式將軍火交給中國的國民黨獨裁政府,堅決反對美國派遣軍事使團來華,並堅決要求美國立即停止與收回對華的一切所謂軍事援助,和立即撤回在華的美國軍隊。

背景信息

從1939年起,國民政府開始把爭取同英、法、美等國開展軍事合作的問題提上日程。這一年初春,日軍占領了中國的海南島及南沙群島,南下意圖明顯。三四月間,國民政府擬就一份中、英、法合作方案並送交英、法、美、蘇四國政府。這個方案的主要內容是:中、英、法三國首先在遠東開展軍事、經濟合作,在適當時機邀請蘇聯參與,並請美國作平行行動,各國對日採取一致步驟,共同維持在遠東的權益,對日作戰各國不得單獨與敵停戰或議和。對於中國的這項提案,英、法、美互相推諉,誰也不肯明確表態。此後,國民政府還多次向美、英等國提出過類似的建議,可是直至太平洋戰爭爆發這些努力毫無結果。

自確立了以美國為中心的戰時外交政策之後,國民政府為爭取美援絞盡腦汁,但所獲甚微。中國爭取美國援助之所以十分艱難,一方面在於美國國內《中立法》的掣肘,另一方面則在於羅斯福政府一直謹慎地在對華政策和對日政策之間尋求平衡,其援華的最低目標是維持中國抗戰不致崩潰,最高限度是不致引起日本對美國採取報復行動。國民政府官員們的感觸是:美國的援助不到重慶政權“最吃緊之危機,或暴敵最橫行之時”決不出手,儘管這幾筆錢對美國不過是如美國財政部長摩根索所說的“不比一艘戰列艦的價值大的錢”,但對重慶卻每每起到“打強心針之效能”。求援的艱辛經歷使蔣介石百感交集地說:“對敵國易,對友邦難,受人接濟,被人輕侮。此種苦痛不能大忍,則決不能當此重任。”

中美接近的過程在1940年秋季德意日三國簽訂同盟條約之後便陡然加速了。一方面,國際形勢的演變使得羅斯福政府意識到必須加強中國的力量以牽制日本;另一方面,蔣介石也利用這一機會向美國施加了壓力。蔣的成功之處不僅在於他很快從美國得到了一筆巨額援助,更重要的是他極大地影響了此後中美關係發展的方向。

鑒於日蘇中立條約的簽訂對中國士氣影響甚大,1941年4月17日,美國政府決定立即向中國提供4500萬美元的軍用物資,這是租借法案軍事援華的開始自此,美國對中國的援助逐步納入了租借法案援助計畫之內。5月6日,羅斯福正式發表軍火租借法案適用於中國的聲明,同時宣稱:“保衛中國即是保衛美國的關鍵”。國民政府隨即任命宋子文為代表,負責申請並接收租借法案下給予中國的美援物資事宜。按照蔣介石的指示,宋子文與美方交涉軍事援華重點為三項:第一,由美國提供訓練與技術援助,幫助中國建立現代化空軍;第二,訓練並裝備中國陸軍30個師;第三,幫助中國建設滇緬鐵路和公路,並提供運輸車輛等。7月,羅斯福派拉鐵摩爾來華,出任中國政府政治顧問。8月,美國宣布以馬格魯德為駐華武官兼美國駐華軍事代表團團長,其主要任務是負責租借物資援華。

從1941年中至1944年中,物資匱乏和由此引起的分配問題使得中美合作關係相當緊張。幾乎從一開始,美國陸軍和財政部就要求對援華租借物資有嚴格的控制和監督。這不僅是為了減少損失、提高援助效果,還因為負責租借援華事務的馬格魯德報告說,中國要求更多的現代裝備,不是出於對日作戰的需要,而是要使中央政府在其他國家用外交壓力把日本逐出中國之後變得更加安全。但是,在蔣介石看來,造成援華不力的關鍵原因是租借物資的分配權由英美參謀長聯席會議軍火分配委員會掌握,中國均不得派代表參加,得不到平等待遇,“在這場戰爭遊戲中只是一個被利用的棋子”。同時,更使蔣感到不滿的是1942年5月以後軍火分配委員會確定的由史迪威負責接受租借援華物資的辦法。因為此前美國援華物資裝船離美後其所有權即屬中國,而此後只要史迪威尚未把物資交付中國,其所有權仍屬美國。美國提供的援華物資太少,而且經常不能兌現已經許下的承諾,這引起了蔣介石日益增長的不滿。與此同時,蔣介石消極抗戰的做法也引起了以史迪威為代表的美國軍方日益增長的不滿。他們要求羅斯福對蔣實行“交換”和“壓力”政策,以援助作為迫使蔣介石努力抗日和改組中國軍隊的條件和砝碼。中美戰時合作中的一場危機由此而發。1944年10月,蔣介石終於在羅斯福派來的特使赫爾利的幫助下趕走了史迪威。

事實上,因租借物資分配引起的矛盾不僅存在於中方與美方之間,也存在於以史迪威為代表的在華美國陸軍和以陳納德為代表的在華美國空軍部隊之間。在這場內部鬥爭中,由於羅斯福無法對中國進行有效的援助,只好采納陳納德提出並得到蔣介石支持的空軍優先戰略。陳納德的航空隊因此一度擁有了對美國援華物資的優先權,在最困難的時候獲得了有限的援華物資中的70%。與此同時,中國軍隊每月所得到的租借物資配額只在500噸上下,到1944年5月累計所得的武器裝備不過萬餘噸,還主要用於補充駐紮在滇西由美軍訓練的中國遠征軍。

1940年春,日本空軍對重慶及四川各空軍基地的轟炸使中國空軍再次陷入困境。在租借法案實行除了向中國空軍和陸軍提供援助之外,美國還幫助國民政府重建海軍。1944年1月,國民政府向美方提出租借艦艇8艘的計畫。美方原則同意租借4艘驅逐艦和4艘掃雷艦,並確定於戰後無須交還。1945年2月,國民政府派出官兵1060人赴美培訓。1946年中,完成訓練的官兵將8艘艦艇駛回中國。

1945年8月15日,日本宣布投降,第二次世界大戰結束。21日,杜魯門正式宣布停止執行“租借法”,但對華租借卻一直延續到1947年才告結束。整個第二次世界大戰期間,美國依據租借法案向38個反法西斯同盟國提供了500億美元以上的實物和勞務援助,中國作為主要盟國之一僅得到了其中16.02億美元(包括戰後),占美國全部對外租借援助的3.2%。雖然從排名看中國位於英、蘇、法三國之後占第四位,但所得援助實在難與前三國特別是英、蘇兩國相比。