劇情簡介

卡比妮,影片的主人公,一個靠拉皮條為生的矮個子真性情的女人.故事開始於卡比妮被認識一個月的叫基高的男人搶走皮包並推下水.故事結束於卡比妮被一個見過僅十面就要娶她的叫奧斯卡的男人搶走皮包里的75萬里拉,棄她在河岸.卡比妮絕望之極,痛不欲生,昏倒在地.幸好她命不該絕,被人救起。不久,卡比利亞結識了一個男演員,並被他帶回家度過了一個愉快的夜晚。可是,正當她沉浸於愛的夢幻中的時候,男演員原來的女友回來了,兩人很快便和好如處。可憐的卡比利亞躲在盥洗室里,聽著兩人的綿綿情話,屈辱的淚水奪眶而出。又過了一段時間,卡比利亞在劇場結實了一個叫鐸挪菲利奧的男人。這個人看來很老實,可以寄託終身。於是,卡比利亞賣掉房子,領出全部存款,準備和他結婚。可是,她萬萬沒有想到,鐸挪菲利奧居然也是騙子。他把卡比利亞領到河邊,搶走了她的全部積蓄,還險些把她推入懸崖。於是,卡比利亞又和影片開頭時一樣,陷入無盡的黑暗中。等她清醒時已是黑夜,她木然走出樹林,茫然地行走在路上,卡比利亞失去了一切,孑然一身,走在大路邊。這時,一群青年男女從大路上走來,他們邊走、邊唱、邊跳。快樂的年輕人彈著吉它、拉著手風琴、跳著舞出現在她周圍,卡比妮的臉龐生動了,展露出快樂的笑容,閃爍出喜悅的淚光. 仿佛受了他們的感染,卡比利亞漸漸恢復了生氣,她的臉上又綻出微笑。

相關圖片

|  |

幕後花絮

影片結構隨意,用一段段小故事編織而成,但每一段都讓人了解當時社會的一個側面,如一個住豪宅的大明星、一個給她催眠的魔術師、一個追求她的年輕人等等。女主角的單純、善良和直爽頗有幾分梅艷芳的神情,她這種個性讓她吃了很多虧,但同時也增添了影片的感動指數。跟該主角相似的是,影片並沒有太多玩...

費里尼1957年作品,黑白片,茱莉葉.瑪西娜主演,著名導演帕索里尼編寫了影片的對白部分,獲奧斯卡最佳外語片獎,片長118分鐘。可憐的小妓女卡比里亞經常被男人戲弄,她卻始終沒有放棄對愛情生活的追求。在一次宗教活動中,卡比里亞乞求得到一份真摯的感情,並從此開始新的生活。結果,奇蹟似乎發生了……

《卡比里亞之夜》是費里尼早期的重要作品,本片與54年的《大路》、55年的《騙子》合稱為“孤寂三部曲”。主演茱莉葉.瑪西娜是費里尼相伴一生的妻子,她出演了多部費里尼的影片,塑造出很多令人過目不忘的角色。

|  |

電影評論

一切侮辱、嘲弄與欺騙,一無所有,但卻始終沒有放棄對愛情和生活的追求與熱愛,可以被稱為最“純潔的妓女”。背景也正好對應了戰後“經濟起飛”年代在繁華喧鬧的燈紅酒綠、鋼鐵森林背景幕布之下苦苦掙扎和喘息求生的人民的真實處境。

海報

海報 卡比莉亞有過希望和憧憬,後來嘗盡了被遺棄、蒙辱和貧困的痛苦,在她的生活道路上,每段歷程都是為她的下一段歷程做準備。經由認真的分析我們會發現,直到遇見向流浪者施捨的那位恩人之前(他的突然出現初看上去似乎只是典型費里尼式的精采一筆),一切都是為了表現卡比莉亞最後因輕信而上當受騙做準備,沒有一處不是為全劇所需的:因為,如果確有這種男人,那么,任何奇蹟都有可能發生,而當貝利埃出現的時候,我們也會像卡比莉亞一樣不懷芥蒂。我想說的是,女人是天生的天使,是孩子,富有感情,同情心以及幻想,往往是男人的出現使得女人從天堂來到了現實的地獄,並且加速減短了天堂和地獄之間的路程,男人是催化劑和強力酵母。

在影片的結尾,卡比里亞被剝奪了一切,茫然無告地走在一條道路上,而這時出現了一群邊走邊唱的孩子,卡比里亞看著他們,慢慢地從空虛的心境中回到現實,她又開始微笑,開始舞蹈,她轉過身來,面向攝影機,眼睛向攝影機瞥了幾次,但自始至終沒有停留在上面,觀眾對這個奇妙而模糊的暗示感到一驚。與其說這是一種象徵性的解放和交流,不如說這是純潔和慎重的邀請。

逐愛的女人

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 女主角Cabiria的不幸其實很大部分源於她自身愛幻想輕信天真頭腦簡單等既會讓人發笑又頗能勾人同情的天性,她那一次又一次無果的逐愛,只是讓她陷入了更深的羞辱中,而這些羞辱既是她自己招致的,也是一種人生無奈的悲苦遭遇,不能不讓人在那那些滑稽可笑的男人婆似的動作中笑中帶淚。當然, 新現實主義不是批判 人性的,所以,影片也就很有控制力地引導觀眾的感性讀解集中在了對女主角生活際遇的同情上。這不難猜測也應是費的本意,而不單單是被化歸為新現實主義的影片的作用。的確,Cabiria所遭逢的那種具有普遍性同時也極具有小人物可笑命運的象徵性的一連串打擊,正是每個不美同時也沒錢沒地位的女人逐愛時的哈哈鏡。原來,竹籃打水似的渴望改變不幸生活和被人愛的努力,只是為了讓其在被愚弄後更清醒更絕望地心碎而已。

費有點輕描淡寫地把他生活的那個環境中的各色 人物在 電影中點了個名,讓它變成了女主角Cabiria(他妻子)的現實世界。“揮支翅膀的女孩”Cabiria在走馬燈地與一個又一個稍後將欺騙,愚弄,羞辱她的人物相逢或擦肩後,徹底地成了一隻落湯雞;而其實她所紮根生活著的底層世界雖是粗糙的,但卻不乏地位相同的人之間才能有的那種真誠與直率,雖然也有吵吵鬧鬧(比如她與旺達和各 同事),卻並不像上層社會或她生活的那個圈子之外那么危險和難以意會;這並不是說明了她的現狀很好,她很應該老實地做那個有一間自己的小房子的妓女(那種處在沒尊嚴地位低下的生活確實是沒什麼值得留戀的),而是說明了她Cabiria一個作為故事中小丑樣人物的特定Dilema,及在追夢和逐愛被彈回時的可悲又可憐的墮地迴響。

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 Cabiria,這是個無法讓人輕易忘掉的人物,因為她被塑造得太富於悲慘情調了,她那歪歪扭扭的走相和自嘲似的撇嘴一笑,都使人永遠地記住了這種面對慘澹生活屢次被無名的命運力量玩弄時,所感到的無奈與刻骨之痛,痛到想立即報廢自己。就像Cabiria在確認自己又一次被用同樣的伎倆期騙後所表現出來的心死,她悽厲地喊著“殺死我吧!殺死我吧!”,除了被蹂躪她已無能為力了。她是一位永遠沒有被 王子發現的灰姑娘。

費在影片中不時營造出一種醉酒狂歡式的氣氛,幾不停息的音樂,好似要把一種什麼躲藏隱忍的心緒進行到底似的。這樣的音樂在表面上淡化了的主角遭遇的悲苦,其實卻更具有一種酒醒心更痛的反作用力,應該說這也正是符合費風格的方式:只用小丑的方式使人流淚。這點與後來南斯拉夫的天才人物埃米爾*庫斯圖里卡的導演風格很相似,不知兩人是否還有更深入的聯繫,有待研究。

本片還有一個特別有意思的地方值得一提,在Cabiria被魔術師催眠的那一段中,有一小節背景音樂用的竟是台灣那三個很HOT的小女生SHE 《波斯貓》的音樂旋律,也許應該反過來說,不過也真夠讓人笑噴了的。

主要簡介

弗吉妮婭·伍爾芙在女性主義經典《一間自己的屋子》里寫,女性要有自己的一間屋子,要有獨立的財產基礎,這樣她就可以擺脫男性的桎梏,享受獨自思考寫作的自由。這樣她可以享受著丈夫倫納德無限的呵護與照顧,在布魯姆斯伯利做中心人物,即使如此,她也還是溺死了自己。

《卡比利亞之夜》里的小妓女卡比利亞也有間自己的房子,在羅馬郊區,靠近加油站。但是這個女子卻無法享受思考的自由,因為她每天晚上要出去為自己的生計奔波,站在街邊等待生意。費里尼拍出的羅馬的夜晚向來神秘詭異,卡比利亞的夜晚濡濕而吵鬧,間或會有神聖的隊伍擁著聖母像肅穆經過。然後卡比利亞呆呆的看著那隊伍消失在夜裡。

一開始運動的鏡頭裡,陽光燦爛,一個幸福的女人快樂的晃動自己的包包,幾分鐘後那個和她擁抱的男人就搶了她的包,把她推到河水裡,倉皇離去。還好她有自己的一間房子,還好那個窄小而清潔的地方給她蔭庇,還好她還有隻毛茸茸的母雞可以抱在懷裡,有一點溫暖也是好的。

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 卡比利亞和朋友們一起去參加聖母的節日,她跪在聖母像的腳下,滿臉淚水,懇求 生活發生改變。費里尼的鏡頭然後對準了那個被架進來的瘸子叔叔,他們懇求奇蹟發生,把攙扶他的手拿開,他沒有站起來,重重的倒在地上,不知所措。卡比利亞哭了,一切沒有改變,奇蹟不會發生。她還是那個走路像個小男孩,嘴邊經常掛著不屑又脆弱的微笑的小卡比利亞。在一個莫名其妙的舞台上,被催眠的她如夢似幻的表露出自己最溫柔的一面,於是有一個叫奧斯卡的男人在門口等她,他們開始約會,鮮花,朱古力,一個女人所有的夢想:一個溫暖的家似乎在召喚著我們小小的卡比利亞。

但是費里尼沒有給我們任何幻想,這個男人所有的溫柔下面隱藏的不過是對卡比利亞的那間屋子的嚮往,而他會告訴卡比利亞,他要娶她。即使卡比利亞已經學會了對這個殘酷的世界抱有懷疑,這樣甜蜜的誓言又怎么是她那樣天真純潔如孩子的女人可以抵抗的呢?像所有沉浸在愛情里的幸福女人一樣,她希望世界上所有的人都分享她的好訊息,陽光下,她來不及跑過魚網充當的柵欄,像每一個被愛情的羅網抓住的女人一般,對旺達宣布她的婚訊。幸福來的越猛烈,失望就會把她摔的越疼。當那個男人在 懸崖邊上被自己罪惡的念頭折磨的時候,卡比利亞終於絕望了。所有的男人看上的不過都是她那間小小的屋子,和她可憐的手袋裡的錢,而且沒有人關心這些錢是怎么用她的尊嚴卑微的換來的。

1957年的[卡比利亞之夜](Nights of Cabiria)是費里尼的第二部奧斯卡最佳外語片,在本片的結尾聲,卡比拉忽然轉過頭來,若有所思地看了銀幕幾眼。她那一臉淡然的憂傷被永遠地定格在電影史冊。他的妻子瑪茜娜因出色地扮演了一個頭腦簡單的低級妓女卡比妮,獲得了 坎城電影節最佳女主角。這部電影或者可以說是費里尼與新現實主義完全分道揚鑣的作品。

“卡比利亞之夜”我記住一個女人

1993年,費里尼站在第66屆奧斯卡終身成就獎的領獎台上,望著台下坐在前排的瑪茜娜,說:“別哭。”

鏡頭一切,我們看到一張淚水盈盈的笑臉,和36年前的她一樣。

1957年,茱莉埃妲瑪茜娜在《Nights of Cabiria》中扮演Cabiria。一個不斷被生活拋棄,又一次次重新站起的妓女。

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 於是公主笑了。淚水洇濕了左眼角的濃妝,淚痕像一條血跡掛在臉龐。我們看到她表情里漸漸恢復的信念和希望——這時,她望向鏡頭,似乎看了觀眾幾眼----用那種欣然安慰的表情,施與角色和我們以繼續活下去的勇氣和力量。

從那時起,費里尼說,Cabiria就一直使他念念不忘。

(Cabiria,據說是一部1914年義大利流行時裝劇的名字,而片中的一個女奴,就叫Cabiria)

拍這部片子的時候,他36歲,她37歲。

誰看得出來呢?那么“一顰一笑總關情”的眼睛,那么搖擺歡快的曼波舞。

她創造了一個“卓別林女士”(費里尼曾坦言“城市之光”對本片的影響),小人物,流浪,夢想,不屈,驕傲,純真,善良......

應該把她譽為20世紀最傑出的悲喜劇女演員。她的表演時常有一種舊式漫畫的諷刺,辛酸和幽默(比如她在電影明星家裡一頭撞在透明的玻璃門上),或許這和費里尼早期的漫畫生涯有關?

忘了追溯他們的“甜蜜生活”。

當年,費里尼參與創作了一出系列廣播劇“Cico and Pallina”。講一對新婚夫婦的故事。扮演Pallina的是就讀於羅馬大學的瑪茜娜。1943年10月30日,他們真的結婚了。

半個世紀的牽手,他們一共合作了七部影片。1950年的雜技之光(Variety Lights),1951年的白酋長(The White Sheik):“孤獨三部曲”:1954年的大路(La Strada),1955年的騙子(The Swindlers)1957年的卡比利亞之夜(Nights of Cabiria),1965年的Juliet of the Spirits,和1986年的Ginger and Fred。

1993年10月31日,費里尼病逝於羅馬。國葬。

不到五個月後,茱莉埃妲瑪茜娜去世。

卡比利亞之夜是“孤獨三部曲”的終章,也是費里尼由新現實主義改投超現實主義的轉折點。

不過按費里尼的主張(“新現實主義,就是意味著以誠實的眼睛看待現實。現實,不僅僅意味著社會現實,還應包括精神現實,超自然的現實和任何可能具有的事物”),這所謂前期和後期的轉變倒是渾然天成。

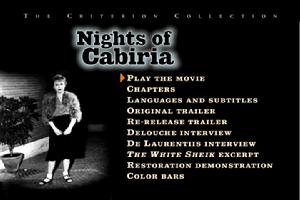

值得一提的是,本片的DVD版拾遺了一段七分鐘的爭議片段(一個樂善好施的薩馬利亞人用一袋貨物救濟洞中難民)。

傳說刪節的原因有兩個:一是天主教會不能容忍教外施捨,二是純粹處於節奏考慮(根據DVD花絮中費里尼的助手Dominique Delouche和製片人Dino De Laurentiis證實,那段負片被Laurentiis偷走以至費里尼不得不忍痛割愛)

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 在法國著名電影批評家安德列巴贊的著作《電影是什麼》的第四卷“新現實主義”中,他集中論述了這一段落對於全片的中心意義:沒有這一段,觀眾將疑惑Cabiria接下來表現出的功利性宗教信仰;但如果這樣的聖人是存在的,那么任何奇蹟就都有可能發生,奧斯卡的出現也就不會引起Cabiria和我們的絲毫懷疑。

本片結構上的顯著特點是希望-失望-絕望的循環結構。每次希望的出現都愈加夢境化,而每次希望的破滅也愈加殘酷徹底。比如:1.影片開始,Cabiria和剛剛認識一個月的男友Giorgio幸福的來到河邊,Giorgio突然搶走她的皮包並把她推落入水; 2.影片中段,著名影星Alberto與女友吵翻,Cabiria被帶至豪華公寓,當女友前來撒嬌時她卻被塞入浴室呆了整整一夜; 3.影片後段,Cabiria去戲院看魔術表演,魔術師邀請她上台後施以催眠,陷入自我陶醉的愛情表演,醒來後招致嘲笑; 4.影片最後,Cabiria終於遇到了“真命天子”奧斯卡,其寬厚仁慈溫柔浪漫到了令人難以置信的程度,終於,在懸崖頂上,他奪走了Cabiria變賣全部家產後的所有積蓄。真愛的肥皂泡徹底破滅。

本片獲1957年奧斯卡最佳外語片獎,瑪茜娜獲同年坎城最佳女主角獎。尼爾西蒙的百老匯音樂劇“Sweet Charity”改編於此。

電影介紹

《卡比利亞之夜》講述了一個天真地夢想愛情與生活的妓女卡比利亞的故事。

卡比利亞住在羅馬一角,過著近乎流浪女的生活。不過,她很自豪有一間自己的屋子——城外廢墟上的陋室。她還夢想著遲早會遇上真正的羅曼史。觀眾跟著她夜復一夜地流浪在羅馬街頭。有一次,她被魔術師催眠,在雜耍舞台上表演了內心渴望已久的東西,然後遇到了靦腆的會計師。她以為在經過長時間的等待後,終於發現了走出貧民窟的車票。是命運讓他們相遇的嗎?他是最終那個能欣賞她的人嗎?這是真愛嗎?這些帶有懸念的——同時也是滑稽的——問題將再次決定卡比利亞的命運,也將決定這部令人難忘的影片的命運。

《卡比利亞之夜》是費里尼現實主義階段的巔峰之作,代表了他早期電影的最高成就。費里尼的妻子瑪西娜飾演了女主角。瑪西娜有著一張神奇的富有表現力的臉與喜劇表演天才。費里尼寫道,她有“十分自然地喚起人們白日夢的天賦,仿佛連她自己也不知道。帶著她那小丑般的模仿天賦,她在我倆的關係中表達了我對天真無邪的懷念。”

卡比利亞的眉毛是兩條直直的、又粗又黑的水平線,像一個卡通人物形象一樣勾勒出她的雙眼。她聳肩、走路和做鬼臉的姿勢,都活脫脫地刻畫出這個人物的性格。卡比利亞似乎認為,假如她把自己隱藏在一副喜劇人物的面具後,她就可以跳著華爾茲穿越她世界中的種種恐怖經歷。或者,她可能就是卡比利亞本人,而不是表演:她就是這么一個天真無邪的流浪漢,一個罪人中的聖者。

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》

卡比利亞夢想過上好日子的希望注定要破滅。影片開始時,她受到她“男友”的羞辱。他搶她的錢包,並把她推進了河裡。這本來沒有什麼好笑的,但是卡比利亞的純真與幻想的天性,加以她被人愚弄時那種矮腳雞般的憤怒表情,使得它成為一個極好的喜劇場面。在影片中,卡比利亞的冒險經歷,大多數是與她的男人在一道的苦難經歷,被當作一幕幕遊蕩的畫面插曲般地加以組織。影片幾乎讓人覺得是未加計畫的,好像也沒有什麼方向感,但是突然,一切都走到了一起。

這個結局讓美國大作家亨利?米勒大為感動。他寫信給費里尼說,三天之內他看了兩遍《卡比利亞之夜》,影片結束後10多分鐘,他還在當著朋友們的面揩拭自己的眼淚。

費里尼執導本片時年僅36歲,它使他捧回了第二座奧斯卡最佳外語片獎。瑪西娜也憑此片奪得坎城電影節最佳女演員獎。費里尼曾說,回顧他創造的所有角色,卡比利亞是唯一讓他感到憂心匆匆的。1992年,當費里尼被授予奧斯卡終身成就獎時,他從領獎台上俯視坐在第一排上的瑪西娜,告訴她別哭。鏡頭切換成她的面孔,她飽噙眼淚,勇敢地微笑著。那就是卡比利亞。

作為上世紀電影的代名詞、以及影史上嚇死人的名字之一,費里尼無數次的在我們耳畔被人提及。沒看過費里尼,那還叫看過電影嗎?

費利尼生平

費利尼(1920-1993年),生於義大利里米尼小鎮,早年當國記者、編輯,喜文擅畫。曾為很多電影編劇(如羅西里尼的《羅馬,不設防的城市》和《游擊隊》)。從影后拍攝20多部的偉大電影,如《大路》、《卡比莉亞之夜》、《甜蜜生活》、《八部半》、《羅馬風情畫》、《阿瑪珂德》等。他的電影多次獲得各種電影節大獎,並獲得5次奧斯卡金獎。

費利尼與英格瑪.伯格曼、安德.塔爾柯夫斯基並稱為世界現代藝術電影的“聖三位一體”,是60年代以來歐洲藝術電影難以逾越的最高峰。費利尼更以他強烈的個人標記——“費利尼風格”,引導了戰後義大利的精神進程。

費里尼作品年表

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 導演:

1989 《月吟》(The Voice of the Moon)

1987 《訪談錄》(Intervista)

1986 《金格和弗萊德》(Ginger and Fred)

1983 《大海航行》(And the Ship Sails On)

1980 《女人城》(City of Women)

1978 《樂隊排演》(Orchestra Rehearsal)

1976 《卡薩諾瓦》(Fellini's Casanova)

1973 《阿瑪柯德》(Amarcord)

1972 《羅馬》(Fellini's Roma)

1970 《小丑》(The Clowns )

1969 《愛情神話》(Fellini Satyricon)

1968 《死亡精靈》(Spirits of the Dead )中的一段

《該死的托比》(Toby dammit )

1965 《朱麗葉與魔鬼》Juliet of the Spirits

1963 《八又二分之一》(Otto e Mezzo)

1960 《甜蜜生活》(La Dolce Vita)

1957 《卡比比里亞之夜》Nights of Cabiria

1955 《騙子》Il Bidone

1954 《大路》La Strada

1953 《浪蕩兒》I Vitelloni

1951 《白酋長》The White Sheik

1950 《雜技之光》Variety Lights

編劇:

1987 《訪談錄》(Intervista)

1986 《金格和弗萊德》(Ginger and Fred)

1983 《大海航行》(And the Ship Sails On)

1980 《女人城》(City of Women)

1976 《卡薩諾瓦》(Fellini's Casanova)

1973 《阿瑪柯德》(Amarcord) Amarcord

1972 《羅馬》(Fellini's Roma)

1969 《愛情神話》(Fellini Satyricon)

1968 《死亡精靈》(Spirits of the Dead )中的一段

《該死的托比》(Toby Dammit)

1965 《朱麗葉與魔鬼》Juliet of the Spirits

1963 《八又二分之一》(Otto e Mezzo)

1960 《甜蜜生活》La DolceVita

1957 《卡比比里亞之夜》Nights of Cabiria

1955 《騙子》Il Bidone

1954 《大路》La Strada

1953 《浪蕩兒》I Vitelloni

1951 《白酋長》The White Sheik

1950 《雜技之光》Variety Lights

1950 Francis, God's Jester

1948 The Miracle1948 L'Amore

1946 《老鄉》(Paisan)

1945 《羅馬,不設防城市》(Open City )

《卡比里亞之夜》

《卡比里亞之夜》 1950 年處女作:《小丑》(又叫雜技之光)I CLOWNS 1950 年與阿爾貝爾托·拉圖阿達合導

1952 白酋長(Lo sceicco bianco/The white sheik )85min1953

浪蕩兒(流浪漢)(I vitelloni /I Vitelloini )費里尼旁白 103min

獲威尼斯影展銀獅獎(金獅獎從缺)。

1953城市裡的愛情(L ‘amore in citta/Love in city )費里尼執導第四段32min

1954年《道路》(La strada )115min 獲威尼斯影展銀獅獎、奧斯卡最佳外語片、紐約影評人協會最佳外語片

1955 騙子(Il bidone /The swindle)104min

1957年《卡比利亞之夜》(她在黑暗中)(Le notti di Cabiria/The nights of Cabiria )110min獲奧斯卡最佳外語片。

1960年《甜蜜生活》(La dolce vita)178min獲坎城影展金棕櫚獎、費比西獎、紐約影評人協會最佳外語片。

1961 三艷嬉春(Boccaccio ‘70《薄迦丘70》第二段《安東尼博士的誘惑》Le tentazioni de Dottor Antonio/The temptation ofDr.Antonio)60min

1963年《八又二分之一》(otto e meazzo/8 1/2)135min獲奧斯卡最佳外語片,最佳服裝,紐約影評人協會最佳外語片,莫斯科影展大獎,柏林影展評審團特別獎

1965年《朱麗葉和精靈》(JULIETE OF THE SPIRITS)148min獲紐約影評人協會最佳外語片。

1968 勾魂攝魄(Tre passi nel delirio/Spiriits of the dead)第三段《該死的托比》 Toby dammit )37min

1969 導演筆記(Block-notes di un regista/Fellini :A director's notebook)電視記錄片 60min

1969年《薩蒂里康》(愛情神話)(Fellini satyricon )138min

1970年《群醜》(Luci del varieta/Variety lights )100min

1971年《羅馬風情畫》(Fellini Roma)128min費里尼旁白並扮演自己

1974 阿瑪珂德(我回憶)(Amarcord)127min獲奧斯卡最佳外語片、紐約影評人協會最佳外語片。

1976年《卡薩諾瓦》(Fellini ‘s Casanova)170min獲奧斯卡最佳服裝設計。

1979 樂隊演出(Prova d ‘chestra/Orchestra rehearsal )彩色72min 費里尼旁白

1980 女人城(La citta delle donne/City of women )145min

1983 揚帆(船行)(E la nave va/And the ship saila on)132min 費里尼扮演自己

1984 Bitter Campari 電視廣告 60min

1985 舞國(Ginger e fred/Ginger ang Fred )126min

1986 Alta Societa Rigatoni Barilla 電視廣告 60min

1987 訪問(Intervista)113min 費里尼扮演自己

1990 月吟(LA voce della luna/Voices of the moon )118min

1992年獲奧斯卡終身成就獎