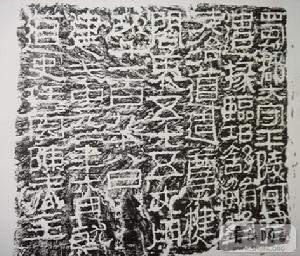

《何君閣道銘》

《何君閣道銘》2004年3月在滎經縣烈士鄉境內,發現漢代摩崖石刻。經論證確認為《何君閣道銘》原刻。

此銘刻於古棧道首段左側石壁上,下臨滎江,銘高65cm,寬73cm,周有框線,字大如拳,凡七行,行八字、七字、六字、九字不等,隨字之筆畫多寡而異,錯落有致。圓筆中鋒,結字寬博,時見篆意,故洪适稱其“字法方勁,古意有餘”。

《何君閣道銘》雖用圓筆,而結字力求破篆體之圓而立隸書之方,波挑之法尚不嫻熟,但筆力雄健,氣勢奪人。書法家何航飛先生曾題是碑“雄風尤逮三公山,雅安神跡壓人寰”。《何君閣道銘》全文共52字,排列7行,隨字形簡繁,任意結體,每行7字、9字不等。其銘曰:“蜀郡太守平陵何君,遣掾臨邛舒鮪,將徒治道,造尊楗閣,袤五十五丈,用功千一百九十八日。建武中元二年六月就。道史任雲、陳春主。”書者有時似乎在不經意之間使用篆字,如銘刻中最大的一個字“尊”,即純為篆體,與漢印所用相同,“舒”字偏旁“予”,“鮪”字偏旁“魚”,亦甚似繆篆,“有”上“又”旁凡三筆,亦用篆法。這反映了隸書依依告別篆體,自身走向成熟前夕的一種現象,完全不同於東漢晚期某些碑刻有意以篆體入隸。所以,《何君閣道銘》可謂西漢至東漢隸書發展轉折點的一個標誌,洪适稱“東漢隸書,斯為之首。”元代鄭杓《衍極》卷下認為:“漢碑三百銷蝕亡幾,何君閣道、夏淳于碑可以全見古人面貌。”清代學者黃生稱《何君閣道銘》“蓋碑刻之萌牙,故簡質如此雲。”康有為指出,此碑和《褒斜》、《閣》、《仙友》等碑“變圓為方,削繁成簡,遂成漢分”,這些看法都是比較中肯的。