回目

諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達

簡介

魏軍與西羌結連,西羌鐵車兵大敗蜀兵。

孔明乘天降大雪,誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。

曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬,上表乞授。鍾繇保舉司馬懿,曹睿加懿為平西都督,使由宛城赴長安。

司馬懿得孟達造反信,不奏朝延,先予征除,後見曹睿,舉張合為先鋒,往破蜀兵。

正文

《三國演義》第九十四回

《三國演義》第九十四回卻說郭淮謂曹真曰:“西羌之人,自太祖時連年入貢,文皇帝亦有恩惠加之;我等今可據住險阻,遣人從小路直入羌中求救,許以和親,羌人必起兵襲蜀兵之後。吾卻以大兵擊之,首尾夾攻,豈不大勝?”真從之,即遣人星夜馳書赴羌。

卻說西羌國王徹里吉,自曹操時年年入貢;手下有一文一武:文乃雅丹丞相,武乃越吉元帥。時魏使齎金珠並書到國,先來見雅丹丞相,送了禮物,具言求救之意。雅丹引見國王,呈上書禮。徹里吉覽了書,與眾商議。雅丹曰:“我與魏國素相往來,今曹都督求救,且許和親,理合依允。”徹里吉從其言,即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬,皆慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等器;又有戰車,用鐵葉裹釘,裝載糧食軍器什物:或用駱駝駕車,或用騾馬駕車,號為“鐵車兵”。二人辭了國王,領兵直扣西平關。守關蜀將韓禎,急差人齎文報知孔明。孔明聞報,問眾將曰:“誰敢去退羌兵?”張苞、關興應曰:“某等願往。”孔明曰:“汝二人要去,奈路途不熟。”遂喚馬岱曰:“汝素知羌人之性,久居彼處,可作嚮導。”便起精兵五萬,與興、苞二人同往。興、苞等引兵而去。行有數日,早遇羌兵。關興先引百餘騎登山坡看時,只見羌兵把鐵車首尾相連,隨處結寨;車上遍排兵器,就似城池一般。興睹之良久,無破敵之策,回寨與張苞、馬岱商議。岱曰:“且待來日見陣,觀看虛實,另作計議。”次早,分兵三路:關興在中,張苞在左,馬岱在右,三路兵齊進。羌兵陣里,越吉元帥手挽鐵錘,腰懸寶雕弓,躍馬奮勇而出。關興招三路兵徑進。忽見羌兵分在兩邊,中央放出鐵車,如潮湧一般,弓弩一齊驟發。蜀兵大敗,馬岱、張苞兩軍先退;關興一軍,被羌兵一裹,直圍入西北角上去了。

興在垓心,左衝右突,不能得脫;鐵車密圍,就如城池。蜀兵你我不能相顧。興望山谷中尋路而走。看看天晚,但見一簇皂旗,蜂擁而來,一員羌將,手提鐵錘大叫曰:“小將休走!吾乃越吉元帥也!”關興急走到前面,盡力縱馬加鞭,正遇斷澗,只得回馬來戰越吉。興終是膽寒,抵敵不住,望澗中而逃;被越吉趕到,一鐵錘打來,興急閃過,正中馬胯。那馬望澗中便倒,興落於水中。忽聽得一聲響處,背後越吉連人帶馬,平白地倒下水來。興就水中掙起看時,只見岸上一員大將,殺退羌兵。興提刀待砍越吉,吉躍水而走。關興得了越吉馬,牽到岸上,整頓鞍轡,綽刀上馬。只見那員將,尚在前面追殺羌兵。興自思此人救我性命,當與相見,遂拍馬趕來。看看至近,只見雲霧之中,隱隱有一大將,面如重棗,眉若臥蠶,綠袍金鎧,提青龍刀,騎赤兔馬,手綽美髯,分明認得是父親關公。興大驚。忽見關公以手望東南指曰:“吾兒可速望此路去。吾當護汝歸寨。”言訖不見。關興望東南急走。至半夜,忽一彪軍到,乃張苞也,問興曰:“你曾見二伯父否?”興曰:“你何由知之?”苞曰:“我被鐵車軍追急,忽見伯父自空而下,驚退羌兵,指曰:‘汝從這條路去救吾兒。’因此引軍徑來尋你。’關興亦說前事,共相嗟異。二人同歸寨內。馬岱接著,對二人說:“此軍無計可退。我守住寨柵,你二人去稟丞相,用計破之。”於是興、苞二人,星夜來見孔明,備說此事。孔明隨命趙雲、魏延各引一軍埋伏去訖;然後點三萬軍,帶了姜維、張冀、關興、張苞,親自來到馬岱寨中歇定。次日上高阜處觀看,見鐵車連絡不絕,人馬縱橫,往來馳驟。孔明曰:“此不難破也。”喚馬岱、張冀分付如此如此。二人去了,乃喚姜維曰:“伯約知破車之法否?”維曰:“羌人惟恃一勇力,豈知妙計乎?”孔明笑曰:“汝知吾心也。今彤雲密布,朔風緊急,天將降雪,吾計可施矣。”便令關興、張苞二人引兵埋伏去訖;令姜維領兵出戰:但有鐵車兵來,退後便走;寨口虛立旌旗,不設軍馬。準備已定。

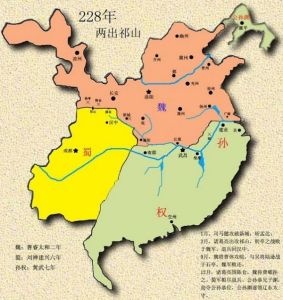

228年 兩齣祁山

228年 兩齣祁山是時十二月終,果然天降大雪。姜維引軍出,越吉引鐵車兵來。姜維即退走。羌兵趕到寨前,姜維從寨後而去。羌兵直到寨外觀看,聽得寨內鼓琴之聲,四壁皆空豎旌旗,急回報越吉。越吉心疑,未敢輕進。雅丹丞相曰:“此諸葛亮詭計,虛設疑兵耳。可以攻之。”越吉引兵至寨前,但見孔明攜琴上車,引數騎入寨,望後而走。羌兵搶入寨柵,直趕過山口,見小車隱隱轉入林中去了。雅丹謂越吉曰:“這等兵雖有埋伏,不足為懼。”遂引大兵追趕。又見姜維兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒,催兵急追。山路被雪漫蓋,一望平坦。正趕之間,忽報蜀兵自山後而出。雅丹曰:“縱有些小伏兵,何足懼哉!”只顧催趲兵馬,往前進發。忽然一聲響,如山崩地陷,羌兵俱落於坑塹之中;背後鐵車正行得緊溜,急難收止,並擁而來,自相踐踏。後兵急要回時,左邊關興、右邊張苞,兩軍衝出,萬弩齊發;背後姜維、馬岱、張冀三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥望後面山谷中而逃,正逢關興;交馬只一合,被興舉刀大喝一聲,砍死於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉,解投大寨來。羌兵四散逃竄。孔明升帳,馬岱押過雅丹來。孔明叱武士去其縛,賜酒壓驚,用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明曰:“吾主乃大漢皇帝,今命吾討賊,爾如何反助逆?吾今放汝回去,說與汝主:吾國與爾乃鄰邦,永結盟好,勿聽反賊之言。”遂將所獲羌兵及車馬器械,盡給還雅丹,俱放回國。眾皆拜謝而去。孔明引三軍連夜投祁山大寨而來,命關興、張苞引軍先行;一面差人齎表奏報捷音。

卻說曹真連日望羌人訊息,忽有伏路軍來報說:“蜀兵拔寨收拾起程。”郭淮大喜曰:“此因羌兵攻擊,故爾退去。”遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走,魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間,忽然鼓聲大震,一彪軍閃出,為首大將乃魏延也,大叫曰:“反賊休走!”曹遵大驚,拍馬交鋒;不三合,被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱贊引兵追趕,忽然一彪軍閃出,為首大將乃趙雲也。朱贊措手不及,被雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒有失,欲收兵回;背後喊聲大震,鼓角齊鳴:關興、張苞兩路兵殺出,圍了曹真、郭淮,痛殺一陣。曹、郭二人,引敗兵沖路走脫。蜀兵全勝,直追到渭水,奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒,哀傷不已;只得寫本申朝,乞撥援兵。

卻說魏主曹睿設朝,近臣奏曰:“大都督曹真,數敗於蜀,折了兩個先鋒,羌兵又折了無數,其勢甚急,今上表求救,請陛下裁處。”睿大驚,急問退軍之策。華歆奏曰:“須是陛下御駕親征,大會諸侯,人皆用命,方可退也。不然,長安有失,關中危矣!”太傅鍾繇奏曰:“凡為將者,智過於人,則能制人。孫子云:‘知彼知己,百戰百勝 。’臣量曹真雖久用兵,非諸葛亮對手。臣以全家良賤,保舉一人,可退蜀兵。未知聖意準否?”睿曰:“卿乃大老元臣,有何賢士,可退蜀兵,早召來與朕分憂。”鍾繇奏曰:“向者,諸葛亮欲興師犯境,但懼此人,故散流言,使陛下疑而去之,方敢長驅大進。今若復用之,則亮自退矣。”睿問何人。繇曰:“驃騎大將軍司馬懿也。”睿嘆曰:“此事朕亦悔之。今仲達現在何地?”繇曰:“近聞仲達在宛城閒住。”睿即降詔,遣使持節,復司馬懿官職,加為平西都督,就起南陽諸路軍馬,前赴長安。睿御駕親征,令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。

卻說孔明自出師以來,累獲全勝,心中甚喜;正在祁山寨中,會聚議事,忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明只道東吳犯境,心甚驚疑,喚入帳中問之。豐曰:“特來報喜。”孔明曰:“有何喜?”豐曰:“昔日孟達降魏,乃不得已也。彼時曹丕愛其才,時以駿馬金珠賜之,曾同輦出入,封為散騎常侍,領新城太守,鎮守上庸、金城等處,委以西南之任。自丕死後,曹睿即位,朝中多人嫉妒,孟達日夜不安,常謂諸將曰:‘我本蜀將,勢逼於此。’今累差心腹人,持書來見家父,教早晚代稟丞相:前者五路下川之時,曾有此意;今在新城,聽知丞相伐魏,欲起金城、新城、上庸三處軍馬,就彼舉事,逕取洛陽:丞相取長安,兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。”孔明大喜,厚賞李豐等。

忽細作人報說:“魏主曹睿,一面駕幸長安;一面詔司馬懿復職,加為平西都督,起本處之兵,於長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰:“量曹睿何足道!若來長安,可就而擒之。丞相何故驚訝?”孔明曰:“吾豈懼曹睿耶?所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事,若遇司馬懿,事必敗矣。達非司馬懿對手,必被所擒。孟達若死,中原不易得也。”馬謖曰:“何不急修書,令孟達提防?’孔明從之,即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城,專望心腹人回報。一日,心腹人到來,將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰:“近得書,足知公忠義之心,不忘故舊,吾甚喜慰。若成大事,則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密,不可輕易托人。慎之!戒之!近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵,若聞公舉事,必先至矣。須萬全提備,勿視為等閒也。”孟達覽畢,笑曰:“人言孔明心多,今觀此事可知矣。”乃具回書,令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰:“適承鈞教,安敢少怠。竊謂司馬懿之事,不必懼也:宛城離洛陽約八百里,至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事,須表奏魏主。往復一月間事,達城池已固,諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來,達何懼哉?丞相寬懷,惟聽捷報!”

孔明看畢,擲書於地而頓足曰:“孟達必死於司馬懿之手矣!”馬謖問曰:“丞相何謂也?”孔明曰:“兵法雲,攻其不備,出其不意。豈容料在一月之期?曹睿既委任司馬懿,逢寇即除,何待奏聞?若知孟達反,不須十日,兵必到矣,安能措手耶?”眾將皆服。孔明急令來人回報曰:“若未舉事,切莫教同事者知之;知則必敗。”其人拜辭,歸新城去了。

司馬懿

司馬懿卻說司馬懿在宛城閒住,聞知魏兵累敗於蜀,乃仰天長嘆。懿長子司馬師,字子元;次子司馬昭,字子尚:二人素有大志,通曉兵書。當日侍立於側,見懿長嘆,乃問曰:“父親何為長嘆?”懿曰:“汝輩豈知大事耶?”司馬師曰:“莫非嘆魏主不用乎?”司馬昭笑曰:“早晚必來宣召父親也。”言未已,忽報天使持節至。懿聽詔畢,遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人,有機密事求見。懿喚入密室問之,其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢,隨狀出首。司馬懿聽畢,以手加額曰:“此乃皇上齊天之洪福也!諸葛亮兵在祁山,殺得內外人皆膽落;今天子不得已而幸長安,若旦夕不用吾時,孟達一舉,兩京休矣!此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之,諸葛亮定然心寒,自退兵也。”長子司馬師曰:“父親可急寫表申奏天子。”懿曰:“若等聖旨,往復一月之間,事無及矣。”即傳令教人馬起程,一日要行二日之路,如遲立斬;一面令參軍梁畿齎檄星夜去新城,教孟達等準備征進,使其不疑。梁畿先行,懿隨後發兵。行了二日,山坡下轉出一軍,乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿,說:“天子駕到長安,親拒蜀兵,今都督何往?”懿低言曰:“今孟達造反,吾去擒之耳。”晃曰:“某願為先鋒。”懿大喜,合兵一處。徐晃為前部,懿在中軍,二子押後。又行了二日,前軍哨馬捉住孟達心腹人,搜出孔明回書,來見司馬懿。懿曰:“吾不殺汝,汝從頭細說。”其人只得將孔明、孟達往復之事,一一告說。懿看了孔明回書,大驚曰:“世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福,獲此訊息:孟達今無能為矣。”遂星夜催軍前行。

卻說孟達在新城,約下金城太守申儀、上庸太守申耽,克日舉事。耽、儀二人佯許之,每日調練軍馬,只待魏兵到,便為內應;卻報孟達言:軍器糧草,俱未完備,不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到,孟達迎入城中。畿傳司馬懿將令曰:“司馬都督今奉天子詔,起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”達問曰:“都督何日起程?”畿曰:“此時約離宛城,望長安去了。”達暗喜曰:“吾大事成矣!”遂設宴待了梁畿,送出城外,即報申耽、申儀知道,明日舉事,換上大漢旗號,發諸路軍馬,逕取洛陽。忽報:“城外塵土沖天,不知何處兵來。”孟達登城視之,只見一彪軍,打著“右將軍徐晃”旗號,飛奔城下。達大驚,急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住,直來到壕邊,高叫曰:“反賊孟達,早早受降!”達大怒,急開弓射之,正中徐晃頭額,魏將救去。城上亂箭射下,魏兵方退。孟達恰待開門追趕,四面旌旗蔽日,司馬懿兵到。達仰天長嘆曰:“果不出孔明所料也!”於是閉門堅守。卻說徐晃被孟達射中頭額,眾軍救到寨中,取了箭頭,令醫調治;當晚身死,時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日,孟達登城遍視,只見魏兵四面圍得鐵桶相似。達行坐不安,驚疑未定,忽見兩路兵自外殺來,旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達只道是救軍到,忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰:“反賊休走!早早受死!”達見事變,撥馬望城中便走,城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大罵曰:“吾等已獻了城也!”達奪路而走,申耽趕來。達人困馬乏,措手不及,被申耽一槍刺於馬下,梟其首級。余軍皆降。李輔、鄧賢大開城門,迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢,遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜,教將孟達首級去洛陽城市示眾;加申耽、申儀官職,就隨司馬懿征進;命李輔、鄧賢守新城、上庸。卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿大喜曰:“朕一時不明,誤中反間之計,悔之無及。今達造反,非卿等制之,兩京休矣!”懿奏曰:“臣聞申儀密告反情,意欲表奏陛下,恐往復遲滯,故不待聖旨,星夜而去。若待奏聞,則中諸葛亮之計也。”言罷,將孔明回孟達密書奉上。睿看畢,大喜曰:“卿之學識,過於孫、吳矣!”賜金鉞斧一對,後遇機密重事,不必奏聞,便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰:“臣舉一大將,可為先鋒。”睿曰:“卿舉何人?”懿曰:“右將軍張郃,可當此任。”睿笑曰:“朕正欲用之。”遂命張郃為前部先鋒,隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是:既有謀臣能用智,又求猛將助施威。

未知勝負如何,且看下文分解。

賞析

在說正題之前,先簡單說說本回的內容。曹魏面對蜀漢時,請來了羌兵助陣,說起這羌。在東漢朝廷來說實在是一件頭疼的事,東漢對匈奴作戰可說是節節勝利,戰績之輝煌比起西漢不虞多讓,這也是因為有西漢的基礎的緣故。但是東漢對付這羌便是頭疼至極,這到並非羌人比匈奴還要厲害,實際上羌人在東漢年間一直沒有建立如匈奴一般的強權,而東漢軍隊對羌人在軍事上也往往占據主動。但是關鍵的問題便在於這些羌人遊動不定,降而又叛。這些羌人分散在各處,但是必要時卻又會聚集起來對東漢各處進行攻擊,等大軍來了打敗了他們就一鬨而散,一時歸降,一時又叛變。東漢對這些變幻無常的羌人也沒有辦法,將他們遷移關中各處意圖好好管理,結果適得其反,這些羌人就在關中鬧了起來,東漢末年為這些羌人實在傷透了腦筋。

其實各代中原的政權面對的往往是這些以游擊戰方式的邊疆民族,這些人往往時而聚集,時而分散,騷擾搶劫多於作戰,說他們是戰士更不如說他們是土匪馬賊更為妥當,偏偏因為大草原的限制中原政權對這些人都沒有辦法,消滅不太可能,他們一打就逃,而且就算滅了這族,還是有其他族會取代真空。屯田到是一個好辦法,但是費用太高,很不划算,這些不適合耕地的地方要改造起來太花時間人力物力。相比起來造長城這種消極防禦到是最經濟的辦法。(自然,這其實還主要是為了對付騷擾戰,萬一出現草原強權還是要派大軍才行。)這種情況只有自然條件或者技術條件變化的時候才會變化,比如草原突然變成耕地,鐵路的出現,其實也就是說只有當機械化來臨才能徹底的解決草原的游擊戰。

自然,羌還和匈奴不一樣,羌沒有建立如匈奴一般的政權,大多數情況下是以部落的形式出現,自然也對中原政權產生不了什麼危險。東漢主要是對他頭疼,三國時期曹魏和蜀漢雖然都拉攏之,但是並不把他們擺到盟友的地位,這一方面是羌人的作戰實力遠遜於兩大政權,無論哪方都能輕易制服之;另一方面這些羌人實際上雖然時常騷擾,但是另一方面他們往往也為中原政權所驅使,東漢的一些邊亂往往是漢羌一起叛亂,而且還往往是漢人做首領,比如三國演義就常說到馬超為羌人敬為天神,這歷史上應該沒這么誇張,但是馬超等人能募集到大量羌人為之死戰確實是事實。

所以在三國時期,這些羌人一時歸於蜀漢,一時歸於曹魏,搖擺不定,內部也四分五裂,但是無論如何,他們的歸屬都成為不了戰爭的決定性因素。

演義中將羌人兵器寫得很是厲害,什麼鐵車兵,飛錘弓弩,這點在寫孟獲時候也提到過那些蠻兵兵器厲害,有些奇淫巧技。自然他的對手諸葛丞相等人則技術上不如對手,卻能用智謀上屢屢勝出了,這不單是三國演義如此,其他的演義小說都有這樣的事,什麼邊人往往奇淫巧技厲害,而我中原則是以智謀取勝。真是天叫可憐,演義作者為了誇大那些邊人力量顯出這主角本事倒也罷了,卻是害苦了那些把演義當真的讀者,滿清末年一些自以為熟讀三國演義的將領見得那些夷人果然奇淫巧技厲害,便真打算以智謀取勝,可惜也不想想,真的奇淫巧技厲害,智謀會差到哪裡去呢。

其實真實的歷史是倒過來才對,依仗奇淫巧技或者說技術的領先屢屢欺負別人的是我等中原政權,而那些邊人才是將打不過就逃這些三十六計之上計發揚光大之輩。若是那些邊人有這等厲害武器,那也不會被中原政權打得到處跑了。

再說這孟達之事,孟達叛魏是曹魏太和元年也就是蜀漢建興五年十二月的事,被司馬懿擊敗誅殺是曹魏太和二年(蜀漢建興六年)正月而諸葛亮北伐是同一年春天。所以說孟達叛魏在前,諸葛亮出兵在後。而演義中則倒過來,這是為何?

這自然有表示這孟達之事非在諸葛亮意料之中的緣故,但是更主要的還是為了司馬懿的出場。

三國演義之中,對於那些重要人物,其實只要看他們的出場便可知曉,他們的出場或者說重頭戲必然不會太過平淡,而是一個鋪墊帶著一個鋪墊,往往還有許多知名或不知名的人物作為龍套亮相助場。而一些相對重要的人物,則雖然會對一些重點事件做一些相當精彩的描寫,但是在其出場時則沒有那么華麗了。

那那些是重要人物呢,就說以下幾個吧,諸葛亮,關羽,趙雲,姜維,司馬懿這些是重要人物,他們的出場或者重要場次的亮相都是有相當的鋪墊,尤其是最前面兩者,乃是演義之核心,最是要緊。至於呂布劉備曹操張飛甚至周瑜等人,雖然都是一些重要人物,但是實際上他們的重要都是在之後的篇幅中加進描寫的緣故,即便劉關張的桃園三結義,也只能說是豪情但不能說出場華麗,便就是呂布來說,他的出場其實也算可以,一出場就嚇退了董卓,但是他的威風一戰還是在虎牢關中決定的。而且便就是虎牢關一戰,比起關羽的亮相,他的亮相也就遜色許多。

我們看關羽那戰是如何的,華雄斬俞涉潘鳳,無人敢與之交鋒,袁紹只有怪責文丑顏良不在,此時關羽殺出,自告奮勇作戰,但是卻被袁術呵斥,再又曹操勸說,才得以成行,並以熱酒壯行,也就是此刻,關羽出場的高潮出現,春秋中文社區http://bbs.cqzg.cn

““酒且斟下,某去便來。”出帳提刀,飛身上馬。眾諸侯聽得關外鼓聲大振,喊聲大舉,如天摧地塌,岳撼山崩,眾皆失驚。正欲探聽,鸞鈴響處,馬到中軍,雲長提華雄之頭,擲於地上。其酒尚溫。”

這一結尾:“其酒尚溫”道出那關羽無盡之威風,相比起來,之後呂布的出場與三英戰呂布雖然精彩,但是一來是三人戰之,二來實際上卻是雙方成就各自威風,倒是遜色許多了。(之前的平話三國戰呂布倒是由張飛一人勝之,那確有顯示張飛之能的地方,但是日後張飛的戲份大量被刪改,這自然不會出現了。)

再說那顏良,顏良出場也是威風八面,斬宋憲殺魏續二十合擊退徐晃,勢不可擋,但是這種威風也就是給關羽斬其首做鋪墊而已,他越威風,越顯得關羽之能耐。這點在日後的武俠小說中借鑑甚多,只要看到一人很威風八面,但是不是主角,那就知道這只是個給主角顯示力量的墊腳石罷了。

對於諸葛亮,我們更不用說了,司馬徽徐庶的推薦,三顧茅廬,才請出這諸葛亮,這種登場是三國演義中最華麗的登場,在諸葛亮面前,其他人只能做龍套。

再說趙雲的登場,趙雲是三國演義中也相當重視的角色。他的初亮相倒也不錯,戰文丑,斗袁紹,顯示了一少年將軍的本色,比起演義中的很多角色已經是非常不錯了,但是比起姜維的登場還是差了些。

姜維的登場我們已經在上一章提到過一些,他在史書中的故事已經夠離奇了但是這還不夠,主動投奔怎么能顯示自己的本領。演義中就要先把他放在諸葛亮的對立面,文,他能看出諸葛亮的計策,便等於用已經成名的諸葛亮來為之捧場,武,他能與趙雲戰到精神倍長,甚得誇獎,也是用了五虎將唯一剩下的一名為之做鋪墊,之後敗下場來也是因為有諸葛亮如此神人,再加上思母心切的關係。雖然失敗,但是已經把這個姜維完全的介紹在我們面前,日後他受到重用以至於接諸葛亮的班就再正常不過了。在現代小說中也常能看到這樣的套路,用老一輩英雄的失敗來為新一輩英雄鋪路,這在那種跨越世代的幾部曲是很常用的手法,但是效果並不一定很好,往往會一方面老英雄樹立的形象喪失,而新英雄的形象沒有建立起來,這一點上還不如三國演義,三國演義中姜維應當說是一個樹立的相當不錯的形象,其最大的缺陷倒不是他的失敗,而是他的後三國年代不受關注與三國演義中有了一個如此光芒萬丈的諸葛亮而已。

好了,因為諸葛亮是演義中的第一主角,那為了對照,他的對手也必須有相當的實力才行,總不能讓一個不知名的角色就擋住諸葛亮並把他拖死吧。還好,歷史上諸葛亮已經有了一個相當的對手,司馬懿,曹魏重臣,名將,日後奪曹魏大權,被一統三國的晉尊為宣帝,這樣的對手確實夠分量,但是也要對其做些加工才行。

於是演義中司馬懿雖然早有出場,但是戲份並不太多,只是與史書中記載差不多而已,但是當劉備死後,諸葛亮主政的時候,司馬懿也同時猛漲戲份。諸葛亮在籌備北伐時,別人不考慮,就考慮這個司馬懿,用謠言將他弄了下來。可憐司馬懿在歷史上除了在曹操那裡早期不得志和晚期被曹爽陰過一下外,在曹丕父子時代都是順風順水,八面玲瓏,官運亨通,到了演義就要被弄出賦閒。

且慢,所謂天降大任於斯人,必先勞其餓其之,這演義讓司馬懿賦閒自然有他的道理,司馬懿之前主要乃是出謀劃策之人,雖然出過幾個不錯的計策,但是就讓一個謀士對抗現在手握大軍的諸葛丞相怎么行,這顯然對手分量不足嘛。為此必須要先為司馬懿的戰場生涯安排一個好地方,好時機才行。而這次戰孟達就是最好的地點與時機。

這地點自然不用多說,上庸之要地誰都知道,而且歷史上本就是司馬懿平叛的。但是時機不好,這還沒開始北伐,你這司馬懿就動手,便就算贏了也顯不出重要性啊。雖然要挪到諸葛亮北伐之後,此時諸葛亮節節勝利,威鎮天下,曹真節節敗退,而就在此時,孟達要叛變,正是大好時機,東西並舉,蜀漢大勝利馬上就可期待。

是的,這是大好時機,但是也是司馬懿登場的大好時機,便就是在曹魏上下不安的時候,魏明帝想起司馬懿來了,起用!諸葛亮的最大敵人開始登場,而最好的舞台便就在眼前,孟達叛變,本來一般來說起用的話至少要等段時間才可以帶兵出征,而且也應該先去洛陽才對,但是演義早就安排好了,司馬懿就呆在宛城,而這一起用就得到申儀密告,隨之帶兵出征孟達,幾日便破城。這一上來就破了諸葛亮東西並舉之勢,好一個亮相,這才不愧為諸葛亮的對手。

這還沒有完,街亭一戰本沒有司馬懿的事,而是張郃所為,但是這又有何關係,演義將張郃說成是司馬懿所推薦的,帶在身邊,取街亭的也成了司馬懿的了,日後對峙諸葛亮就成了司馬懿的獨家任務,其他人去得必然慘敗之。雖然面對諸葛亮,司馬懿還是遠遠不如之,就在下一回便被其空城嚇跑,但是如此戲份如此表現已經比張郃曹真這些真正在歷史上對抗諸葛亮的將領好得太多太多,就是那些蜀漢一邊的除了諸葛亮也遠不如之。

這做不了主角,做主角的最大敵人,也確實是個好差事啊。

回評

毛宗崗批語

讀《三國》者讀至此回,而知文之彼此相伏、前後相因,殆合十數卷而只如一篇、只如一句也。其相反而相因者,有助漢之沙摩柯,乃有抗漢之孟獲;其不相反而相因者,有借羌兵之曹丕,乃有借羌兵之曹真。其相類而相因者,有馬超在而即去之柯比能,乃有馬超死而忽忽來之徹里吉;其不相類而相因者,有六縱而不服之蠻王,乃有一縱而即服之雅丹丞相。至於孟達致書於李嚴,早有李嚴致書於孟達以為之伏筆矣。申儀助司馬而殺孟達,早有孟達之約申儀而背劉封以為之伏筆矣。文如常山率然,擊首則尾應,擊尾則首應,擊中則首尾皆應,豈非結構之至妙者哉!

此回之內,忽有一關公為神,突如其來,倏然而往。一救關興,再救張苞,可謂英靈之極矣。然越吉元帥之頭,何不即取之以雲中顯聖之偃月刀,而必待孔明之用計而後斬之乎?曰:《三國》一書,所以紀人事,非以紀鬼神。惟有一番籌度,一番誘敵,乃見相臣之勞心,諸將之用命,不似《西遊》、《水滸》等書,原非正史,可以任意結構也。

平蠻之後,又有平羌;藤甲之後,又有鐵車。一則在於未伐魏之始,一則間於既伐魏之中;一則炎天,一則雪地;一則出其全力持之曠日,一則施以小計定之終朝。或詳或略,或長或短,事不雷同,文亦不合掌,如此妙事,如此妙文,真他書之所未有。

司馬懿不用,則孟達不死。孟達不死,則兩京可圖。兩京可圖,則曹氏可滅。曹氏之不遽滅,以為司馬懿之功也。然而救魏之事,即為篡魏之階。魏之以懿拒漢,猶之前門拒虎、後戶進狼耳。此回於司馬懿起復之初,便敘師、昭二子之英英靈爽,蓋非魏之亡於此救,而正魏之亡於此兆雲。

蜀事之壞,一坏於失荊州,再坏於失上庸也。荊州不失,則可由荊州以定襄、樊;上庸不失,則可由上庸以取宛、洛。而原其所以失,則有故焉。當關公離荊州以伐魏之時,使別遣一上將以守荊州,則荊州可以不失;當孟達棄上庸而奔魏之時,更遣一上將以守上庸,則上庸可以不失。而先主不慮之,孔明亦不慮之,則皆天也,非人也。其所以失而不復者,又有故焉。當先主大戰猇亭之初,孫權願獻荊州,而先主不之拒,則荊州雖失而可復;當孔明初出祁山之時,孟達欲獻上庸,而司馬懿未之知,則上庸雖失而可復。而先主必拒之,司馬懿必知之,則又天也,非人也。天不祚漢,亦何咎於先主,又何咎於孟達耶?

孟達不足咎,而孟達之不知人,則可咎也。於諸葛亮之小心不之信,於申儀、申耽則信之矣;於司馬懿之機警不之信,於李輔、鄧賢則信之矣。不能料申儀、申耽,而何能料司馬懿?不能識李輔、鄧賢,而何能識諸葛亮哉?蓋惟諸葛亮能知司馬懿,亦惟司馬懿能知諸葛亮耳。

李贄總評

雲長先生之靈能救其子鐵車之厄,不能為後主平吳削魏。乃知天命有定,即忠義神聖如雲長,亦不可為也。如此,則丞相興兵不為多事乎?何與隆中之言相刺謬也?其中必自有說,讀者亦知之否乎?

鍾敬伯總評

雲長之靈能救其子鐵車之厄,不能為後主平吳削魏,乃知天命有定,即忠義神聖如雲長,亦不可為也。