簡介

為了這一天,中國航天人付出了艱辛努力。東方紅一號曾因三年經濟困難暫停,經濟形勢好轉後,趙九章上書周恩來,建議重新上馬。之後連開42天論證會議,全面論證了東方紅一號的方案。

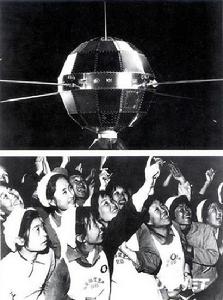

發射成功後,新加坡《民報》說:“中國成功地發射了第一顆人造地球衛星,從天外飛來的音波,不但震盪了舉世的人心,也使美、蘇兩國聞之相顧失色。”

主要參數

衛星重量:173公斤衛星外形:直徑1米的球形72面體

近地點:439公里

遠地點:2384公里

用途:廣播“東方紅”樂曲

目前狀態

2009年2月1日15時08分32秒根據NASA的數據寫出來的。

緯度:64.02度

經度:35.07公里

軌道傾角:205.64度

運行周期:110.6分鐘

速度:7.55KM/s

高度:728.25KM

近地點:430公里

遠地點:2075公里

衛星實時狀態跟蹤:(截止2009年2月1日台北時間15點08分該衛星正位於大西洋上空)

設備

星上的儀器艙裝有電源、測軌用的雷達應答機、雷達信標機、遙測裝置、電子樂音發生器和發射機、科學試驗儀器等。衛星的主要任務是向太空播放《東方紅》樂曲,同時進行衛星技術試驗,探測電離層和大氣密度。衛星上採用銀鋅蓄電池作電源,電池壽命有限,衛星運行28天后(設計壽命為20天),電池耗盡,“東方紅”樂曲停止播放,衛星結束了它的工作壽命。但是,衛星的軌道壽命沒有結束,根據軌道計算,大約能在太空運行很多年。

誕生

“東方紅一號”(DongFangHongI/RedEast1)衛星是中國的第一顆人造衛星,由以錢學森、潘厚仁為中心的中國空間技術研究院研製,當時共做了五顆樣星,結果第一顆衛星就發射成功。該院制定了“三星規劃”:即東方紅一號、返回式衛星和同步軌道通信衛星,而孫家棟則是當時“東方紅一號”衛星的技術負責人。1967年,黨鴻辛等人選擇了一種以銅為基礎的天線乾膜,成功解決在100℃至零下100℃下超短波天線信號傳遞困難問題。“東方紅一號”衛星因工程師在其上安裝一台模擬演奏《東方紅》樂曲的音樂儀器,並讓地球上從電波中接收到這段音樂而命名。

1956年,中國把開發火箭技術納入國家十二年科學發展規劃。1957年著名科學家錢學森等積極倡議開展人造衛星的研究工作。1958年毛澤東同志發出“我們也要搞人造衛星”的號召。根據這一戰略考慮,中國科學院把研製發射人造衛星列為1958年第一次重點任務,揭開了中國向太空進軍的序幕。廣大科技工作者奮發圖強,埋頭苦幹,克服困難,完全依靠自己的力量,踏上了征服太空之路。當時受到“大躍進”影響,曾提出過研製高能推進劑運載火箭、發射重型衛星和要在1959年國慶節將中國的第一顆衛星送入太空的構想。但這種構想脫離了中國的經濟實力、科技水平和工業基礎,因而缺乏實現的可能。

1959年1月21日,中國科學院黨組傳達鄧小平同志指示:衛星明後年不放,與國力不相稱。據此,調整任務部署,提出“以探空火箭練兵、空間物理探測打基礎、不斷探索衛星發展方向,籌建空間環境模擬試驗室,研究地面跟蹤接收設備”的具體方針。通過貫徹這一方針,中國在火箭技術、太空飛行器技術、有效載荷技術、姿態控制技術、軌道設計和發射技術的研究和試驗,以及人才的培養和訓練等都取得了很大的進展。

發射過程

1970年4月24日,中國第一顆人造地球衛星在酒泉衛星發射中心成功發射,由此開創了中國航天史的新紀元,使中國成為繼蘇、美、法、日之後世界上第五個獨立研製並發射人造地球衛星的國家。東方紅1號衛星重173千克,由長征一號運載火箭送入近地點441千米、遠地點2368千米、傾角68.44度的橢圓軌道。它測量了衛星工程參數和空間環境,並進行了軌道測控和《東方紅》樂曲的播送。

“東方紅一號”衛星以火車運輸時,鐵路沿線每兩根電線桿間由一位荷槍實彈的衛兵守衛。於1970年4月24日21時35分用“長征一號”運載火箭(CZ-1)載著“東方紅一號”衛星從中國西北酒泉衛星發射中心發射升空,21時48分進入預定軌道。

“東方紅一號”衛星的主要任務是進行衛星技術試驗、探測電離層和大氣層密度。衛星為近似球形的72面體,質量173千克,直徑約1米、採用自鏇姿態穩定方式,轉速為120轉/分,外殼表面由按溫度控制要求經過處理的鋁合金為材料,球狀的主體上共有四條二米多長的鞭狀超短波天線,底部有連線運載火箭用的分離環。衛星飛行軌道為近地點439公里、遠地點2384公里、軌道平面和地球赤道平面為傾角68.5度的近地橢圓軌道,運行地球一圈周期為114分鐘。“東方紅一號”衛星除了裝有試驗儀器外,還可以以20兆赫的頻率發射《東方紅》音樂,該星採用銀鋅電池為電源。

“東方紅一號”衛星設計工作壽命20天(實際工作壽命28天),期間把遙測參數和各種太空探測資料傳回地面,至同年5月14日停止發射信號。

成就

“東方紅一號”衛星的發射成功使中國成為世界上繼蘇聯、美國、法國和日本之後第五個完全依靠自己的力量成功發射人造衛星的國家。雖比它蘇聯發射第一顆人造衛星“斯普特尼克一號”晚了13年,它的質量超過了前四個國家第一顆衛星質量的總和。從此中國正式加入了“太空俱樂部”,發射成功後,錢學森向中央提出中國應該發展載人航天,並提交發展中國載人航天事業的報告,得毛澤東親筆批示“同意”。

東方紅一號衛星,反映著當時我國的經濟、科技、社會和軍事能力發展水平,是國家綜合國力的重要標誌,是影響國際關係格局的重要因素,是促進經濟和科技進步的重要手段,對於增強民族自豪感和凝聚力具有重要作用。東方紅一號衛星上天,在許多國家引起了強烈反響,國外紛紛發表評論指出,這顆衛星發射成功,“體現了中國一直在依靠自己的力量為人類的幸福和進步進行宇宙開發”,“表明中國的科學技術和工業進步達到新高度”,“是中國科學技術和工藝方面取得的突出成就”,“中國掌握了先進火箭技術和製造出大型火箭的技能”。

東方紅一號衛星是全國各族人民在中國共產黨領導下艱苦奮鬥的結晶,是中國工人階級、解放軍、知識分子的傑出貢獻。之所以能在較短時間內取得如此輝煌的成就,主要歸功於黨中央和老一輩無產階級革命家,毛澤東、周恩來、鄧小平、葉劍英、李先念、聶榮臻等老一輩無產階級革命家,對衛星事業自始至終都傾注了大量的心血。“嚴肅認真,一絲不苟,穩妥可靠,萬無一失”等指示,已成為航天科技工作者的座右銘。

意義

東方紅一號衛星文化是“兩彈一星”精神和航天精神的體現。在東方紅一號衛星的研製過程中,我們依靠自己的力量,全國大協作,建立起了一個比較完善和健全的航天科學技術研究、設計、試驗、製造及質量保障和管理體系,鍛鍊和造就了一支又紅又專、技術水平高、能打硬仗、善於攻關、專業配套、老中青相結合的航天技術隊伍。歷史會記住錢學森、趙九章、郭永懷、錢驥、陳芳允、楊嘉墀、王大衍、王希季、任新民、孫家棟等“兩彈一星”元勛對中國第一顆人造衛星的傑出貢獻。

模型展覽

2005年4月21日,中國空間技術研究院召集了當年曾參加設計、研製、生產和管理的航天科技人員,在“東方紅一號”衛星誕生地北京衛星製造廠為紀念碑揭幕,製造廠為配合神舟五號載人飛船成功發射周年紀念,亦製作了“東方紅一號”衛星的1:1模型,在北京天文館展出。

背景知識

我國於1965年開始研製人造地球衛星(簡稱衛星)。1970年4月24日,我國在酒泉衛星發射場,用“長征”一號三級運載火箭(其第一級、第二級採用液體火箭發動機,第三級採用固體火箭發動機)成功地將“東方紅”一號衛星送入近地點高度439公里、遠地點高度2384公里和傾角68.5度的環繞地球運行的初始軌道。它的任務是進行衛星技術試驗,探測電離層和大氣層密度。

運送“東方紅”一號衛星的“長征”一號運載火箭,也是我國第一種運載火箭的首次發射。火箭起飛重量81.6噸起飛推力110噸,運載能力300公斤。

“東方紅”一號衛星重量173公斤,主體為直徑約1米近似球體的72面體,主體外面有4根用於發射信號的拉管式天線。衛星用銀鋅電池作電源,採用以轉速為120轉/分自鏇穩定方式飛行,每114分鐘繞地球飛行一周,星上裝有樂曲《東方紅》鏇律的發音裝置,設計工作壽命20天(實際工作壽命28天)。衛星沿軌道運行、工作期間,各系統工作狀態良好,溫度處於允許的範圍只,星上播放的《東方紅》樂曲響徹太空、傳遍全球。衛星入軌後的一段時間內,于晴朗的夜空,人們有時能夠用肉眼觀測到跟隨衛星飛行、帶有觀測裙的末級運載火箭反射太陽光而形成的亮點,在蒼穹上由西北向東南方向移動。

自“東方紅”一號衛星成功發射以來,截至2000年3月,我國已用“長征”系列運載火箭發射了不同類型的國產衛星53顆和國外衛星32顆,以及1艘無人狀態的試驗飛船,發射成功率大於85%。我國發展航天技術取得的成就舉矚目、享譽全球。