基本簡介

芋頭侗寨

芋頭侗寨雙江鎮是通道縣城關鎮,成立於1957年,位於通道侗族自治縣縣域中部,處於貴州、桂林、張家界旅遊線路的中心地帶,區位優勢明顯,是全縣的政治、經濟、文化中心,也是該縣百里侗文化長廊文明示範帶建設的起點,2004年被命名為全國城鎮建設重點鎮。雙江河環繞雙江城,209國道貫穿城中心,東西南北有4條公路幹線(含1805省道)通往毗鄰各縣和境內各鄉鎮。全鎮總面積109平方公里,其中城區面積3.5平方公里,耕地面積888.3公頃,山地面積9989公頃,森森覆蓋率為78%。全鎮轄有16個行政村,3個社區居委會,112個村民小組,總戶數8956戶,總人口4萬人,其中農業人口1.26萬人,境內聚居著侗、漢、苗、瑤等13個民族,其中以侗族為主,占總人口的80%,轄區內有120多個縣直單位和中央、省、市駐通單位。在城的東、南、西面各建有一座鋼筋混凝土結構公路橋,修築一條通往城東的水泥公路。209國道和S221省道穿越境內,交通便利。

歷史發展

深山中探侗家古寨

深山中探侗家古寨雙江鎮以境內的雙江河得名。解放前是一個農村集貿市場,僅有一條短窄石板老街道,幾家私人店鋪。明清時屬石驛里,清乾隆六年(1741)移臨口巡檢司於此。民國時期屬綏寧縣蓉江鄉,為鄉治所在地。1951年11月劃歸通道管轄,為第五區區政府駐地。1956年成立雙江鄉,為鄉政府駐地。1958年秋,縣治從縣溪遷於此,1959年春,通、靖合併,縣治又遷縣溪。1961年秋,靖、通分治,縣治復遷於此,1963年建立雙江鎮,至今雙江鄉合併入鎮統一行政管理。

雙江因坪坦河、馬龍河流貫其間而得名,是鑲嵌在湘、桂、黔三省交界處的一顆明珠。雙江鎮歷史悠久,侗族文化資源特色獨具,民俗風情深厚淳樸,人文景觀古樸典雅,自然風光秀麗怡人。境內有全國重點文物保護單位--芋頭古侗寨,始建於明嘉清三年(1508年),侗寨內古建築群保存完整,有雄偉壯觀、工藝精湛的侗家風雨橋、鼓樓、吊腳樓、寨門、薩歲壇、古驛道、蘆笙場、古墓葬群一應俱全;境內還有風景迷人的獨岩公園,有侗族特有的蘆笙歌耶舞等等。每年吸引外來遊客近30萬人次。

經濟發展

通道縣是湖南省成立最早的侗族自治縣,人民政府駐雙江鎮

通道縣是湖南省成立最早的侗族自治縣,人民政府駐雙江鎮雙江鎮工農業持續快速發展。全鎮有工商企業1680家,規模以上企業11家,其中規模工業企業7家,完成總產值11030萬元,農業總產值達7500萬元,農民人均收入1260元,糧食總產量達4352噸。以長防林為主的經濟林達4000畝左右,逐漸形成以紅香-爛陽苗木生產基地為主,以城東-寨上-馬家壩等城郊村種植1200餘畝的反季或時鮮蔬菜基地的輻射周邊的生態農業示範區,建材業、房地產業、運輸業發展較快,財稅增勢明顯。

作為通道縣城區的雙江鎮,將繼續利用區域優勢,立足城鎮建設,務實農業基礎,培育特色農業,發展二、三產業,抓好基礎建設,強化稅收征管,確保社會穩定,促進全面發展,讓明天的雙江鎮更輝煌、更耀眼。

社會發展

湖南省通道侗族自治縣旅遊發展

湖南省通道侗族自治縣旅遊發展雙江鎮在上級黨委政府的正確領導和關心支持下,緊緊圍繞“打造山水園林雙江,建設生態產業園區”總目標,按照“一二三四五”,即堅持一個重點(以縣慶建設為帶動的城鎮開發管理);實施兩輪驅動(城鎮與農村並舉);發展三項產業(商貿業、旅遊業、生態綠色農業);做好四項工作(社區管理、財政、計生、綜治);實現五新目標(新面貌、新格局、新台階、新形勢、新景象)的工作思路,堅持發展第一要務,以經濟建設為中心,以產業結構調整為主線,以開展創建“五好”鎮黨委、“六好”村支部活動為主題,抓班子,帶隊伍,形成了“圍繞經濟抓黨建,抓好黨建促發展”的良好工作格局,促進了全鎮經濟建設和各項社會事業的快速健康協調發展。連續6年獲得“全縣目標管理先進鄉鎮”、“基層先進黨委”、“黨管武裝工作先進單位”、“宣傳思想文化工作先進單位”,連續3年獲得“人口與計畫生育工作目標管理先進單位”、“發展鄉鎮企業工作先進單位”,“懷化市2002—2004年文化先進鄉鎮”,“2004年度懷化市先進基層黨組織”等多項殊榮。

基礎設施

通道侗寨旅遊指南. 其中的雙江鎮芋頭村

通道侗寨旅遊指南. 其中的雙江鎮芋頭村雙江鎮基礎設施基本完善,科教文衛事業發展迅速。全鎮已實現村村通公路、電話和有線電視。水利條件優越,坪坦河與馬龍河在境內匯,年均降雨量1116毫米左右,自然資源豐富,土地肥沃,自然草場面積達3200餘畝,寬敞的草地、滿山遍野的“綠色食品”。水電供應充足。該鎮內有3萬噸/日水廠,有8000×8000伏變電站,可長年保證用電。各類科技服務機構和醫療衛生機構齊全。全鎮有15所國小,2所中學,一所職業總校,有校舍23棟,120萬平方米,有教師905人,在校學生8437人。

雙江鎮鎮政府設在育才路(寨上村對面),縣委、縣人大、縣政府、縣政協四大家駐行政街,縣直各單位、各企業單位、各學校、醫院、廠礦等單位均建於城內和城郊。鎮辦工業有建材、木材加工、皮革等。

旅遊產業

芋頭侗寨古建築群

芋頭侗寨古建築群城南郊建有烈士陵墓,陵墓對面有風光秀麗的月山產秀----萬佛山丹霞地貌獨岩景區。1984年,在雙江河上,修建具有侗民族風格的花橋——獨蓉橋,2004年又建成城東花橋,橋面都設有護欄和坐板,是暑天乘涼、休閒的好去處。1994年在民族廣場東側新建雄偉壯觀的侗家鼓樓——同慶樓(現改民族廣場鼓樓),2004年廣場修建占地面積12000平方米,分運動區、集會主席台和旅遊休閒區。廣場中間是一個足球場和400米標準跑道,廣場南邊和北邊設立體育健身區。2004年城市擴建主要在城東和城西,特別是新建成城東環城路和丫里沖路直接溝通城南,新建河道邊休閒棧道和鼓樓文化廣場為城市添色。雙江鎮按精品旅遊城市的設計,不斷地提質擴容,是一個美麗大氣而富有民族特色和現代韻味的秀城,是集會、旅遊休閒、娛樂度假的理想勝地。

主要景點

芋頭古侗寨

芋頭古侗寨

芋頭古侗寨國務院2001年6月25日公布了第五批全國重點文物保護單位,雙江鎮芋頭侗寨古建築群名列其中。11月29日,國家文物局副局長鄭欣淼還到此揭碑。

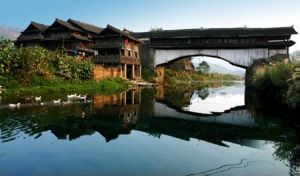

芋頭侗寨位於縣雙江鎮芋頭村,沿百里侗文化長廊坪坦河而上,距通道縣城10公里,全寨面積約12萬平方米。古侗寨於明洪武年間興建,歷經明、清兩代,後遭火災,幾經復建,既成今日之格局。大量清中期以前的建築物仍依稀可見,有鼓樓4座,風雨橋3座,門樓1座,古井2口,薩歲壇2個,古墓葬群6處,古驛道1.6公里,全寨183戶,851人。

進入寨子,首先躍入眼中的是一個山谷型侗寨,五十多棟民居鱗次櫛比,一百多年的煙燻火燎使得部分木柱、板壁發出錚錚亮光。蘆笙鼓樓高高聳立在寨中,九重密檐攢尖蘆笙頂式建築。接著沿古驛道繼續往前走,就來到依山脊而建的牙上寨,從山下看上去,一棟棟吊腳樓依山排開,一層疊一層。要登上山脊就必須沿青石板拾級而上108級台階,這是明萬曆年間修建的,全部用勘築打製成型的青石板鋪成,當年西蜀丞相諸葛亮七擒七縱孟獲,曾走過這條驛道;中國工農紅軍過通道召開了具有歷史意義的“通道轉兵”會議,紅軍由此西進,其中有一部分也是踏著這條古驛道上的青石板翻過芋頭界走進貴州……。再沿著石板路走到山腳下時,只見井棚下一口古井四面被青石板圍定,井內清澈見底,旁邊一塊石板上乾隆50年的字跡依稀可見。幾百年來,正是這口古井滋潤了一代又一代的芋頭村民。

芋頭侗民還保留比較原始的自給自足的農耕生活,他們熱情好客,待人十分禮貌,當你走進侗家,不論相識與否,總是笑迎客人,喊你進屋。人們逢年過節或寨中有重大盛事,都自發地去修橋、補路,將鼓樓、涼亭、寨中道路打掃得乾乾淨淨。這裡的風味食品很有特色,主食是大米飯,還有油茶,苦酒,侗粑等。醃酸菜餚是待客的上等菜,還有清脆可口的酸黃瓜、酸豆角。

民俗專家認為,芋頭侗寨從建寨選址、布置建築物,到規劃村寨於周圍環境的協調及人們衣食住行、祭祀,都是傳統堪輿學說在侗民族地區現實生活中的運用。寨內各類建築因地制宜,依山勢、順風水分別布置,將自然風光與人為創造結成天地人三位一體,充分展示了侗民族的古樸憨厚和聰明才智。芋頭侗寨的建築屬於典型的山地溝谷侗寨山脊型和山谷型建築模式,由於寨內建築包含了侗族建築的所有內容,故中國民居研究會的專家稱之為侗族建築的“實物博物館”。目前,芋頭侗寨成為我縣旅遊民族風情和紅色旅遊熱區。

塘坪風雨橋

清光緒7年建,上團三進堂建設,民國10年復修,建築面積10平方米。

薩壇

是始建於明代,分薩瑪壇和薩壇兩部分,薩瑪壇呈扇行,闊4.5米,進深4.1米,石台構架,內高祭台。薩壇植有三棵松柏,並呈三角行分布,正面兩棵,後面一棵,進深6米,土築台基,拜台高1.5米。

古井神韻之稱

乾隆五十年建,旁邊有井碑,字已模糊。自建井自建來常年不乾涸,井水清甜可口。相傳人們喝了這井水能祛病延年,女人喝了面若桃花、青春永駐,男人喝了健腎強脾,身強力壯。