原理

次聲的威力巨大

次聲的威力巨大次聲是頻率為0.0001~20hz的彈性波。它與可聽聲一樣,由各種物體的機械振動產生,通過各種彈性介質(空氣、液體、固體)的分子作稀疏或緊密的交替波向四周擴散傳播。次聲也是一種聲音,在本質上與可聽聲或超聲沒有什麼區別,例如傳播速度、傳播過程中的透射、反射以及吸收衰減規律等。當然,由於次聲的頻率很低、波長很長,所以它也就具有一些不同於可聽聲或超聲的特性。

特性

與可聽聲相比,次聲的特性主要有兩點:一是人耳感受不到。次聲的頻率很低,超出了人耳的聽覺閾,所以不能引起人的聽覺。二是不易衰減。在相同的傳播路徑上,介質吸收聲波能量,進而使其衰減的多少與聲波的頻率正相關,即頻率低則衰減小,所以次聲比一般聲波的衰減要小得多。0.1hz的次聲繞地球一周,其能量僅損失5%左右,這也說明次聲可以傳播很遠的距離。例如一顆幾公斤重的炸彈爆炸時產生的可聽聲一般只能傳播幾公里遠,而它產生的次聲在八十公里之外仍然可以被記錄到。

產生

產生次聲波的原因是多種多樣的,大體可以歸納為兩個方面。一是由於自然現象而產生的,這種次聲主要由風的波動、空氣湍流、火山爆發、地震、颱風、海浪拍擊等產生。二是由於人為因素而產生的:如核爆炸、火箭發射、超音速飛機的飛行等都伴有次聲波產生。然而,對人類造成危害最多的是在日常生活和工業生產過程中產生的次聲波,在冶金、建築、機器製造等行業的生產環境中均有次聲的存在。這些次聲波給人類都會帶來程度不同的威脅。

生物效應

次聲的物理性質及其生物學作用問題首先由法國學者gavreau於1966年提出,1972年巴黎國際噪聲專業會議正式確定了次聲的定義,並就有關次聲的研究問題展開了討論。

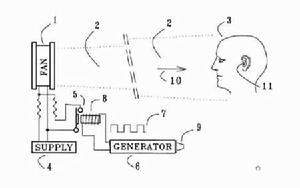

次聲波作用示意圖

次聲波作用示意圖在國際上有關次聲的生物效應研究主要包括關於次聲的流行病學調查及相應的臨床研究和動物實驗研究。流行病學調查發現:長期受環境中的低、中、強度次聲影響主要引起人體的應激反應及植物神經和內分泌系統功能紊亂,進而可致腦皮質功能失調,例如:對居住在高速公路附近,長期受到67~92db次聲作用的居民調查結果,主要表現為:易怒、頭痛、頭重、肢體疼痛、疲倦、失眠、思維障礙等共21種症狀。gavreau把現代化的都市疲勞歸咎於次聲暴露。據衛生學調查:生產環境中存在的次聲對中樞神經系統、前庭分析器、心血管系統、呼吸系統以及工作效率等有不良影響,且次聲與可聽聲綜合作用於人體時,不良作用加重。

關於次聲的實驗研究方面,主要涉及到次聲對神經系統、臟器等的生物學效應。

(1)神經系統:受次聲作用後,易出現倦怠、頭暈、頭痛、語言不清、精力分散、心情焦燥、精神錯亂,甚至失去知覺。

(2)呼吸系統:人接受110db的次聲作用1min,呼吸次數有減少的傾向;對次聲敏感的人,在受到20hz、120db、10min的次聲作用後,會出現呼吸波形和節律不整以致呼吸困難和停止。

(3)循環系統:當10hz、20hz、100db的次聲作用人體1min,心率有減慢的傾向。如用感覺最不愉快的次聲頻率作用人體1h,心率則有所增快,次聲對人體的損傷嚴重時可造成血管破裂、脫水休克, 甚至死亡。

(4)聽視器官:次聲為1hz、172db,暴露60min,或4hz、暴露15min,或8hz、暴露715min,可使鼓膜發生破裂,聽閾值下降;7hz的次聲是誘發眼球震顫最為敏感的頻率,可出現視覺模糊,定向障礙。此外,次聲還可造成肌肉痙攣、震顫、肌力降低等運動功能障礙,以及口乾、吞咽困難、噁心、嘔吐、食慾缺乏等消化系統徵象。

中國國內有關次聲的生物效應、衛生學調查等開展的工作不多。目前,衛生部工業衛生實驗所、中國科學院聲學所、廈門大學、第四軍醫大學等研究機構都已經在次聲的生物效應等方面展開了相應的研究工作,並取得了一定的成果,為進一步研究次聲的防護和利用奠定了基礎。

作用機理

次聲在本質上是聲波的振動。在聲場中, 聲波的能量釋放出來, 使聲場中的空氣、水、固體等物體產生共振。從物理的角度來分析,人體器官是一系列多支點、多重心的彈簧模型。生理學研究結果表明, 人體的各種器官都有一個固定的振動頻率, 這些頻率均處在次聲的頻率範圍內, 例如頭顱、胸腔、腹腔等的固有頻率大都在1~20hz之間。故人體從腦到各內臟器官均有可能受到次聲的影響。

防護措施

網上售價150美元的超音波手槍(15-30千赫)

網上售價150美元的超音波手槍(15-30千赫)由於次聲的性質,決定了它在空氣、水中、地面、障礙物之間傳播時的吸收效應很小,作用距離遠,穿透能力強,用通常的隔聲或吸聲材料難以阻擋其作用,因此,防護十分困難。科研工作者試圖從以下幾個方面來降低次聲的損害,以期對生物體進行有效的防護。

(1)制訂次聲安全閾水平:次聲作用於人體2~3min,人體可耐受的界限是150db ;johnson提出120hz是引起次聲效應的閾水平,但只限於短時間作用;美國環保局認為,低於130db的次聲不構成損害。

(2)限制次聲的作用時間:由於在相同次聲作用條件下,隨著作用時間的延長而對生物體的損害作用加重。對於一些必須在次聲環境中完成的工作,建議戴無孔的耳塞,同時戴上耳罩,並制訂適宜的每次工作最長暴露時間。

(3)套用防護性藥物:採用抗氧化系統功能的製劑(適應劑),減輕次聲對機體的損傷。

(4)還有人建議用音樂來“掩蓋”次聲,可能使次聲引起的某些症狀緩解。總之,次聲防護是一個難度頗高的問題,現在研究的措施中單靠一種方法還不能滿足防護的要求,效果也都不是太好。從目前來看,為了防護次聲的作用必須採用綜合性措施,包括藥物和技術的手段,並儘量縮短次聲作用時間。

醫學套用

次聲波對人體健康也有益。科學家發現,呼吸運動、胃腸蠕動、膽囊排空、子宮、輸尿管和膀胱收縮都會發出次聲波,心音振動頻率也包含有次聲波信號。利用特殊的次聲聽診器可以將人體心、肺、膽囊、胃腸、膀胱、子宮等臟器發出的次聲波分別接受下來,然後輸入電腦進行處理分析,往往可以發現其他診斷技術難以發現的疾病。目前已有利用次聲診斷心臟病、骨質疏鬆和利用頸動脈的振動信息協助診斷頸動脈機能不全綜合徵等的報導。

次聲波也能用於治病。科學家製成的次聲波按摩機就是利用次聲對人體皮膚、肌肉、血管和內臟進行柔中有剛的按摩,其按摩的深度、面積和均勻程度超過了人工,有時能取得意想不到的治療效果。利用次聲治療機還可以代替藥物或手術來治療胃腸功能紊亂、腸脹氣、膽囊功能不良等病症。此外,還有利用次聲按摩治療近視和小兒厭食症的報導。

近年的研究還發現經絡具有良好的傳導次聲性能,可以試探性的進行“次聲針灸”;另有望通過次聲診斷,把握和分析次聲提供的有關人體內的重要信息,更好的診斷病變,達到中醫辨證和西醫辨病的統一,從而在中西醫結合方面取得進展;另外還可通過檢出致病頻率,再向人體輸入相關治療信號,運用生物共振原理,使致病頻率恢復正常,從而使人體處於正常機能和健康狀態。

未來展望

對於次聲的生物學效應的研究,總的看來,至今在國際範圍尚不夠普遍,由於研究目的的不同,對其效應的實驗觀察尚不夠系統,尤其是對次聲作用機理尚不夠清楚,對次聲作用參數受實驗條件限制,決定了許多結果還不能進行比較。有低頻噪聲的地方,也可能存在不同頻率和聲壓級的次聲,次聲的廣泛存在,就決定了次聲的生物效應和影響的研究涉及到多學科。

從前面的綜述可知,次聲對人體的影響主要是傷害。但是只要我們在研究中正視次聲波的各種危害性,有的放矢地切中它的要害,用特殊辦法處理特殊問題。在實踐中總結出它的不同於其他自然現象的科學規律,最大限度地把它的弊轉化成利,想必在醫學上安全利用和科學利用次聲波決不會成為一道難題。況且,次聲波的弊病在今天的科技水平面前並非是不治之症。現在,國際上基本上還沒有次聲波技術在醫學上成功套用的典型報導。因此,在生物醫學領域開展次聲的研究具有很寶貴的科學價值和社會價值。