簡介

暴龍超科

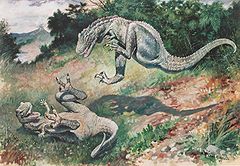

暴龍超科暴龍類(Tyrannosaurs)是晚白堊世後半段最成功獸腳恐龍類群之一,雄霸北美洲及亞洲大陸東部。稱暴龍類為恐龍中的末代皇帝再合適不過,因為暴龍類是在肉食類恐龍(Carno

saurs)全部滅絕後才演化出巨大的體型,填補了肉食龍類留下的空白,占據食物鏈頂端。化石證據顯示,暴龍類是由一類較原始的虛骨龍類(Ceolurosauria)進化而來,起源可以追溯到侏羅紀。

暴龍

暴龍生活於侏羅紀中期約1億6千5百萬年前的匿名髂鱷龍(Iliosuchus incognitus)可能是已知最早的暴龍類成員。匿名髂鱷龍發掘於英國,其化石資料只有一對髂骨,因其形狀與鱷類髂骨類似而得名。與匿名髂鱷龍類似的克里夫蘭斯托克斯龍 (Stokesosaurus clevelandi)可能同樣代表了暴龍類的初始類型,劃入這個屬的腦殼材料具有一些暴龍類的特徵。克里夫蘭斯托克斯龍發掘於美國尤它州,生活於約1億4千5百萬年前的侏羅紀晚期,推測體長約4米。近期在葡萄牙Guimarota地區發現的侏羅祖母暴龍(Aviatyrannis jurassica)被鑑定為暴龍類新成員。侏羅祖母暴龍比斯托克斯龍年代早一個期,同屬晚侏羅世,約1億5千4百萬年前。這一發現連同發現於英國的髂鱷龍和發現於美國的斯托克斯龍說明暴龍類可能在侏羅紀中晚期起源於歐洲或北美,也同時證明了早期暴龍類身材較小,起源於小型的虛骨龍類。

侏羅紀時期暴龍類的化石資料殘缺不全,我們對其也知之甚少。發現於英國懷特島郎氏始暴龍(Eotyrannus lengi)相比髂鱷龍和斯托克斯龍等化石資料較多,約為整體骨骼的40%。科學家也較為確定始暴龍代表了代表了暴龍類一原始類型。始暴龍前上頜骨中的牙齒橫截面為類似字"D"的半圓形,其頭骨,肩部和後肢也與其他暴龍類相似。這具始暴龍個體長度約4.5米,其鼻腔骨骼癒合,但身體其他部位骨骼則沒有,顯示這具始暴龍可能是未成年個體。於後期其他暴龍不同的是,始暴龍手臂較長,具有三指。

1897年的暴風龍

1897年的暴風龍暴龍類化石資料之中似乎有一段空缺。始暴龍生活於1億2千5百完年前的早白堊世,但其他發現的後期暴龍類卻都是生活在9千萬年之後的。阿萊克特龍/獨身龍(Alectrosaurus)

生活與9千萬年前的晚白堊世,發現於中國和蒙古身長約5-6米,比早期暴龍類身材要大。

正如前文中提到的,因為暴龍類是在肉食類恐龍全部滅絕後才演化出巨大的體型,填補了肉食龍類留下的空白,占據食物鏈頂端。晚白堊世後半期北美洲暴龍類十分興盛,包括我們熟知的阿爾伯它龍,霸王龍等。阿爾伯它龍(Albertosaurus)發現於北美西北部的阿爾伯它,懷俄明,蒙大拿等地生活於約7千萬年前的晚白堊世,身長7-9米。阿爾伯它龍屬包括兩個種:肉食阿爾伯它龍(Albertosaurus sarcophagus)和大阿爾伯它龍(Albertosaurus grandis)阿爾伯它龍頭部粗壯,牙齒鋒利,向後彎曲,後肢長而強壯,善於奔跑,是十分強大兇猛的肉食恐龍。一些科學家推測阿爾伯它龍可能以小群體的方式捕獵,群體中包括少年和成年個體。

戈爾岡龍

戈爾岡龍(Gorgosaurus)於阿爾伯它龍十分相近。戈爾岡龍同樣發現與北美西北部的阿爾伯它和蒙大拿,生活於7千5百萬年前,身長約8-9米,模式種為Gorgosaurus libratus。70年代科學家認為戈爾岡龍和阿爾伯它龍為同屬的動物,兩者之間的區別是由個體及生長差異造成的。根據命名原則,後建立的“戈爾岡龍屬”被取消,種被歸入阿爾伯它龍屬下,成為Albertosaurus libratus。但加拿大古生物學家Phillip Currie的近期研究結果表明戈爾岡龍具有的某些特徵與懼龍和霸王龍更接近,與阿爾伯它龍不是同屬生物。戈爾岡龍這一名稱得以保留下來。

懼龍

懼龍(Daspletosaurus)於阿爾伯它龍的年代分布一樣,但個體更大,長約9米,身體也較戈爾岡龍強壯很多,命名者根據這一特徵將懼龍的模式種命名為肌肉懼龍(Daspletosaurus torosus)意為肌肉發達的,可怕的蜥蜴。將懼龍和戈爾岡龍比較便可看出暴龍類一支的發展趨勢:身體增大變粗,頭骨同時增大,下頜更加巨大堅實,能夠附著更多的肌肉,咬力增大。

特暴龍

特暴龍(Tarbosaurus)發現於中國和蒙古,是晚白堊世末期東亞最巨大的肉食恐龍。確定的特暴龍種有兩個:艾氏特暴龍(Tarbosaurus efremovi)和勇士特暴龍(Tarbosaurus bataar)。已發現的特暴龍個體比霸王龍身體略小,勇士特暴龍身長9-12米;艾氏特暴龍更小,7-8米。特暴龍與北美洲的霸王龍十分相近,有些科學家甚至把他們劃分到一個屬,如Tyrannosaurus bataar。

霸王龍

霸王龍和棘龍

霸王龍和棘龍霸王龍(Tyrannosaurus rex),殘暴蜥蜴之王,是最末期,最大型,最強悍的暴龍類恐龍。霸王龍分布很廣,其骨骼化石在北美西部北及阿爾伯它,南及新墨西哥均有發現。霸王龍生活於6千5百萬年前的晚白堊世最末期,是最後的恐龍之一。霸王龍身長12米左右,最長可達15米,身體很強壯,頭部巨大,長約1.4至1.75米。牙齒粗大,形狀類似香蕉,長度可達15厘米,被稱為“致命的香蕉”。霸王龍的頭骨也是暴龍類中最強壯的,頭上的空相對較小,使頭骨更加堅實;下頜特彆強壯,咬力超強,據推算約為100000至200000牛頓。這么大的力量足以咬斷骨頭;霸王龍的口可以算作碎骨極機器,三角龍的盆骨上就曾發現過它的咬痕。科學家根據骨頭上的咬痕推測霸王龍進食時先用力咬如獵物體內,再利用強壯的頸部連肉帶骨一起拖下一大塊,一起吞下;這一過程被稱作“穿刺和拖拉”。很多科學家認為霸王龍奔跑不夠迅速,前肢太小,懷疑其捕食能力,認為霸王龍是以腐食為主,而霸王龍的食物角龍類和鴨嘴龍類同樣則可以快速奔跑;此外,霸王龍獵食無法食用到前肢,只能用嘴巴解決問題;霸王龍嗅覺很好,還具有立體視覺,有利於尋找腐肉。

分支龍

最後值得一提的是發現於蒙古的分支龍(Alioramus),模式種遙遠分支龍(Alioramus remotus)。分支龍生活於6千5百萬年前的白堊紀晚期,與同時期其他暴龍類不同的是,分支龍保留了一些原始暴龍類的特徵。分支龍身體較小,5-6米長,口鼻部分十分細長而底平,長滿了椎形的骨質突起。一些科學家認為分支龍是其他大型暴龍類的幼年個體。但分支龍鼻腔中的氣室發育的很完善,是成年恐龍的特徵,因而派除了幼年個體的可能性。分支龍保留了暴龍類的原始特徵,包括細長而底平的口鼻部分等,明顯代表了暴龍類中一個演化分支。一些科學家同時指出,幼年的暴龍類顯示出祖先的原始特徵,因而頭骨形狀與分支龍類似。

6千5百萬年前一顆巨石從天而降,將本已開始衰敗的恐龍一掃而光。暴龍類也同鴨嘴龍,三角龍一起,永久的成為了歷史。

暴龍類中以取消的資料非常少,不能與其他物種區分的種屬,如後彎齒龍(Aublysodon),矮暴龍(Nanotyrannus),恐齒龍(Deinodon)等沒有做介紹。

分類

暴龍超科

暴龍超科暴龍是由亨利·費爾費爾德·奧斯本(Henry Fairfield Osborn)在1905年首次提出,他同時提出了暴龍科。而暴龍超科是在1964年首次出現於英國古生物學家艾力克·沃克(Alick Walker)的論文中。在古希臘文中,τυραννος/tyrannos意為暴君,σαυρος/sauros意為蜥蜴;而字尾-oidea衍化自古希臘文的ειδος/eidos,意為“形狀”,通常用於動物界的超科名稱上。

科學家們通常將暴龍超科包含暴龍科與其最近親。但隨者種系發生學套用在古脊椎動物上,暴龍超科已有數個更明確的定義。在1998年,保羅·塞里諾(Paul Sereno)首次將暴龍超科作出親緣分支分類法的定義:跟暴龍具有更接近的共同祖先,而與新鳥亞綱具有更遙遠的共同祖先,這些物種所構成的基群演化支。在2004年,湯瑪斯荷茲(Thomas Holtz)提出一個較為狹窄的定義:親緣關係接近於暴龍,而離恐爪龍、似鳥龍、或是異特龍較遠的所有物種。2005年,塞里諾提出了一個新的定義:親緣關係接近於暴龍,而離似鳥龍、伶盜龍、以及傷齒龍較遠的所有物種。

暴龍超科分類表(最新分類(2010年))

暴龍超科 Tyrannosauroidea

·祖母暴龍Aviatyrannus(晚侏羅紀,葡萄牙)

·虐龍Bistahieversor (晚白堊紀,美國新墨西哥州)

·帝龍Dilong (早白堊紀,中國東部)

·始暴龍Eotyrannus (早白堊紀,英格蘭)

·侏羅暴龍Juratyrant (早白堊紀,英格蘭)

·嶼峽龍Labocania (晚白堊紀,墨西哥西部)

·史托龍Stokesosaurus (晚侏羅紀,美國西部)

·雄關龍Xiongguanlong (早白堊紀,中國西部)

·羽暴龍Yutyrannus (早白堊紀,中國東部)

·虛骨龍科Coeluridae

·虛骨龍Coelurus (晚侏羅紀,北美洲)(模式屬)

·長臂獵龍Tanycolagreus (晚侏羅紀,北美洲)

·冠龍Guanlong (晚侏羅紀,中國西部)

·哈卡斯龍Kileskus (中侏羅紀,俄羅斯)

·原角鼻龍Proceratosaurus (中侏羅紀,英格蘭)

·中國暴龍Sinotyrannus (早白堊紀,中國東部)

·傷龍科Dryptosauridae

·阿巴拉契亞龍Appalachiosaurus (晚白堊紀,美國東部)

·傷龍Dryptosaurus (晚白堊紀,美國東部)

·暴龍科Tyrannosauridae

·獨龍Alectrosaurus (晚白堊紀,蒙古)

·恐齒龍Deinodon (晚白堊紀,美國蒙大拿州)

·艾伯塔龍Albertosaurus (晚白堊紀,美國西部)

·蛇發女怪龍Gorgosaurus (晚白堊紀,美國西部)

·分支龍Alioramus (晚白堊紀,蒙古)

·懼龍Daspletosaurus (晚白堊紀,美國西部)

·特暴龍Tarbosaurus (晚白堊紀,蒙古)

·暴龍Tyrannosaurus(晚白堊紀,美國西部)(模式屬)

古生物學

羽毛

中國遼寧省的早白堊紀地層義縣組,與鄰近的地層,已發現過許多虛骨龍類化石,保有長條纖維結構。這些纖維物通常被認為是原始羽毛,與有羽毛恐龍與鳥類的有分叉羽毛有相似處,但也有其他的假設存在者。在2004年,一個帝龍的化石發現了原始羽毛,這是第一個發現的暴龍超科羽毛痕跡。帝龍的原始羽毛具有分叉,類似現代鳥類的絨羽,但並非正羽,可能具有隔離體溫的功能。

懼龍的頭部與頸部

懼龍的頭部與頸部在基礎暴龍超科化石發現原始羽毛並不意外,因為其他的虛骨龍類也有這個特徵,例如:原始成員中華龍鳥、以及其他更衍化的成員。不過,從少見的大型暴龍科的皮膚

痕跡看來,它們復蓋者鱗片,缺乏羽毛。有可能皮膚痕跡沒有保存下的區域,仍復蓋者原始羽毛。另一種可能則是,大型暴龍科會在成長過程中失去羽毛,類似大型現代哺乳類會失去毛髮,例如大象。這些動物的身體表面積/體積比例低,會使熱量傳送降低,因此需要復蓋物以隔絕熱量。

冠飾

許多獸腳亞目恐龍的頭頂具有骨質冠飾,例如原角鼻龍與單脊龍,許多暴龍超科也擁有這個特徵。冠龍具有其中最複雜的頭冠,它們的鼻骨支撐一個大型冠飾,沿者頭顱骨中央直到後側。冠龍的頭冠上有數個大型洞孔,可減輕重量。帝龍的頭頂也有頭冠,較低矮、不明顯,由鼻骨與淚骨支撐者,沿者頭顱骨的兩側平行排列,在鼻孔後方往內彎曲,連線在一起,形成Y字形。暴龍科的閉合鼻骨通常表面不平。發現於蒙古的分支龍可能屬於暴龍科,鼻骨上有一排明顯的低矮骨質瘤,共五個;阿巴拉契亞龍的頭頂也有一排類似的骨質瘤,較為低矮,另外懼龍、艾伯塔龍、與特暴龍的某些標本也有類似的骨質瘤。艾伯塔龍、蛇發女怪龍、懼龍的眼睛前方,淚骨之上,具有明顯的眉角。特暴龍與暴龍也具有類似的隆起,但位置在眼睛後方,由眶後骨構成。

這些頭部裝飾物可能有展示物的功能,可能用來辨認物種或求偶。冠龍是一個“不利條件原理”(或稱“缺陷原則”)的例子,以掠食者而言,它們的大型、易碎頭冠,可能是獵食時的累贅。如果一隻具有易碎頭冠的動物身體健康,而且能夠成功獵食,這顯示該動物優於其他有較小頭冠的個體。冠龍的頭冠可能演化自性選擇,儘管獵食時造成麻煩,但偏重求偶上的功能,這點類似雄性孔雀的笨重尾巴,或是愛爾蘭麋鹿的大型鹿角。

繁衍

在2001年的科學文獻里,曾提到發現暴龍類的剛孵化化石。