簡介

凡一子星影響另一子星演化的物理雙星都可稱為密近雙星。肉眼可見的五車二、角宿一、大陵五、漸台二都是密近雙星。密近雙星是恆星世界中普遍存在的一種天體,有的可以提供可靠的物理參量;有的可以提供重要的恆星演化線索;有的可以通過兩子星相互作用的各種表現,為研究恆星高低層大氣結構、恆星內部密度分布、星周物質的特性、星風、吸積過程、質量交流等提供良好的機會。密近雙星中出現的脈動變星、爆發變星、 X射線源、射電源、白矮星、中子星(脈衝星)、B型發射星、A型特殊星、巨星、超巨星等,可為研究這類天體提供有利條件;聚星、星協、星團、行星狀星雲和河外星系中出現的密近雙星,可以和這些天體系統的研究聯繫起來。

分類

食雙星早在幾十年前已按光變曲線形狀分為三大類,即大陵五型,漸台二型和大熊座W型。分光雙星中只測到一子星譜線的稱為單譜分光雙星,測得兩子星譜線的叫雙譜分光雙星。隨著儀器技術的進展,對一些單譜分光雙星,也逐漸測到了雙譜。如獵戶座“四邊形”中的食雙星BM測定為雙譜,解決了恆星早期演化黑洞問題;又如測定大陵五為雙譜,大大提高了基本參量精度。根據理論分析,科帕爾在二十世紀五十年代提出把密近雙星分成不相接雙星(兩子星都未充滿其臨界等位面,簡稱臨等面)、半相接雙星(只一子星充滿其臨等面)和相接雙星(兩子星都充滿臨等面)三種,現在這種分類法已被廣泛採用,成為研究密近雙星的重要基礎。研究

密近雙星中一子星充滿其臨等面時,它的物質應大規模地流向另一子星(如後者未充滿其臨等面),發生質量轉移(更廣義地說,叫質量交流),這對於密近雙星的演化發生巨大影響。德意志聯邦共和國的基彭哈恩與魏格特,波蘭的帕琴斯基,捷克斯洛伐克的普拉維茨等在六十年代後期對密近雙星的質量交流演化作了開創性的理論研究。如果兩顆主序星組成的不相接雙星中的一顆子星質量較大,則當這一子星演化到充滿其臨等面時(即開始作質量轉移時),就會至少出現下列三種情況:它的中心氫仍在起核反應;或者其中心氫已“燃燒”完而中心氦尚未開始“燃燒”;或中心氦已“燃燒”完而碳尚未開始“燃燒”。這三種情況分別稱為密近雙星質量交流演化的甲種情況、乙種情況和丙種情況。從這些基本概念出發,天文學家在七十年代對多種形式的密近雙星作了大量的理論計算。例如,在解釋大陵五型食雙星的“演化怪象”(即質量較小的子星看來演化得反而更快),解釋“謎星”漸台二的基本參量,解釋某些B型發射星雙星,模擬某些X射線雙星和射電脈衝星雙星的演化史等工作中,都取得了令人鼓舞的成績。不過,為了更好地說明實測現象,需要打破早先理論工作中的一系列簡化假設的限制,例如計及子星的非球狀、軌道的偏心率、總質量和總角動量的不守恆,計及星風和輻射壓、自轉和磁場、子星發生超新星爆發時的不對稱性等等。密近雙星演化的研究顯然是一項艱巨而富有意義的工作。理論方面 理論方面的重要任務是用密近雙星的質量交流和質量流失的概念來解釋某些食雙星的變光周期的變化,解釋某些食雙星的氣環的形成和變化以及許多包含矮新星、再發新星、新星的密近雙星的爆發和射電雙星現象等等。不少人已經不用質點力學而用流體力學的方法來處理密近雙星中的物質交流問題。吸積盤的物理問題受到很多人的重視,套用來研究爆發雙星和X射線雙星進展很大。因引力波而改變密近雙星軌道周期的問題也已開始研究。1978年,J.H.泰勒報告射電脈衝星雙星PSR1913+16軌道周期縮短的觀測值同引力波使軌道周期縮短的理論值非常符合,許多人認為這是第一次找到了引力波存在的實測證據。近年來對以大熊座 W為代表的相接雙星的力學和物理問題的研討也很熱烈。某些密近雙星(如天鵝座X-1)中可能存在“黑洞”的問題,密近雙星和太陽活動、恆星活動的關係,兩子星星風的相互作用等,早已或正在引起天文學家的重視和研究。

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 實測方面 七十年代在密近雙星實測研究方面進展很快。例如發現了X射線雙星、X射線脈衝星雙星(包括河外的)、射電雙星、射電脈衝星雙星、光學脈衝星雙星和看來並不包含緻密天體(如白矮星、中子星、黑洞)的X射線雙星(如五車二、大陵五、獵犬座RS等);確認在一定波段上視流量最強的穩定X射線源天蠍座X-1是分光雙星;否定食雙星V78是球狀星團半人馬座ω 的成員(使極端星族Ⅱ中有否雙星的問題被重新提出);發現一批獵犬座RS型射電兼X射線雙星;發現與大熊座W型迥然不同的早型大質量、高光度新型相接雙星(如包含一對藍超巨星的天鵝座V729);測出經典的單譜分光雙星中另一子星的譜線,確定這些雙星是雙譜雙星;用偏振法求密近雙星的軌道傾角;等等。

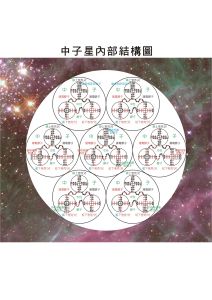

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖