簡介

宇宙之弓

宇宙之弓這是一張錢卓拉X射線觀測站剛發布的精彩照片,照片中央的天體,是離我們800光年遠的船帆座脈衝星(一種鏇轉並發射脈衝輻射的中子星)。

這是一張錢卓拉X射線觀測站剛發布的精彩照片,照片中央的天體,是離我們800光年遠的船帆座脈衝星(一種鏇轉並發射脈衝輻射的中子星)。船帆座超新星遺骸中心的中子星,質量比太陽大,而密度卻和原子核內的物質密度相同,它的直徑不到20公里,每秒約自轉10次,同時也在超新星爆炸後的殘餘雲氣中高速移動。它的電場和磁場,能夠把粒子加速到很接近光速,從而產生了這張錢卓拉影像中的弧形X射線輻射。這副宇宙級的大弓箭延伸了將近0.2光年的範圍,中央的箭狀的噴流起源自中子星的磁極。弓狀的亮弧,就是會發出紫外輻射的高能粒子環的一部分。從周圍雲氣向後掠的程度來推斷,這顆中子星正朝著照片的右上方移動,正好和X射線噴流的方向完全相同。船帆座脈衝星和它附近的超新星遺骸,是一萬年前一顆大質量恆星爆炸的產物。船帆座脈衝星所產生的X射線環和噴流,很容易讓我們聯想起另一個著名的超新星遺骸-蟹狀星雲。

科學理論

英國南安普敦大學的研究人員對一個已經存在40年之久的理論產生質疑,這一理論旨在解釋脈衝星自轉突變的原因。脈衝星是由超新星的遺骸組成的一種高度磁化的鏇轉中子星。它發出的電磁輻射掃過地球時,可被高倍望遠鏡檢測到。脈衝星通常以穩定速度鏇轉,但有時它會加快鏇轉速度,我們稱之為“自轉突變”。科學界普遍認為,這一現象是由於行星內部的能量通過快速鏇轉的超流體,被轉移到行星的地殼而造成的。尼爾斯-安德森教授曾解釋道:脈衝星好比是一碗湯,當碗以一定速度鏇轉時,碗內的湯會以更快的速度鏇轉。由於碗的表面和湯之間存在摩擦力,正是這種力使碗的轉速加快。所以,當湯越多時,碗轉的越快。這個比喻形象說明了脈衝星為什麼會突然增加速度,產生“自轉突變”的現象。安德森教授與文尼博士以從高倍望遠鏡獲得的數據和核物理理論為基礎,對脈衝星“自轉突變”理論發出質疑。研究表明:存在於地殼中的大量超流體就好比是“湯”,其與地殼之間無法產生足夠的摩擦力,無法使脈衝星產生巨大的自轉突變數,即獲得更快的鏇轉速度。

南安普敦大學的研究人員已經發表論文進一步解釋他們所述理論的細節。[1]

中科院雲南天文台射電天文研究組郝龍飛等研究人員與國家天文台研究員金乘進合作,在40米射電望遠鏡上利用脈衝星數字濾波器(PDFB)觀測系統和S/X波段致冷接收機,對船帆座脈衝星VELA(PSRJ0835-4510)進行了觀測,成功獲得了該脈衝星在S/X波段的脈衝平均輪廓。

PDFB是目前國際上最先進的數位化脈衝星觀測設備,它具有觀測頻寬大,實時處理能力強的優點。雲南天文台40米射電望遠鏡地處我國南方,具有觀測南天脈衝星的獨特優勢。

此次成功觀測,表明該望遠鏡開展脈衝星天文觀測的能力得到了進一步提高。[2]

宇宙之弓

宇宙之弓星體現象

船帆座脈衝星。脈衝星是一類高速自轉的中子星。這顆脈衝星直徑大約12英里(約合19.3公里),其自轉速度高達每秒11次,這甚至超過了直升機鏇翼的鏇轉速度。其距離地球約1000光年,是在大約1萬年前一顆大質量恆星發生超新星爆發之後留下的殘骸體。在其高速自轉的同時其發出速度高達光速70%的帶電粒子,觀測還顯示這顆脈衝星本身似乎還帶有輕微的晃動。奇特的一點還在於在這顆脈衝星的周圍還存在一團高溫的塵埃雲,這股雲團究竟是如何形成的還沒有確切的答案,但是它所形成的外觀卻相當獨特。對於這顆脈衝星和圍繞它周圍的塵埃雲團,美國宇航局旗艦級觀測設備——錢德拉塞卡X射線空間望遠鏡都進行了細緻的觀察。

對於天文學家們而言,這些隱隱約約的雲團倒並不會引起太多的關注,因為他們很清楚,這一雲團的外觀僅僅是自身外形上的巧合,以及我們進行觀測角度的關係;相反,這顆脈衝星所顯示出的輕微晃動卻引發了天文學家們的關注。

這種晃動目前是從其輻射出的帶電粒子流的形態以及運動特徵中被檢測出來的,接下來科學家們需要進行更多的觀測來對這種現象進行確認。然而如果天體物理學家們最終確認這種現象,那么這股帶電粒子噴流將成為首個被檢測出擁有這種特點的脈衝星粒子噴流。

如果被證實,那么對其的一種解釋是:這顆中子星已經發生了輕微變形,已經不再是一顆完美的球體了。這種變形可以是由於其高速自轉以及突如其來的自轉加速導致的。這種突如其來的自轉加速可能是由於中子星內部的超流體形態核心與外部的殼之間發生的相互作用導致的。根據測算,船帆座脈衝星的晃動周期大約是120天,這遠遠低於地球的自轉軸進動2.6萬年的周期。1月10日,《天體物理學雜誌》將刊載有關此項研究的論文。[3]

科學探究

科學家們認為,“蟹狀星雲”的這種能量爆發以及此前穩定的輻射,所有能量可能來源於星雲內的脈衝星釋放出來的電子風暴。費米伽馬射線太空望遠鏡研究團隊也聲稱,他們的發現“對粒子加速理論提出了特別的挑戰”。美國國家加速器實驗室科學家勞爾夫-布勒爾是費米研究團隊成員之一。布勒爾與塔瓦尼等科學家共同探討了銀河系能量輻射的變化源問題。在一個得到普遍接受的模型中,設定的場景適用於任何類型的伽馬射線輻射,不管是穩定的還是短暫的。當來自“蟹狀星雲”中心脈衝星的電子遭遇周圍殘骸的強大磁場時,電子就會在磁場周圍不停地高速鏇轉,並被加速直到能量足以釋放伽馬射線。

而近日觀測到的“蟹狀星雲”爆發似乎對這種加速模型提出了質疑。布勒爾認為,爆發的短暫性表明電子還沒有加速到足以產生能量輻射的程度。另一個問題是,當電子被加速到極高能量時,星雲磁場的強度可能也會比通常估計的要加強3到10倍。短暫的過程表明,伽馬射線可能源自星雲內部相對較小的一部分。布勒爾指出,脈衝星自身的電場在星雲內部加速電子直到能量足以釋放出伽馬射線。

波蘭國立羅茲大學科學家沃爾登克-貝德納萊克等人提出了另一種解釋。科學家們認為,脈衝星的帶電粒子風闖入了星雲內部,並擠壓星雲的磁場。被破壞的磁場就像一根橡皮條一樣,在被扭曲和擠壓時就會重塑自我。在這個過程中,磁場就會釋放出巨大的能量,從而為電子加速提供能量源。加州大學伯克利分校科學家喬納森-阿隆斯認為,如果能夠破解“蟹狀星雲”的爆發之謎,或許可以更深入地理解“蟹狀星雲”脈衝星的性質。

特點

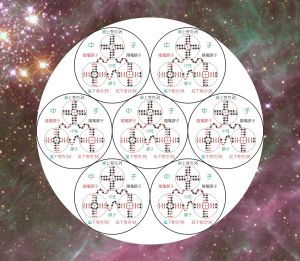

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 船帆座超新星遺骸中心的中子星,質量比太陽大,而密度卻和原子核內的物質密度相同,它的直徑不到20公里,每秒約自轉10次,同時也在超新星爆炸後的殘餘雲氣中高速移動。它的電場和磁場,能夠把粒子加速到很接近光速,從而產生了這張錢卓拉影像中的弧形X射線輻射。這副宇宙級的大弓箭延伸了將近0.2光年的範圍,中央的箭狀的噴流起源自中子星的磁極。弓狀的亮弧,就是會發出紫外輻射的高能粒子環的一部分。從周圍雲氣向後掠的程度來推斷,這顆中子星正朝著照片的右上方移動,正好和X射線噴流的方向完全相同。船帆座脈衝星和它附近的超新星遺骸,是一萬年前一顆大質量恆星爆炸的產物。船帆座脈衝星所產生的X射線環和噴流,很容易讓我們聯想起另一個著名的超新星遺骸-蟹狀星雲。