同位素地質年代學

同位素地質年代學是地質學、核物理學和放射化學相互結合逐漸發展而成的。原子核-內部結構模型圖同位素地球化學的一個研究領域。它依據放射性同位素衰變定律進行精確的地質計時,為地球形成以來各個主要演化階段確定了科學時標。

同位素地質年代學

正文

原子核-內部結構模型圖同位素地球化學的一個研究領域。它依據放射性同位素衰變定律進行精確的地質計時,為地球形成以來各個主要演化階段確定了科學時標。所測年齡通常以 100萬年(Ma)來表示。同位素地質年代學是地質學、核物理學和放射化學相互結合逐漸發展而成的。它的發展與電子計算機技術、超微超純分析技術特別是質譜分析技術的高速發展密切相關,這些技術的發展大大提高了同位素測量的靈敏度和解析度。

原子核-內部結構模型圖同位素地球化學的一個研究領域。它依據放射性同位素衰變定律進行精確的地質計時,為地球形成以來各個主要演化階段確定了科學時標。所測年齡通常以 100萬年(Ma)來表示。同位素地質年代學是地質學、核物理學和放射化學相互結合逐漸發展而成的。它的發展與電子計算機技術、超微超純分析技術特別是質譜分析技術的高速發展密切相關,這些技術的發展大大提高了同位素測量的靈敏度和解析度。

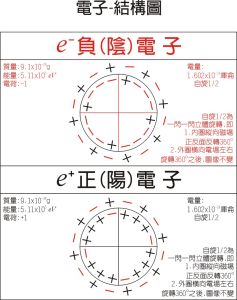

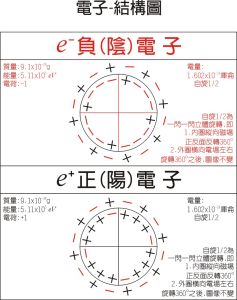

放射性是指原子核自發地放射各種射線(粒子)的現象。在磁場中研究放射性的性質時,發現射線是由α、β、γ3種射線組成。α射線是高速運動的α粒子流,α粒子由兩個質子和兩個中子組成,實際上就是嬆He。β射線是高速運動的電子流。γ射線是波長很短的電磁波。  β射線(即負自由電子)-內部結構模型圖

β射線(即負自由電子)-內部結構模型圖

γ射線是波長很短的電磁波能自發地放射各種射線的同位素稱為放射性同位素。放射性同位素放射出α 或β射線而發生核轉變的過程稱放射性衰變,衰變前的放射性同位素為母體,衰變過程中產生的新同位素叫子體。若放射性母體經過一次衰變就轉變為另一種穩定的子體,稱為單衰變。如87 Rb→87 Sr+β- 。若放射性母體經過若干次衰變,每一種衰變所形成的中間子體是不穩定的,又繼續衰變,一直到產生穩定的最終子體為止,則叫連續衰變或衰變系列。如 238 U經過 14次連續衰變,即238 U→8α+6β- +206 Pb,最終形成穩定的206 Pb子體。有的放射性母體能同時產生兩種子體,這樣的衰變稱分支衰變。如 40 K一方面通過β- 衰變形成穩定的40 Ca,同時又以K層電子捕獲方式形成穩定的 40 Ar。在放射性衰變過程中放射性母體同位素的原子數衰減到原子數目的一半所需的時間稱為半衰期,記作 T1/2。它不隨外界條件、元素所處狀態或元素質量的變化而改變。半衰期的長短差別很大,短的只有10-7 秒,長的可達1018 年。半衰期愈短的同位素放射性愈強。放射性同位素在單位時間內每個原子核的衰變幾率稱衰變常數(λ)。半衰期和衰變常數是利用放射性衰變定律計算地質年代時的兩個重要特徵常數。一些同位素的半衰期和衰變常數如表。

γ射線是波長很短的電磁波能自發地放射各種射線的同位素稱為放射性同位素。放射性同位素放射出α 或β射線而發生核轉變的過程稱放射性衰變,衰變前的放射性同位素為母體,衰變過程中產生的新同位素叫子體。若放射性母體經過一次衰變就轉變為另一種穩定的子體,稱為單衰變。如87 Rb→87 Sr+β- 。若放射性母體經過若干次衰變,每一種衰變所形成的中間子體是不穩定的,又繼續衰變,一直到產生穩定的最終子體為止,則叫連續衰變或衰變系列。如 238 U經過 14次連續衰變,即238 U→8α+6β- +206 Pb,最終形成穩定的206 Pb子體。有的放射性母體能同時產生兩種子體,這樣的衰變稱分支衰變。如 40 K一方面通過β- 衰變形成穩定的40 Ca,同時又以K層電子捕獲方式形成穩定的 40 Ar。在放射性衰變過程中放射性母體同位素的原子數衰減到原子數目的一半所需的時間稱為半衰期,記作 T1/2。它不隨外界條件、元素所處狀態或元素質量的變化而改變。半衰期的長短差別很大,短的只有10-7 秒,長的可達1018 年。半衰期愈短的同位素放射性愈強。放射性同位素在單位時間內每個原子核的衰變幾率稱衰變常數(λ)。半衰期和衰變常數是利用放射性衰變定律計算地質年代時的兩個重要特徵常數。一些同位素的半衰期和衰變常數如表。  同位素地質年代學同位素地質年代的測定基於放射性衰變定律,即任何放射性同位素隨時間按負指數規律而衰減,其表達公式為

同位素地質年代學同位素地質年代的測定基於放射性衰變定律,即任何放射性同位素隨時間按負指數規律而衰減,其表達公式為

N0表示時間t=0時放射性同位素的初始原子數,N表示經過t時間以後剩下的未衰變母體原子數,λ為衰變常數。經任何時間由母體衰變的子體原子數為 D=N0-N

將此式代入上式進行推導和計算,得出

該式就是同位素地質年代測定的基本公式。

套用放射性同位素的衰變作用測定地質年代需具備以下前提:①放射性同位素的衰變常數和半衰期被準確測定;②樣品及其測得的N和D值能代表想要得到年齡的那個體系;③在地球物質中同一元素的幾種同位素豐度比值應是恆定的,如 ;④對樣品中混入的非放射成因穩定子體的初始含量能準確地扣除或校正;⑤作為樣品的岩石或礦物自形成以後保持封閉體系。

;④對樣品中混入的非放射成因穩定子體的初始含量能準確地扣除或校正;⑤作為樣品的岩石或礦物自形成以後保持封閉體系。

原則上,任何天然放射性同位素都能用來測定地質年齡。依據半衰期有兩類計時方法:①長半衰期同位素計時法,如鈾-釷-鉛法、鉀-氬法、銣-鍶法、釤-釹法鑭-鈰法、鑥-鉿法、錸-鋨法等。這些方法對宇宙年代學同樣具有重要意義;②短半衰期同位素計時法,如鈾系法、沉降核類法、碳-14法等。這類方法均屬直接測定法,即依據放射性衰變定律而測定。還有一類是間接測定法,即依據放射性射線和裂變碎片對周圍物質作用的程度來測定年齡,如裂變徑跡法、熱釋光法、輻射損傷法等。

參考書目

魏菊英、王關玉編:《同位素地球化學》,地質出版社,北京,1988。

范嗣昆、伍勤生編著:《同位素地質年齡測定》,科學出版社,北京,1975。

G.福爾著,潘曙蘭、喬廣生譯:《同位素地質學原理》,科學出版社,北京,1983。(G.Faure, Principles of Isotope Geology,John Wiley & Sons,Inc.,New York,1977.)

配圖

相關連線

原子核-內部結構模型圖

原子核-內部結構模型圖 β射線(即負自由電子)-內部結構模型圖

β射線(即負自由電子)-內部結構模型圖 γ射線是波長很短的電磁波

γ射線是波長很短的電磁波 同位素地質年代學

同位素地質年代學

;④對樣品中混入的非放射成因穩定子體的初始含量能準確地扣除或校正;⑤作為樣品的岩石或礦物自形成以後保持封閉體系。

;④對樣品中混入的非放射成因穩定子體的初始含量能準確地扣除或校正;⑤作為樣品的岩石或礦物自形成以後保持封閉體系。