原理

光化學反應在環境中主要是受陽光的照射,污染物吸收光子而使該物質分子處於某個電子激發態,而引起與其它物質發生的化學反應。如光化學煙霧形成的起始反應是二氧化氮(NO2)在陽光照射下,吸收紫外線(波長2900~4300A)而分解為一氧化氮(NO)和原子態氧(O,三重態)的光化學反應,由此開始了鏈反應,導致了臭氧及與其它有機烴化合物的一系列反應而最終生成了光化學煙霧的有毒產物,如光氧乙醯硝酸酯(PAN)等。

大氣污染的化學原理比較複雜,它除了與一般的化學反應規律有關外,更多的由於大氣中物質吸收了來自太陽的輻射能量(光子)發生了光化學反應,使污染物成為毒性更大的物質(叫做二次污染物)。光化學反應是由物質的分子吸收光子後所引發的反應。分子吸收光子後,內部的電子發生能級躍遷,形成不穩定的激發態,然後進一步發生離解或其它反應。一般的光化學過程如下:

(1)引發反應產生激發態分子(A*)

A(分子)+hv→A*

(2)A*離解產生新物質(C1,C2…)

A*→C1+C2+…

(3)A*與其它分子(B)反應產生新物質(D1,D2…)

A*+B→D1+D2+…

(4)A*失去能量回到基態而發光(螢光或磷光)

A*→A+hv

(5)A* 與其它化學惰性分子(M)碰撞而失去活性

A*+M→A+M′

反應(1)是引發反應,是分子或原子吸收光子形成激發態A*的反應。引發反應(1)所吸收的光子能量需與分子或原子的電子能級差的能量相適應。物質分子的電子能級差值較大,只有遠紫外光、紫外光和可見光中高能部分才能使價電子激發到高能態。即波長小於700 nm才有可能引發光化學反應。產生的激發態分子活性大,可能產生上述(2)~(4)一系列複雜反應。反應(2)和(3)是激發態分子引起的兩種化學反應形式,其中反應(2)於大氣中光化學反應中最重要的一種,激發分子離解為兩個以上的分子、原子或自由基,使大氣中的污染物發生了轉化或遷移。反應(4)和(5)是激發態分子失去能量的兩種形式,結果是回到原來的狀態。

大氣中的N2,O2和O3能選擇性吸收太陽輻射中的高能量光子(短波輻射)而引起分子離解:

N2+hv→N+N λ<120 nm

O2+hv→O+O λ<240 nm

O3+hv→O2+O λ=220~290 nm

顯然,太陽輻射高能量部分波長小於 290 nm的光子因被O2,O3,N2的吸收而不能到達地面。大於800 nm長波輻射(紅外線部分)幾乎完全被大氣中的水蒸氣和CO2所吸收。因此只有波長 300~800 nm的可見光波不被吸收,透過大氣到達地面。

大氣的低層污染物NO2、SO2、烷基亞硝酸(RONO)、醛、酮和烷基過氧化物(ROOR′)等也可發生光化學反應:

NO2+bv→NO·+O

HNO2(HONO)+hv→NO+HO·

RONO+hv→NO·+RO·

CH2O+hv→H·+HCO

ROOR′+hv→RO·+R′O·

上述光化學反應光吸收一般在 300~400 nm。這些反應與反應物光吸收特性,吸收光的波長等因素有關。應該指出,光化學反應大多比較複雜,往往包含著一系列過程。

分類

光化學反應

光化學反應光化學反應可以根據沿著反應坐標所經歷的勢能面的變化,分為絕對熱的或非熱的類型。其中反應發生在同一連續變化的勢能面內,我們稱這種反應是絕熱的;若化學變化要交叉到另一個勢能面,則稱為非絕熱的。

根據上述判據,在絕熱的光化學反應中,反應物與產物,以至過渡態必須是相關的,產物處於激發態,可以藉助螢光方法或光化學行為來檢測。

在非絕熱型反應中,如大多數的凝聚相光化學反應,受光激發後的分子體系會從能量高的勢能面滑到低位,再經過無輻射躍遷回到基態後形成基態分子。

通常基態分子的化學行為主要依賴於其最弱束縛電子的性質,而對處於激發態的分子來說,由於其內能和分子電子密度分布與基態分子完全不同,因此其化學性質與基態分子相比有很大的差異.

特點

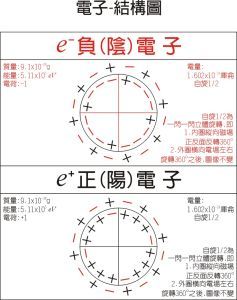

電子-模型圖

電子-模型圖1、由於激發態分子核間的束縛能力常常比基態分子弱的多,因此易於離解,其中如果是被激發到排斥態而離解則其光離解效率可達1(光致離解)。

2、Franck—Condon原理,電子激發態的分子可能處於特定的振動和轉動模式內發生反應,這在基態分子內通常是不可能的。

3、通常分子內

光化學反應

光化學反應被激發的電子會到達很弱束縛的分子軌道內,因此分子具有很大的把電子轉移給親電子試劑的傾向(氧化)。

4、在無機化合物或絡合物體系中,由於分子內或分子間的電荷轉移會引起氧化還原反應。

5、一個體系中處於激發態的電子可以同另一個體系中未配對電子發生相互作用,以至形成新的化學鍵。

光解離

當分子吸收的光子能量大於或等於分子的某化學鍵的離解能時,分子就會直接離解,光解離作為最基本的光化學過程,它可以導致處於電子激發態的分子發生光化學反應。

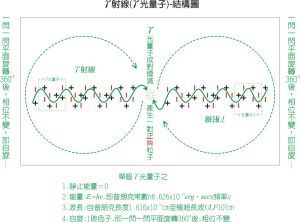

光子-模型圖

光子-模型圖光解離有三種主要類型:光學解離、預解離和誘導解離。

在光解離過程中,產物分子的對稱性必須與反應物分子的對稱性相關,其中在絕熱反應中反應分子和產物分子必須位於相同的勢能面上。

氣相光化學

又為原初光化學過程

一、碳氫化合物

光化學反應

光化學反應1、烷烴在真空紫外區有很強的( *)允許躍遷,吸收係數很大(104)。甲烷的吸收從144nm開始,高級烷烴的吸收波長略有紅移,在129.5-147nm。

2、不飽和烴的最大吸收波長在180nm左右,屬於 *躍遷。共軛體系增大後,吸收波長紅移。不飽和烴的光化學反應包括異構化和光解離。

3、多烯烴的光解離只在低壓氣相中發生,加入外部惰性氣體後可受到抑制。

4、簡單的芳烴在近紫外區有中等的吸收強度。短波長的光可使苯發生完全解離,而長波長的光則只能使苯產生激發態,繼而發生光化學反應式輻射失活。

二、羰基化合物

1、諾瑞什I型光解:在光作用下,羰基化合物的位置的光解反應。

2、諾瑞什II型光解:在光的作用下,在位置上有H的酮,先發生自身光還原,然後開裂稱烯烴和烯醇,後者經異構化變為相應的酮。

作用

光化學反應可引起化合、分解、電離、氧化還原等過程。主要可分為兩類:一類是光合作用,如綠色植物使二氧化碳和水在日光照射下,借植物葉綠素的幫助,吸收光能,合成碳水化合物。另一類是光分解作用,如高層大氣中分子氧吸收紫外線分解為原子氧;染料在空氣中的褪色,膠片的感光作用等。

光化學基本定律

光化學第一定律

只有被體系內分子吸收的光,才能有效地引起該體系的分子發生光化學反應,此定律雖然是定性的,但卻是近代光化學的重要基礎。該定律在1818年由Grotthus和Draper提出,故又稱為Grotthus-Draper定律.

光化學第二定律

在初級過程中,一個被吸收的光子只活化一個分子.該定律在1908~1912年由Einstein和Stark提出,故又稱為 Einstein-Stark定律.

Beer-Lambert定律

平行的單色光通過濃度為c,長度為d的均勻介質時,未被吸收的透射光強度It與入射光強度I0之間的關係為(e為摩爾消光係數)