回目

袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表

簡介

袁紹與公孫瓚戰於磐河,公孫瓚敗,被趙雲所救,趙雲因紹無忠君救民之心,棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。

劉、關、張前來助公孫瓚,與趙雲相見,甚敬重,不忍相離。

袁術向袁紹要馬不得,向劉表借糧不能,使書叫孫堅伐劉表,已伐乃兄袁紹。

孫堅伐劉表;劉表先敗,後聽蒯良計,在硯山用矢石打死孫堅。

孫策用黃祖換父屍後回江東。

正文

《三國演義》第七回

《三國演義》第七回卻說孫堅被劉表圍住,虧得程普、黃蓋、韓當三將死救得脫,折兵大半,奪路引兵回江東。自此孫堅與劉表結怨。

且說袁紹屯兵河內,缺少糧草。冀州牧韓馥,遣人送糧以資軍用。謀士逢紀說紹曰:“大丈夫縱橫天下,何待人送糧為食!冀州乃錢糧廣盛之地,將軍何不取之?”紹曰:“未有良策。”紀曰:“可暗使人馳書與公孫瓚,令進兵取冀州,約以夾攻,瓚必興兵。韓馥無謀之輩,必請將軍領州事;就中取事,唾手可得。”紹大喜,即發書到瓚處。瓚得書,見說共攻冀州,平分其地,大喜,即日興兵。

紹卻使人密報韓馥。馥慌聚荀諶、辛評二謀士商議。諶曰:“公孫瓚將燕、代之眾,長驅而來,其鋒不可當。兼有劉備、關、張助之,難以抵敵。今袁本初智勇過人,手下名將極廣,將軍可請彼同治州事,彼必厚待將軍,無患公孫瓚矣。”韓馥即差別駕關純去請袁紹。長史耿武諫曰:“袁紹孤客窮軍,仰我鼻息,譬如嬰兒在股掌之上,絕其乳哺,立可餓死。奈何欲以州事委之?此引虎入羊群也。”馥曰:“吾乃袁氏之故吏,才能又不如本初。古者擇賢者而讓之,諸君何嫉妒耶?”耿武嘆曰:“冀州休矣!”於是棄職而去者三十餘人。獨耿武與關純伏於城外,以待袁紹。

數日後,紹引兵至。耿武、關純拔刀而出,欲刺殺紹。紹將顏良立斬耿武,文丑砍死關純。紹入冀州,以馥為奮威將軍,以田豐、沮授、許攸、逢紀分掌州事,盡奪韓馥之權。馥懊悔無及,遂棄下家小,匹馬往投陳留太守張邈去了。

卻說公孫瓚知袁紹已據冀州,遣弟公孫越來見紹,欲分其地。紹曰:“可請汝兄自來,吾有商議。”越辭歸。行不到五十里,道旁閃出一彪軍馬,口稱:“我乃董丞相家將也!”亂箭射死公孫越。從人逃回見公孫瓚,報越已死。瓚大怒曰:“袁紹誘我起兵攻韓馥,他卻就裡取事;今又詐董卓兵射死吾弟,此冤如何不報!”盡起本部兵,殺奔冀州來。

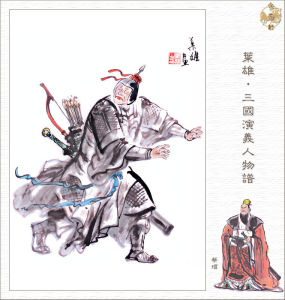

文丑

文丑紹知瓚兵至,亦領軍出。二軍會於磐河之上:紹軍於磐河橋東,瓚軍於橋西。瓚立馬橋上,大呼曰:“背義之徒,何敢賣我!”紹亦策馬至橋邊,指瓚曰:“韓馥無才,願讓冀州於吾,與爾何乾?”瓚曰:“昔日以汝為忠義,推為盟主;今之所為,真狼心狗行之徒,有何面目立於世間!”袁紹大怒曰:“誰可擒之?”言未畢,文丑策馬挺槍,直殺上橋。公孫瓚就橋邊與文丑交鋒。戰不到十餘合,瓚抵擋不住,敗陣而走。文丑乘勢追趕。瓚走入陣中,文丑飛馬逕入中軍,往來衝突。瓚手下健將四員,一齊迎戰;被文丑一槍,刺一將下馬,三將俱走。文丑直趕公孫瓚出陣後,瓚望山谷而逃。文丑驟馬厲聲大叫:“快下馬受降!”瓚弓箭盡落,頭盔墮地;披髮縱馬,奔轉山坡;其馬前失,瓚翻身落於坡下。文丑急捻槍來刺。忽見草坡左側轉出一個少年將軍,飛馬挺槍,直取文丑,公孫瓚扒上坡去,看那少年:生得身長八尺,濃眉大眼,闊面重頤,威風凜凜,與文丑大戰五六十合,勝負未分。瓚部下救軍到,醜撥回馬去了。那少年也不追趕。瓚忙下土坡,問那少年姓名。那少年欠身答曰:“某乃常山真定人也,姓趙,名雲,字子龍。本袁紹轄下之人。因見紹無忠君救民之心,故特棄彼而投麾下,不期於此處相見。”瓚大喜,遂同歸寨,整頓甲兵。次日,瓚將軍馬分作左右兩隊,勢如羽翼。馬五千餘匹,大半皆是白馬。因公孫瓚曾與羌人戰,盡選白馬為先鋒,號為白馬將軍;羌人但見白馬便走,因此白馬極多。袁紹令顏良、文丑為先鋒,各引弓弩手一千,亦分作左右兩隊;令在左者射公孫瓚右軍,在右者射公孫瓚左軍。再令麴義引八百弓手,步兵一萬五千,列於陣中。袁紹自引馬步軍數萬,於後接應。公孫瓚初得趙雲,不知心腹,令其另領一軍在後。遣大將嚴綱為先鋒。瓚自領中軍,立馬橋上,傍豎大紅圈金線帥字旗於馬前。從辰時擂鼓,直到巳時,紹軍不進。麴義令弓手皆伏於遮箭牌下,只聽炮響發箭。嚴綱鼓譟吶喊,直取麴義。義軍見嚴綱兵來,都伏而不動;直到來得至近,一聲炮響,八百弓弩手一齊俱發。綱急待回,被麴義拍馬舞刀,斬於馬下,瓚軍大敗。左右兩軍,欲來救應,都被顏良、文丑引弓弩手射住。紹軍並進,直殺到界橋邊。麴義馬到,先斬執旗將,把繡旗砍倒。公孫瓚見砍倒繡旗,回馬下橋而走。麴義引軍直衝到後軍,正撞著趙雲,挺槍躍馬,直取麴義。戰不數合,一槍刺麴義於馬下。趙雲一騎馬飛入紹軍,左衝右突,如入無人之境。公孫瓚引軍殺回,紹軍大敗。

卻說袁紹先使探馬看時,回報麴義斬將搴旗,追趕敗兵;因此不作準備,與田豐引著帳下持戟軍士數百人,弓箭手數十騎,乘馬出觀,呵呵大笑曰:“公孫瓚無能之輩!”正說之間,忽見趙雲衝到面前。弓箭手急待射時,雲連刺數人,眾軍皆走。後面瓚軍團團圍裹上來。田豐慌對紹曰:“主公且於空牆中躲避!”紹以兜鍪撲地,大呼曰:“大丈夫願臨陣斗死,豈可入牆而望活乎!”眾軍士齊心死戰,趙雲衝突不入,紹兵大隊掩至,顏良亦引軍來到,兩路並殺。趙雲保公孫瓚殺透重圍,回到界橋。紹驅兵大進,復趕過橋,落水死者,不計其數。

袁紹當先趕來,不到五里,只聽得山背後喊聲大起,閃出一彪人馬,為首三員大將,乃是劉玄德、關雲長、張翼德。因在平原探知公孫瓚與袁紹相爭,特來助戰。當下三匹馬,三般兵器,飛奔前來,直取袁紹。紹驚得魂飛天外,手中寶刀墜於馬下,忙撥馬而逃,眾人死救過橋。公孫瓚亦收軍歸寨。玄德、關、張動問畢,瓚曰:“若非玄德遠來救我,幾乎狼狽。”教與趙雲相見。玄德甚相敬愛,便有不捨之心。

卻說袁紹輸了一陣,堅守不出。兩軍相拒月余,有人來長安報知董卓。李儒對卓曰:“袁紹與公孫瓚,亦當今豪傑。現在磐河廝殺,宜假天子之詔,差人往和解之。二人感德,必順太師矣。”卓曰:“善。”次日便使太傅馬日磾、太僕趙岐,齎詔前去。二人來至河北,紹出迎於百里之外,再拜奉詔。次日,二人至瓚營宣諭,瓚乃遣使致書於紹,互相講和。二人自回京復命。瓚即日班師,又表薦劉玄德為平原相。玄德與趙雲分別,執手垂淚,不忍相離。雲嘆曰:“某曩日誤認公孫瓚為英雄;今觀所為,亦袁紹等輩耳!”玄德曰:“公且屈身事之,相見有日。”灑淚而別。

卻說袁術在南陽,聞袁紹新得冀州,遣使來求馬千匹。紹不與,術怒。自此兄弟不睦。又遣使往荊州,問劉表借糧二十萬,表亦不與。術恨之,密遣人遺書於孫堅,使伐劉表。其書略曰:“前者劉表截路,乃吾兄本初之謀也。今本初又與表私議欲襲江東。公可速興兵伐劉表,吾為公取本初,二仇可報。公取荊州,吾取冀州,切勿誤也!”堅得書曰:“叵耐劉表!昔日斷吾歸路,今不乘時報恨,更待何年!”聚帳下程普、黃蓋、韓當等商議。程普曰:“袁術多詐,未可準信。”堅曰:“吾自欲報仇,豈望袁術之助乎?”便差黃蓋先來江邊安排戰船,多裝軍器糧草,大船裝載戰馬,克日興師。江中細作探知,來報劉表。表大驚,急聚文武將士商議。蒯良曰:“不必憂慮。可令黃祖部領江夏之兵為前驅,主公率荊襄之眾為援。孫堅跨江涉湖而來,安能用武乎?”表然之,令黃祖設備,隨後便起大軍。卻說孫堅有四子,皆吳夫人所生:長子名策,字伯符;次子名權,字仲謀;三子名翊,字叔弼;四子名匡,字季佐。吳夫人之妹,即為孫堅次妻,亦生一子一女:子名朗,字早安;女名仁。堅又過房俞氏一子,名韶,字公禮。堅有一弟,名靜,字幼台。堅臨行,靜引諸子列拜於馬前而諫曰:“今董卓專權,天子懦弱,海內大亂,各霸一方;江東方稍寧,以一小恨而起重兵,非所宜也。願兄詳之。”堅曰:“弟勿多言。吾將縱橫天下,有仇豈可不報!”長子孫策曰:“如父親必欲往,兒願隨行。”堅許之,遂與策登舟,殺奔樊城。

黃祖伏弓弩手於江邊,見船傍岸,亂箭俱發。堅令諸軍不可輕動,只伏於船中來往誘之;一連三日,船數十次傍岸。黃祖軍只顧放箭,箭已放盡。堅卻拔船上所得之箭,約十數萬。當日正值順風,堅令軍士一齊放箭。岸上支吾不住,只得退走。堅軍登岸,程普、黃蓋分兵兩路,直取黃祖營寨。背後韓當驅兵大進。三面夾攻,黃祖大敗,棄卻樊城,走入鄧城。堅令黃蓋守住船隻,親自統兵追襲。黃祖引軍出迎,布陣於野。堅列成陣勢,出馬於門旗之下。孫策也全副披掛,挺槍立馬於父側。黃祖引二將出馬,一個是江夏張虎,一個是襄陽陳生。黃祖揚鞭大罵:“江東鼠賊,安敢侵略漢室宗親境界!”便令張虎搦戰。堅陣內韓當出迎。兩騎相交,戰二十餘合,陳主見張虎力怯,飛馬來助。孫策望見,按住手中槍,扯弓搭箭,正射中陳生面門,應弦落馬。張虎見陳生墜地,吃了一驚,措手不及,被韓當一刀,削去半個腦袋。程普縱馬直來陣前捉黃祖。黃祖棄卻頭盔、戰馬,雜於步軍內逃命。孫堅掩殺敗軍,直到漢水,命黃蓋將船隻進泊漢江。

蔡瑁

蔡瑁黃祖聚敗軍,來見劉表,備言堅勢不可當。表慌請蒯良商議。良曰:“目今新敗,兵無戰心;只可深溝高壘,以避其鋒;卻潛令人求救於袁紹,此圍自可解也。”蔡瑁曰:“子柔之言,直拙計也。兵臨城下,將至壕邊,豈可束手待斃!某雖不才,願請軍出城,以決一戰。”劉表許之。蔡瑁引軍萬餘,出襄陽城外,於峴山布陣。孫堅將得勝之兵,長驅大進。蔡瑁出馬。堅曰:“此人是劉表後妻之兄也,誰與吾擒之?”程普挺鐵脊矛出馬,與蔡瑁交戰。不到數合,蔡瑁敗走。堅驅大軍,殺得屍橫遍野。蔡瑁逃入襄陽。蒯良言瑁不聽良策,以致大敗,按軍法當斬。劉表以新娶其妹,不肯加刑。

卻說孫堅分兵四面,圍住襄陽攻打。忽一日,狂風驟起,將中軍帥字旗竿吹折。韓當曰:“此非吉兆,可暫班師。”堅曰:“吾屢戰屢勝,取襄陽只在旦夕;豈可因風折旗竿,遽爾罷兵!”遂不聽韓當之言,攻城愈急。蒯良謂劉表曰:“某夜觀天象,見一將星欲墜。以分野度之,當應在孫堅。主公可速致書袁紹,求其相助。”劉表寫書,問誰敢突圍而出。健將呂公,應聲願往。蒯良曰:“汝既敢去,可聽吾計:與汝軍馬五百,多帶能射者衝出陣去,即奔峴山。他必引軍來趕,汝分一百人上山,尋石子準備;一百人執弓弩伏於林中。但有追兵到時,不可徑走;可盤鏇曲折,引到埋伏之處,矢石俱發。若能取勝,放起連珠號炮,城中便出接應。如無追兵,不可放炮,趲程而去。今夜月不甚明,黃昏便可出城。”

呂公領了計策,拴束軍馬。黃昏時分,密開東門,引兵出城。孫堅在帳中,忽聞喊聲,急上馬引三十餘騎,出營來看。軍士報說:“有一彪人馬殺將出來,望峴山而去。”堅不會諸將,只引三十餘騎趕來。呂公已于山林叢雜去處,上下埋伏。堅馬快,單騎獨來,前軍不遠。堅大叫:“休走!”呂公勒回馬來戰孫堅。交馬只一合,呂公便走,閃入山路去。堅隨後趕入,卻不見了呂公。堅方欲上山,忽然一聲鑼響,山上石子亂下,林中亂箭齊發。堅體中石、箭,腦漿迸流,人馬皆死於峴山之內;壽止三十七歲。

呂公截住三十騎,並皆殺盡,放起連珠號炮。城中黃祖、蒯越、蔡瑁分頭引兵殺出,江東諸軍大亂。黃蓋聽得喊聲震天,引水軍殺來,正迎著黃祖。戰不兩合,生擒黃祖。程普保著孫策,急待尋路,正遇呂公。程普縱馬向前,戰不到數合,一矛刺呂公於馬下。兩軍大戰,殺到天明,各自收車。

劉表軍自入城。孫策回到漢水,方知父親被亂箭射死,屍首已被劉表軍士扛抬入城去了,放聲大哭。眾軍俱號泣。策曰:“父屍在彼,安得回鄉!”黃蓋曰:“今活捉黃祖在此,得一人入城講和,將黃祖去換主公屍首。”言未畢,軍吏桓階出曰:“某與劉表有舊,願入城為使。”策許之。桓階入城見劉表,具說其事。表曰:“文台屍首、吾已用棺木盛貯在此。可速放回黃祖,兩家各罷兵,再休侵犯。”桓階拜謝欲行,階下蒯良出曰:“不可!不可!吾有一言,今江東諸軍片甲不回。請先斬桓階,然後用計。”正是:追敵孫堅方殞命,求和桓階又遭殃。

未知桓階性命如何,且聽下文分解。

賞析

自董卓遷都長安後,關東聯軍就已經分裂,各路諸侯自相殘殺,已是常事。而此章中說的袁紹謀奪冀州牧韓馥之位,更是將所有的遮羞布都揭開,關東聯軍徹底分裂,而群雄爭霸的局面形成。

此章節基本介紹了當初的情形,但是,在具體史實尤其是細節上,卻有很多偏差,例如袁紹奪冀州一事,雖然謀奪冀州的後一部分就如同演義所說一般,袁紹巧用計謀騙取韓馥交出冀州,但是,之前的鋪墊卻並非如此簡單。當時的情形是袁紹又得到了張楊和於扶羅的支持,勢力大漲,但是糧草依賴同盟的韓馥供給,而袁紹勢力的擴張引起了盟友韓馥的警惕,想斷其糧草,使袁軍潰散,這在當時並不鮮見,如上一章所說,孫堅軍隊就依賴袁術供給糧草,而袁術也扣押過孫堅的供給,孫堅親自來質問才使得供給恢復,袁紹此時也面臨孫堅的局面。但是韓馥在冀州的當政並不穩定,當時的手下大將麴義就反叛之,而袁紹既是四世三公的袁家族人,又是聯軍盟主,眾望所歸,麴義便投奔了袁紹,無論這本身就是袁紹的計謀還是其他原因,韓馥在當時對於袁紹來說處於被動,而公孫瓚的入侵更加使得其內外交困,在當時情況下,作出交出冀州的決定也不讓人意外了,即便他不交出,以他的才能,冀州也遲早是他人之物。

所以說,假如沒有當時的壓力,韓馥斷不會因為謀士的幾句話便交出冀州的。

再如公孫瓚和袁紹一事,演義中將兩人衝突描述為袁紹先是陰謀和公孫瓚奪取冀州然後又背盟暗殺公孫越。乍一看好似都是袁紹的錯,其實兩人的衝突卻並非如此簡單。

兩人的衝突首先是緣於公孫瓚和幽州牧劉虞的衝突,兩人同為幽州兩大勢力,內部卻不和諧,而劉虞和袁紹交情頗好,袁紹一度謀劃劉虞為帝,雖然劉虞拒絕,但是也保持著同盟關係。另一方面,劉虞之子劉和本來在長安做侍中,得天子旨意逃出,想通知劉虞派兵迎接,途經袁術處,被扣押,袁術令其為書給他的父親,而劉虞得到訊息後派出數千騎兵,但是遭到公孫瓚的反對,而公孫瓚一方面反對,另一方面不想得罪袁術,派自己的弟弟,也就是演義中的公孫越去袁術處,並唆使袁術扣押劉和還有其帶領的軍隊。(之後劉和逃出去了袁紹處,在劉虞被公孫瓚殺死後興兵復仇。)這不但使劉虞和公孫瓚的關係大大惡化,還導致了另一個結局,就是公孫越之死。

當然,公孫越之死並非如演義那樣是在途中被暗殺,更不是有一個人大喊“我乃董丞相家將”這樣戲劇性場面,而是在戰事中被流箭所殺。(這到是和演義一致)而此戰事就是上一章說到的孫堅與袁紹交惡的一事,也就是孫堅被袁術表為豫州刺史,袁紹卻派了周昂來統領豫州,並奪了孫堅的陽城。也就是在孫堅攻打陽城一役中,受袁術派遣協助的公孫越被流箭射死。而公孫瓚把這筆帳算到了袁紹頭上,出兵冀州,冀州許多地方歸順公孫瓚。袁紹恐懼之下,將自己擁有的渤海太守印送給公孫瓚從弟公孫范,希望公孫范能牽制公孫瓚,卻不料公孫范得到實權後將自己的軍隊支援公孫瓚,一時局勢大亂,袁紹才出兵,有了界橋一戰。

界橋一戰,演義中為了突顯劉關張三兄弟和趙雲,尤其是趙雲的出場,將結局改成打和。但是真實的歷史卻不是如此,確實當時劉備和趙雲很可能已經加入了公孫瓚陣營,但是在界橋一戰中是否出戰不得而知,更不用說改變局面了。(考慮到劉備在公孫瓚與袁紹的對峙中頗有戰功,或許在其他戰役中有所斬獲,但是界橋一戰沒有記載。)界橋一戰也是以麴義率軍大勝公孫瓚告終,演義中界橋之戰的前半段是史實,而在趙雲出現的後半段就子虛烏有,更不用說麴義被趙雲殺死了。(麴義是在之後被袁紹殺死。)

界橋一戰後,公孫瓚和袁紹對峙數載,雖然互有征戰,但是袁紹在忙於對黑山賊的討伐,而公孫瓚也陷於與劉虞的爭鬥中,所以北方局勢一度平緩下來。

當時的局勢之前也說到,可以看作袁紹袁術兩兄弟之爭,他們的爭鬥自然不是如演義所說因為千匹馬的關係,而是為了對袁家當家權的爭鬥,正因為如此,袁紹在得知袁術在對公孫瓚信中稱袁紹不是袁家後代如此憤怒。自關東聯軍解散後,袁術坐擁富饒的南陽,其野心大大膨脹,對袁紹立劉虞為帝之事大為阻撓,之後相互結援爭鬥。對應袁術和公孫瓚的聯合,袁紹的對策是與荊州劉表聯合,劉表身為荊州刺史,自上任初始便受到袁術的壓力,剛剛穩定下來,而袁術派遣孫堅攻打荊州,但是孫堅被劉表設伏射死後,袁術對荊州便無能為力了。(袁家兩兄弟之爭,最得利的莫過於曹操,曹操自得兗州後對外擴展的地盤不是奪自袁術便是袁術盟友陶謙呂布之手,可如此說,袁紹本利用曹操作為自己的打手對付袁術,沒想這個自己養大的打手得了便宜成了自己最大的對手。)

一時間,關東的幾大主要勢力,袁紹和公孫瓚在北方對峙,袁術和劉表在南方對峙。而兗州的劉岱投向了袁紹,徐州的陶謙傾於袁術,而日後的主角曹操劉備就要得到正式的舞台。但是此時,關中卻發生了巨變。

回評

毛宗崗批語

諸侯紛紛,互相爭競,天下已成四分五裂之勢。一董卓未死,而天下又生出無數董卓。欲舉而一之固難,欲舉而三之,亦正不易也。

袁紹之取冀州,謀亦巧哉。然人知韓馥、公孫瓚為袁紹所愚,而不知袁紹又為董卓所愚。紹初為盟主以討卓,何其壯也!今董卓遣一介之使以和之,而遂奉命不遑:嗚呼,有愧曹操多矣!

善盜物者最會賭咒,亦惟善賭咒者最會盜物。觀於孫堅故事,可為寒心。

一玉璽耳,孫堅匿焉,袁紹爭焉,劉表截焉。究竟孫堅不因得璽而帝,反因得璽而死。若備之帝蜀,未嘗得璽;丕之帝魏,權之帝吳,亦皆不因璽。噫嘻!皇帝不皇帝,豈在玉璽不玉璽哉?

看此回瓚與紹戰,一日之間,忽敗忽勝,忽勝忽敗,變態不測。至於文弱如劉表,勇壯如孫堅,必以為勝在孫、敗在劉,而事之相反,又不可料如此。嗟乎!茫茫世事,何常之有?一部<三國志>,俱當作如是觀。微獨<三國>而已,一部十七史,俱當作如是觀。

此回敘孫堅之終,敘孫策之始,凡皆為孫權而敘之也。孫權於此卷方纔出名,乃出名而猶未出色,止寫得孫策出色耳。然與劉、曹鼎立者,孫權也,是孫權為主,而孫堅、孫策皆客也。且因孫權而敘其父兄,則又以孫堅、孫策為主,而袁紹、公孫瓚又其客也。然公孫瓚文中忽有一劉備,突如其來,倏焉而往,而公孫瓚遂表備為平原相,則因劉備而敘及公孫瓚,因公孫瓚而敘及袁紹:是又以袁紹之戰公孫為主,而孫堅之擊劉表為客矣。何也?分漢鼎者孫權,而繼漢統者劉備也。以三國為主,則紹、瓚等皆其客;三國以劉備為主,則孫權又其客也。今此回之目曰“袁紹戰公孫”,而注意乃在劉備;曰“孫堅擊劉表”,而注意乃在孫權:賓中有主,主中又有賓,讀<三國志>者不可以不辨。

鍾敬伯總評

趙雲舍袁紹就公孫瓚,日:“願從仁義之主,以安天下。”至視所為,瓚亦紹輩,大拂投見之心耳。一接玄德,獨具隻眼,厥後毀山寨,率眾班,三分定鼎,子龍真從仁義主以安天下者哉!