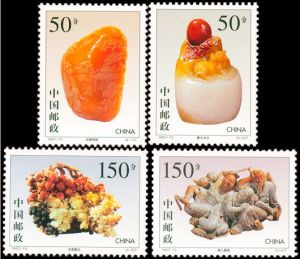

郵票圖案

1997-13 壽山石雕(T)

1997-13 壽山石雕(T)郵票信息

| 名稱 壽山石雕(T) 版別膠版 全套枚數 4 全套面值 4.00元 發行機構郵電部 石雕作者 (4-1)江依霖、(4-2)周寶庭、(4-3)林發述、(4-4)馮久和 | 志編號 1997-13 整版枚數 50(10×5)、50(5×10) 發行日期 1997-8-17 全套售價 4.00元 印製機構 河南省郵電印刷廠 設計者 任國恩、柯水生 |

| 圖序 票圖名稱 面值(元) 票規格(mm) 齒孔度數 發行量(萬) 4-1 田黃秋韻 0.50 30×40 P12 3171.75 4-2 犀牛沐日 0.50 30×40 P12 3171.75 4-3 含香蘊玉 1.50 40×30 P12 2541.75 4-4 醉人童真 1.50 40×30 P12 2541.75 |

郵票介紹

壽山石,又名壺石、塔石,為葉臘石之一種,通常呈緻密塊狀,硬度1至2,比重2.66至2.90,產於福建省福外l市北郊40公里處的壽山鄉。其石質脂潤,五彩斑斕,紋理細膩,柔而易攻,為與青田石、昌化石齊名的中國三大名石之首。由於其不同的產區、質地、顏色等,可分為田坑、水坑、山坑三大類計約有100多個品種。田坑石又叫田石,零散埋藏在環繞壽山鄉約數里長的溪流兩旁水田底古砂層中。這裡的石料,原為山體中的礦石經風雨沖刷,被澗水、田水長期浸潤而成,民間稱之為“石帝”或“石中之王”。它因產地不同,又分為上坂、中坂和碓下坂,其中以中坂所產石料最為貴重。田石以色劃分,又有黃、白、紅、黑四種。其中黃田,俗稱“黃田石”,舉世聞名。主要產自中坂田,肌理隱現蘿蔔紋或紅筋,石色富麗,有黃金黃、桂花黃、熟栗黃、枇杷黃4種。“黃金黃”為諸黃之佼佼者。而特別透亮的,又叫“田黃凍”。外面潔白,裡面純黃的一種,譽為“銀裹金”。其實,黃田石確實貴勝黃金,號稱“一兩田黃數兩金”、“田黃難求金易得”。1980年,一顆重不足二兩半的田黃,在廣州以13999元成交;1985年,一顆重7兩的田黃,由香港霍英東先生以68萬港幣收購。白田,俗稱“田白石”,產自上、中坂,白中略帶淡黃或蛋青。它紋理細膩,質地晶瑩,石體溫潤。其外表黃、內裏白的一種,稱為“金裹銀”。黑田,產自下坂,有黑皮、純黑、灰黑三種。黑皮僅“皮”黑,肌理卻為黃色,又稱“烏鴉皮”、“哈蟆皮”;純黑是通體黑中帶赭;灰黑呈淡灰色,又稱灰田。紅田,又稱“桔皮紅田”,以色如桔子皮而得名,實際並不多見。水坑石,產於距壽山鄉約1.5公里的坑頭。由於這裡地下水豐富,礦石受其浸潤,多呈透明狀。小坑石名稱多與“晶”、“凍”有關,如石質透明、瑩澈如晶的水晶凍;肌理如煮熟的魚腦的魚腦凍;如雨後晴空萬里的天藍凍;還有牛角凍、瑪瑙凍、桃花凍等等,其嬌嫩美艷至極,令人賞心悅目。其身價不亞於田坑石。山坑石,分布在壽山鄉、月洋鄉方圓幾十公里的岩石中。壽山石中大部分均為“山坑”,它分布最廣,產量最大,市上出售的,也主要是山坑石。清初文人毛奇齡將其分為艾葉綠、蔚藍天、瓜瓤紅、蝦背青、桃花水、羊脂、灑墨、筍玉等。但總體上看,其石質則遜於田坑石,也亞於水坑石。壽山石天生麗質,開採至今,歷史已很悠久。1965年,在福州北郊二鳳山工地發掘的南朝墓葬中,就發現有出土的壽山石雕臥豬,它說明早在1500多年以前,人們就已經利用壽山石雕刻工藝品了。到了晚唐,因承貞觀之治、開元盛世的餘澤,人們有財力、有閒時來欣賞和發展文化藝術作品,這其中自然也包括壽山靈石與壽山石雕。當時的寺院為答謝施主,往往贈送壽山石雕刻而成的佛像、念珠或其它工藝品,於是組織開採礦石,成了大規模的壽山石雕之始。到了南宋,閩中一帶遠離中原戰亂,經濟文化相對繁榮,壽山石雕大量行世。明代石印章盛行,壽山的古獸鈕頭石章已具有很高的藝術水平。清代壽山石刻更受到宮廷的重視,康熙、雍正、乾隆三朝,發展更速,傳世石雕佳品若閃爍繁星,技藝高超的雕刻名家層出不窮。因材施藝,巧用俏色是壽山石刻的特色,而其風格樸實,雕工精細,更是錦上添花,倍增欣賞情趣。新中國成立後,壽山石雕也一派繁榮,用薄意、浮雕、圓雕、鏤雕、高浮雕等手法雕刻而成的人物、鳥獸、山水、花卉、博古圖案等傑作,琳琅滿目。改革開放以後,壽山石雕珍品則走出中國,面向世界。

第1圖【田黃秋韻】原名“田黃寶石”,重150克,質地為銀裹金田黃凍。系壽山石雕“西門派”傳人、工藝師江依霖利用原石通靈的白色石皮,以薄意刻的技法,刻畫了《紅樓夢》中寶、黛賞讀《西廂記》的動人畫面。作品層次分明,形象自如生動,又因石里為罕見的黃金色,因而表里襯托,相得益彰,為當今田黃之極品。作品現藏於福州雕刻工藝品總廠。

第2圖【犀牛沐日】原名“犀牛望月”,為“28獸印紐石章”之一。該作品在1985年第五屆中國工藝美術百花獎評比中,榮獲國家珍品金杯獎。系中國工藝美術大師周寶庭的遺作。利用壽山的老性高山凍彩石為原料,將紅、黃、白三色分別刻成紅日、雲彩和1頭沐溶在紅彤彤的驕陽之下、回首奮蹄的犀牛,構思奇巧,刀法簡練,栩栩如生。作品現藏於福帥石雕廠。

第3圖【含香蘊玉】原名“花果纍纍”,系高級工藝美術師馮久和創作。原石為壽山高山石,重達50多公斤,其天生麗質和溫潤的色澤,在作者的刀下得到了絕妙的利用和發揮,那晶瑩的玉蘭、怒放的秋菊、俏麗的臘梅,還有那各具形態的石榴、荔枝、蜜桃、葡萄,工藝精湛,直逼天然。作品1972年參加“全國工藝美術展覽會”,即被國家收藏,並作為當時出版的大型畫冊《中國工藝美術》的封面圖。1979年還被選送日本參加“中國工藝美術展覽會”,得到極高評價。現藏於北京中國工藝美術館。

第4圖【醉人童真】原名“三仙醉石”,系高級工藝美術師林發述於1964年創作。利用壽山旗降石的俏色,生動地刻畫了神話故事“八仙過海”中的鐵拐李、漢鍾離和呂洞賓三仙聚會暢飲、酩酊大醉的神志,構圖隧默,色彩鮮艷,淋漓盡致地表現出三仙不拘禮節、醉態可掬的形象。作品現藏於福建省工藝美術實驗廠。