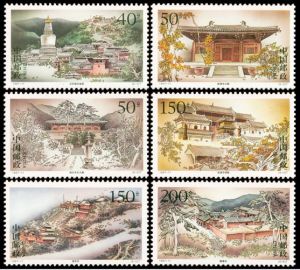

郵票圖案

1997-11 五台古剎(T)

1997-11 五台古剎(T)郵票信息

| 名稱 五台古剎(T) 版別膠版 全套枚數 6 全套面值 6.40元 發行機構郵電部 原作者 | 志編號 1997-11 整版枚數 40(4×10) 發行日期 1997-7-26 全套售價 6.40元 印製機構 河南省郵電印刷廠 設計者 閻炳武、楊文清 |

| 圖序 票圖名稱 面值(元) 票規格(mm) 齒孔度數 發行量(萬) 6-1 五台山·台懷鎮寺廟群 0.40 50×30 P12 2581.75 6-2 五台山·南禪寺大殿 0.50 50×30 P12 3053.75 6-3 五台山·佛光寺東大殿 0.50 50×30 P12 3053.75 6-4 五台山·顯通寺銅殿 1.50 50×30 P12 2625.75 6-5 五台山·菩薩頂 1.50 50×30 P12 2625.75 6-6 五台山·鎮海寺 2.00 50×30 P12 2581.75 |

郵票介紹

五台山位於山西忻州地區五台縣東部,由北台葉斗峰、南台錦繡峰、東台望海峰、西台掛月峰、中台翠岩峰組成,因峰頂寬闊平坦,形如土台,由此得名。五台山與四川峨嵋山、浙江普陀山、安徽九華山齊名,位列我國四大佛教名山之首。它以台懷古鎮為中心,縱橫綿亘100餘公里,總面積約為250多平方公里,最高的北台海拔3058米,素有“華北屋脊”之稱。據《清涼山志》記載:“它歲積堅冰,夏仍飛雪”、“台東麓,有冰數丈,九夏不消”,故又稱之為“清涼山”。這裡峰巒疊嶂,溝壑縱橫,谷河清流,林木聳翠,寺廟薈萃,佛塔摩天,山情野趣,宛自天成。五台山現有寺廟共47處,其中包括中國僅有的兩座唐代寺廟建築以及宋、元、明、清等歷朝各代的佛塔、雕刻、塑像、壁畫、書法珍品。為向世人展示這一在世界佛教史上也占有一席之地的佛教聖地,以及中國古代建築的稀世寶庫,郵電部發行了這套《五台古剎》特種郵票,6幅畫面均為五台山的代表景觀和建築物。第1圖【台懷鑲寺廟群】台懷鎮位於五台山風景名勝區的中心,面積5.4平方公里,是寺廟古建築最集中的地方,主要有顯通寺、塔院寺、菩薩頂、碧山寺、廣宗寺、圓照寺、羅喉寺、慈福寺、萬佛閣、十萬堂、殊像寺、普化寺、黛螺頂、善財洞、廣仁寺、文殊寺、壽寧寺、靈應寺、三泉寺、三塔寺等20處,它們因所建年代和形制的不同,各有其不同的歷史與藝術價值。郵票畫面上的塔院寺大白塔,全稱為釋迦文佛真身舍利寶塔,簡稱舍利塔,習稱五台山大白塔,通高56.3米,塔身潔白,氣勢雄偉,剛勁挺拔。始建於元大德五年(1301年),糸尼泊爾匠師阿尼奇設計建造的。歷代屢有修葺,它已成為五台山的標誌。塔院寺內還有大雄寶殿五間,藏經閣位於殿後。除塔院寺外,最負盛名的還有始建於唐代的羅喉寺,它是五台山保存最好的大型寺廟之一,寺內後殿中心裝有一套。木構裝置系統,名為“開花現佛”,佛壇上,刻有水浪圖案,上麵塑有24諸天和18羅漢,圓盤正中,安裝有高達余丈的1朵蓮花,4尊佛像端坐於內,8片段預告瓣時開時合,隨著花瓣的開合,轉盤上的18羅漢也隨之轉動過江,實際上,它只不過是靠人力操縱的木齒輪結構物而已。還有與顯通寺、塔院寺、羅喉寺、菩薩頂並稱為五台山五大禪處的殊像寺,它始建於唐代,元代延佑年間重建,後毀於大火。明成化二十三年(1487年)再建。其建築高大、渾厚,布局協調、嚴整。院內山門、天王殿居於寺中最前列。兩廂為配殿,僧舍禪院居後,院中央建有文殊閣大殿和鐘鼓二樓。文殊閣闊大寬展,面寬五間,進深四間,殿頂為重檐歇山式。檐下,斗拱密緻,檐上三彩琉璃剪邊。這座殿閣,形制美觀、大方,是五台山台懷。腹地規模最大、造型別具一格。的一處大殿。創建於北魏時的碧山寺,也非常有名,該寺於明成化年間重建,清代曾加修葺,現有殿堂50餘間,規模宏大,殿宇壯麗,以牌坊、山門為前哨,方丈、禪院、賓舍等套院為兩翼,中線前院有天王殿、鐘鼓樓、毗盧殿、戒壇殿,後院有藏經閣。前院建築多為單層殿堂,後院建築為重檐樓閣,雕工精細,別具一格,整個寺院,林蔭遮蔽,溪流潺潺,環境清幽迷人。台懷鎮的其它寺廟,或蒼勁古樸,或雄偉壯觀,共同組成一個規模宏大的古建築群。

第2圖【南禪寺大殿】位於五台縣城西南22公里處的陽白鄉李家莊,四周山巒聳峙,果樹成蔭,小銀河澗水長流不息。南禪寺院落不大,東西51.3米,南北60米,面積3078平方米。寺內現存殿宇6座,除主體建築正殿大佛殿為唐代原物外,其餘配殿皆為明、清重建。郵票畫面上的南禪寺大佛殿,是中國現存最早的一座唐代佛殿木結構建築,其始建年代尚待查證,現存大殿為唐德宗建中三年(782年)重建,在殿內西縫平梁下,還保存有重建時的墨書題記。正殿三間為單檐歇山頂,面寬11.62米,進深9.9米,平面略近方形,殿身建在1米多高的台基上,殿前築有月台。中國唐代建築多無月台,國內現存幾座唐代殿堂,有月台者僅南禪寺一處。殿內無柱也無天花板,有泥塑17尊,與大殿同期塑造,是國內除敦煌之外稀有唐代彩塑。大殿用材斷面合理,縱橫構體連貫牢固,形制壯觀,結構簡練,手法古樸,技巧純熟,顯示出中唐時期的建築藝術水平。大殿建成後60多年,經唐武宗“會昌滅法”,國內禪寺大多被毀,唯獨南禪寺幸免於難,迄今已有1200多年,又歷經5級以上地震8次,依然完好無損,成為我國古建築中的瑰寶。

第3圖【佛光寺東大殿】位於距五台縣城25公里的豆村鄉,寺址東南北三面峰巒環抱,唯西面低下而豁朗,廟宇依地勢建造,高低層疊,寺內松柏蒼翠,殿宇巍峨,山靜鳥鳴,深邃幽清。佛光寺始建於北魏孝文帝太和二年(478年),在隋、唐時已是五台山的名剎,敦煌壁畫中曾以顯赫位置繪有“大佛光之寺圖”。會昌五年(845年)“滅法”被毀。郵票畫面上的佛光寺東大殿,是唐宣宗復佛於大宗十一年(857年)重建的。它是佛光寺的主殿,殿址居於寺內後部山腰疊坎之上,坎高15米,坎上平台廣闊,殿基坐落其上,大殿坐東朝西,面寬7間,進深4間,面積617.5平方米,為8架椽,單檐五脊頂,坡度緩和,兩邊飾高大的鴟尾。屋檐挑出約4米,以便將雨水吐得更遠一些。因出檐過長,為避免影響採光,又將出檐做得略向上翹,並使用碩大的斗拱。斗拱高度為柱高的二分之一,為後世所罕見。大殿外表不施彩繪,全部用朱紅塗染,給人一種穩健廣闊、古樸渾厚之感。殿內有一個近1米高的大佛壇,有塑像35尊,為唐塑遺物,並有唐代壁畫10餘平方米,亦十分珍貴。1937年,大殿為我國著名建築學家梁思成認定,它與南禪寺大殿是我國唐代留存至今的兩處較為完整的佛教殿堂,它不僅是研究我國建築史的重要物證,也是世界建築藝術中難得的殿閣,因此,佛光寺被譽為“亞洲佛光”。

第4圖【顯通寺銅殿】位於台懷鎮營坊村北靈鷲峰下的顯通寺,是五台山諸寺院中最早、最大、最雄偉的一座寺院,面積8萬平方米,共有殿堂、樓閣、僧舍400餘間。該寺初名大孚靈鷲寺,始建於漢明帝永平年間(公元58—75年),現存建築為明、清重修後的制式。在寺內中軸線上,嚴整地排列著觀音殿、文殊殿、大雄殿、無量觀、千缽殿、銅殿、後高殿等7座建築,無一雷同。禪院僧舍分列兩廂,其中大雄殿為顯通寺的主殿,極雄偉。郵票畫面上的銅殿,通高5米,寬4.1米,進深4.2米,為明朝萬曆年間妙峰祖師所鑄造。殿頂為重檐歇山式,殿脊兩端鑄有躍然欲飛的兩個鴟吻,殿脊中間裝有葫蘆狀寶瓶,金光閃閃,耀眼奪目。銅殿外觀兩層,上層四面各有6幅格扇,並圍有1米高的護欄,下層四面各有8幅格扇,格扇的上下兩端雕鑄著草木花卉,走獸飛禽,神態逼真,形象生動,格扇中間,又雕鑄有二龍戲珠、丹鳳朝陽、喜鵲登梅、犀牛望月、牡丹出瓶、玉兔拜月、鯉魚躍龍門、獅子滾繡球等36幅精美圖畫。銅殿的四角,上下層各有4根銅柱,與柱基連為一體,穩如泰山。銅殿內部卻為一層,室內見方,四面的格扇壁上,整齊排列著鎏金銅佛鑄像一萬尊,玲瓏小巧,千姿百態,無一重複。殿內中央,供奉著高約3米的獅子文殊像,金容滿月,面目慈祥,體態優美,姿勢端莊,承受著四壁萬佛的朝拜。該銅殿造型精美,裝飾富麗,結構嚴謹,雕鏤精密,保存完好,為極有特色的稀世珍品。

第5圖【菩薩頂】坐落在台懷鎮顯通寺北側的靈鷲峰上,地勢高聳,視野開闊,屋頂琉璃瓦艷麗炫目,是五台山最為華麗堂皇的喇嘛廟。創建於北魏孝文帝(471—799年)時期,原為大孚靈鷲寺真容院,傳說文殊菩薩曾在這裡顯靈,展示過真容。明永樂年間改建,曾稱大文殊寺。時蒙古、西藏的黃教喇嘛到五台山常住,這裡逐漸成為他們聚集之所,到清順治年間,菩薩頂改為喇嘛廟,成為五台山黃廟之首。清康熙、乾隆皇帝曾多次到五台山朝聖拜佛,息宿於菩薩頂,並在寺內題匾銘書,撰文刻碑,使之名聲更著。後又下詔重修菩薩頂,現存建築即是當年依照清官制式建設的。整個建築坐北朝南,長131米,寬70米,占地9170平方米。有殿堂、樓閣、僧舍、禪堂121間,石碑8通,平面布局分為前中後三大部分。前面部分呈上升狀態,為寺廟前門,有影壁、108級台階、牌樓、石獅、幡桿等;中間為主體建築,處於峰巔,海拔1795米,以山門為前哨,配殿、廊房為兩翼,中軸線上的天王殿、大雄寶殿、文殊殿前後呼應,其中文殊殿有著名滴水檐,以往這個殿的前檐終年滴水不斷,故又名滴水殿;後一部分呈下降狀態,由許多院落組成,內有大銅鍋三口,直徑均為1.67米,可見當年僧眾之多。站在菩薩頂,可以盡覽台懷全景,為五台聖地的又一絕佳去處。

第6圖【鎮海寺】位於五台山台懷鎮5公里處的楊柏峪村,寺周山巒起伏,松柏蒼翠,山間松濤陣陣,泉水深深,白雲繚繞,環境幽深,“鎮海松濤”已成為五台勝景之一。寺側有一常年流水的清泉,名海底泉,傳說此泉為海眼,發水時洪水橫溢,附近一片澤國,為害甚重,文殊菩薩用銅鍋鎮之,後在銅鍋上建鎮海塔和鎮海寺。鎮海寺創建年代待考,現存寺院為清代所建。寺院依山就勢,一層層亭台、樓閣、殿宇,直達山頂,形成步步高升的格局。現存山門、鐘鼓樓、天王殿、大佛殿、宣教殿、左右配殿等,各殿佛像俱全,皆為清代所塑。寺南側為永樂院,為清代賜封的章嘉活佛住所,院內有十五世章嘉活佛石雕塔,清乾隆五十一年(1786年)所造,塔周八面浮雕釋迦牟尼成佛故事和花鳥山水。15世以後,歷代章嘉皆到此避暑,蒙藏教徒朝山禮佛,多要到此集會叩拜,瞻仰活佛居所。