121·生活原地

121·生活原地位於廣州茂德公草堂內,是茂德公草堂根據堂主陳宇提出的“停下來,駐足思考。慢下來,回歸到生命的本原,回歸到心靈的本真狀態。原地踏步,放鬆身心,調整呼吸,然後重新出發,迎接生活

“121”包含著兩層意思:“12”是指首批入駐茂德公草堂的12位藝術家,包括山水畫家孫金龍、書法家紀光明、文學評論家謝有順、作家陳文、海歸畫家羅永平、民樂大師方錦龍、木頭玩家劉方剛、陶藝師李小明、空間設計師連君、菸斗大師游能、雕塑家陳俊、銀器設計師吳祖國

121·生活原地不僅有首批入駐的12位藝術家的生活空間,還有裝修風格極具特色的121原地咖啡館,歡迎各種人來做各種愛做的事情。

茂德公草堂

121原地咖啡

121原地咖啡位於121·生活原地內,是由121·生活原地設計總監劉方剛設計的,裡面的一草一木,各種點綴擺設都是他和咖啡

在這裡可以坐在湖邊喝咖啡吃中餐,老闆娘可以帶著大家逛121·生活原地,咖啡館裡還有一面是玻璃的吊腳樓,洗手水龍頭設計成了一個類似於撒

如老闆娘所說的,這是一個放鬆的地方,一個零壓力的地方,一個不分上下級的地方。

所以,這裡歡迎各種發獃各種文青各種閒雜人員和各種慢半拍的懶人來做各種愛做的事。

121原地咖啡營業時間:7:30AM——9:00PM

121·生活原地生活家介紹

老巢生活家·陳宇

陳宇,廣東樟樹灣經濟發展有限公司董事長。廣州茂德公草堂堂主。北京大學EMBA

多年來,陳宇先生一直秉承著“莫因善小而不為”的慈善情懷,多次慈善捐助而不願為人知。2009年春節前,陳宇先生及其公司策劃的“幫你回家”——幫助2009名無錢回家的農民工的慈善活動在社會上引起了強烈反響。到2013年,陳宇先生為其雷州半島老家足榮村捐助一千多萬元,幫助村民進行“美村行動”,這是他的行小善而有所為的又一佐證。

2011年10月,陳宇先生的茂德公集團主辦的“德基金”鄉村藝術支教計畫正式啟動,兩年來已走過廣東、雲南、四川、湖南、安徽、江西的19所鄉村國小,共開展17期藝術支教,為七千多名鄉村孩子帶來紛呈的藝術課程。“德基金”在開展藝術支教的同時,還幫助學校改善教學環境出一份力。“德基金”迄今為止,開展過小善心宴、課桌漂流記、共建百家牆計畫等持續性的慈善活動。陳宇先生提出“棒棒糖”計畫,給孩子們帶去實實在在的鼓勵。

熱愛雷州,大力推廣雷州文化

事業初步成功之後,陳宇先生從未忘記過生養他的家鄉雷州半島,他從來都以“雷州人”自居,並以自己是雷祖的後代為榮。雷州雖然暫時還是一個經濟和民眾意識還相對落後的偏遠地區,但陳宇先生卻時刻關注著家鄉的發展。“如何改變家鄉的現狀”以及“有益家鄉的事多做一點”,一直是陳宇先生長期思考的方向,與此同時,陳宇先生認為,要改變一個地區的相對落後狀況,必須“文化先行”,這個當年的文科尖子,始終信奉“知識改變命運”,在他的心裡,文化與教育永遠都將是一個人、一個地區改變現狀力求上進的最佳途徑。陳宇先生的心愿,是通過弘揚雷州文化繼而讓世界了解雷州、走進雷州、發展雷州。因此,陳宇先生在宣傳、推廣雷州文化方面,一直堅持不懈地努力著:

2004年,陳宇先生出資成立了“紅土文化學會”,該機構專門研究和挖掘雷州歷史文化沉澱、風土人情等雷州本土文化,整合包裝、行銷推廣。並邀請了華南師範大學藝術系著名作曲家雷雨聲教授等多位專家,到雷州半島進行音樂採風和調研,並安排記者隨同報導。

2005年春節期間,出資邀請國內外媒體記者三十多人到雷州進行雷文化尋蹤,中央電視台、廣州電視台及日本的《朝日新聞》等媒體都有節目播放和訊息報導。

分批邀請台灣記者及省內多家報社記者對雷州進行採訪報導,進一步向全省甚至全國人民推廣了雷州的雷祖祠、石狗、雷州換鼓等人文景觀和雷州的農副業特色。

為了積極推廣紅土文化,陳宇先生於2005年9月出資贊助了湛江市紅土文化節的召開。

2006年3月,出資二十多萬元幫助雷州市宣傳部編篡出版了《雷歌大全》,該書集雷州文化精髓之大成,對繼承和傳播雷州文化有著深遠的意義。

2008年,陳宇先生在廣州茂德公草堂組建了“雷人歌幫”,為各地賓客表演雷歌雷劇,無時不刻地傳播著雷州文化的音韻。

2009年7月,公司贊助40萬元贊助“中國書法萬人行”雷州地區的活動;

2009年9月,著名書畫家孫金龍先生感動於陳宇先生對家鄉的熱愛之情,前往雷州龍門鎮足榮村國小支教,擔任該校美術老師。

2012年至2013年,成功舉辦兩屆“駕到雷州”攝影採風活動。組織廣州、湛江、雷州地區的知名攝影師到雷州的三元塔、東林古村、紅樹林、稻田、樟樹灣大酒店、赤豆寮·愛情島、南門市場、足榮村等頗具雷州半島特色的地方進行採風。讓更多人通過圖片,通過鏡頭來了解雷州,解讀雷州文化。

投資雷州,造福桑梓

因為對這片土地愛得深沉,陳宇先生在不遺餘力對雷州文化進行挖掘、推廣之餘,更在家鄉投資了上億元的項目,而這一切都沒有離開“雷文化”這一主題。在他的意識里,經濟發展與文化建設永遠是一脈相承的。2004年,陳宇先生在家鄉足榮村投資600萬元,興建了占地200畝的食品生產基地,提供了五六百個就業機會,這裡研發、生產的“茂德公香辣醬”因生態、有機、健康及香辣可口,已成為南中國家喻戶曉的知名品牌。

2006年中開始,陳宇先生主動和雷州市委、市政府探討“城市經營理念”,2009年11月,項目全面動工,陳宇先生率領整個團隊,全力打造公司的“雷文化綜合旅遊項目”,該項目包括歷史悠久的雷祖祠、五星級樟樹灣大酒店、體現傳統雷文化的鼓街、海天一色的赤豆寮愛情島、田園休閒的雕塑文化村——足榮村,並提出了“給我兩晚陪你一生”的三天兩晚雷州半島風情文化游的概念,該項目對提升雷州半島旅遊品牌、雷州半島旅遊文化產業的發展將起著良好的帶動及典範作用。

從2009年開始,陳宇先生大力贊助家鄉足榮村的“美村行動”,支持家鄉人民將自己的村莊打造成為一個既有田園風光又有人文情懷的雕塑主題文化村,並出資數百萬元,改造雷祖廟、戲樓、村國小,修建鄉村瀝青路,為村民的生產和生活帶來更多的便利。

不因善小而不為

和其他成功的企業家不同的是,陳宇先生的慈善情懷表現得光明又坦然,既不故作低調,更不虛假高調,他對社會的回報都是發自內心的真誠與熱情,並且,他一直都以自己的方式,將慈善和公益事業進行得真實而徹底。2004年,陳宇先生在家鄉設立了“廣東樟樹灣經濟發展有限公司獎學基金”, 鼓勵和幫助考取大學的家鄉貧困子弟繼續求學深造。現在足榮村裡的“每家每戶至少出一名大學生”的橫幅,令人感到格外溫暖和振奮。

此外,陳宇先生在四川江口醇集團公司所在的平昌縣還先後資助了20多名孩子讀書。2005年又注入資金10萬元和四川江口醇集團公司共同設立了“江口醇·諸葛釀助學基金”,長期幫助當地的優秀貧困學生。

2007年8月,湛江遭受200年一遇的第七號熱帶風暴“帕布”的侵襲,8月20日,在廣州茂德公草堂舉辦了“洪水沖不垮我們的家園”大型賑災慈善晚會,陳宇先生捐款38萬元;同年,陳宇先生為湛江特殊教育學校資助3萬元,興建了“茂德公語音室”,為聾啞學生創造更好的教育學習環境。

2008年5月12日,四川遭遇特大地震,陳宇先生捐款一百五十萬元,為受災的四川平昌中學興建教學樓;同年年底至2009年初,陳宇先生親自策劃了“幫你回家”慈善活動,並出資二百餘萬元,支助2009名無錢回家的農民工兄弟回家過年。此舉在社會上引起了強烈反響,隨後,更有其他企業和媒體也舉辦了類似的社會慈善活動。

2009年初起,陳宇先生為家鄉足榮村國小設立了獎學金,獎勵品學兼優的學生,並改善教師的住宿和教學條件,資助興建國小門口5000平米的文化廣場,同時,還資助改建了廢棄多年的舊國小為“知足小院”書畫工作室,為村裡的學生們提供了良好的藝術薰陶和學習的機會。

能夠切切實實地直接幫助到需要幫助的人,這是陳宇先生行“小善”的初衷和目的,也是他一貫堅持的行善方式。為家鄉的更快發展做出應有的貢獻,帶著資金和創業經驗回到家鄉參與家鄉建設,這是一個成功企業家的偉大情懷,而陳宇先生提出的“為家鄉有益的事多做一點”,正是這種偉大情懷的最樸素最真誠的表達。

2011年10月,陳宇先生創辦“德基金”公益組織。“德基金”通過號召和組織文藝工作者(含青年學者及成名藝術家)到鄉村學校支教,致力於幫助改善及提高偏遠地區學生對文化藝術的認知及素質培養。開拓視野,豐富內涵,推動當地教育事業的發展,從而促進當地社會精神文明的可持續發展。

首批入駐121·生活原地的藝術家簡介:

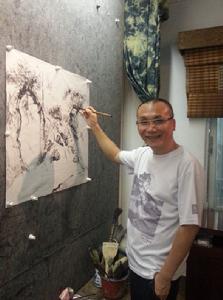

孫廊·山水畫家·孫金龍

茂德公草堂里有一條燈籠街,燈籠街旁有個湖,湖上有一條曲折的長廊,廊上擺了許多老課桌,沿著長廊走過去,有幾間茅草屋,茅草屋裡住著一位很“二”的畫家——孫金龍。

沒錯

“二”,在他看來是一種隨性自然的表現,他最怕裝13。他寫字,但不喜歡把字寫得“太像個字”;他畫畫,但從不拘泥於常規;他是50後,但他能和80後、90後甚至00後打成一片,他還會在朋友圈裡刷屏,分享美食、美景、賞心樂事……

孫金龍說,他只是一個修行者,但他不注重外在的形式,他更注重內在的修行。寫字作畫、支教、徒步都是他的修行方式。每個月的德基金藝術支教,他在給孩子們帶去藝術啟蒙的同時,也讓山村的孩子們洗滌了他的心靈。他從來不會端著一個畫家的姿態去跟孩子交流,“平等是很重要的,俯下身來,看著他們的眼睛,聽他們說話,他們能感受得到你發自內心的真誠”孫金龍說。也是他面對孩子時的這份謙虛平和,讓他成為孩子們信賴的人。每每說起支教的孩子,孫金龍的臉上就會洋溢著一份喜悅與幸福:“他們給我起了好多的外號,哥、師傅、還有的叫我‘老爸’。”孩子們會給他發簡訊,說心事講困惑,而他總會耐心地聽,耐心地給孩子們解答困惑,電話一接,不出三句他就能猜到是哪一期支教哪個班的哪個孩子。

生活是藝術的本源,藝術是生活的升華。不貼近生活,那藝術作品也成了無本之木,無源之水。徒步是他貫通藝術與生活的方式。他是121圖不聯盟的重要成員之一,他堅持每天都從茂德公121·生活原地出發,隨意徒步。“剛開始徒步的時候,節奏還有點快,而現在越走越從容,越走越自在,”孫金龍說,“徒步,實際上也是一個放下的過程。放下雜念、欲望,讓自己心境慢慢平靜下來,這樣才能看到更多的美好。徒步,實際上就是在做減法。一步一步地減去一些雜念,一步步地讓自己更純粹。我會一邊走一邊欣賞晚霞,要知道每一天每一個時段的晚霞都是不一樣的,這樣的美彌足珍貴。”

忘廬·書法家·紀光明

其作品1982年入選湖北省暨武漢市第一屆書法篆刻展,後多次參加全國及省以上展事並獲獎,1992年在中山市博物館舉辦四人書展,1995年在澳門展覽中心舉辦個人書展。2007年作品入選“中國美術館第二屆當代名家書法提名展”。被《書法》雜誌評為2007年中國書壇“年度十大人物”。第九屆全國書法篆刻作品展覽評審。 出版有《紀光明書法集》、《紀光明書宋詞行草卷》等。

成就榮譽:

作品入選收藏:

中國美術館(兩次)

人民大會堂

中南海

全國政協

中國文字博物館

29屆奧運會組委會(奧運村)

光孝寺

南華寺

弘法寺

主要刻石:

黃河碑林 鄭州

海燈法師故居 四川綿陽

《皇帝內經》千家碑林 甘肅慶城

泰州園博園“百泰石” 江蘇泰州

中國抗日戰爭紀念館石鼓園 北京豐臺盧溝橋

中國書法巨匠墨跡碑林 洛陽龍門

天寧寶塔經文碑林 江蘇常州

翰墨石鼓 刻石 陝西寶雞

東坡赤壁 碑廊 湖北黃州

中國·泰順廊橋碑刻 浙江泰順

廣濟橋刻石 廣東潮州

中國唐詩宋詞書法碑林 吉林通榆

雁門關碑林 山西雁門關風景區

名家書稼軒詞碑廊 濟南辛棄疾故里

西柏坡豐碑林 河北西柏坡紀念館

辛亥革命百年主題碑林 湖北武昌

華山碑廊 陝西華山

西嶺中國書法公園碑林 廣東大埔

永州碑刻長廊 湖南永州

紅軍長征扎西碑林 雲南扎西

三國赤壁古戰場碑廊 湖北赤壁

中國臨沂書法碑城 山東臨沂

廬山中華龍摩崖石刻 江西廬山

白雲山刻石 廣東廣州

文天祥詩文碑林 廣東珠海伶仃島

雪竇山資聖禪寺碑廊 浙江奉化

《論共產黨員的修養》碑刻 湖南劉少奇故居

金剛台大別山詩書碑廊 河南商城

杜甫江閣杜楹聯廊 湖南長沙

西寧湟源三峽石刻 青海西寧

桂林景區“元首碑林” 廣西桂林

中國常德詩牆“千古絕唱”篇 常德

山遠居·文學評論家·謝有順

謝有順,男,1972年8月生於福建省長汀縣。畢業於福建師範大學中文系和復旦大學中文系,獲文學博士學位。先後供職於南方都市報和廣東省作家協會。一級作家。2006年起,任中山大學中文系教授、博士生導師。

出版個人學術專著和論文集十四部,文學對話錄兩部。主編叢書多套,四十餘本。在《文學評論》、《文藝研究》等刊發表學術論文三百多篇,約三百萬字。三 十九篇論文被人大複印資料全文轉載,七篇論文被《新華文摘》轉載,四篇論文被《中國社會科學文摘》轉載,超過六十篇文章被全文收入各種理論選本和大學教材。

曾獲第二屆馮牧文學獎·青年批評家獎,第十一屆莊重文文學獎,首屆當代中國文學批評家獎,第十屆、十二屆中國當代文學研究會優秀成果獎,第四屆、第七 屆中國文聯文藝評論獎,第二、第三屆廣東文學評論獎,廣東省2008—209年度哲學社會科學優秀成果獎等多個獎項,並多次獲《當代作家評論》、《南方文 壇》等雜誌的優秀論文獎,被中國青年作家批評家論壇推選為“2005年度青年批評家”。曾當選為廣東省“新世紀之星”。2009年入選全國宣傳文化系統 “四個一批”人才,2011年入選教育部新世紀優秀人才。

主要學術兼職:廣東省文藝批評家協會副主席,中國當代文學研究會常務理事,中國小說學會常務理事,中國文藝理論學會理事,中國作家協會會員,廣東省作 家協會主席團成員,廣東省作家協會文學評論委員會副主任、華語文學傳媒大獎終評審兼評審會主任,中國海洋大學等多所高校的客座教授等。

曾赴美國、英國、加拿大、日本、韓國、義大利、以色列及台、港、澳地區開會、訪問、講學。

主要學術方向是中國現當代文學研究,兼及中國當代文學批評和文化研究。

成就榮譽

●2010年,論文《當代小說的敘事前景》獲廣東省2008—2009年度哲學社會科學優秀成果二等獎(廣東省人民政府)

●2010年,論著《文學的常道》、《被忽視的精神》獲“中國當代文學研究會第12屆優秀成果獎”(中國當代文學研究會主辦)

●2008年,獲第十一屆“莊重文文學獎”(中國作家協會、中國文學基金會主辦)

●2008年,獲首屆“當代中國文學批評家獎”(當代作家評論雜誌社主辦)

●2008年,獲廣東省“新世紀之星” 稱號(廣東省委宣傳部、廣東省文聯主辦)

●2008年,獲第二屆廣東省“十百千工程”優秀培養對象二等獎(廣東省委宣傳部主辦)

●2001年,獲第二屆“馮牧文學獎·青年批評家獎”(中國作家協會、中華文學基金會主辦)

●2006年,論著《先鋒就是自由》獲“中國當代文學研究會第10屆優秀成果獎”(中國當代文學研究會主辦)

●2005年,《中國小說的敘事倫理》等系列論文獲“中國青年作家批評論壇·2005年度青年批評家獎”(《人民文學》、《南方文壇》主辦)

●2005年,《文化大散文的精神困境》一文獲第二屆“冰心散文獎·理論獎”(中國散文學會主辦)

●2005年,《消費社會的敘事處境》一文獲第三屆“廣東文學評論獎”(廣東省作家協會主辦)

●2005年,《中國小說的敘事倫理》一文獲“《南方文壇》2005年度優秀論文獎”

●2004年,《敘事也是一種權力——中國當代小說的話語變遷》一文獲第四屆“中國文聯文藝評論獎”(中國文聯主辦)

●2003年,《文學身體學》一文獲第二屆“廣東文學評論獎”(廣東省作家協會主辦)

●2003年,《鐵凝小說的敘事倫理》一文獲“《當代作家評論》2003年度優秀論文獎”

●2001年,《通往小說的途中——我所理解的五個關鍵字》一文獲“廣東省文藝評論獎”一等獎(廣東省文聯主辦)

●2001年,文學評論集《我們內心的衝突》一書獲第十三屆“廣東省新人新作獎”(廣東省作家協會主辦)

●2001年,《十部作品,五個問題》一文獲“《南方文壇》2001年度優秀論文獎”

●2001年,《通往小說的途中——我所理解的五個關鍵字》一文獲“《當代作家評論》2001年度優秀論文獎”

●2000年,《散文的命運》一文獲“《當代作家評論》2000年度優秀論文獎”

●1999年,《賈平凹的實與虛》一文獲“《當代作家評論》1999年度優秀論文獎”

花房·傳記作家·陳文

二十年來,陳兄一直拒絕各種高官厚祿的誘惑,堅持生活在民間,保持著觀察者冷靜的狀態,記錄這個世界。他用六年時間整理自己二十年的記事本寫成的《白紙黑字》也已出版。

成就作品:

2003年1月1日出版——《吃飯長大》

2007年5月出版——《老兵照片》

2008年出版——《誰隱居在茂公德草堂》

2010年8月出版——《最醜的那個人》

2011年12月1日出版——《白紙黑字》

42歲時,廣東雷州人陳文想寫一本自傳。他當過兵,下過海;非名人非官員,雖有車有房,但在廣州這個改革開放前沿的花花城市,他甚至連“有錢”都算不上。普通人一個,有什麼可寫的?兒子取笑說,你頭頂都沒有毛,趕什麼時髦。

市場最終給了陳文驚喜。這本記錄了個人歷史的《吃飯長大》,出版後3次加印,總量已達兩萬多冊。有人說,陳文的書,好就好在是普通人寫的普通的生活,沒有那種期望的轟轟烈烈的大事業,也沒有成功的慶祝,有的是我們似曾相識的記憶碎片,有的是酸甜苦辣的舊事,它最大的力量在於勾起我們對自己走過的路的聯想,完成了一場集體懷舊。而陳文自己說,他寫的是“口碑歷史”,英文叫“narrative history”,通過大量人物對自己平凡生活的回憶來反映時代。

“做這種記錄有意義。無數個人的歷史集中在一起,就成為民族的歷史,國家的歷史,人類的歷史。這樣的說法也許‘大’了些。在東方文化的骨髓里,承認個體生命的價值,還有很長的路要走。”陳文說。

在出版了自己的口碑歷史後,陳文有了更宏大的計畫:做一部軍人的口碑歷史。他投入20萬元啟動資金,蒐集退伍老兵的私人相片。許多老兵紛紛送來自己的照片,展示了那個時代軍人精神面貌和生活場景。他們之中,有能熟記1000個首長電話的通訊兵,有救死扶傷的衛生兵,有寫劇本的文藝兵,有在邊疆工作的鐵道兵……他們如此平凡,永遠都不可能被寫入正規的軍史。正因如此,當他們拿到印著自己照片和名字的《老兵照片》時,潸然淚下。一個老兵買了120本《老兵照片》,寄給自己曾服役的部隊;更多的老兵輾轉打聽陳文的電話號碼,從外地趕來送照片。還有人找到陳文,請他給自己的家族寫一本口碑歷史。

18個朋友給陳文的書寫了點評,再一次彰顯了這個男人的交際之廣。有朋友說,在宏大的歷史敘述中,占據主要地位的向來都是影響歷史進程的英雄或者梟雄,那些“沉默的大多數”成了建築金字塔的基石,浩大穩固卻遠離輝煌。但正是這些波瀾不驚的平凡人生和不入史冊的草民活法,才是真正流淌於地母胸中的大地精靈。陳文把《吃飯長大》送給知音,在扉頁上端端正正地題寫:每個人都可以寫一本這樣的書,你的更精彩。

《白紙黑字》

繼《最“醜”的那個人》之後,廣東本土作家陳文,日前推出了新作《白紙黑字》。陳文表示,對於這本匯聚自己20年間的經歷和思想的隨筆,他採用的是一種隨心所欲和百無禁忌的語言,他用白紙黑字的記錄來審視生命,這是送給忙忙碌碌的人們的一碗清水。

新書6年創作而成

據悉,《白紙黑字》的創作時間大概有6年。陳文告訴記者,這6年只是一個“串珠子”的過程。“整個過程就是自己把思想的碎片像珠子一樣串起來,但我不知道哪些是珍珠,哪些是泥巴。有些文字可以追溯到我的中學時代,包括《水鴨太多》、《搶瘋子》這些故事,還有我當兵時候的一些記憶。”2010年8月,陳文的書稿就已完成,他卻把書稿鎖在抽屜里冷卻了三個月。其後,他帶著列印好的書稿去了從化溪頭村,住在農民家裡,靜靜地修改。“我希望這本寫於世俗中的文字,在隔世的環境裡能脫去媚俗,乾乾淨淨地擺在讀者面前。”

暗香小築·海歸畫家·羅永平

羅永平,海歸畫家,他不畫傳統國畫卻執意勾勒各種“中國影子”,他在121·生活原地創作出了

2006年,他第一次和茂德公草堂堂主——陳宇相遇。他被草堂那種如田園詩畫般的氛圍,隨處漫逸的文化氣息深深吸引住;他覺得陳宇是一個有追求的人,兩人的氣質中有一種共通的東西。陳宇與這個海歸畫家一見如故,請他對草堂的設計

在這裡,他可以心無旁騖地創作,可以任由思想天馬行空,擊缶聽琴,焚香品茗,以畫會友,不亦快哉。累了,就走到屋外,在龍眼樹下摘幾個果子,閒庭信步。他在躬耕園有一塊菜地,叫“羅伯菜地”,閒暇時,他會過來給菜兒瓜兒們澆澆水、除除草。茂德公草堂是他創作的繆斯,激發了他許多靈感,他為茂德公草堂設計了一款精巧獨特的沙發,也為棠堂、德居創作了許多畫作。當然,在這裡還誕生了他最重要的系列作品——中國影子。關於“中國影子”,還有一段美麗的插曲。有一天,草堂掌柜曾敏兒拿著一條白裙子到暗香小築,請羅永平幫她在上面繪畫,他隨即在裙子上畫了個青花影子。這給他很大的靈感,他開始把影子畫在燈上,畫在碟子上……

生活是什麼?在羅永平眼中,理想中的生活是“鄉”格里拉式的,既隨意又寫意,就像茂德公草堂里的一景一物,看似樸質無華,但細品又發現粗朴中的精緻。暗香小築如此,121·生活原地亦如此。如果你到茂德公草堂來,不妨跟隨暗香的指引,尋到這幽靜的小築來,推開古樸的大門,看看一個海歸畫家的藝術路程,細品暗香小築里的雅韻:琴棋書畫詩酒茶香……

多琴館·民樂大師·方錦龍

曾獲首屆中國藝術節金杯獎,首屆省港澳廣東音樂大賽第一名。曾先後出訪歐洲、亞洲、非洲多個國家,參加了芬蘭赫爾辛基世界藝術節、日本“絲綢之路音樂會”、“地球音樂63屆日中交流古樂音樂會”、韓國KBC“樂舞耀光州音樂會”等國際盛會的演出,並在廣州、上海、江蘇、湖北、湖南、香港及日本等地舉行過個人琵琶獨奏音樂會;策劃、指揮多場民族交響音樂會。2003年9月,與鋼琴演奏家方奕組成“雙方出擊”組合,作為“中法文化年”的音樂使者,後又成立以“雙方出擊”為領隊的音樂組合“芳華十八”,在博鰲亞洲論壇2004年年會期間作文藝演出。

1980年以來多次代表省市、國家和軍隊出訪世界各地,先後在海內外數十個城市舉辦個人音樂會,並策劃指揮了多場民族交響音樂會。他還擁有個人收藏民族樂器之最的“錦龍國樂館”。九十年代起,他根據史料挖掘研製了改良的五弦琵琶,使琵琶的音色、音域更加寬廣,被稱為當代五弦琵琶的代表人物。

在琵琶演奏技巧上,方錦龍有很多獨到的發展與創新。其演奏別具一格,激情與韻味並重,擅長體現不同的特點和風格,被同行譽為“以無法為有法,唯獨秀於諸家”的優秀藝術家。他根據史料挖掘製作了失傳已久的五弦琵琶並註冊了專利,被稱為五弦琵琶的宗師。先後出版個人CD專輯數十張,如《琵琶行》、《靜夜思》、《臨安遺恨》、《十面埋伏》等。《五弦琵琶演奏法》、《方氏阮鹹指撥法》等論文、專著在海內外發表。

方錦龍精於五弦琵琶演奏,同時能彈奏近百種樂器,但琵琶是他的最愛,也是他揚名於外的專長。方錦龍的琵琶演奏別具一格,借鑑了許多種樂器的手法,巧妙運用。在琵琶演奏技術上,率先提出輪指伴奏節奏重音的變化、組合夾彈、組合遙指、擺指及雙擺、三擺等技法,擴大了琵琶的表現力,被專家譽為“以無法為有法,唯獨秀於諸家”,富有“創造性的新派琵琶演奏家”。評論家稱他演奏的樂曲既保留傳統精髓,又有時代氣息。如他在演奏漁舟唱晚時,用五指彈奏六連音,就是模仿古箏的花指而來,達到“似箏非箏”的境界。他還用古琴的泛音意念在琵琶上演奏連續人工泛音,並且借鑑劉德海三指劃弦技法,用輪、拂、掃、挑等手法改變傳統重音習慣連線等等。

榮譽成就:

2005年9月參加年度“奧地利夏季傳統音樂節”

藝術總監方錦龍作為東方第一人在阿爾卑斯上的“世紀冰川”與來自歐美的音樂家聯決舉行挑戰極限的音樂會

同年,錄製了中央電視台的三檔特別節目;並出席“西安國際流行音樂節開幕式”。

2006年1月再赴“世界音樂之都”維也納,作為中國音樂組合首次進入霍夫堡皇宮,在“印象中國—2006中國經典音樂會”上,與來自全球的華人音樂家聯決演出。

2006年9月隨國家文化部赴泰在“泰國國王登基60周年大慶”巡迴演出中用中國樂器演義了由國王蒲美蓬作詞作曲的《雨絲》。

2006年9月參加“哥德堡號大型熖火晚會”為瑞典國王古斯塔夫及索菲亞皇后等貴賓表演《中瑞組曲》

連續四年在春節晚會中登台:在2006年央視海外春節晚會、2007年煙臺春節晚會

2008年廈門春節晚會、2009年、2010年安徽春節晚會中均有出色的表演

2007年9月、11月出席“俄羅斯中國年”、“挪威中國節”和“上海國際音樂節”,將民族文化的精髓傳揚海內外。

2009年春節期間,“方錦龍·芳華十八”前往英國和法國巡演,因表現突出,群體團員獲頒發法國留尼旺省聖皮埃爾市榮雲市民的稱號

2009年5月第五屆中國(深圳)文化產業博覽會開幕式上,“方錦龍·芳華十八”別具一格的表演有何良好的工作作風獲得好評,當晚央視的《新聞主播》予以報導

2009年8月作為荔枝灣文化休閒區引進的第一個文化項目,達成建立“錦龍中國音樂樂器館”和“西關錦龍樂府”的合作意向。

2010年7月28號將在廣東省文化廳的率領下,出席2010年上海世博會“廣東活動周”隆重的開幕儀式,並在寶鋼的大小舞台及慶典廣場進行為期一周的表演和花車巡遊

黑作坊·家具設計師·劉方剛

121·生活原地有一些用大小不一、顏色各異的陶罐做成的有趣裝置,用碎陶片拼成的牆面裝飾,以及一株倒在庭院裡的千年陰沉木……如此隨意,卻又如此和諧,不經意間透出設計者的匠心獨運,這些,都是劉方剛設計的。

劉方剛最初是來到這裡玩陶藝,漸漸地,卻成了121·生活原地的設計總監。這全憑興趣,以及跟陳宇的共同願

善於利用木頭的殘缺美進行創作的他,是千年陰沉木的大藏家,並親自用陰沉木設計家具和創作藝術品,因此他的工作室自然也就叫“黑作坊”了。藝術於他,就是放鬆、天馬行空的過程,這種認真“玩”藝術的態度感染著每一個人。他說:“懂生活的人,才懂藝術”。

德陶社·陶藝家·李小明

小陶·李”不僅傳承了南風古灶的傳統制陶技藝,還在陶器中加入了本身的文化素材。雷州半島的文化滲透在他的血液中,體現在他的作品中。他的作品,很“雷”。121·生活原地的許多角落都立著“雷人”,它們或是悠閒地吸著水煙筒、帶著草帽的雷州農民形象,或是勤勞的雷州婦人形象,古樸中散發著生活的氣息。

德陶社有一套獲得了專利的作品,壘起來是一根水煙筒模樣——雷州男人不可缺少的裝備,排開便是一套茶具,這便是由堂主設計,“小陶·李”製作的“往事如煙”。一套茶具,把兩個雷州男人心中的家鄉情結輕輕帶出。

“木頭人”劉方剛獨樹一幟,把“雷人”、心形碗搬到了牆上,著名主持人馬志海也是德陶社的座上賓,從廣州驅車到幾十公里外的德陶社,只為坐在拉坯機前玩一把“泥巴”……

德陶社除了“小陶·李”外,還有幾位既淘氣又手巧的陶藝老師。你可以在老師的陪伴與指導下,完成自己的陶藝作品,你可以根據自己的喜好,做個花瓶、碟子、茶杯、筆筒……當然,你還可以任由自己的奇思妙想指引,捏各種萌的、酷的卡通造型,或者模仿星光大道上的明星,在陶土上印上自己的手印、腳印、鼻印吧。除了滿足大家的手工製作的願望,德陶社還鼓勵大家在陶器上“亂塗亂畫”,你可以挑選一個陶器,然後自由地給它上色,賦予它二次生命。

同時,德陶社也歡迎社會各界愛玩的、奇思妙想的朋友來跨界,加入到“玩泥巴”的行列里來,陶然自樂,讓思維的火花碰撞,誕生出更有文化氣息與生活氣息的陶藝作品。

連窩·空間設計師·連君

成就作品:

廣州茂德公草堂

香港美林“盛緣軒“養生保健連鎖機構杭州黃龍店

廣東樟樹灣大酒店

廣州黃埔區客品酒家

廣州市雅韻軒茶藝館

也許,連君是你見過的最鄉土的空間設計師。不起眼的白襯衣卡其褲、疏於打理的髮型和鬍子、溫和謙遜的笑容,他屬於在人群中解析度偏低的類型。他的鄉土,不僅於此。他生長在一片名為雷州半島的紅土地上,這片土壤塑造了他的氣質,積澱在這片土壤上的文化滋養了他,給予了他源源不斷的創作靈感。

連君,空間設計師,首批進駐121·生活原地的藝術家之一,茂德公草堂、樟樹灣大酒店的設計者。

紅土地的印記

他出生在70年代的雷州小鄉村,伴著他成長的,不僅有甘蔗的甜、花生的香、還有日子的苦。那些捉襟見肘的年代,讓連君早早地就知道什麼是生活。竹篩、草蓆、魚簍、水缸、茅草屋,無一不是他童年生活中常見常有之物。某種意義上,這些東西承載了他對家鄉的記憶,承載著生活的重量。

生活促人奮進,連君以優異的成績考上了湛江藝校。這段時間裡,他像一塊海綿一樣,汲取各個領域的養分。當年他是湛江藝校攝影協會的秘書長,是書法協會的副會長,他還嘗試學習舞蹈、音樂。雜學對他日後的空間設計是相當有利的,在他的作品中,我們能看到,他將生活、藝術領域的壁壘打通,各元素熔於一爐。

生活軌跡往往能影響一個人的價值取向,審美觀念。在他心中,理想的建築卻是充滿著生活氣息的。雷州半島的風土人情,這是他創作靈感的一部分,他的生活經歷,學習經歷,都是成為了他設計創作靈感的來源。

文化才能讓建築活著

有著這份紅土地情結的,還有另一個雷州男人——茂德公草堂堂主,陳宇。其實,他們同是70年代的雷州男,他們家鄉的村子相隔也很近。那時候,或許在某年某月某日,他們曾在這片紅土地上趕集時有過交集。所以,同喝著雷州龍門水庫的水的他們,在對雷州建築文化的領悟上有著高度相似的看法,也就不足為奇了。

茂德公草堂是連君引以為豪的一個作品。在這裡他與堂主的很多鄉土情懷都得以詮釋。將雷州最常見最生活化的元素,用生態休閒有文化內涵的空間通過現代的設計手法演繹了出來。在茂德公草堂,魚簍、竹篩可以做成精美的吊燈,土磚瓦片能成為德居後院的重要裝飾,茅草屋能夠成為高端的會所。

“文化才能讓建築活著”,連君借茂德公草堂向大眾呈現了雷州本土文化,雷州濃郁的紅土文化又讓茂德公草堂更充滿活力,更耐人尋味。文化與建築的關係,是相互相成的。

自茂德公草堂之後,連君再次承擔了茂德公集團在雷州的另一大項目——樟樹灣大酒店的設計。樟樹灣大酒店,國內首個以鼓文化為主題的度假酒店,是連君目前最大規模的設計,也是最能體現他鄉土情懷的一個設計。樟樹灣大酒店裡,處處有鼓,多種生活用品、藝術品、裝修設計都以鼓為原型,讓人不禁聯想起天下四絕之首“雷州換鼓”之大氣磅礴。除此,連君還大膽採用了有雷州本土特色的建材——雷州石,將之巧妙運用。

連君在121·生活原地的領地,還在設計建造中,在這裡,會有什麼樣的驚喜與文化積澱,會不會將他以往設計中的點睛之筆都匯聚一堂,還是會有什麼別出心裁之作?連君秘而不宣,婉拒劇透,拿出一張設計圖紙,任憑你天馬行空地想像。

遊子手工菸斗室·菸斗大師·游能父子

父親游能年輕時從事機械和塑膠模具製作,私下喜歡做手工活兒,在兒子的建議下,開始自己設計菸斗。兒子游適任則在高校里教美術,同時也是父親工作室里製作菸斗的“學徒”。菸斗,總與智慧有著千絲萬縷的關係。福爾摩斯抽著菸斗,在煙霧瀰漫中抽絲剝繭,還原真相;邱吉爾含著菸斗,在一呼一吸間運籌帷幄;愛因斯坦手握菸斗,腦子在宇宙時空中天馬行空……

菸斗的智慧,是在生活中積澱下來的,這份智慧是不張揚的、是從容的、是淡然的。

在茂德公草堂的121·生活原地里,也有那么一處“智慧之地”——斗室。它是首批進駐茂德公草堂121·生活原地的藝術家——雷州籍菸斗大師游能父子的工作室。個人工作室很多,父子組合的工作室很少,以菸斗為主題的父子工作室,目前為止,在國內很可能僅此一家。

游能已過知天命之年,溫和而從容。如果你路過他的“斗室”,總能看到他全神貫注地坐在工作檯前,拿著菸斗在打磨,拋光,仿佛世界只剩下他與手中的菸斗。閒暇時,他會和兒子在“斗室”里,喝喝茶,用雷州話聊聊天。游能做菸斗的時間還不是很長

菸斗是一種舶來物,不是本民族文化的產物,我們想要做的,就是給它注入更多我們自己的元素。

游能說:我曾經給樟樹灣大酒店做過一個“紅鼓菸斗”,斗身是模仿鼓的形狀。鼓是樟樹灣大酒店的主題,也是雷州文化的一個重要的元素。把文化融進生活里,讓生活散發著文化的氣息,這是我們所希望的也是努力的方向。

“以斗為媒,與人為善”,是嶺南菸斗會的理念,也是他們生活、處世的態度。游能在製作菸斗的這條路上,遇到了不少知音、伯樂。121·生活原地的另一位藝術家,“黑作坊”的劉方剛便是他的第一個收藏者。漸漸地,他們的斗友圈越來越大,朋友也越來越多。他們會相邀在茂德公草堂,聊聊天敘敘舊。如果你走在茂德公草堂,遇見一群儒雅的先生,含著菸斗在談笑風生,那一定就是他們了。

如果你見到他們,也許你會有這樣的感覺:就算從不吸菸,也想要擁有一支這樣的手工菸斗,也想從這支菸斗里去品味生活的智慧。

雕樓·雕塑家·陳俊

陳俊,1980年出生,廣東湛江人。2000年——2004年就讀廣州美術學院雕塑系,獲學士

主要作品成就:

2002年作品《行雲流水》入選上海舉辦的“江南杯”未來雕塑之星;2003年作品《英雄流芳》入選省委舉辦的大型抗非美展;

2005年作品《女孩.蘋果》入選《廣東青年造型藝術展》;

2006年作品《大刀向鬼子頭上砍去》入選第一屆“東縱魂”;

2007年作品《國魂》被東莞東縱紀念館永久收藏;

2007年作品《柜子》參加小洲村《從頭做起》當代藝術展;

2008年作品《陽光.少年》入選首屆廣東雕塑大展;2008年作品《彩虹之洞》入選深圳何香凝美術館舉辦的第二屆全國雕塑畢業展並被收藏;

2009年作品《希望之光》入選中國美協舉辦的全國5.12地震紀念雕塑大展

陳俊正在創作《女人與牛》系列,這一系列的靈感來自於他自己身邊的事。用他的話來說,三十而立的自己正處於求偶階段,因此思考得更多的是兩性求偶的事情以及男女擇偶觀的事。他試圖用女人和牛的不同表現形式來體現男女之間的各種狀態,而這些狀態都是在生活中有跡可循的。這一系列大概有15-20件作品。

銀檔·手工銀器師·吳祖國

一頭銀灰色的長捲髮,隨意而不凌亂地披在肩上;脖子上、手上戴著他手工製作的銀飾:印第安人頭像的項鍊、民族風的手環。吳祖國有一雙炯炯有神的眼睛,每當說起“好玩”的事,就會發亮。

是的,他是一個好玩的人,迷戀手工製作。他現在每天都在銀檔里忙活,有時在給木樁釘釘子,有時在擺弄門面的裝飾。除了門口的這個木棚,沒辦法一個人搭起來,請了別人幫忙,其它地方都是他親力親為的。在“銀檔”里,放著一個厚重的工具台,邊上插著各式各樣的工具,那是他用路邊買來的木樁改造而成的。他說:“我喜歡那種動手來製作的過程,很好玩的。而且這過程中你會思考,你可以自如地和自己對話。我喜歡自由,我也在用我的方式來追求它。我喜歡印第安的文化,自由、不羈、隨意。我所理解的生活是應該如此的。”

在銀檔里,掛著許多好玩的“玩意兒”,都是他四處遊走時收藏的心頭好。羚羊頭骨、蒙古人的皮水袋、少數民族的巫師面具……這裡還有各種象徵狂野的、不羈的、自由的打火機。這裡叫“銀檔”,當然少不了銀。不久的將來,大家到銀檔來,可以在銀上印你或者愛人的指模,留下愛的印跡;也可以DIY銀飾,把你的奇思妙想注入銀飾中,做一條獨家品牌的手鍊、一個戒指、一雙耳環……當然,你還可以坐在他印第安特色的帳篷里,跟他聊聊自由,說說各種“好玩”的事。

交通:

公共運輸

捷運:3號線漢溪長隆捷運站D出口轉番75路公車到茂德公草堂/大地農莊下、2號線廣州南站轉番75路公車到茂德公草堂/大地農莊下、4號線新造捷運站A2出口打計程車/機車約15分鐘車程公車:番75到茂德公草堂/大地農莊下、番128、番62到明經村下後打機車、番51、番51B到化龍車站下後打計程車/機車大約5分鐘車程

自駕路線

廣州市線路:A.華南快速

黃埔大道---華南快速---番禺大橋---迎賓大道---金山大道(向東或化龍方向行駛)京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

B.南沙港快速

黃埔大道---科韻路---南沙港快速---七星崗或金山大道出口---金山大道(向東或右側行駛、化龍方向)---京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---右轉入橋洞後左轉直行100米左右即到

C.新光快速

新光快速---金山大道出口---金山大道(向東或者化龍方向行駛)---京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

D.洛溪大橋

洛溪大橋---沙溪---迎賓大道---金山大道(向東或化龍方向行駛)京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

E.增城

荔新路---廣惠高速---北二環高速---華南快速---番禺大橋---迎賓大道---金山大道(向東或化龍方向行駛)京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

珠三角其他城市自駕游線路:

深圳、東莞:

廣深高速---虎門高速(過虎門大橋)---京珠高速(化龍出口)---右拐入化龍方向輔道--- 前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

珠海、中山:

京珠高速(化龍出口)---右拐入化龍方向輔道--- 前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

佛山、南海:

佛陳路105國道(禮村路口)---南大路---迎賓路(京珠高速南行入口方向)---金山大道(京珠高速南行入口方向)---京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

江門:

中江高速---京珠高速(化龍出口)---右拐入化龍方向輔道--- 前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

惠州:

廣惠高速(蘿崗出口)---北二環高速---華南快速---番禺大橋---迎賓大道---金山大道(向東或化龍方向行駛)京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到

清遠:

廣清高速(龍山出口)---北二環高速(太和出入口)---華南快速---番禺大橋---迎賓大道---金山大道(向東或化龍方向行駛)京珠高速南行入口處---轉入左側化龍方向輔道---前行1公里左右---轉入右側橋洞後左轉直行100米左右即到