簡介

指南車是中國古代指示方向的一種車輛,也作為帝王的儀仗車輛。指南車起源很早,歷代曾幾度失傳幾度重製,但均未留下具體結構的資料,可能歷代的指南車結構也不盡相同,直至宋代才有較完整的資料。現代以來國內外很多人嘗試復原指南車,有幾種指南車的復原結構,一種指南車結構採用兩輪的差動使斜面軸向頂推帶動曲軸轉動,帶動車上指向木人與指南車轉向角度相同方向相反,實現指向功能。這種復原結構具有結構簡單指向精確比較符合黃帝戰蚩尤時的科學技術水平和歷史記載。第二種指南車復原結構,採用在兩個車輪上刻畫標記,通過標記來知道兩個車輪差動了多少從而來判斷方向,這種復原結構的指南車行走時不能知道方向,需要車停下來觀察車輪的標記才能辨明方向,另外也不符合古籍中“車雖回運而手常指南”的記載。第三種指南車復原結構類型是採用自動離合裝置,它利用齒輪傳動系統和自動離合裝置來傳遞兩車輪之間的差動,實現指示方向,雖然結構比較簡單,但存在使用條件嚴格,指向誤差大,實用性差的缺點。第四種是採用差速齒輪原理結構的指南車,雖然指向精度稍好但結構複雜,工藝要求高,不符合古代的科學技術水平,看起來更象是現代發明而不是古代技術的復原。

以上的復原結構中兩輪的差動使斜面軸向頂推的結構更加符合黃帝戰蚩尤時人們掌握的科學技術水平和歷史記載,顯示了古代機械技術的卓越成就。

機械式指南車也有它的缺點。因為所有機械指南車,都是以兩輪之間的“差動”來工作的,它希望兩輪與地面作純滾動,這是一種理想的數學模式,但在實際中會有地面的坑坑窪窪產生的顛簸使車輪產生空轉產生誤差。但相信古人所掌握的其他辨別方向的方式例如看太陽看星星什麼的與指南車指示方向應該是相輔相成的,歷史記載黃帝是在大霧中行軍套用的指南車,只要在大霧發生時的行軍距離內哪種復原的指南車不發生大的誤差,應該就是在指向精度方面比較成功復原的指南車。大霧散去後古人可以用其他方式辨別方向。

史料記載

《太平御覽》黃帝與蚩尤戰於涿鹿九戰九不勝。

《古今注》黃帝與尤戰於涿鹿之野,尤作大霧,軍士皆迷,故作指南車以示四方,遂擒尤而即帝位。

時代背景

黃帝生活在黃河中下游新石器晚期,大約前27世紀。當時生產主要工具為磨製的石器、骨器,已會燒制陶器、製作木輪車等。人們把貝殼、石子、獸骨等串起來作項飾。

史料的真實性

由於黃帝時代只有語言沒有文字,一些重要歷史人物和事件依靠語言代代相傳,同時一些原始神話也一併流傳。這就需要分清是史實還是神話。可以認為黃帝製作和使用指南車是真實的。首先製作指南車有著具體的時代、人物和事件;其次,戰場上“尤作大霧”則是神話,但遭遇大霧是自然現象,“軍士皆迷”是可能的,這就需要定向物體,這是黃帝製造指南車的必要性;第三,在當時的生產條件下是能做到的。

工作原理

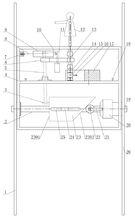

黃帝指南車 圖一

黃帝指南車 圖一 所述滾輪22在斜面2302上移動並繞車軸轉一周時,使套筒23軸嚮往復移動,通過槓桿5和連桿6帶動曲軸13旋轉一周,本實施例中,所述左、右車輪1、26著地點之間的距離等於車輪半徑的長度,指南車轉向正好轉到一周時,兩車輪的差動就正好使滾輪22繞車軸轉一周,使套筒23軸嚮往復移動,通過槓桿5和連桿6的傳動使曲軸13正好旋轉一周。這樣指南車轉向的角度與曲軸13帶動指向物12轉動的角度相同,方向相反,保證了仿古指南車在運動過程中其預先設定的指示方向不變。

如圖一

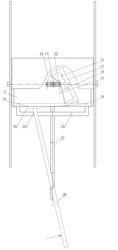

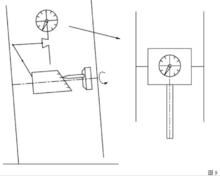

利用推桿28推動指南車向右轉動時,推桿28內端帶動弓狀體17逆時針旋轉,至弓狀體17與限位柱Ⅱ31接觸,指南車向右轉動過程中,通過槓桿5、連桿6的傳動,曲軸13由初始狀態(曲軸的彎曲段指向車後壁)順時針旋轉,旋轉過程中由開始接觸柔性弓弦16至擠壓柔性弓弦16、最後在到達止點位置(如圖2、圖3,到達右止點位置)時,柔性弓弦16釋放彈力使曲軸13順利通過止點位置,防止卡住。

如圖二,圖三

黃帝指南車 圖二

黃帝指南車 圖二  黃帝指南車 圖三

黃帝指南車 圖三 線索

關於指南車的出現時間,有四種說法:一、西晉崔豹所著《古今注》及《志林》等古籍說黃帝與蚩尤作戰時,蚩尤作大霧,黃帝造指南車為士兵領路。二、《古今注》及《鬼谷子》等古籍說周公(即周武王弟)作指南車,是因“越裳氏”來進貢,迷失了歸路,周公造“五乘”指南車,為他們引路。三、劉仙洲在所著《中國機械工程發明史(第一編)》中說指南車的發明應以古籍《西京雜記》記載為據,定為西漢。四、王振鐸在所著《科技考古論壇》中說“創造指南車者,當以三國時馬鈞為可信”,並引《魏略》所記來加以證明。如何看待以上四種說法呢?

根據現有考古資料認為中國磁鐵的發現時間為公元前三世紀所以記載中最早的黃帝或周公造指南車不可能是採用磁鐵指極性原理的結構。另據現有考古資料為據可知,中國齒輪出現的時間,在戰國到西漢之間,所以記載中最早的黃帝或周公造指南車不可能是採用齒輪的結構。

所以我們來看看指南車復原研究以來有沒有不用齒輪結構還能符合史書中記載的“車雖回運而手常指南”的指南車復原結構呢?

斜面頂推結構的指南車結構簡單沒有用齒輪,套用斜面,槓桿、曲軸、等技術是五千年前黃帝時代人們可以掌握的技術,而且更加符合歷史記載的黃帝指南車的一些線索。

斜面頂推式指南車的內部機械傳動比例可以很輕易的通過實驗試出來,

古人在生產實踐中會發現同樣大小的兩車輪,當兩車輪間的車軸長一些時,以一輪不動為圓心,車原地轉向一圈時,另一輪轉了二圈。當兩車輪間的車軸比上次短一些時,以一輪不動為圓心,車原地轉向一圈時,另一輪轉了一圈多。這樣幾次實踐就可以知道,當兩輪間的軸長是車輪直徑的一半時,以一輪不動為圓心,車原地轉向一圈時,另一輪轉了一圈。也就是這個車轉向一圈,兩輪間的差動正好一圈。

這樣的車轉向一圈使斜面探頭在斜面上轉一圈,推動斜面套筒軸向一個往復,這樣一比量這個往復的行程就可以確定曲軸的半徑。這個往復使曲軸轉一圈,這樣車轉向一圈帶動曲軸也轉一圈,它們轉向的方向相反,這樣保證了無論車怎么轉向木人始終指向原來的方向。

所以斜面頂推式指南車不用計算,通過簡單少量的實驗,就可以知道傳動的比例,是五千年前的古人可以有能力做出的指南車。

人們對指南車真實性的普遍懷疑還在於一百多年來人們所復原的其他結構類型的指南車在顛簸的野外道路上行走不長距離就會因為車輪的打滑空轉使指向標偏離南方很多失去指向作用。

即使試圖用幾輛指南車相互效驗的方法也不行,因為其他這幾種類型的指南車,幾輛車前後走過相同的道路,受到相同的顛簸影響,指向標會相同的向左或向右產生誤差偏離南方,沒辦法相互效驗。

而斜面頂推式指南車可以通過至少兩輛指南車相互效驗的方式克服地面顛簸產生的誤差。以下是具體方法

該克服地面顛簸引起的誤差的指南車使用方法,包括如下步驟:

1)、準備兩台結構相同的指南車

黃帝指南車

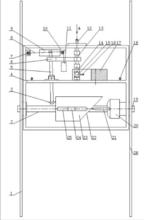

黃帝指南車 如圖1所示,

每台所述指南車包括車體4、插裝配合且軸心線重合的左、右半軸2、19、分別固定於左、右半軸2、19一端的左、右車輪1、26、與左半軸2採用鍵配合併可軸向移動的套筒23、支撐於車體4上的槓桿5、立設於車體4上的曲軸13和連線於曲軸13與槓桿5之間的連桿6、設於曲軸13頂端的指向物12,所述槓桿5一端與套筒23的圓環形端面相接觸,另一端與配重物11連線,所述套筒23的另一端為斜面22,所述右半軸19另一端部固定有軸套20,所述軸套20邊緣設有推動套筒23往復軸向移動的斜面探頭21,所述斜面探頭21在斜面22上移動並繞車軸運動一周時,通過槓桿5和連桿6帶動曲軸13旋轉一周;所述左、右車輪1、26著地點之間的距離等於車輪半徑的長度;車轅27與指南車兩輪對稱中心線重合併指向前方;在所述套筒23的斜面22邊緣標出斜面的頂點,底點和兩個中間點位置,且斜面22邊緣其餘位置均等標出刻度;在指南車車體4上表面設定帶有刻度的圓盤32,所述指向物12的立桿穿過圓盤32的圓心位置,在圓盤32上過圓心與車軸平行畫線,過圓心與車輪平行畫線,圓盤32上其他地方均等畫刻度,所述指向物12指向圓盤刻度。

2)、指南車出發前設定

黃帝指南車

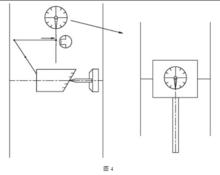

黃帝指南車 如圖4、圖5所示,

黃帝指南車

黃帝指南車 首先,保證兩台指南車的指向物12和車轅27都相互平行且共同指向南方,其中一台指南車A出發前斜面探頭21對準套筒的斜面22中間點,設定使右車輪26向前空轉時會帶動斜面探頭21相對向斜面22下坡方向運動,另一台指南車B出發前斜面探頭21對準套筒斜面22的另一個中間點,設定使右車輪26向前空轉時會帶動斜面探頭21相對向斜面22上坡方向運動;兩台指南車A、B在行駛方向前、後布置。

3)、出發

出發後兩台指南車A、B前後向同一方向前進,走過相同的車轍印,受到相同的顛簸影響,

黃帝指南車

黃帝指南車 如圖6所示,

當走在前面的指南車A的左車輪1受到顛簸,帶動套筒斜面22相對右車輪26帶動的斜面探頭21向前空轉時,斜面探頭21相對向套筒斜面22上坡方向運動,由於受到斜面阻礙,使左車輪1不會實際發生向前的空轉,不會產生誤差。

黃帝指南車

黃帝指南車 如圖7所示,

當走在前車車轍印中的指南車B的左車輪1受到與前車同樣的顛簸時,帶動套筒斜面22相對右車輪26帶動的斜面探頭21向前空轉時,斜面探頭21相對向套筒斜面22下坡方向運動,不受到斜面阻礙,使左車輪1會實際發生向前的空轉,產生誤差。

接下來,兩車繼續前行,

黃帝指南車

黃帝指南車 如圖8所示,

當指南車A的右車輪26受到顛簸帶動斜面探頭21相對於左車輪1帶動的套筒斜面22向前空轉時,斜面探頭21相對向套筒斜面22下坡方向運動,不受斜面阻礙,因此右車輪26會實際發生向前的空轉,產生誤差;因此這輛指南車受到顛簸影響使指向物只向右偏離南方。

黃帝指南車

黃帝指南車 如圖9所示,

當走在前車車轍印中的指南車B的右車輪26受到與前車同樣的帶動斜面探頭21相對於左車輪1帶動的套筒斜面22向前空轉時,斜面探頭21相對向斜面22上坡方向運動,受到斜面22阻礙右車輪26不會實際發生向前的空轉,不會產生誤差;因此,指南車B受到與前車同樣的顛簸影響後使指向物只向左偏離南方。

兩台指南車A、B行走一段距離後如果兩台指南車的指向物12沒有如出發前那樣相互平行指向一個方向而是存在夾角,這說明受地面顛簸影響產生了指向誤差。

4)、消除指向誤差

調整兩台指南車A、B使兩台指南車的車轅27相互平行並指向兩台指南車指向物12夾角的對稱中心線方向,這時兩台指南車斜面探頭21到套筒斜面22中間點的距離是相同的,分別將兩台指南車的一隻車輪略微抬起轉動,使兩台指南車的指向物12都指向兩個指向物夾角的對稱中心線方向,斜面探頭21又重新指到套筒斜面22的中間點,再將車輪輕輕放下,這樣指向物12又重新指向出發時所指向的南方。

所以斜面頂推式指南車是唯一可以在野外道路上實際套用的指南車復原結構,符合了華夏的人文始祖黃帝戰蚩尤的歷史記載和周公(即周武王弟)作指南車,是因“越裳氏”來進貢,迷失了歸路,周公造“五乘”指南車,為他們引路的歷史記載。

綜上所述 :斜面頂推式指南車在結構上套用的技術是黃帝戰蚩尤時期人們已經掌握的技術;在內部機械傳動比例上是當時的人們不需要通過計算,通過簡單少量的實驗,就可以知道傳動的比例;在野外的道路上可以實際套用在較長距離的行走而不發生大的偏差。

所以唯有斜面頂推式指南車真正復原了黃帝戰蚩尤和周朝的指南車。

另一種在兩車輪上刻畫標記來知道兩輪差動了多少的復原結構的指南車,也比較簡單也符合黃帝戰蚩尤時的科學技術水平,但是車上沒有指向木人行走時不能知道方向,不盡符合歷史記載的黃帝指南車有指向木人能時刻知道方向。

黃帝和周公指南車的後世朝代也有許多關於指南車的記載。據史書記載,東漢張衡(公元78-139年)、三國時代魏國的馬鈞、南齊的祖沖之都曾製造過指南車。《宋史》中記載了宋代兩種指南車,對指南車的具體結構和各齒輪大小和齒數都有詳細記載。可知宋代的指南車肯定是齒輪傳動系統,依靠機械傳動系統的定向性。

還有兩種套用齒輪的指南車復原結構類型:一種利用齒輪傳動系統和自動離合裝置,一種是採用差速齒輪原理結構的指南車。這兩種復原結構的指南車,復原的只可能是齒輪出現以後的朝代所記載的指南車。

復原意義

1.啟迪科學思想。

2.證明5000年前黃帝指南車是真實存在的。證明中國邁入文明的時間不晚於創造金字塔的古埃及。

3.增強民族自信心和自豪感。我們的祖先5000年前就發明了如此精妙的機械,證明了中國人在機械領域是有能力的。

4.證明中國的歷史記載言之鑿鑿,早就將神話和真實發生的事情區分開來,想像的東西是不會記載在歷史裡的。