黃岡簡介

黃岡鎮,古稱鳳岡,一稱瓮城。地處南海之濱、閩粵交界,饒平縣南部,是饒平縣城所在地和全縣的政治、經濟、文化中心,也是饒平4個古城中最老的一個,已有744年的歷史,比饒平縣置縣時間還早234年。

地理位置

黃岡鎮素有“廣東東大門”之美稱。這裡依山傍海、一河南岸,鍾靈毓秀、物華天寶。黃岡河由北向東南貫穿鎮區注入南海,地勢北高南低,副熱帶海洋性季風帶來溫和的氣候、充沛的雨量和均等的日照,使這裡四季如春,是宜居、宜業、宜游的人間勝地。擁有“全國農業技術推廣先進單位”、“中國民間文化藝術之鄉”、“廣東省鄉鎮企業百強鎮”、“

技術創新專業鎮”、“廣東省城鎮經濟綜合發展力廣東百強、粵東十強”等十多項國家和省級榮譽稱號。

人口區劃

黃岡鎮總面積96.6平方公里,2013年戶籍人口196879人,其中絕大多數為漢族。旅居海外僑胞約2.6萬人。是重要的僑鄉。

黃岡鎮現轄仙春、碧崗、碧春、霞東、霞中、霞西、山霞、新霞、新厝、新合、獅頭寨、下埭仔、洪西寮、薛厝寮、山美、後港、和石、東峽、嶼山、大澳、碧洲、汛洲、里和睦、大畔寮等24個村委會和龍眼城、上林、寨上、城北、紅光、聯光、河南、西門、石埕、南門、楚巷、下市等12個社區居委會及1個綜合場共37個村(居)民自治組織。

黃岡鎮目前有71個自然村,它們分別是下市的樓仔下、新鋪頭、書齋、灰埕,楚巷的長美、楚巷頭、東前宮,紅光的古宮(渡頭宮)、蟹洞、菜巷,南門的擔水巷、溪墘街、可溪寮,石埕的大路巷、馬房巷、北城巷、北門,西門的後田、西門街、敦本、金山,聯光的聯光、新鄉、舊街、環城,河南的廣場東、廣場西、廣場南、南新、燎原,上林,寨上(鋪上寨),城北(竹仔林),綜合場,仙春,碧崗,碧春(白村),霞東的霞東、霞美埔,霞中,霞西,新霞(大槐),山霞(山上村),新合的內寮、東寮、大寮、太公園,新厝的林厝埭、劉厝埭、新埔(後埔)、前埔、許厝園,龍眼城的龍眼城、四方寨、鹽糟寨,里和睦,大畔寮,大澳,後港,蛤蟆石,東峽,山美的山美、鍾厝埭,下埭仔,獅頭寨,薛厝寮,洪西寮的高厝寮、洪西寮,嶼山,碧洲(泊洲),汛洲。

交通通信

黃岡鎮處於汕頭和廈門兩個經濟特區之間,歷來是閩粵兩省物資交流的一個重要集散地。陸路距廈門197公里、汕頭58公里、深圳328公里,距潮州港20公里,距廈深鐵路饒平站10公里。汕汾高速公路(G15)、國道324線複線、省道坑海線和進港公路、黃三線、豐柏線、連線黃岡高速路口的迎賓大道以及建設中的環城北路等形成了以國道省道為綱、縣道村道為目,縱橫交錯、四通八達的陸上交通網路。

位於縣城南端柘林灣的潮州港是國家對外開放的一類港口,港口距台灣高雄186海里,至香港192海里,貨輪可直航各大港口。優越的區位優勢和地理位置,使黃岡鎮成為粵、閩、台經濟輻射的交匯點。

全鎮現有郵政、電信機構4個,2012年末固定電話擁有量約4.13萬戶,手機擁有量約14萬個,寬頻接入約3萬個,形成以程控電話、行動電話為主,數字數據網,公用電子信箱、網際網路等各種通信手段並用的電信網路。

瓮城歷史

古城黃岡

黃岡歷史悠久,創建於宋淳佑乙巳年(公元1245年),古稱瓮城,又稱鳳江。相傳此地古為黃土崗,故名黃崗,因“崗”與“岡”相近,易名黃岡。

宋、元、明、清四代,黃岡鎮一直為粵東軍事重鎮。據《三陽志》記載,宋淳祐癸卯年間(1243年),潮州知府鄭良臣奉旨在黃岡創立城寨;李遇繼任知州後,便增設軍房,以石砌城,至己巳年(1245年)完成,屯兵百名。宋代的黃岡城寨,為潮州府重要軍事門戶,轄至鮀浦水軍寨。

明洪武三年(1370年),置黃岡巡檢司。明成化十三年(公元1477年)屬宣化都黃岡堡。據《饒平縣誌》記載:“明嘉靖戊申年(1548年),因海寇踐蹂,居民余廷仁等呈請當道築城禦寇。潮州知府郭春震重建。城內外皆甃以石,周長1200餘丈,四門,計費銀七千餘兩。官三(成)民七(成),越明年工乃竣”。自此,黃岡也稱瓮城,即潮州府重要軍事拱城,捍衛東南海疆。嘉靖二十八年(1549年),潮州府於黃岡設海防館,嘉靖四十年,黃岡增設通判一名,並移潮州右營到此鎮守。清初順治年間,饒鎮總兵吳六奇又重建黃岡城。城垣再度加厚加固,圍650丈,高1丈余,城牆堅固倍昔,但城的規模比舊城縮小近半。及至康熙三年(1664年),政府下令饒平隆眼城、宣化、信寧三都居民內遷50里,並拆毀黃岡城(大城所也同時拆),從此黃岡城荒廢八年。康熙八年,始準內遷移民回籍復業。三年後,康熙十一年,潮州知府宋征壁再次重建黃岡城。城仍分4門,東門在今百貨商場東向地方,城垣從菜場頂繞環城路經北門、西門、南門、沿丁末路至今百貨商場相接,成一橢圓形。清代,設潮鎮黃岡協左右兩營,左營設副將、都司、守備各一員,千總二、把總四,兵578名,馬58匹;清末,柘林司也設在黃岡東門內。

民國十七年,黃岡始立政區,1940年建鎮,民國時期,黃岡鎮一直為饒平三鎮之一。

建國後,1950年曾為黃岡區,下轄山楚、霞繞、區北、大河、大新、鴻江、鴻程、林村、東界、汫洲10個鄉和黃岡鎮。1951年8月饒平縣人民政府在黃岡鎮設立辦事處,黃岡單獨設鎮,下設6個辦事處。1953年1月饒平縣治由三饒鎮遷此,黃岡鎮成為了饒平縣縣城鎮。1958年9月,黃岡、鳳江、汫洲、聯山合併成立鳳江人民公社,1959年6月又從鳳江人民公社析出,成立黃岡人民公社,轄步上、竹仔林、燎原(下市)、紅光(楚巷)等5個農業大隊和下市、楚巷、南門、石埕、西門5個居民委員會。1979年轄上林、寨上、竹林、紅光、聯光、燎原、東風、東升8個農業大隊和下市、楚巷、石埕、南門、西門5個居民委員會。

1983年恢復黃岡鎮人民政府建制,轄下市、楚巷、南門、石埕、西門、紅光、城北、河南8個辦事處和上林、寨上、東風、聯光、東升5個管區。1986年9月,東界的仙春、碧崗兩鄉和鳳洲區併入黃岡鎮。政區至今不變。鎮政府駐地原置於丁未路黃岡蔡厝祠內,1997年改駐地於黃岡鎮沿河北路。

革命傳統

黃岡還富有光榮的革命傳統。光緒三十三年(1907年)農曆四月十一日(陽曆5月22日),在黃岡爆發了聲震中外的“丁未革命”,史稱“潮州黃岡丁未起義”。當時建立了臨時軍政府,孫中山手創的青天白日旗第一次在黃岡上空飄揚,成為饒平近代史上光榮的一頁。為了紀念丁未革命,民國23年(1934年),廣東省政府撥款在黃岡城建築了丁末路、中山路和丁未革命紀念亭。

1923年,黃岡創辦模範國小,首辦“晨光女子國小”;1925共青團在瑞光台設立第一個支部,繼而開展工農運動。1925年,相繼成立黃岡錫箔工會和理髮工會,僅錫箔工會會員便達600多百人。1930年,中共饒平縣委在刺圍設立地下縣委機關和地下交通站。

鎮名由來

黃岡,古時稱“鳳崗”。據《饒平縣誌》記載:“明初鳳崗改名黃岡埠。”“洪武三年設黃岡巡檢司”。究竟鳳崗為何要改稱黃岡,這還須先弄清“鳳崗”的由來。原來,黃岡北面東側,乃是鳳嶺余脈岡陵,故名鳳崗。鳳崗之後又為何演變為黃岡呢?這裡頭有個傳說。

明初,朝廷決定在這裡設巡檢司以鎮平禍亂,當時饒平尚屬潮州府的海陽縣,海陽縣令便派劉宗仁來主辦這事。劉是湖廣人,操荊楚音,完全不懂潮語,上司叫他來鳳崗,他誤聽作“黃岡”,呈文也寫作“黃岡”,文到上司,也就照批。黃岡之名遂流傳至今。

至於民間把“黃岡”又叫瓮城,這裡頭也有一段故事。據清《饒平縣誌》載:明嘉靖戊申年,因倭寇蹂躪居民,余廷仁等呈請當道築城禦寇,潮州知府郭春震來到黃岡,著手規劃建城。東門在今豬仔場街與中山路交匯處,向北至菜石獅巷北,折西至蟹洞,再向西至小金山西側。南面直至溪畔街頭,折西至太平門,稍偏西北沿今於末路南邊向西進,至城隍廟西側會合。這樣,兵家防禦之城,又酷似一個向東平放的大瓮,城開四門,東門特別闊大,且外門拱成圓形,頗似瓮嘴,從此,遠近都知黃岡叫瓮城。

簡介

黃岡鎮是饒平縣城所在地,地處粵東沿海,東與福建省詔安縣接壤,南臨南海柘林灣三百門港口,國道324線穿過鎮區。地理位置優越,交通十分方便,是連線汕頭、深圳、珠海三個經濟特區的黃 金地帶,歷來是閩粵兩省物資交流的一個重要集散地,全鎮總面積84.3平方公里,轄21個村委會,11個居委會和一個村級場。1999年全鎮總人口176953人,耕地面積28446畝,山地20616畝。

旅居海外及港澳台同胞一萬多人,是饒平縣第一大鎮和重要僑鄉,是廣東省鄉鎮企業百強鎮之一。

基本概況

黃岡鎮下轄 仙春、碧崗、碧春、霞東、霞中、霞西、山霞、新霞、紅光、城北、寨上、上林、龍眼城、大畔寮、里和睦、聯光、河南、新厝、新合、大澳、、後港、山美、蛤蟆石、東峽、嶼山、汛洲、西頭寨、下埭仔、碧洲、洪西寮、薛厝寮、 黃岡鎮:講潮州話;饒平縣城,為工業鎮,食品,服裝,水族機電工業發達,多外資企業。地理位置優越,有高速公路出入口,國道324線橫穿全鎮,是饒平現今的重要的交通樞紐。饒平三大廣東省中心鎮之一,是潮州市四大中心的中心部分,潮州市規劃中屬綜合性重點鎮,重點發展區域。城鎮規模為饒平之最。商貿在饒平中最為發達,酒店、旅館、餐館、超市各種配套設施一應俱全。為饒平二中所在地。經濟實力位居饒平前列。 黃岡鎮是饒平縣縣城,位於饒平縣南部,黃岡河出海口處。東與福建省詔安縣交界,南臨南海柘林灣,西與汫洲、錢東鎮毗鄰,北接聯饒鎮。1959年6月從鳳江公社析出,設黃岡鎮人民公社,1983年11月恢復黃岡鎮建制。總面積88.6平方公里。2005年轄12個社區居委會,24個村民委員會和1個村級場,總人口189969人。工農業總產值23.47億元,其中工業產值17.82億元,農業產值5.65億元,鎮本級財政收入1338萬元,上交國、地稅金8057萬元,農民年人均純收入3935元。 黃岡地處黃岡河下游沖積平原,土地肥沃,水資源充足,灌溉配套,農牧副漁蔬菜五業興旺。2005年全鎮耕地面積2.76萬畝,林地1.84萬畝,糧食總產1.68萬噸,農業總產值5.65億元,占工農業總產值24%。全鎮淡水養殖面積1569畝,海水養殖面積1.78萬畝,其中對蝦養殖1.07萬畝,網箱養魚2200格,貝類7120畝,水產品總量2.62萬噸。漁業產值2.60億元,占農業產值46%。名產有疊石赤蟹、大澳珠蚶、鳳洲烏耳鰻等,名聞海內外。

經濟發展

近年來,黃岡鎮因地制宜,合理調整工作思路,以逐步縮短與經濟發達地區的差距、努力打造粵東“東大門”經濟發展強鎮為總目標,堅持以發展為第一要務,以工業為第一重點,以服務為第一天職,以“一把手”為第一環境,緊緊圍繞縣實施“工業立縣、農業穩縣、港口興縣、創新發展、和諧文明”的發展戰略,加大招商引資、發展民營經濟、社會治安和經濟秩序整治、可持續發展和黨的建設的力度,促進了全鎮物質、政治、精神三個文明協調發展。

工業

工業方面 已形成以非公有制企業為主體和“三資”企業一齊發展的工業體系。主要產品有水族機電、電子元件、糧食機械、運動器材、木材加工、茶葉加工、塑膠製鞋、化工香精、醫藥保健、毛織服裝、工藝飾品、金漆木雕、印刷包裝、不鏽鋼製品、食品飲料等近20大門類4000多個花式品種,產品遠銷香港、台灣、東南亞和歐美等40多個國家和地區。至2007年底,全鎮共有工業企業742家,其中規模上企業38家,法人企業80家,個體私營企業624家,屬“三資”企業20家,工業產值達23.0462億元,其中規模上企業產值16.8352億元。工業企業中,年產值1000萬元以上的企業22家,3000萬元以上的企業9家,億元以上企業4家。湧現了廣東海利集團、廣東日生集團等8家國家及省級高新技術企業和銘康 、恆通等11家省民營科技企業。饒平縣東饒科技有限公司等5家企業被國家農業部授予全質達標認證單位。廣東博宇水族實業有限公司和饒平縣創榮抽紗機繡廠等8家企業獲ISO9001-2000國際質量體系認證。廣東國賓集團有限公司等8家企業被省、市、縣評為農業龍頭企業。黃岡鎮也被評為潮州市科技工作先進單位和廣東省科技創新試點鎮。

農業

農業方面 全鎮擁有山地面積24668畝,淺海灘涂10253畝,並形成了糧食、水產、水果、蔬菜、禽畜五大農業生產基地。2007年,全鎮糧食種植面積37980畝,其中水稻播種面積27805畝,單產444公斤,總產12338噸;蔬菜種植面積14948畝,平均單產3166公斤,總產47331噸;水果種植面積2006.2畝,總產1407.6噸,鰻池57畝,對蝦11420畝,淡水魚池1290畝,網箱4410格,當年出售豬61700頭,牛240頭,羊55頭,狗855隻。家禽出售數量727332隻。

旅遊業

旅遊業方面 黃岡依山傍海,峰巒疊翠,碧波浩淼。古有“嶺南佳勝地,瀛洲古蓬萊”之稱;縣城北側有集古今寺廟、石刻、建築於一體的石壁山風景區。汛洲島素有“白鷺天堂”之美譽,被潮州市定為“市重點開發旅遊島”。

歷史文化

黃岡鎮是饒平縣文化中心,2005年有縣職業中學1所,完全中學4所,初級中學3所,在校學生1.63萬人,國小33所,在校學生2.94萬人,幼稚園16所,適齡兒童入學率99.9%。此外還有中共饒平縣委黨校,饒平廣播電視大學及各類特殊教育進修學校。饒平第二中學和縣師範附小為省一級學校。鎮內有新建的縣圖書館、縣文化中心以及縣博物館。影視廣播設施有縣電視台、縣有線電視台、縣廣播站、電影院,旅遊娛樂場所有縣中山公園,石壁山風景區,黃岡河兩岸長廊等。黃岡鎮除縣級醫療機構外有鎮級衛生院1個,醫療站74個,參加醫療保險62593人,占全鎮人口32.95% 黃岡歷史文化積澱深厚,人文薈萃,有建於明朝年間的石壁山涑玉泉、雷音禪寺、瑞光台等名勝古蹟。有紀念1907年孫中山領導的潮州黃岡起義的“丁未革命紀念亭”。歷史名人餘子亮(1900-1974)是20世紀中葉旅泰著名僑領,與饒平隆都陳慈黌等並稱“泰華八大財團”。有中國科學院技術科學部學部委員,知名物理冶金學家莊育智,有中科院西雙版納熱帶植物園學術委員會主任,國內外著名的保護生物學專家許再富,有天文學家、汕頭大學副校長莊威鳳,國家一級編劇、全國著名劇作家郭啟宏等。黃岡鎮籍教授、專家、學者遍布全國各省市,據2005年不完全統計,總人數185人。

基礎設施

基礎設施方面 黃岡鎮處汕頭和廈門兩個經濟特區之間,交通便利。黃岡距汕頭機場40公里,國道324線,以及324線複線和汕汾(分)高速公路分別從鎮區南北穿過。省道坑海線與國道324線穿城而過交叉貫通全縣,形成以國道、省道為綱,縣道、鄉道為目,縱橫交錯,四通八達的陸上交通網路。黃岡南部的柘林灣和三百門港是國家對外開放的一類口岸。貨輪客輪可通國內各港口至世界五大洲。有年供水930萬噸自來水廠2座; 110千伏變電站2座與省電聯網。1990年開通程控電話,1993年設行動電話,2000年建成全縣最高層(19層)電信大樓,形成以程控電話、行動電話為主,數字數據網,公用電子信箱、網際網路、視聆通等各種通信手段並用的電信網路。2005年固定電話用戶6.49萬戶,平均每戶1.7部。 90年代初期,黃岡鎮按照縣城“統一規劃,合理布局,綜合開發,配套建設”方針,一手抓老城區改造,一手抓新城區開發建設,已完成西區10.73平方公里控制性規劃和區內供水、供電、通訊、排污及6號路工業區,西區住宅小區與建委、外經委、交通、國土等行政機關配套建設,成為黃岡新城區和投資區。完成菜場街、西門街、清華路、大衙路等多條老市街的新建、拆建、改建工程。新建鳳江橋、擴建黃岡大橋和南門橋,新建黃岡河南北岸河邊長廊、景點,長2.9公里,新建擴建石壁山風景區,縣圖書館、縣文化中心大樓。

社會事業

教育事業

黃岡鎮是饒平縣文化中心,2012年轄區內現有中共饒平縣委黨校和饒平廣播電視大學2所高等教育學校;貢天、現代、鳳江3所技術職校; 11所中學,其中饒平二中是國家示範性高中,省一級學校5所,市一級學校2所;28所國小,其中省市一級學校各2所;幼稚園54所,其中省一級園1所,市一級園3所。。

| 學校名稱 | 學校地址 | 備註 |

|---|---|---|

| 饒平縣第二中學 | 黃岡鎮 石壁山風景區 棲雲山 南麓 | 國家示範性高中、省一級學校 |

| 饒平縣華僑中學 | 黃岡鎮僑中路 | 省一級學校、市一級學校 |

| 饒平縣師範實驗中學 | 黃岡鎮頂宮新路 | 省一級學校 |

| 饒平縣田家炳實驗中學 | 黃岡鎮城南新港西路尾 | 省一級學校、市一級學校 |

| 饒平縣鳳洲中學 | 黃岡鎮鳳中路 | 市一級學校 |

| 饒平縣黃岡初級中學 | 黃岡鎮擁軍路中段 | 市一級學校 |

| 饒平縣黃岡河南學校 | 黃岡鎮新港東路 | |

| 饒平縣城東中學 | 黃岡城東經濟開發區 | |

中專學校

| 學校名稱 | 學校地址 | 備註 |

| 饒平縣貢天職業技術學校 | 擁軍路尾 | 省一級學校 |

| 饒平縣 現代技術學校 | 黃岡鎮沿河北路山門村頭 | |

基礎設施

黃岡鎮是饒平縣三大“省中心鎮”之一,是潮州市四大中心的中心部分,潮州市規劃中屬綜合性重點鎮、重點發展區域,城鎮規模為饒平之最,商貿在饒平中最為發達。有聚賢園迎賓館、饒平大酒店、華景大酒店、華僑大廈、僑聯大廈、新洲酒樓等酒店賓館,有恆晟、永鑫、金嘉等大型生活超市,有騰瑞星河灣、海博現代城、龍澤園、牡丹園、漾日居等高檔住宅區,酒店、旅館、餐館、超市等各種配套服務設施俱全。有饒平大道、黃岡大道、迎賓大道等進出縣城主幹道,有功能齊全的新城區客運站,有年供水930萬噸自來水廠2座,有110千伏變電站2座並與省電聯網,1990年開通程控電話,1993年設行動電話,2000年建成全縣最高層(19層)電信大樓。轄區內現有郵政、電信機構有4個。公用電子信箱、網際網路、視聆通等各種通信手段並用的電信網路。有縣城污水處理廠,還有黃岡河一河兩岸長廊景觀、中山公園、濱河公園、大澳文化公園和上林公園等休閒去處,城市功能設施完善。

90年代初期,黃岡鎮按照縣城“統一規劃,合理布局,綜合開發,配套建設”方針,一手抓老城區改造,一手抓新城區開發建設,已完成西區10.73平方公里控制性規劃和區內供水、供電、通訊、排污及6號路工業區,西區住宅小區與建委、外經委、交通、國土等行政機關配套建設,成為黃岡新城區和投資區。完成菜場街、西門街、清華路、大衙路等多條老市街的新建、拆建、改建工程。新建鳳江橋、擴建黃岡大橋和南門橋,新建黃岡河南北岸河邊長廊、景點,長2.9公里,新建擴建石壁山風景區,縣圖書館、縣文化中心大樓。

文化事業

有2個獎教獎學基金會;30個圖書館(文化站),藏書量達3.64萬冊。國中普及率99%,國小普及率99.9%。鎮內還建成有縣圖書館、縣文化中心以及縣博物館等。

醫療衛生

轄區內現有饒平縣人民醫院、饒平縣華僑醫院、婦幼保健院、疾控中心、慢病站、防疫站及鎮衛生院等8所衛生醫療機構

黃岡文化

黃岡鎮文化源遠流長,積澱深厚,潮汕本土文化和生活習慣、方言民諺、民間傳說、鄉土氣息十分濃郁,造就了根深葉茂的民間民族文化藝術。文化氛圍濃厚,霞西布馬舞、龍舟賽會等傳統文化藝術享譽海內外,書畫、木雕、潮樂曲藝等呈現出一派欣欣向榮的景象,民眾性體育特別是老年體育事業發揚傳統、展現風采,開展得有聲有色、紅紅火火,鎮老年人體育協會已成為全市乃至全省有影響力的先進單位。民間民族文化藝術和體育事業的蓬勃發展,使黃岡鎮先後被國家體育總局、國家農業部和中國農民體育協會授予“億萬農民健身運動先進鄉鎮”、被省命名為“廣東省民族民間藝術之鄉”、2011年被國家文化部評為“中國民間文化藝術之鄉”。

黃岡歷史文化積澱深厚,人文薈萃,有建於明朝年間的石壁山涑玉泉、雷音禪寺、瑞光台等名勝古蹟。有紀念1907年孫中山領導的潮州黃岡起義的“丁未革命紀念亭”。歷史名人餘子亮(1900-1974)是20世紀中葉旅泰著名僑領,與饒平隆都陳慈黌等並稱“泰華八大財團”。有中國科學院技術科學部學部委員,知名物理冶金學家莊育智,有中科院西雙版納熱帶植物園學術委員會主任,國內外著名的保護生物學專家許再富,有天文學家、汕頭大學副校長莊威鳳,國家一級編劇、全國著名劇作家郭啟宏等。黃岡鎮籍教授、專家、學者遍布全國各省市,據2005年不完全統計,總人數185人。

布馬舞

布馬舞表演活動在饒平城鄉有著廣泛的民眾基礎,深受民眾喜愛,每逢新春佳節及喜慶日子,人們喜歡演出布馬舞展示吉祥喜慶,增添節日氛圍。饒平布馬舞尤以黃岡鎮霞西村表演最為精彩,魅力獨特,在國內各地表演時屢獲殊榮;曾兩度應邀赴香港參加文藝遊行,應邀參加澳門慶回歸慶典活動,備受國內外各方的高度關注,讚譽廣泛,好評如潮,名揚四方。饒平布馬舞是潮州文化寶庫中的絢麗奇葩和文化瑰寶。

大鑼鼓班

潮州大鑼鼓是饒平很早就最為盛行的音樂演奏。以大鼓(120寸)1個,斗鑼16~32面,欽波、黃鑼各1個,大鈸、小鈸各2對和其它小銅器為打擊樂,輔以嗩吶管弦配對(不拘數量) ,幾十人組成陣容壯觀的樂隊。演奏時振奮人心,為潮汕民眾喜聞樂見。鑼鼓演奏有《封相》等諸多曲牌。動靜配合,跌宕起伏。每於春節、元宵等傳統節日或慶典、拜年,各村、各居委會便出動潮州大鑼鼓,配以文藝化妝巡遊。全縣鄉鎮各有數十支潮州大鑼鼓班。發展較好的黃岡、錢東、樟溪、汫洲、三饒、海山、浮山、新圩等地,幾乎每村都有一班。黃岡、錢東、汫洲、樟溪等鎮曾派隊參加省、市、縣以至香港、澳門的重大慶典活動或比賽,受到熱烈歡迎,先後取得比賽二、三等獎或優秀獎等獎項。

每年春節前後,黃岡鎮都會舉行民眾鑼鼓班遊行,場面熱鬧壯觀。

肖米

饒平肖米,起源於北方的“燒賣”。過去北方地區,有一種小食以肉料為餡,以麵粉作皮,這種小食大都是小攤小販當街擺賣。由於北方天氣寒冷,所以這些小攤小販在擺賣這種點心時,便要將其放置小籠中,燒熱爐火不斷溫熱它,故這種小食便名為“燒賣”。後來“燒賣”這種小食被移植到南方來,一些地方以讀音來給它叫名字,便有了許多讀音相近的不同名字,如“燒米”、“肖米”、“小米”等,但實際都是源於“燒賣”的一種小食。

過去由於生活水平低,潮州肖米餡的原料也較粗,故為了使質粗的餡增加味道,往往在餡中加入炸香的[魚帝](鐵)脯末。如今潮州肖米餡的原料質量好,故也就很少人加入[魚帝]脯末了。

寶斗餅

寶斗餅是潮汕地區最具特色的餅種之一,它色澤鮮艷口感鬆柔甜滋香醇,深受海內外的青睞。

饒平縣城黃岡鎮生產一種餅食叫寶斗餅,是全國獨一無二的一個餅種,八角四方,如賭具骰子,俗稱“斗子”,因餅好吃,故名“寶斗”。它的用料,非常精巧、細緻、講究以新鮮雞蛋、豬油和豆油混和精麵粉作餅皮,餅餡用綠豆豆泥(砂)加油、白糖、冬瓜丁、蔥珠油和芝麻油。

其烤制,是先用手把包好餡料的大丸壓成正方體,然後把其依次放在一個大型的平底鍋上煎,煎好一面後用手翻滾烤另一些面,直至六面全烤成。

宗教

黃岡鎮內有佛教、基督教、天主教、道教。其中信仰佛教的人數最多。宗教信仰自由是人民政府的一貫政策。本鎮共有佛教庵寺19座,石壁山雷音禪寺、碧崗觀海寺都是著名的佛教庵寺。較大的基督教堂4處,天主教堂5處,

旅遊資源

名勝概述

黃岡鎮

黃岡鎮黃岡依山傍海,峰巒疊翠,古有“嶺南佳勝地,瀛洲古蓬萊”之稱,名勝古蹟眾多,擁有以山海為主的自然景觀和以古文化、古建築、民俗風情為主的人文景觀。名勝古蹟屬省市級文化保護37處,其中古墓3處、石刻1處、古建築25處;近現代重要史跡及代表性建築8處,其中有省級文物保護單位黃岡丁未革命紀念亭和黃岡丁未革命聚義誓師處等地。主要景區景點有位於鎮區北面二公里的棲雲山的石壁山風景區,該景區集古今寺廟、石刻、建築於一體,擁有“粵東一璧”牌坊、涑玉泉、古雷音寺、南海庵、納海樓、慈悲亭、烈士陵園、麗澤湖等景點勝觀;有“市重點開發旅遊島”、素有“白鷺天堂”之美譽的汛洲島;有市級愛國主義教育基地、丁末黃岡起義秘密會所舊址“名賢余氏家廟”,等等。

石壁山風景區

粵東一壁牌坊

粵東一壁牌坊石壁山風景區位於縣城北部,其中木鬱鬱蒼蒼,有明代的古樹名木,又有新栽的博士林,有古寺“雷音寺”,有自然景點“涑玉泉”,有近代建築物“粵東一壁”(趙朴初題)牌坊、納海樓、麗澤湖、飛虹橋等。

山腰上靈氣呈祥,聞名的饒平二中就坐落在石壁山南麓,每天可聞琅琅的讀書聲。中國佛教協會會長趙朴初、著名書畫家關山月、漢學大師饒宗頤、饒平籍的劇作家郭啟宏等十多位名家均為石壁山景區贈墨題字,使河山增輝,名貫粵東。雷音古寺位於棲雲山南麓,明嘉靖二十八年(1532年),黃岡上步村余散人在棲雲山長神洞旁建造一座石亭,亭內有人住守,以看護亭前墓葬(該古墓曰黃牛聽金鐘),時常向長神洞山神焚香點燭、祈求平安。後來逐漸演變成雷音古寺。清朝乾隆年間,江西省景德鎮發生窯變,出現了十八尊羅漢。每尊羅漢背後都有“潮州雷音古寺”字樣。縣官奏報朝廷,皇上下旨來潮州尋找雷音古寺,潮州知府忙通知各縣尋覓,後來才在黃岡棲雲山長神洞旁找到這個“雷音古寺”。因該寺供奉的十八羅漢與窯像酷似,而這個雷音寺以上神洞巨石為後壁,故後人又稱雷音古寺為“石壁庵”,原來的棲雲山,也叫成石壁山

涑玉泉是饒平縣文物保護單位,位於石壁山谷處。周圍古樹成蔭,一巍峨巨石復蓋數石、形成一個石洞。洞口高1米,寬1.7米,向縱橫各5米。洞床有一大石,依山勢趨前傾斜,兩側各有一道彎彎曲曲小石溝從底端伸出,四時冒出清泉,於洞口匯合流出洞外,如臥龍吐水。明嘉靖三年(1524年)余翁在巨石上鐫刻“涑玉泉”3個大字;清乾隆十六年(1752年)許志良題《玉泉留題》詩二首;清同治六年門(1867年)鳳岡督軍使者張殿雄題五律詩一首,均讚美涑玉泉。

黃岡河兩岸

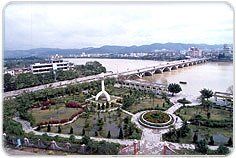

黃岡河兩岸

黃岡河兩岸黃岡河兩岸是具有黃岡人文氛圍的兩岸景觀,聞名的黃 岡河兩岸長廊,南岸長廊長1.6公里,北岸長廊長

1.5公里,寬為3米至5米不等,採用凹凸 和曲線布局,配有石椅和石護欄。南岸有11個景點,北岸有10個景點。每個景點均由饒平文 藝界人士命名並由書法名家題寫,體現了當代饒平的文化積澱和文明風尚。兩岸芳亭書匾,

綠樹成陰,繁花盛開,與亭台的紅、黃、綠色形成亮麗的風景,構成了一幅黃岡的“清明上 河圖”。每到晚上,路燈和五顏六色的彩燈相輝映,使兩岸文化長廊更顯得絢麗多彩,是一 處自然與人文相融合的新景觀。

位於黃岡河南岸的瑞光台(瑞光書院),是饒平二中的舊址,也是縣重點文物保護單位。

汛洲島

汛洲島在廣東省饒平縣柘林灣中部,位於饒平黃岡河出海口以南4公里處。面積約2.5平方公里。古為饒平汛地,始稱汛洲。島上居民多從事漁業,注重漁汛,後改汛洲島。汛洲島東西部凸起兩座山峰,山上石奇林茂,谷幽澗深,島的中部地勢低平,沙灘綿長。東面最高的山峰是煙墩山,海拔144米。汛洲島屬亞熱帶海洋季風氣候,地下水源豐富,有小瀑布和山泉,森林復蓋率達90%以上。島上有長達10公里的海灣沙灘,海底坡度平緩,砂質潔淨,是優良的海濱浴場。分布於島上的樹木有20多種,包括松柏、相思、桉樹、樟樹等,錯落有致。優美的自然風貌還引來了海鷗、鷓鴣、貓頭鷹等野生動物棲息其中,連棲息於2公里遠的柘林鎮西澳島上的數萬隻黃嘴白鷺也紛紛飛來做客。汛洲島風景秀麗,有勝景三疊石。三疊石位於岸邊一個小山上,臨水而立,高逾10多米,由三塊扁平的巨石自然相疊而得名。三疊石附近有“仙腳印”、“鯉魚印”和“銅鼓石”,還流傳著一個個動人的傳說。 還有腳桶石、仙人建厝、古烽火台等景點,無不令人流連忘返。

相傳200多年前,五湖四海的逃難者和漁民漂泊至汛洲島後,見這裡島不大而景奇特,山不高而林茂盛,便相繼定居下來。昔日的汛洲島有鍾、許、葉等近20個姓氏,解放前因海賊擾民,便都歸了黃岡的大姓鄭姓,自此島民便免卻騷擾,安居樂業了。汛洲島陸域面積2.5平方公里,現有上鄉和下鄉兩個自然村,人口約2500人。如今,島民以養殖、捕魚為生,還種起荔枝、龍眼、楊梅等果樹及蔬菜、水稻等。

中山公園

中山公園和丁未革命紀念亭

中山公園和丁未革命紀念亭位於縣城公園大道和汕汾公路路口的中山公園,是為紀念偉大民主革命先行者孫中山和丁未起義而建的。公園內有孫中山先生的雕像,還有著名的省文物保護單位:黃岡丁未革命紀念亭。

1934年,為紀念潮州黃岡起義中英勇犧牲的343位烈士,黃岡鎮各界人士捐款,在中山公園內興建“黃岡丁未革命紀念亭”。該亭占地120多平方米,為鋼筋混凝土結構,面寬有三間12米,進深有兩間12米,高1.1米。前為半圓形台面,亭內設有陳列室,中間壁面嵌有7塊碑文,刻有343名烈士英名,並附記起義史略。因年久失修,1977年拆除。1981年復建,87年落成。現保存有民國二十三年饒平二中校長陳用先先生書寫的《黃岡丁未革命烈士紀念亭碑文》,以及《死難烈士題名》。

大澳文化公園

位於饒平縣黃岡鎮大澳村,占地500畝。配套各種文娛器材、戲台、籃球場等,方便村民娛樂、健身。

饒平縣大澳村文化公園,大型媽祖石像莊嚴,遙望大海。媽祖,又稱天妃、天后、天上聖母、娘媽,是歷代船工、海員、旅客、商人和漁民共同信奉的神祇。古代在海上航行經常受到風浪的襲擊而船沉人亡,船員的安全成航海者的主要問題,他們把希望寄託於神靈的保佑。在船舶啟航前要先祭天妃,祈求保佑順風和安全,在船舶上還立天妃神位供奉。

大事記

宋

淳祜三年(1243年) 潮州知州鄭良臣主持創建黃岡城寨。工未就,繼任知州李遇續建,“增益軍房,城砌以石”。至淳祜五年(1245年)建成。全寨屯兵100名,撥50名屯蛇浦水軍寨。

淳祜六年(1246年) 潮州知州陳圭捐資建林姜橋、陳塘橋、水磨頭橋、百丈埔橋、黃岡五里橋、竹林徑內大橋、竹林第二橋等石橋。

明

洪武三年(1370年) 置黃岡巡檢司。

成化二十三年(1487年) 小靖(今大埔縣境)曾秉寬、鄭金龍聚眾暴動,攻打縣城(今三饒)和黃岡等地。巡檢魏志統兵清剿,暴動者被殺90餘人。

嘉靖二十七年(1548年) 築黃岡城,城牆內外用條石砌成,周長1200餘丈,設東、西、南、北四門。明末,毀於海寇。清順治十六年(1659年),饒鎮總兵吳六奇重建,城圍縮小為650丈,高1丈余。

嘉靖二十八年(1549年) 潮州府於黃岡設海防館。嘉靖四十年(1561年)改設海防同知。

嘉靖三十二年(1553年) 正月 黃岡人許楝聚眾數千人,勾結倭寇劫掠粵東沿海各地。

嘉靖三十六年(1557年) 十二月 倭寇從沿海登入,襲陷黃岡城,進襲福建詔安縣。

嘉靖三十七年(1558年)春 許朝光於石牌澳設伏兵,殺死從日本歸來的養父許楝,自立為澳長。踞辟望村一帶,對往來船隻徵稅盤剝。

十月 倭寇襲擊黃岡城。潮州府調兵分數路來援,大敗倭寇,俘殺146名,余寇潰逃。

嘉靖三十八年(1559年) 十一月 許朝光勾結倭寇千餘人,侵掠海門、南澳、黃岡、揭陽等地,被各地官兵打敗。嘉靖四十三年(1564年)許朝光為部屬莫應敷(一作夫)所殺。

十二月 倭寇自福建雲霄襲占黃岡。

天啟三年(1623年) 黃岡設通判一員,調潮州右營鎮守黃岡。

清

康熙三年(1664年)三月 清政府令饒平的隆眼城、宣化、信寧三都人民再內遷50里,並拆毀大城及黃岡城。

康熙十一年(1672年) 潮州知府宋征璧復建黃岡城。

康熙十三年(1674年) 十二月 台灣兵(鄭經兵)支援潮州總兵劉進忠,在黃岡石壁山下打敗清軍,潮州解圍。是月 台灣兵攻破黃岡城,沈瑞詐降之後退踞饒平縣城。

同治十二年(1873年) 張鎮裕、餘響聲在黃岡擔水巷發起建立中華基督教堂。

光緒二十六年(1900年) 七月十七日夜 黃岡霞繞鄉民眾數百人包圍霞繞天主教堂,聲援義和團運動,抗議帝國主義侵略中國。

光緒二十七年(1901年) 二月至五月 黃岡鼠疫,死亡約4000人。

光緒二十九年(1903年) 四月初四日 黃岡設郵局,為清末推行“新政”後本縣最早郵政機構。

光緒三十年(1904年)正月 黃岡雙刀會首領林能豐組織會眾,毀教堂及教會房屋50餘間。

光緒三十三年(1907年) 黃岡丁未革命爆發。

是年 籍牧師磊落,於黃岡竹林村創辦真道國小。

是年 基督教(浸信會)美籍牧師陸亞當(一說美籍醫師孟亨利)於黃岡創辦真道醫院(建國後改制為縣人民醫院)

中華民國

民國5年(1916年) 本縣始設(有線)電報局,地點在黃岡塗橋茶寮角,名黃岡電報局。

民國6年(1917年)美國傳教士磊落於黃岡創辦真道中學。

民國13年(1924年) 1月 饒平黃岡、漁村鼠疫。至6月,染病者達300D人左右(其中漁村數十人),死亡2000多人。

2月 創辦饒平縣立中學(1942年始辦高中班),校址設於饒城孔廟。同月,又創辦縣立第二初級中學於黃岡瑞光書院。

春 黃岡創辦晨光女子國小,招收女學生40多人。

民國18年(1929年) 黃岡余大成在家建沼氣池兩個,用於照明煮飯,為饒平首創。

民國23年(1934年) 黃岡闢建中山路。翌年又建丁未路和中山公園,以紀念丁未黃岡起義之役。

民國29年(1940年) 12月24日 日機轟炸黃岡清華路、丁未路交叉路口,炸死民眾16人,傷10餘人。

民國30年(1941年) 日軍厚地部乾餘人,大肆洗劫沿海東界、汫洲、聯饒、黃岡、錢東等地。所到之地,奸淫擄掠、殺人放火,無惡不作。7月11日,又焚毀黃岡丁未路、清華路房屋30多間,搶走財物難以計算。

是年 黃岡設定海關,徵收香港至汫洲貨物關稅(關長廖偉)。

民國32年(1943年) 1月8日 日機9架,輪番轟炸黃岡,投彈60餘枚,市民死傷五六十人,炸毀店屋逾百間。

民國34年(1945年) 7月20日 踞樟東日偽軍500餘人,配合盤踞在金門、廈門的日軍夾攻黃岡,焚殺劫搶。黃岡瘡痍滿目。

民國35年(1946年) 8月10日 黃岡治河委員會正式成立(是年5月17日由縣參議會提議倡設),委員27人,縣長饒邦泰兼主任委員,第三區區長林吉春為副主任委員。