基本資料

位於海淀區東南部,東起黃亭子路,西至兒童電影製片場,北鄰北土城遺址,南抵北京電影學院。黃亭子之西是元大都西部土城遺址,其上有薊門煙樹碑,為燕京

八景之一。薊門煙樹碑為乾隆黃帝所立,原有亭,四角包磚,外壁塗朱,頂覆黃色琉璃瓦,俗稱黃亭子,後來做為地名流傳下來。黃亭子一帶原為荒地、墳地,五十年代成立生產隊。曾綠化村,八十年代在此建居民區。黃亭子之西是薊門裡小區,因其東是薊門煙樹而稱。

相關內容

巷、衖古字通,在我國漢代,“衖”與“巷”同音,都是東部字,念“虹”,有相連暢通的意思。《毛萇詩傳》曰:“虹,胡洞切。”《集韻》:“虹洞,相連也。”

漢以後,“巷”、“衖”的發音有所變化。唐代,“巷”已讀成和今天一樣的巷音,而在華北、東北地區,巷(衖)讀“虹”的古音卻被保留了下來。在遼《龍龕手鏡》里,依然按古音念巷為閎。《龍龕手鏡》“閎:巷也。”古代虹、閎屬“同源詞”,從西漢到遼長達1200多年,北方延續了巷音“虹”念“胡洞”的古代讀音,逐漸形成了華北、東北地區的俗語方言“胡洞”。

毛萇,西漢趙(今河北邯鄲)人,世稱“小毛公”,相傳是古文詩學“毛詩學”的傳授者。毛萇曾當過河間獻王博士,《嘉靖河間府志》載,河間詩經村西北三里有君子館村,為毛萇講經處。在“君子館”舊址,曾出土漢磚一方,上有漢墓“君子”二字。毛萇墓旁有崇德里,元代至正年間,河間官員又在崇德里建書院。《毛萇詩傳》中,古巷“虹”的切音“胡洞”,和早期“胡洞”的寫法完全一致,證實“胡同”一名源於漢代“巷”的讀音。元明時,蒙語井念忽都、古都黑,明顯與胡同相差甚遠。在元代古本《老乞大》中,井與胡同同在書中存在,也說明井和胡同不是同一詞素,胡同與井無關。

《龍龕手鑒》,原名《龍龕手鏡》,四卷,遼代幽州(今北京西南)法源寺僧人行均編撰。宋人刊刻時,為避趙匡胤祖父趙竟之諱,改為今名。全書收字26430個,比《說文解字》收字10516個多15914個字。《龍龕手鑒》根據當時流行的寫本編輯,收錄大量俗體字,是唐代前後俗體字的總匯。台灣著名敦煌學家潘重規先生研究表明,該書對釋錄宋以前北方普遍使用的漢字和口語俗字,對研究漢字的變遷,特別是釋錄敦煌學中的文字,都具有不可替代的作用。

遼金時,“胡洞”二字已在北方民間廣泛流傳

遼金時,“胡洞”一詞已在北方民間廣泛流傳。在金末的北曲雜劇(明人稱元曲)中,還出現了由胡同派生出的形容詞,如關漢卿《單刀會》“殺出一條血胡同來”;王實甫《歌舞麗春堂》,“更打著軍兵簇擁,可兀的似錦胡同”等都出自元朝建立前的金中都舊城(今北京城西南)。從胡同到派生出形容詞血胡同、錦胡同,絕非短時期內可以完成的。如,元代前期作家吳昌齡的《老回回探胡洞》劇目;張可久“胡洞窄,弟兄猜,十朝半旬不上街”;陳德和“翻銀漢,戰玉龍,遍乾坤似粉妝胡洞”,也都寫作“胡洞”。

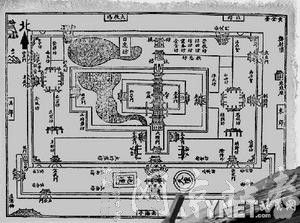

天德三年(1151年),金主海陵王完顏亮下令遷都燕京(今北京西南),派人按北宋汴京(開封)制度增廣燕城,遂改名為中都。此時的汴京,由於商業和手工業迅速發展,由坊巷製取代了里坊制,重坊輕巷時代得以終結,巷和小巷的地位得到提升。巷坊牆被拆除,已形成開放型街市。據尹鈞科、羅保平等的《古代北京城市管理》,金中都的街道分為兩部分,一部分是遼南京即唐幽州的舊街巷,當時坊牆在逐漸拆除中;另一部分屬擴建後形成的新街巷。

近年,對金中都城西南部進行實地考察,那裡原是遼南京城外的農田。鑽探結果表明,這裡的街道多是平行等距離的胡同,與北宋汴京的街道胡同相一致,可能是仿照汴京布局。現在宣武區的北柳巷、南柳巷、魏染胡同、果子巷、米市胡同、丞相胡同等均為當時金中都遺留至今的街道和胡同。

明代胡同的發展,與漢代巷的讀音“虹”有關

北京傳統的巷和胡同歷來不多,明朝僅28條巷,清朝32條巷,到了民國時期也只50多條巷;胡同的數量更少,從唐遼金到元末僅29條,況且還被使用了南方的“弄堂”,“胡同”之說只在民間老百姓中流傳。明朝建都北京後,胡同得到飛速發展。據統計,明朝北京有名的街巷胡同1170條,其中南北城的胡同465條,一下子增加了十幾倍,速度可謂驚人。筆者認為,明代胡同得以大發展,與胡同的讀音“虹”密切相關。

“虹”的切音“胡洞”,不僅和後世的小巷“胡洞”一模一樣,讓人驚訝的是,古代對虹的解釋。《禮記》曰:“大明生於東,月生於西。”鄭注曰:“大明,日也。”北方地區“虹”與“閎”的發音“胡洞”,居然預示了大明朝在北京的興起,無怪乎胡同在明朝得以如此迅速的發展。

古代人相信讖語,“明”字隱“日月”同行,此說深得明朝統治者垂青。如北京大明門修好後,永樂皇帝朱棣讓大學士解縉寫個門聯,曰:“日月光天德,山河壯帝居。”日月合為明字,明成祖看了非常滿意,並賞賜給解縉很多物品。類似故事,還被載入史冊,如明郎瑛《七修類稿》卷二:“至正四年……(道士張中)遇太祖於宿州,時太祖避暑臥大槐樹下,大吟曰:‘天為羅帳地為氈,日月星辰伴我眠。夜來不敢長伸腳,恐踏山河地理穿。’道人聽知,注目大駭。問其姓名,遂拜曰:君大貴,他日驗也。”

它如託名諸葛亮的《馬前課》:“日月麗天,其色若赤,綿綿延延,凡十六葉”。日月者明朝,赤者朱,指明代十六主。這類讖語的影響,比沈榜在《宛署雜記》里編的讖語“元人語”不知要勝過幾千倍。有意思的是,《宛署雜記》里一至十卷的目錄,恰恰使用了解縉的“日月光天德,山河壯帝居”這十個字,可惜沈榜沒能悟出胡同與明字的關係來,還差點被後人誤釋為蒙古話。

“明朝推崇胡同”的結果,收編了元大都的300多條火巷,不僅壯大了胡同的隊伍,也使胡同的地位從早期“似洞的咽喉小巷”、“手工業作坊的聚集地”、“妓館所在之地”直線上升,一躍成為北京街巷中耀眼的明星。從明朝起,過去不被人重視的胡同,登上北京街巷的大舞台,由時俗相傳的胡洞,正式成為行用的街巷名稱,並統一寫成“衚衕”。