種類

鵝膏菌多肽毒素分子結構及作用模式

鵝膏菌多肽毒素分子結構及作用模式鵝膏菌多肽毒素按其胺基酸的組成和結構分為鵝膏毒肽、鬼筆毒肽和毒傘素三類,參與鵝膏菌多肽毒素組成的胺基酸大多為非蛋白質胺基酸,它們是蛋白質中存在的那些L型α—胺基酸的衍生物。鵝膏毒肽是一類雙環八肽,已分離純化的天然鵝膏毒肽毒素有9種,它們是α—amanitin,β-amanitin,γ-amanitin,ε-amanitin,amanin,amaninamide,amanullin,amanullinic acid,proamanullin。鬼筆毒肽是一類雙環七肽,已分離鑑定的天然鬼筆毒肽毒素有七種,它們是phalloin,phalloidin,phallisin,prophalloin,phallacin,phallacidin,phallisacin。毒傘素是一類單環七肽,已鑑定出的天然毒傘素有六種,它們是viroidin,desoxoviroibin,Alaviroidin,Aladesoxoviroidin,viroisin,desoxoviroisin。

毒理

中毒反應

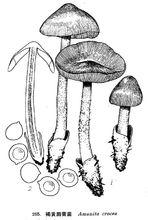

鵝膏菌菌體模擬圖

鵝膏菌菌體模擬圖人類致命蘑菇毒素中,鵝膏毒肽是一類慢作用毒素,誤食後8—10小時才會有反應,先是劇烈的上吐下瀉,之後有3天左右的假愈期。其間,鵝膏毒肽由於在胃腸道中存在腸肝循環而反覆在體內被吸收,對肝臟及其它器官持續造成危害,若搶救不及時,一般中毒後5—12天死亡。 大鼠和小鼠鵝膏毒肽中毒後血清蛋白明顯減少。白鼠病理顯微觀察顯示,鵝膏毒肽注射30min後,肝細胞核中核仁裂解,染色質凝聚,同時伴隨著由鵝膏毒肽所導致的RNA合成的抑制。細胞質變化要遲一點,約在48小時後,此後則迅速壞死。腎臟近基腎小管受損,腎小球濾過及其對毒素的重吸收是腎病變的重要因素。

鬼筆毒肽則是一類快作用毒素,腸胃外注射小白鼠,一般2—4小時內死亡,病理解剖分析表明,小白鼠中毒1—2小時後肝臟大量集血,肝重可達原來的2倍以上,竇狀隙附近細胞內大量液泡化。肝部駐留大量血液使循環系統的血量減少至原來的35%—40%,小白鼠因循環衰竭而死亡。同時伴隨其它症狀,如糖原衰竭,ATP含量減少,蛋白質合成減少,細胞質中Ca2+濃度增加。

病理學特徵

鵝膏菌多肽類毒素能溶於水,化學性質穩定,耐高溫和酸鹼,因而,食用菇湯也會導致中毒。鵝膏毒肽能夠被消化道吸收,經血液循環很快進入肝細胞,並與RNA聚合酶相結合,抑制mRNA的生成。鵝膏毒肽與聚合酶解離後,被排進膽汁中,隨膽汁流入腸中,在小腸處被吸收,經過血液循環,又被肝臟重新吸收,從而形成腸肝循環,如此反覆對肝臟造成損害。在動物胃腸道內鬼筆毒肽並不為其內的肽酶或蛋白酶降解,同時也不為消化道所吸收。因此,口服鬼筆毒肽並不會引起中毒,所以,在誤食毒鵝膏中毒事件中,起作用的是鵝膏毒肽而不是鬼筆毒肽。

鵝膏毒肽和鬼筆毒肽(毒傘素)在毒性上彼此根本不同。鵝膏毒肽是真正的毒蕈毒物,注射後幾天之內導致動物死亡,其LD50相同物種一致,異種則不同。鬼筆毒肽則是急性毒素,注射後在2—5小時內導致動物死亡,其LD50總的來講較高,並且在不同動物種間也不同。

套用

鵝膏多肽毒素在生命科學中的套用主要表現在五大方面,分別是(1)真核生物mRNA合成的專一性抑制劑;(2)基因的組織結構和細胞定位;(3)基因的表達和調控;(4)腫瘤和病毒的研究;(5)細胞結構與功能。