作者簡介

大江維時(888—963)是日本平安時代中的著名學者,曾來中國學習中國古代兵法,回國後向日本天皇獻出中國兵書30卷,並替朝廷保管兵書,從而為其後代研究中國兵法創造了條件。大江匡房(1041-1111)是日本平安時代後期的著名學者和兵學家,大江維時的後代。他曾苦心鑽研中國兵書,並大力提倡繼承日本傳統兵學思想。

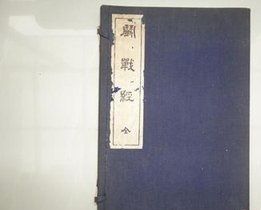

本書內容

日本平安時代中後期,是中國兵書,特別是《孫子兵法》在日本廣泛流傳的時代。《鬥戰經》一書就是日本兵學家深入研究中國兵書和日本傳統兵學思想的結晶。

《鬥戰經》全文53章,共1188字,通篇皆為漢字,無一標點。本書文字精煉,每章文字少則僅有4字,多則67字。書中批判了當時在日本影響很大的《孫子兵法》的一些觀點,指出要從日本的實際情況出發運用《孫子兵法》,強調繼承和發揚日本傳統的兵學思想,突出宣傳日本的民族精神。本書問世以後,深受日本民眾歡迎,“自幼至名,手不捨卷”,廣為流傳。日本兵學界也給予很高的評價,認為“此書不在奇,不在正,不在權,與天地同於理,與陰陽合於化。”

本書觀點

一、提倡繼承日本傳統的兵學思想。日本在平安時代就廣泛流傳著中國的《孫子兵法》,許多學者武土醉心於學習《孫子兵法》的謀略。在這種背景下,本書特彆強調日本要有自己的民族性,要繼承和發揚日本傳統的兵學思想。

二、提出“武”是天地形成和發展的動力。日本傳統的兵學思想是“先武后文”,本書十分重視“武”的作用,認為“武”乃是促進天地形成和發展的巨大動力。所以第1章就說:“我武者在天地初,而一氣兩於天地,若雛割卵,故我道者萬物根源,百家權與也。”

三、主張正攻戰法,以“力”和“勢”致勝。本書認為,日本兵法應以實實在在的“真銳”為本,採取正攻戰法,這才是日本用兵的正道。 如作者認為:“漢文有詭#,倭教說真銳,詭哉、詭哉、銳哉、銳哉,以狐捕狗乎,以狗捕狐乎。”“軍者有進止而無奇正”。即是這方面的典型言論。

四、強調剛毅是戰爭中制勝的根本條件。本書認為,剛毅精神是日本民族的根本。只有具有這種剛毅的精神,日本民族才能獲取戰爭的勝利。因為“天以剛毅不傾,地以剛毅不墮,神以剛毅不滅,仙以剛毅不死。”“一心與一氣,兵勝之大根乎。”

五、揭示用兵規律和原則。本書根據日本傳統的兵學思想和戰爭經驗,總結了用兵的經驗,提出了許多有價值的用兵原則,如遵循規律者勝,違背規律者敗;用兵之本在於杜絕禍患;用兵不可優柔寡斷,戰貴在靈活機動;弱能勝強,寡能敵眾,單兵不可冒進,團結一致,共同對敵;各個擊破;等等。

當然,需要指出的是,本書雖然反映了日本古代樸素的唯物論和原始辯證法思想,揭示了一些戰爭規律和作戰原則,但對中國古代兵學名著的看法卻是錯誤的,具有強烈的唯心主義色彩和很大的片面性,這是我們閱讀時應當注意的。

本書在日本歷史上流傳極廣,各家著述紛紛引用。最近實松讓著《海軍大學教育》一書也在附錄中將其全文收錄,尤便於讀者利用。

原文

序

鬥戰全經者本朝兵家之蘊奧我家之古書也。先鬼先神智勝陰勝陽機不在於此書者不能也。故奧羽之逆亂察田鴻亂行伏賊鶴岡之災變考社鳩忽墮刺客。於爰歲月舊蠹鼠交噛失其傳不知何人作述。或曰太祖宰相維時卿作。或曰太宰帥匡房卿書也。今不可考矣。觀之不在登龍脫鼎湖化鵬翥南溟者不能為矣。不然則鹿門隠谷城之老所記乎。盛金凾而可藏帝室幸脫而在人間。豫自幼至老手不捨巻。雖然未曉玄妙。傳焉無人識之無人。天壽已欲盡。故效魯論而藏於壁中擬陰符欲置於石室。天機秀髮而後世須有其人而識而巳。竊誓於神明期此書之不朽也。

大江某 頓首

內部

第一章 萬物根源

我武者在天地初而一氣兩天地。若雛割卵。故我道者萬物根元百家權與也。

第二章 輪翼二而諦

此為一彼為二何以諭輪與翼。奈何者固蔕載萃。信哉。天祖先以瓊鋒造磤馭矣。

第三章 徹心化骨

因心因氣者未也。不因心不因氣者未也。知不有知慮不有慮竊識而化骨。化骨識矣。

第四章 金土為寶

金知為金矣。土知為土。則金為為金矣。土為為土矣。爰知天地之道純一為寶矣。

第五章 天地神仙剛毅

天以剛毅不傾。地以剛毅不墮。神以剛毅不滅。仙以剛毅不死。

第六章 在胎実骨

在胎而骨先成在死而骨先殘。天翁與地老以強為根。故李真人曰實其骨矣。

第七章 風霜有斷

有風拂黃霜萎蒼。日南而無暖。仰觀造化有斷。知吾武在中也。

第八章 漢詭倭真

漢文有詭譎。倭教說真銳。詭哉詭。銳哉銳。以狐捕狗乎以狗捕狐乎。

第九章 兵道能戦

兵道者能戰而巳。

第十章 中庸保養

先學仁乎。先學智乎。先學勇乎。壯年問道者失南北矣。先呑水乎。先求食乎。先取枕乎。百里而疲者奈彼是矣。

第十一章 三眼六指

眼雖崇明豈願三眼。指雖為用豈為六指。善亦善者卻非兵勝之術。

第十二章 忘死生說死生

說死說生不辨死與生。而忘死與生說死與生之地。

第十三章 孫子懼字

孫子十三篇不免懼字也。

第十四章 亡容存気

氣者得容生亡容存。草枯猶愈疾。四體未破而心先衰者非天地之則也。

第十五章 魚有鰭蟹有足

魚有鰭蟹有足。倶在洋。曾以鰭為得乎。以足為得乎。

第十六章 五根神聖

物之為根者五矣。曰陰陽。曰五行。曰天地。曰人倫。曰死生。故見其初之始者為神。神而為眾人舌者為聖。

第十七章 有進止無奇正

軍者有進止而無奇正矣。

第十八章 用棱

兵者用棱。

第十九章 儒術死

儒術死謀略逃。見貞婦成石未見謀士殘骨。

第二十章 有膽無踵

將有膽而軍無踵者善也。

第二十一章 蝮蛇生毒

先得翼乎。先得足乎。先得觜乎。無觜者難全命。無翼者難遁締。無足者難求食。嗚呼奈何乎我是。卻生蝮蛇毒矣。

第二十二章 萬物用舍

疑則天地皆疑。不疑則萬物皆不疑。唯隨四體存沒而有萬物用與舍矣。

第二十三章 吳起說常

吳起書六篇庶幾說於常。

第二十四章 內臣外臣

內臣為黃金不行外臣為猶豫不功。

第二十五章 草木懼霜

草木者懼霜而不懼雪矣。知懼威而不懼罰矣。

第二十六章 無足一気

視蛇捕蜈多足不若乎無足矣。一心與一氣兵勝之大根乎。

第二十七章 倍取倍舍

可取倍可取。可舍倍可舍。鴟顧狐疑者智者不依。

第二十八章 太陽之精

木火石火水亦火。五賊倶有火。火者太陽精元神銳也。故守而不堅戰而見屈困而降者不在五行英氣也。

第二十九章 食足仁行

食而萬事足勝而仁義行。

第三十章 小蟲有毒

小蟲之有毒天之性歟。以小勢討大敵者亦然乎。

第三十一章 人智出鬼智上

鬼智亦智也。人智亦智也。鬼智出人智上。有無人智出鬼智上乎。

第三十二章 舍疑益權

戰國主者舍疑在益權矣。

第三十三章 懷指動舌

在手勿懷指。在口勿動舌。懷與動者將有災心者虎而為羊。

第三十四章 変常怪物

知變為常怪為物與造化若合夢矣。

第三十五章 胎子有胞

胎子以有胞識造化護身也。

第三十六章 瓢生葛

瓢生葛毒有蝮芥子入須彌。天地之性豈謂少乎豈。

第三十七章 先斷腳下蛇

先斷腳下虵而重可制山中虎。

第三十八章 玉珠炎火

玉珠濕潤者知乎。影在中。故智者可顧。炎火光明者勇乎。影在外。故勇者可進。是陰陽自然乎。以自然不為至道至道亦何謂乎。

第三十九章 鼓頭刃先

鼓頭無仁義刃先無常理。

第四十章 得體得用

得體得用者成得用得體者變。先剛學兵者為勝主學兵志剛者為敗將。

第四十一章 龜學鴻

龜學鴻萬年終不成。螺祝子一朝能化。得與不得者夫天乎。

第四十二章 騰龍登鯉

龍騰大虛者勢也。鯉登龍門者力也。

第四十三章 單兵討毒尾

單兵急擒者討毒尾矣。

第四十四章 離弦討眾

箭離弦者討眾之善歟。

第四十五章 蜋臂帆楫

知所以輪為輪則蜋臂可伸。不知所以輪為輪則蜋臂可折。然則智初而勇為終乎。昔人有作船者。或問曰作帆後作楫乎作楫後作帆乎。舟工擲鑿曰子奚得為渡洋海人乎。

第四十六章 飛蟄二岐

蟲而飛解飛乎。蟬而知蟄乎。一物為二岐得彼無是得是無彼。

第四十七章 人張神氣鬼恐

人張神氣則勝鬼張神氣則恐。

第四十八章 甲鱗角牙

生水有甲有鱗。守者以固。生山者有角有牙。戰者以利。

第四十九章 放矢飲羽

擲石擊眾者力也。放矢飲羽者術也。術卻勝力矣。雖然兵術如草鞋。其足健而可著。豈為跛者所用乎。

第五十章 威勇知

化為龍致雲雨乎。化為虎懼百獸乎。化為狐為妖怪乎。為龍者威也。為虎者勇也。為狐者知也。威不久。勇易缺知無實。故古人不賴威不賴勇不賴知也。

第五十一章 斗向背磁指子

斗向背磁指子者天道乎。

第五十二章 兵本杜禍

兵本在杜禍患矣。

第五十三章 神妙不墮虛無

用兵神妙不墮虛無也。

跋應仁逆亂天下古書盡為烏有江家鬥戰經一部幸哉脫其綱矣。昔狼秦火圮上一編僅存。同時可語。江帥聖靈將護此書乎。江帥之遠裔大江元綱授之出羽守武元。曰兵家極秘品品在此書。熟讀永久而自然可脫關矣。武元亦曰此書不可傳矣。非聖非智可為奈何矣。夫以古今之兵書視專在奇正權譎。此書不在奇不在正不在權不在譎。與天地同於理與陰陽合於化。說來卻而在天地陰陽初。信其作聖而神者也。於我國崆峒天機書靈嚴握奇文也。

江家兵學之正統真人正豐敬書。