測量原因

骨盆測量

骨盆測量因此,為了弄清骨盆的大小和形態,了解胎兒和骨盆之間的比例,產前檢查時要測量骨盆。

測量指標

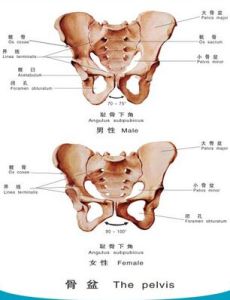

骨盆的大小,是以各骨之間的距離--即骨盆徑線大小來表示。骨盆的大小與形態,因各人的身體發育情況、營養狀況、遺傳因素及種族差異而不同。因此,在正常範圍內骨盆各徑線,其長短也有一定的差別,目前在各種種資料中描述的骨盆徑線值,是許多正常骨盆的平均數值。

骨盆的大小與形態均為重要。骨盆形態正常,但各條徑線均小於正常徑線最低值2厘米以上,可發生難產。若骨盆形態輕微異常,但各徑線均大於正常低值徑線,則可能經陰道順利分娩。

如果骨盆外測量發現異常,則應在臨產前進行骨盆內測量,並根據胎兒及盆骨的相關數據進行評估,選擇合適的分娩方式,如果胎兒與骨盆不相稱,就只能進行剖腹產。

測量時間

臨床上各個醫院不太一樣。

有的醫院在初診時就測量骨盆,大多數的醫院在妊娠28-34周之間測量骨盆,也有的醫院在妊娠37-38周時,還要做一次鑑定(其中包括外陰消毒後的骨盆內測量或是經肛門測量骨盆),不提倡進行X線骨盆測量,以判斷胎兒是否能經陰道分娩。也不提倡晚期矯形內測量。

測量方法

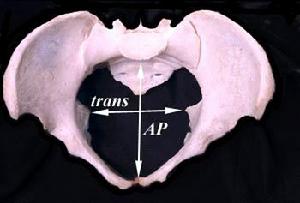

臨床上,通常首先進行骨盆外測量,即髂前上棘間徑正常值為23—26厘米,髂嵴間徑正常值為25—28厘米,骶恥外徑大於18.5厘米,大轉子問徑正常值為28—31厘米,坐骨結節間徑正常值為8.5—10厘米,恥骨弓角度大於或等於90度。

髂棘間徑

⑴協助孕婦伸腿仰臥位於檢查床上。

⑵觸清兩側髂前上棘,測量兩側髂前上棘外側緣間的距離。

⑶查看數據並記錄。正常值為23~26cm。

髂嵴間徑

⑴協助孕婦伸腿仰臥位於檢查床上。

⑵測量兩側髂嵴外緣間的最寬距離。

⑶查看數據並記錄。正常值為25~28cm。

1、2兩徑線可間接了解骨盆入口橫徑長度。

骶恥外徑

⑴協助孕婦取左側臥位,右腿伸直,左腿屈曲。

⑵為恥骨聯合上緣中點至第五腰椎棘突下凹陷處的距離。(第五腰椎棘突下,相當於菱形窩上角;或相當於兩側髂嵴聯線中點下1~1.5cm處。)此徑線可間接推測骨盆入口前後徑長度,是骨盆外測量中最重要的徑線。骶恥外徑值與骨質厚薄相關,測得的骶恥外徑值減去1∕2尺橈周徑值,即相當於骨盆入口前後徑值。

⑶查看數據並記錄。正常值為18~20cm。

出口橫徑(坐骨結節間徑)

⑴協助孕婦呈仰臥位,兩腿彎曲雙手緊抱雙膝,使髖關節和膝關節全屈。

查看數據並記錄。正常值為8.5~9.5cm。

出口後矢狀徑

⑴此時囑孕婦取膝胸或左側臥位。

⑵檢查者右手食指戴指套並塗潤滑油後,伸入肛門,指腹朝骶骨方向與拇指共同協作找到骶尾關節後予以標記。若骶尾關節已固定,則以尾骨尖為標記,測量從標記處至出口橫徑中點間的距離,即為後矢狀徑。若後矢狀徑與出口橫徑之和大於15cm,表明骨盆出口狹窄不明顯。

⑶查看數據並記錄,正常值為8-9㎝。

6、恥骨弓角度

⑴協助孕婦呈仰臥位,兩腿彎曲。雙手緊抱雙膝。

⑵用左右兩拇指尖斜著對攏,放置於恥骨聯合下緣,左右兩拇指平放於恥骨降支上面。

⑶測量兩拇指間的角度並記錄,正常值為90°。小於80°為不正常,此角度反映骨盆出口橫徑的寬度。

⑷協助孕婦整理衣褲,整理用物,放回原處。