釋義

韃虜是歷史上漢人對中國北方少數民族如蒙古族、滿族等的稱呼。在少數民族政權滅亡之前,革命者都曾提出過此類綱領,號召漢族團結一致,反抗異族壓迫,爭取民族獨立。清末同盟會曾有“驅逐韃虜”等綱領,激發起無數仁人志士,投身於推翻滿清邪惡統治的正義事業。清政府出賣國家利益,壓迫漢族,因此在滿清一朝韃虜又被特用於仇視滿清政府的稱謂。雖然民國後該口號被棄用,但在百年後的今天仍有重要的現實意義。

韃虜,為韃靼和胡虜。韃靼原指蒙古一部落,後泛指蒙古。胡虜,泛指塞外遊牧民族。韃虜是古代中國對塞外遊牧民族的蔑稱。

在清朝晚期,清朝政府向列強出賣國家民族利益,壓迫漢和其他民族,因此韃虜又被專門用於仇視滿清政府時的稱謂。

始末由來

【1】1368年,明太祖朱元璋為了恢復漢室江山,推翻野蠻人種的統治,在《喻中原檄》(宋濂起草)一文中提出了“驅逐胡虜,恢復中華,立紀陳綱,救濟斯民”的口號。同文中也提出“胡虜無百年之運”。

【2】清朝末期,由於清朝統治者不求進取,不改革落後的統治體制。因此在列強紛爭的年代中,不斷簽訂喪權辱國的條約,從而使得中國一步步淪落為半封建半殖民地的國家。同時,清朝不思強國富民之道,反而將維持統治地位的穩定為第一目標,甚至提出了“量中華之物力,結列強之歡心”的方針。

另一方面,漢人官僚如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞,為了恢復中國國力,也為維護中國利益為清朝政府的統治作出了一定的貢獻,以至於清朝後期出現了中興的起色。然而清朝統治者始終拒絕改變,繼續瘋狂收刮漢人提高稅收,拒絕消維持了300年的旗人的俸餉,拒絕立憲。統治者依舊將自己的享樂優先於國家利益,挪用北洋水師的軍費建造頤和園。甚至堂堂然說出“寧贈友邦,不予家奴”的辭令。對外喪權辱國,對內採用愚民政策,同時又瘋狂鎮壓民眾,大量捕殺進步人士,以維持清朝的統治。

在無數嘗試立憲改革努力的失敗下,中國終於認識到了,清朝的統治是中國落後原因。要中國富強,只有推翻清朝的統治。因此孫中山等革命先驅提出了驅除韃虜,興我中華的口號。

背景

1905年,孫中山和黃興等革命先驅在日本東京成立了中國同盟會,以“驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權”十六字為政治綱領,也叫十六字方針。孫中山把同盟會的政治綱領闡發為“民族”“民權”“民生”三大主義(簡稱三民主義),同盟會的機關刊物是《民報》。這裡的“驅除韃虜,恢復中華”是指推翻清朝專制統治,重新建立文明的中國。

清朝政府在《辛丑條約》簽訂後,完全成了維護滿族和列強利益的政府。中國近代社會兩大主要矛盾(即帝國主義和中華民族的矛盾,封建主義和人民大眾的矛盾)的焦點都集中在清朝政府身上。只有推翻清朝愚昧落後的統治,才能拯救中華民族。

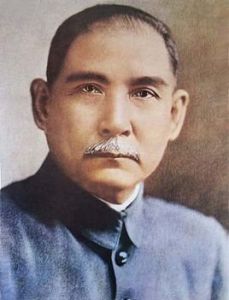

孫文先生

孫文先生中國同盟會提出了十六字綱領,並在中國多處組織起義,試圖推翻清朝政府,雖然沒有成功,但極大程度地喚醒了民眾。在同盟會影響下爆發的第一次大規模武裝起義是萍瀏醴起義,影響最大的起義是由孫中山和黃興領導的廣州,無數中華兒女為了推翻清朝的統治失去了家庭生命。1911年,舊曆辛亥年爆發的武昌起義席捲全國,最終徹底推翻了清朝,建立了中華民國。

同盟會

中國同盟會簡稱同盟會,是由孫中山領導和組織的海外中國人為主的一個全國性的資產階級革命政黨。於1905年8月20日在日本東京成立,大會推舉了孫中山為總理,黃興為執行部庶務科總幹事。同盟會的機關刊物是《民報》,政治綱領是“驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權”。同盟會的成立基本上結束了各革命團體分散鬥爭的局面,使中國的民主革命有了統一的領導核心和明確的奮鬥目標。同盟會曾試圖在中國多處組織起義,試圖推翻清政府,但是都沒有成功。武昌起義成立後不久就開始出現了分裂。

三民主義

三民主義是孫中山民主革命的思想的集中概括。1905年11月,孫中山在《民報發刊詞》中,將同盟會的十六字政治綱領歸結為民族、民權、民生三大主義,簡稱三民主義。民族主義包括“驅除韃虜,恢復中華”兩項內容。即是要以革命手段推翻滿族貴族為首清朝政府,建立以漢族為主體的民族國家。民權主義的內容是“創立民國”,即推翻君主專制制度,這是三民主義的核心。民生主義內容是“平均地權”,其核心是解決土地問題。三民主義是中國舊民主主義革命時期比較完整的資產階級民族革命綱領。

歷史意義

辛亥革命發生後,在鬥爭實踐中,孫中山已淡化了簡單地驅滿排滿情緒,上升為民族政治平等的思想。他指出:辛亥革命,既“是種族革命,亦是政治革命。何則?漢、滿、蒙、回、藏五大族中,滿族獨占優勝之地位,握無上之權力,以壓制其他四族。滿洲為主人,而他四族皆奴隸,其種族不平等,達於極點。種族不平等,自然政治亦不能平等,是以有革命”。並強調:“要之,異族因政治不平等,其結果惟革命,同族間政治不平等,其結果亦惟革命。革命之功用,在使不平等歸於平等。”可見其主張民族平等的思想已占主導地位。1912年1月1日,南京臨時政府成立,孫中山就任臨時大總統,執掌國家政權。在《臨時大總統宣言書》中提出五個統一,其中第一個統一就是“民族統一”。“國家之本,在於人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國,即合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人。是曰民族之統一。”在《中華民國臨時約法》中又規定:“中華民國之主權,屬於國民全體。……中華民國人民一律平等,無種族、階級、宗教之區別。”孫中山還強調,要在共和的旗幟下,各族人民享有同等的參政權。“今我共和成立,凡屬蒙、藏、青海、回疆同胞,在昔之受壓制於一部者,今皆得為國家主體,皆得為共和國之主人翁,即皆能取得國家參政權。……了解共和之真理,與吾內地同胞一致進行,以共享共和之幸福。”在處理國內民族關係和增強整箇中華民族意識問題上,孫中山的民族觀內涵已有了明顯進步和發展。孫中山還指出:“今者五族一家,立於平等地位,種族不平等之問題解決,政治不平等問題亦同時解決,永無更起紛爭之事。所望者以後五大民族,同心協力,共策國家之進行,使中國進於世界第一文明大國,則我五大民族公同負荷之大責任也。”此時的孫中山已不再把滿、蒙等民族排除於中國之外,並特意會訪了原清朝攝政王載灃,對他能代表清朝政府和平交出政權、服從共和之舉表示讚賞,進而向他講述了“民族平等”的意義所在,旨在消除一些不必要的誤解,融洽滿漢民族之間的感情。表達了他們要建立“民族平等”的新國家的深切願望。

中國是一個統一的多民族國家,遠的可以追溯到上古先秦時代。如果以今日的眼光來看問題,在一個擁有五十六個民族的中國來說,當時“五族共和”的提法雖然似乎有所欠缺,但從近代中國民主革命初衷之“驅逐韃虜,恢復中華”到中華民國建立後的“五族共和”,在中華民族的團結和統一方面的確是一大進步,具有偉大的歷史意義,為日後五十六個民族大家庭的團結,起了先行作用。