簡介

馬銜山秧歌(馬(口卸)山秧歌),甘肅省非物質文化遺產。馬銜山秧歌主要流傳在甘肅蘭州市的榆中縣馬銜山一帶,涉及80多個村落4萬多人口。自漢代以來,這裡就是羌族、藏族、蒙古族等西北少數民族聚居生活的地區,是典型的農牧結合地區,也是遠古北方文化圈的中心輻射地。馬銜山海拔在3000米以上,高寒濕潤、林木叢生,在長期的歷史演進中,這裡因地處偏遠山區,信息閉塞,自然生態環境尚未遭到破壞,從而保存了馬銜山原生態秧歌古樸而獨特的風格。 馬銜山秧歌傳承人丁永明傳授技藝

馬銜山秧歌傳承人丁永明傳授技藝馬銜山秧歌以民間藝人口傳心授和手抄唱本傳世,其流傳年代尚不可考。秧歌大概產生於宋代,原為北宋的軍中歌舞,在當時的甘肅陝西一帶,與帶有驅儺因子的漢族的元宵社火結合而成為秧歌,在馬銜山秧歌就可以看到這種融合的印記,據此可以推斷馬銜山秧歌有近千年的演變史。

馬銜山原生態秧歌由20歲左右的青年男性扮演姑娘隊和窯婆隊,一般由20—60人組成。在筒子鼓和胡琴、笛子等民樂的伴奏下以唱為主,邊唱邊舞,在表演時借鑑或模擬古代戰陣、儀仗隊、生產活動及動植物形象等,動作輕巧沉穩,柔美大方。唱詞內容豐富,集民眾性、多樣性、趣味性、知識性為一體,是反映當地民眾生活習俗和精神風貌的“百科全書”。

隨著時代的變遷,以口頭傳承方式、以手抄本記譜、記詞的馬銜山原生態秧歌也面臨失傳的困境。農村勞動力的輸出,導致每年春節組織社火演出愈來愈難,秧歌表演次數減少,傳唱秧歌的“好家”年齡偏大,瀕危狀況嚴重。

地理環境

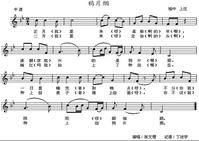

馬銜山秧歌主要活動在榆中縣馬銜山一帶。榆中縣位於甘肅中部、省會蘭州市境東郊。雖深處西北內陸地區,受高山氣候的影響,榆中一帶是有名的原始牧區的避暑勝地。榆中境內地勢呈馬鞍形,南部為石質高寒山區,北部為黃土丘陵,中部為川塬溝壑。南部山地屬祁連山拉脊山的東延余脈。山地被馬銜山以北的斷裂帶分割為平行的兩條山嶺,南側為馬銜山,北側為興隆山。兩山之間是水磨溝河、興隆峽河、龕谷河及苟家河的河谷。 馬銜山秧歌《莊農歌》曲譜

馬銜山秧歌《莊農歌》曲譜馬銜山海拔在3000米以上,山嶺主峰位於馬坡鄉南。馬銜山上高寒濕潤、林木叢生,一年中有7個月氣溫在0℃以下。每年9月至次年4月,山頭白雪覆蓋,5-6月間仍有陣雪降落,此季節,藍藍的天空下雪峰閃爍著銀光,山腰蕩漾著翠綠的波濤,山下山花爛漫,構成了一幅迷人的畫卷。

馬銜山原名馬寒山,以“山有野馬數群,土人圍之,馬皆化為石”的故事是之,後曾改名馬銜山。“銜”字同“銜”,史志稱馬銜山。這裡水草肥美,可耕可牧。

分布區域

馬銜山原生態秧歌分布在榆中縣銀山、馬坡、新營三個鄉沿馬銜山麓的八十多個村落,涉及人口四萬多人。這裡位於自然生態環境十分優美的馬銜山腹部,曾是多民族雜居之地,可耕可牧,生存環境相對封閉,馬銜山原生態秧歌因此得以完整地保留下來。歷史淵源

榆中是甘肅省蘭州市的近郊區,因秦始皇時“樹榆為塞”而得名。境內興隆山和馬銜山是旅遊也避暑勝地。相傳漢武帝西巡來過此地。西晉後十六國之一的西秦建都榆中夏官營西側。幾經變動,至唐安史之亂到五代,這裡一直為吐蕃所有。宋時,公元960年為西夏領地,公元1038年西夏國王元昊曾在榆中的新營築瓦川會城。宋元豐四年(1081年),榆中回北宋版圖。明時,朱元璋為“控要害,以分制海內”,榆中是其第十四子肅莊王之封地,馬銜山為放牧區。 馬銜山秧歌《鴉片煙》曲譜

馬銜山秧歌《鴉片煙》曲譜榆中遠古時就有羌、戎等族居住,可以說處於遠古北方文化圈的中心輻射地帶,加之榆中馬銜山一帶地處偏遠山區,信息閉塞,交通不發達,這使得馬銜山在一定程度上比其它地方更好的保留了古時社火風俗習慣。獨特的自然條件、悠久的歷史和人文環境為榆中留下了豐富的文化遺產。

馬銜山原生態秧歌分布在榆中縣一種民間歌舞藝術,因表演時以手執宮燈舞蹈和演唱秧歌,所以又稱宮燈秧歌。秧歌大概產生於宋代,原為北宋的軍中歌舞。清祁韻士輯《西陲要略》卷四記新疆方言:“呼婦人為鴦哥。”據此,可以肯定地說系維語對女性的稱謂。而且,這女性,主要當指少女,以“姎哥”為主要角色的西域歌舞,宋時,在中西部甘肅陝西一帶,與帶有驅儺因子的漢族的元宵社火結合而成為秧歌。流行於各地的秧歌,均與遠古鄉人沿門逐疫活動有血緣關係。這種軌跡,至今仍在流行的北方秧歌中仍不難找到。馬銜山秧歌就保留有最原始的例證。

馬銜山秧歌以民間藝人口傳心授和手抄唱本傳世。早期的曲譜多以民間藝人代代口傳,沒有傳世的曲本。唱詞有一部分手抄傳世。二十世紀八十年代,文化館工作者從民間藝人中搶救整理部分曲詞成冊,這些為馬銜山秧歌的傳承和保存發揮了無可替代的作用。

基

本內容

馬銜山原生態秧歌,一般由20—60人組成。其大致順序最前面是春官。春官後跟衙役隊,為社火的組織機構、管理機構。後接著鼓隊、鑼撥隊,再後就是姑娘窯婆隊,姑娘和窯婆都20多歲的男青年扮女裝。這樣的組織特點,應是古時官員出巡或是軍士的仿效。表演時穿的服裝為具有清代特點的長袍馬褂,一隻袖子不穿,肩上有一大披肩,顯示出多民族交融的特點,也顯示了馬銜山秧歌形成時期的痕跡。姑娘頭戴假髮套,吊一個獨辮,身穿紅綢襖,黑馬夾,腰系彩裙,足穿繡鞋,左手持彩燈(形似宮燈),右手持舞扇。妖婆身穿大花襖,系圍裙,燈籠褲,左臂挽一個柳條筐籃,右手持棒捶,隨著太平鼓的節奏邊舞邊唱。至今,其它地區的秧歌歷經多年已經頗有現代氣息,唯獨馬銜山秧歌時代保留其古老、獨特的風格。

馬銜山原生態秧歌的表演分為扭和唱。扭是隨著太平鼓的節奏起舞,主要舞步是十字步,並隨著鼓聲節奏,變換各種隊形。邊走邊唱,邊唱邊舞,以唱為主,唱舞結合。馬銜山原生態秧歌主要分為“過街”(意為行進表演)和“跑場”兩部分,“過街”是舞隊在行進或進入場地前的舞蹈;“跑場”是演出的高潮部分,場子借鑑或模擬古代戰陣、儀仗隊、生產活動、生活用品、吉祥圖案及動植物形象等,動作輕巧沉穩,柔美大方。表演的隊形和整個社火隊一齊進行;忽而雙龍出水,忽而二龍戲珠,彩燈彩扇伴著夜晚的月亮和彩燈如蝴蝶翩翩翻飛,好看且動聽。

馬銜山秧歌

馬銜山秧歌馬銜山原生態秧歌唱詞內容豐富。唱詞中既有生活歌謠、民間流傳的故事,也有人們即時、即興創作的,還有農事、歷史相關內容的。這些內容包括先知告誡、民間故事、地方傳說、即興說人說景等等,從一定程度上反映了當地人們的生活情趣和審美感受。演唱的曲目主要有《鴉片煙》、《十勸人心》、《姐兒懷胎》、《孟姜女哭長城》、《織手巾》《繡荷包》、《倒板江》、《出閨花》等50多首。其中有《鴉片煙》的歌詞唱到:“清朝家十三省,種植鴉片成了風,吃壞了多少好少年,吃倒了多少有錢漢。”從中不難發現,這首歌就反映了的年代至少是清朝時期。明朝建立時,明太祖變元朝十二個行中書省為十三個布政使司。甘肅行政隸屬陝西布政使司。至康熙五年(1666年),清政府設立甘肅行省(布政使司),與陝西實行分治。如果從區域建置來考的話,歌曲內容反映應是清時期人們對鴉片危害民眾的真實反映。馬銜山原生態秧歌曲調明快流暢,樂句結構二句、三句、四句都有;常用分節歌形式表現內容,敘事性不強,更注重抒情,同一鏇律,在表達各段不同內容,常常因即興發揮而頭所不同。

相關製品

1、馬銜山原生態秧歌伴奏樂器以胡琴、竹笛、秦琴、鑼、撥等為主。胡琴、笛,過去一般是民間藝人自製,並無統一規格。

2、道具大多為勞動工具和日常生活用品,如棒槌、菸袋、手帕、手中執扇或挎籃等。彩燈,用木板做一個底座,用六根竹子穿底座紮成六角再糊上白紙,用彩色畫上花卉及人物,書寫風調雨順等字樣,白天為裝飾,晚上點上蠟燭用以照明。

3、馬銜山原生態秧歌的服裝最為獨特,一般為長袍、馬褂,顏色艷麗,有藏式服裝的特點;長髮披肩,假髮,並插有各色紙花或絹花。

主要特徵

馬銜山原生態秧歌的“原生態”是其主要特徵,具體表現在以下幾個方面:

一、生存環境基本沒有受到破壞,當地人們傳統的生活方式和傳統的耕作方式沒有改變。故形成這裡秧歌形式與其它地區的秧歌相比,有相同之處,即共性;又有獨特的風格特色

二、秧歌唱詞內容豐富生動,歌詞樸實真誠,情深意切,感染力強。馬銜山秧歌所唱的內容與人們的生產生活有密切關係。它不僅是記錄歷史當地民眾的生活、情感,而且有一定的教育意義。不同的生活場景就有多樣的內容與形式,來表達人們的生活情趣,抒發

人們內心的情感。它既不同於一般四句體的民歌,又與戲劇性質的秧歌唱詞有著本質的區別。是民間口頭文學中稀有的藝術品類,具有獨特的地方色彩,濃郁的泥土氣息和雅俗共賞的藝術魅力。具體如下:

1、即興編詞的演唱特點。即興編唱是馬銜山原生態秧歌最顯著的特點。幾乎所有的秧歌都是在某種特定的歷史背景、具體的時間、地點和環境氣氛中產生的,一首好的秧歌唱詞更是如此。歌者或觸景以生情,或遇事而有感,或因人而議論,或互問互答,有情有景,有因有果。

2、靈活多變的格律結構。馬銜山原生態秧歌的唱詞一般為多段一首,可以獨立存在,一首秧歌表達一個完整的意思。大致可分為七字句、十字句、長短句式格律結構。無論是哪種格律,都有一個共同的特點,即立意要深刻,結構要完整,布局要合理,結尾要巧妙。

3、通俗明快的語言藝術。馬銜山原生態秧歌是以方言為基礎,其主要特點是通俗明快,自然流暢,雅俗共賞。唱詞是經過加工、提煉、修飾之後的口頭文學語言。充分套用比興手法來增加它的藝術表現力和感染力。

4、和諧獨特的地方音韻。馬銜山原生態秧歌是按方言的發音吐字,腳韻統一,即每句末尾一個字要求合轍押韻,從而增強了其藝術感染力。

三、1、音樂形態是明清小曲的遺留和延續,曲調優美動人,為典型的西北商徵調式,曲體結構比較規整,多為四句體結構,樂句起、承、轉、合很典型,轉句只有四小節,使整個樂曲活潑而詼諧,加深了諷刺意味。

2、上下句結構的曲調,樂句中大量地使用襯詞,如“揚燕麥青”、“依喲喲”等,使曲調更具動感。

3、的曲調流暢,鏇律起伏不大,敘事性很強,如《莊農歌》:馬銜山秧歌表演形式多樣:有歌(包括敘事歌、即興歌,其情節單純、故事集中)、有舞(民眾性自己娛樂時即興起舞)、有樂(歌、舞時齊奏或伴奏)。走街串巷保留著沿門逐疫的痕跡。

傳承情況

隨著時代的變遷,一些傳統文化項目生存環境都面臨著前所未有的危機。外來文化對本土文化的衝擊、新潮流文化對民俗文化的衝擊等也對馬(口卸)山原生態秧歌造成了直接影響。而首當其衝的是人們的思想觀念發生了變化,隨著社會的不斷發展,農民日益受到廣播、電視等媒介的影響,思想觀念發生了重大轉變。農村勞動力的輸出,特別是農民為了生存青壯勞動力進城打工,家裡只有老人婦女兒童留守。每年春節社火組織愈來愈難,青壯年參加的人數愈來愈少,秧歌表演次數減少了,傳唱秧歌的“好家”也不多,且年齡偏大,瀕危狀況嚴重。

遺產保護

20世紀80年代,國家七五計畫將《十大民間文學》的集成列為重點科研項目。榆中縣文化館組織專人蒐集整理搶救了大部秧歌演唱資料,編印集成《榆中民歌》,已成為珍貴的民間文學資料。2006年馬(口卸)山原生態秧歌被榆中縣非物質保護中心列為縣級非物質文化遺產保護項目,成為榆中縣首批100項非物質文化遺產保護項目之一。經過一年的努力申報,馬(口卸)山原生態秧歌已列為蘭州市級保護項目。每年榆中縣舉辦春節社火調演時都將馬(口卸)山原生態秧歌作為重點調演項目選調縣城表演,加大保護力度和推介宣傳。

非遺信息

遺產級別:甘肅省第二批非物質文化遺產

批准文號:甘政發〔2008〕43號

批准日期:2008年6月13日

遺產類別:民間舞蹈

序號:19

遺產編號:Ⅲ—7

項目名稱:馬銜山秧歌

申報單位:蘭州市榆中縣。